今回は、8-bit Music Theoryが解説する「ロクリアンモードは不気味なだけじゃない」をまとめました。

ファイナルファンタジーシリーズやゼルダの伝説シリーズをはじめ、ゲーム音楽にはロクリアンモードを使った楽曲が数多くあります。

「そもそもロクリアンモードって何?」「モードを使った作曲にチャレンジしたい!」という方には必見の内容です!

この記事でご紹介する楽曲

・「Doom」より「AT DOOM’S GATE(1993年版)」

・「Doom」より「AT DOOM’S GATE(2016年版)」

・「ファイナルファンタジー6」より「仲間を求めて」

・「ゼルダの伝説 ふしぎの木の実」より「サマサ砂漠のテーマ」

初心者向けのモードに関する解説記事

モードにはじめて触れる方、おさらいしておきたい方は、以下の記事をお読み頂けると当記事をよりスムーズにご理解いただけます↓

ロクリアンモードとは?

ロクリアンモードの特徴を一言で言うと「不気味」「ダーク」です。

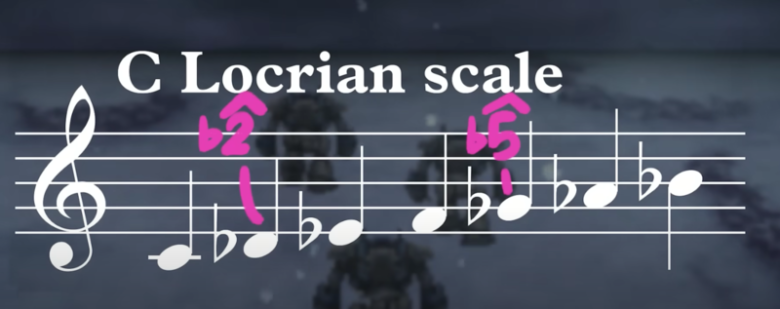

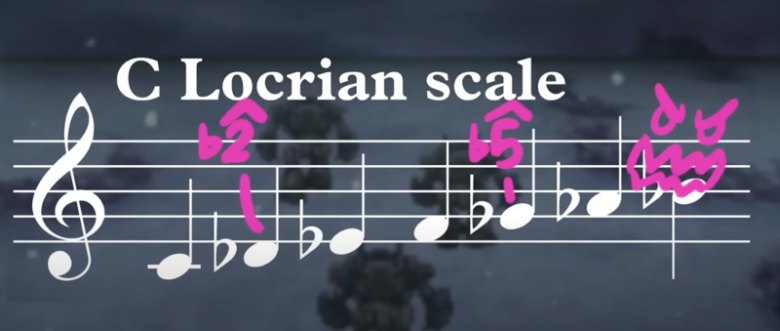

通常のマイナースケールの2ndと5thをフラットにしたもので、このようなサウンドになります。

ロクリアンモードは「悪魔」のようなサウンドが特徴で、これが「ルート音とb2」「ルート音とb5」が不協和になることが大きな原因となります。

※Cロクリアンスケールなら、CとDb(b2)、CとGb(b5)がそれぞれ不協和音となる

ロクリアンモードらしい曲にするためのコツ

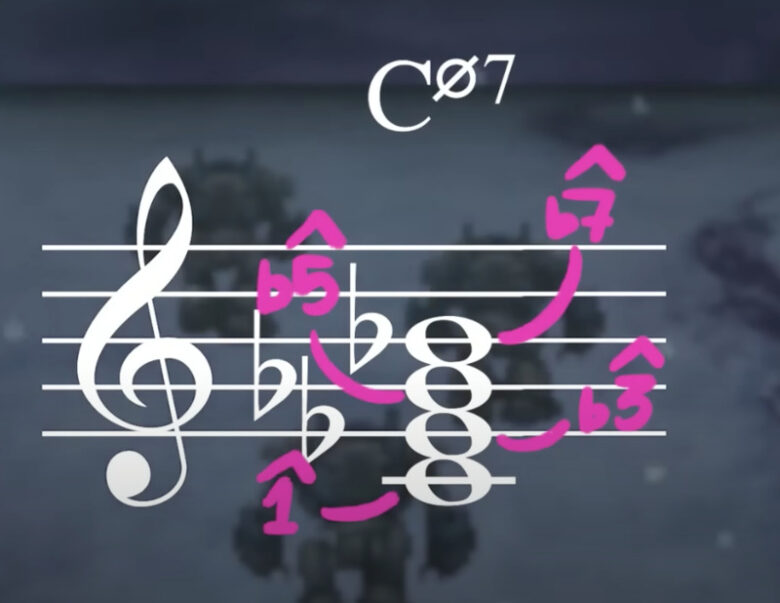

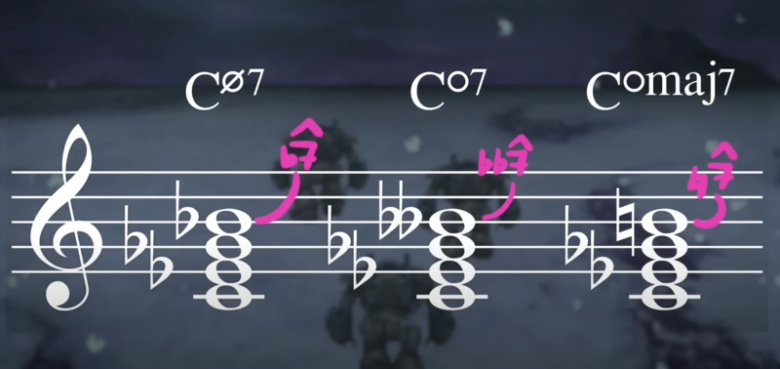

ロクリアンモードらしい曲にするためのコツは、「ハーフディミニッシュコードを利用すること」です。

ハーフディミニッシュコードは、「ルート音」「b3」「b5」「b7」の4和音から構成されるコードです。

このうち、「b7」をダブルフラットにすると「Cディミニッシュセブンスコード」、ナチュラル7thにすると「Cメジャーセブンスコード」になります。

上の画像にある3つのコードの構成音を並べてみると、ロクリアンスケールで使われている音とほぼ同じであることがわかります。

ロクリアンモードは使いどきに困る?

ロクリアンモードはとてもダークで不安定なサウンドになるため、モードの中でも「使いづらい」「あまり使わない」とされることが多いでしょう。

しかし不気味な雰囲気の曲を作りたいなら、ロクリアンモードはまさにうってつけです!

それではここからは、ロクリアンモードを使ったゲーム音楽の例をいくつかご紹介していきます。

ロクリアンモードを使った曲の例:Doom「AT DOOM’S GATE(1993年版)」

はじめにご紹介するのは、ロクリアンモードを使ったゲーム音楽の中でも、とても良い例である「AT DOOM’S GATE」です。

1993年に発売されたFPSゲームで、今回ご紹介する楽曲はEロクリアンモードをベースとしています。

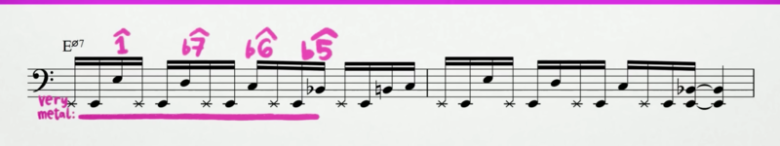

特徴的なメタルギターのリフは、ルート(1)、b7、b6、b5の音を使いながら、低いEを挟んでいます。

途中でナチュラル5からb6への移動などクロマチックな動きもありますが、基本的にはロクリアンスケールがベースとなっています。

また最後にはCとGb(1とb5)のトライトーン(不協和)も入っており、ロクリアンらしい不気味さを出しています。

それでは、楽譜を見ながら聞いてみましょう。

コードを変化させて楽曲に変化を加える

また、この楽曲は途中でコードも変化します。

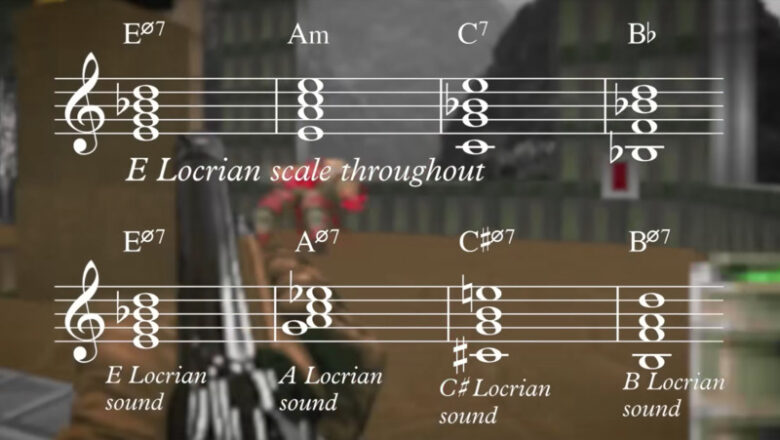

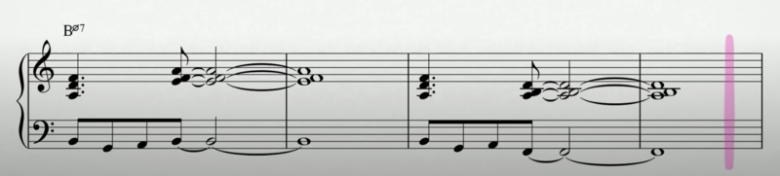

VIø7(#VIハーフディミニッシュセブンス)- Vø7(Vハーフディミニッシュセブンス)

#VIø7(#VIハーフディミニッシュセブンス)のときはC#ロクリアンスケールを利用し(C#,D,E,F#,G,A,B)、Vø7(Vハーフディミニッシュセブンス)のときはBロクリアンスケールを利用しています(B,C,D,F,G,A)。

それでは、これを踏まえて楽曲を聞いてみましょう。

コードが変わったときに、楽曲の雰囲気もガラっと変わったことがおわかりいただけたでしょうか?

この曲は、同じEロクリアンモードを使ってずっと演奏するのではなく、使うコードに合わせて同主調のロクリアンモードを使っているとても良い例です。

例えば「Eø7 - Am - C7 - Bb」というコード進行でEロクリアンモードを使い続けるようなところを、「Eø7 - Aø7 - C#ø7 - Bø7」というモードらしさが出るコード進行にしながら、各コードのルート音から始まるモードにしています。

(Aø7の時はAロクリアンモードに変更)

リフのハーモニーもロクリアンらしくする

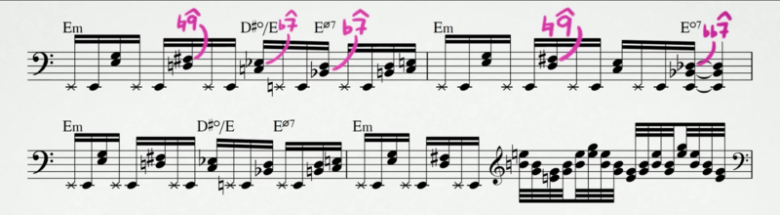

ギターのリフが特徴的なこの曲ですが、リフで使われているハーモニーも、ロクリアンらしい気持ち悪い感じが出ています。

ナチュラル9thからb7、bb7へ移動したりなど、動きが非常に不気味で不協和なサウンドができています。

このように予想もしないような音程の動きがあることで、リスナーには不協和感を感じさせることができます。

しかし常に同じような動きをしていては、「予想外」にはなりません。

そのため、通常のスケールにロクリアンモードを使う場所を少しだけ取り入れてみたり、違うロクリアンモードを1つの曲の中に複数取り入れてみたりするなどの工夫が大切です。

ロクリアンモードを使った曲の例:Doom「AT DOOM’S GATE(2016年版)」

2016年版の「Doom」では、先ほどご紹介した1993年版の「AT DOOM’S GATE」がアレンジされています。

こちらでは、Dロクリアンスケール(I, b5,b6,b7)がそのまま使われています。

銃を使って敵を撃ち抜いていくFPSゲームとして、このヘヴィーでダークなサウンドはぴったりです。

ロクリアンモードを使った曲の例:ファイナルファンタジーVI「仲間を求めて」

次にご紹介するのは、大人気RPG「ファイナルファンタジーVI」の「仲間を求めて(THE MINES of NARSH)」という楽曲です。

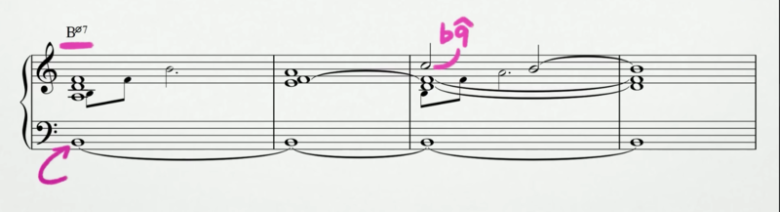

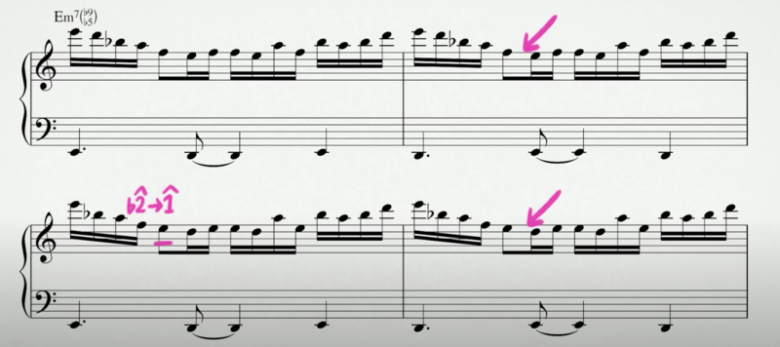

楽曲全体を通してBロクリアンスケールが使われており、Bの音がベースで鳴っています。

いわゆる「ホーム」であるコードとしてBø7(ハーフディミニッシュセブンスコード)が使われているため、とても不安定な雰囲気が続いていきます。

ルート音がベースで鳴らされているため、しっかりBロクリアンスケールであることを感じやすくなっています。

またストリングスのボイシングも、通常のBø7を下から順番に重ねているような順番ではなく、b9(b2、C)を一番上のトップノートに持ってくるなど、ロクリアンらしさを強める工夫がされています。

それでは、楽譜を見ながら聞いてみましょう。

このあと、ルート音とb5の音を行き来するアップライトベース(ウッドベース)が登場します。

先ほどご紹介した「Doom」のようなダークでヘヴィーな感じとはまた違い、暗い雰囲気の映画やミステリー映画、怪しく憂鬱な雰囲気があります。

不気味な曲にするコツは「トニックのコードを不安定にする」

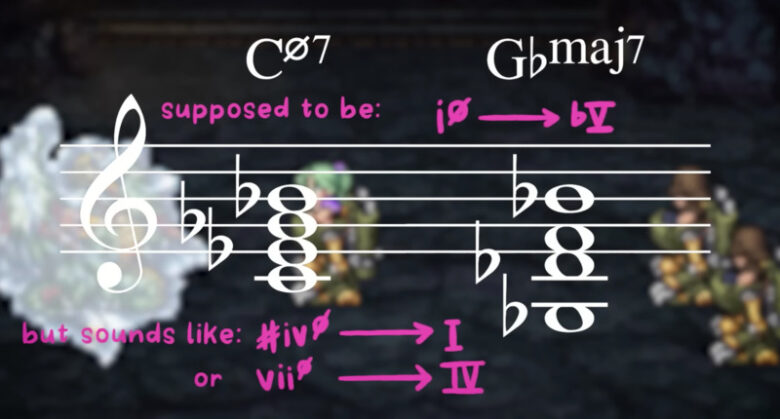

この楽曲のように、トニックのコード(Iやvi)をハーフディミニッシュコードなどにして不安定にさせると、スケールを変える以外の方法で、通常のスケールではよくある「不安定→安定」「未解決→解決」のような演出が難しくなるのでは?と考える人もいるでしょう。

例えばCロクリアンスケールを使っているとき、Cø7を使った後にGb maj7を使えば解決感が生まれます。

iø → bVにすると、

ivø → I

viiø →IV

のように聞こえ、不協和感も軽減できます。

しかし、この曲はトニックのコードをハーフディミニッシュにしてずっと使っているため、楽曲全体を通して不安定な雰囲気を醸し出しています。

ロクリアンモードを使った曲の例:ゼルダの伝説 ふしぎの木の実「サマサ砂漠のテーマ」

最後にご紹介するのは、大人気ゲームボーイカラー用ゲーム「ゼルダの伝説 ふしぎの木の実」の「サマサ砂漠のテーマ」です。

この曲はロクリアンモードだけを使って「解決感」を出しており、さらに同じスケールだけを使って曲中に雰囲気もガラっと変えているとても良い例です。

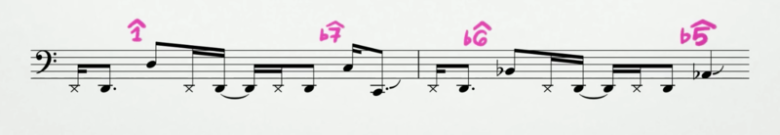

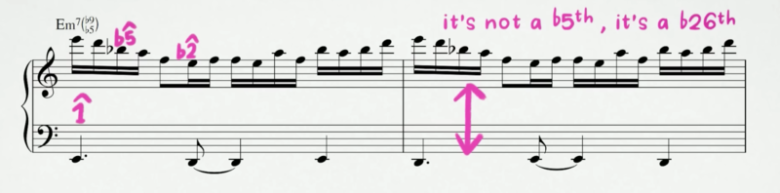

基本的にはEロクリアンスケールをベースとしていますが、ルートが1とb7を2小節ごとに行き来しているのが特徴的です。

この1とb7の移動(E→D)が、「解決→不安定」のような雰囲気を作っています。

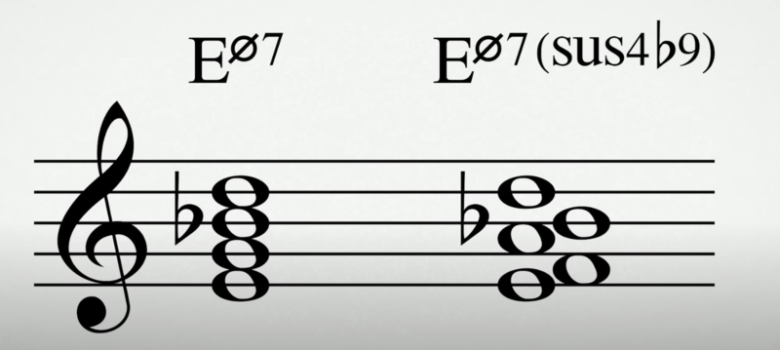

またこの曲でおもしろいのは、トニックのコードをEø7(Eハーフディミニッシュセブンスコード)ではなくEø7(sus4b9)にしている点です。

実際にコードを聞き比べてみると、sus4b9コードの方がより彩りがあるように聞こえます。

また、メロディーにもロクリアンらしさを出すb2の音が強拍来ていることがわかります。

しかし、先ほどご紹介した「Doom」の曲ほど、不気味で重い雰囲気にはならず、不協和感も少ないです。

これは、ベースとメロディーの高低差が大きいのが一つの理由です。

音名だけで見ると「1とb5」ですが、実際の楽譜上では「b26」分だけ離れているため、不協和に感じにくくなっています。

ロクリアンモードを使ったメロディーだけで解決感を出す方法

ロクリアンモードを使ったメロディーだけで解決感を出す方法が、この楽曲で使われています。

楽譜を見てみると、例えば1~2小節目の2拍目の強拍には「F(b2)」が来ていますが、3~4小節目の2拍目の強拍には「E(1)」が来ています。

そしてこのとき、Eの直前にはF(b2)が来ています。

ルート音が強拍に来ると「解決感」を感じ、さらにルート音の直前に不協和を感じさせる音(b2)が来ると、「1→b2」の動きになるため、より解決感を感じやすくなります。

逆にルートに対して不協和な音(トライトーン)が強拍に来ると、不安定感が出ます。

このように、メロディーの音次第でメロディーに緩急をつけたり、「不安定→解決感」を出すことができるのです。

それでは、これを踏まえて楽曲を聞いてみましょう。

このように、ロクリアンモードを使ったとしてもダークで不気味すぎない、ほどよいエッジの効いたサウンドを作ることも可能です。

以上でロクリアンモードを使ったゲーム音楽の解説は終了です!

当サイトでは他にもモードに関する解説をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

「モードを使ったゲーム音楽」解説シリーズ

.jpg)