今回は、8-bit Music Theoryが解説する「恐怖を与えるフリジアンモード」をまとめました。

この記事では後編として、「フリジアンを使ったゲーム音楽」を6曲ご紹介していきます。

「モードを使った作曲にチャレンジしたい!」という方には必見の内容です!

当記事でご紹介する楽曲

・「METROID」より「ノルフェアのテーマ」

・「二ノ国2」より「別れ」

・「カエルの為に鐘は鳴る」より「エンディングテーマ」

・「ポケットモンスター赤・緑・青」より「トレーナーバトルのテーマ」

・「キングダムハーツ」より「ホロウバスティオンのテーマ」

・「スーパーメトロイド」より「赤土湿地エリア」

シンプルなコードにモードの特徴音を足してみよう

メジャーコードでもマイナーコードでも、コードにモードの特徴音を足すと、それだけでモードらしさを出すことができます。

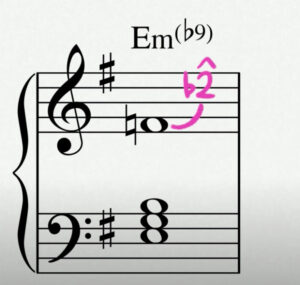

例えばEマイナーコード(E,G,B)の上にF(♭2)の音を足すと、コードネームはEm(♭9)となり、フリジアンらしさが出ます。

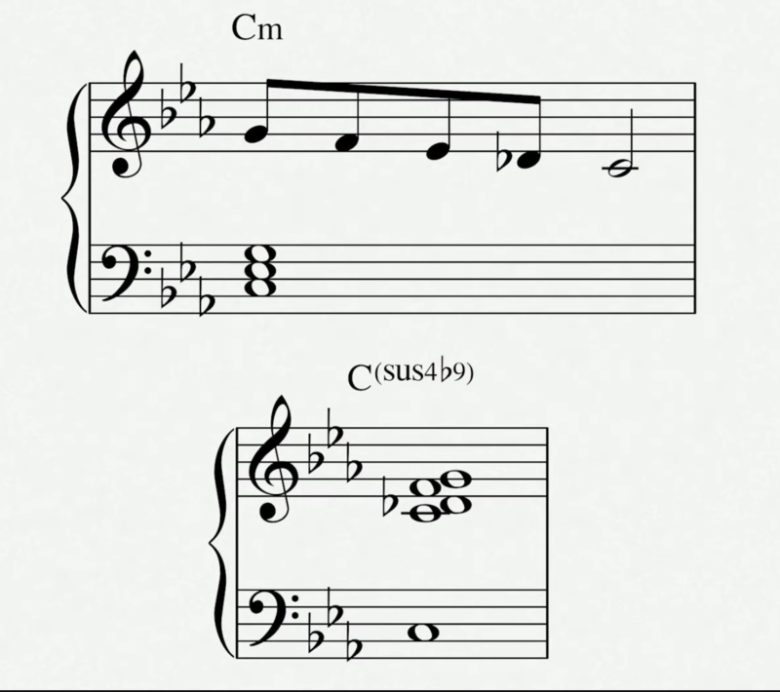

モードの特徴音+susコードにすると更にフリジアンらしく

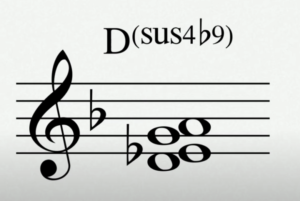

前編でご紹介した「Zoombini」で使われていたメロディーラインを同時に弾くと「D,♭E,G,A」となり、コードネームはD(sus4♭9)となります。

音程だけ見ると♭9は♭2と同じ音なので、キーに対してIのコード(DフリジアンモードならDマイナーコード)を使っている時に「♭9」がついている=フリジアンの特徴音である♭2を使っているとも言えます。

このようにモードの特徴音+sus4にすると、単純にトライアドに特徴音を足した時よりも音が強烈になり、さらにフリジアンらしくなります。

フリジアンを使ったゲーム音楽:METROID「ノルフェアのテーマ」

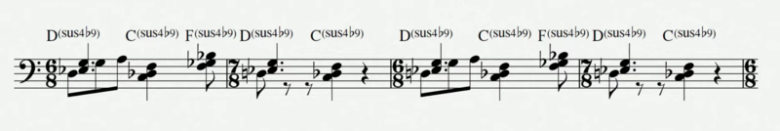

次はこの「モードの特徴音+susコード」を使った例で、METROIDより「ノルフェアのテーマ」です。

この曲はsus4と♭2を使ったコードが曲を通して使われており、ルートは狭い範囲(DとC)で移動しています。

この独特な響きがずっと続くと、聞くに耐えないような不協和なサウンドになります。

しかし、招かれざる敵やエイリアンが出てくるようなゲーム・ステージにはピッタリでしょう。

フリジアンを使ったゲーム音楽:二ノ国2「別れ」

次は、あの久石譲氏が音楽を担当したゲーム「二ノ国」シリーズの楽曲です。

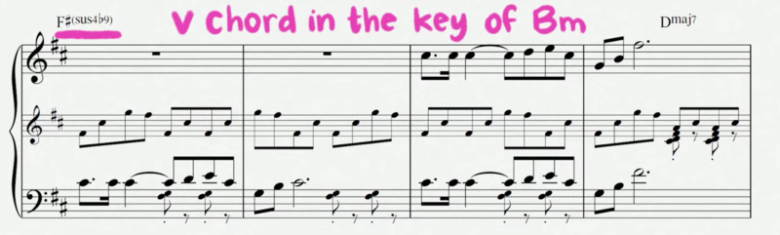

キーはBマイナーですが、BmのVである「F#」にsus4と♭9を加えて「F#(sus4♭9)」にしています。

アレンジ(楽器)によって、恐怖感よりは「難しい」「大変」のような印象を与えています。

フリジアンを使ったゲーム音楽:カエルの為に鐘は鳴る「エンディングテーマ」

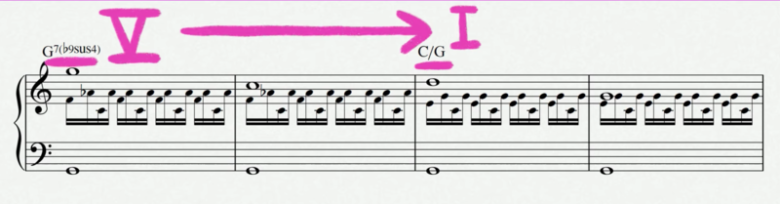

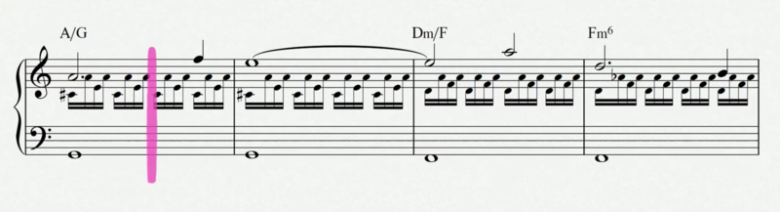

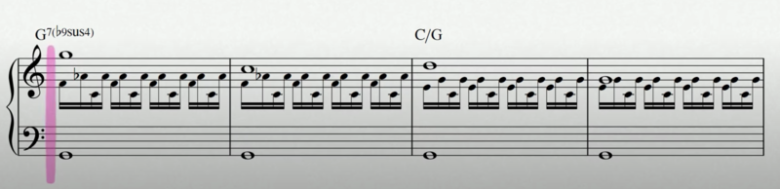

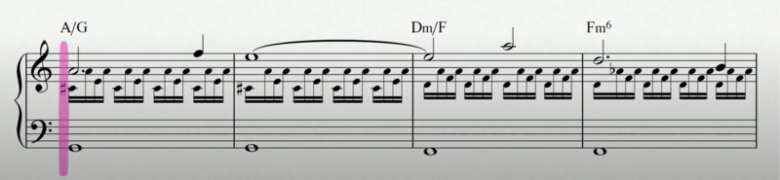

次はこの「susコード+特徴音」にさらにバリエーションを加えた例で、「カエルの為に鐘は鳴る」より「エンディングテーマ」です。

Fマイナーコードと同時にベースでGを鳴らし、「G7(sus4♭9)」にしています。

モードらしいサウンドとして使っているわけではありませんが、強烈な不協和のドミナントコードからC/Gコードに解決し、その間で忙しいアルペジオのパターンが演奏されているため、解決したときに大きな安心感が生まれます。

それでは、これを踏まえて楽譜を見ながら聞いてみましょう。

フリジアンを使ったゲーム音楽:ポケットモンスター赤・緑・青「トレーナーバトルのテーマ」

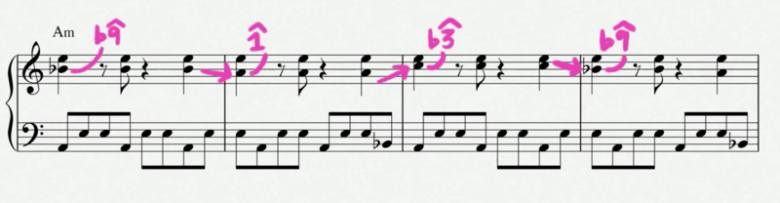

次は「ポケットモンスター赤・緑・青」より「トレーナーバトルのテーマ」です。

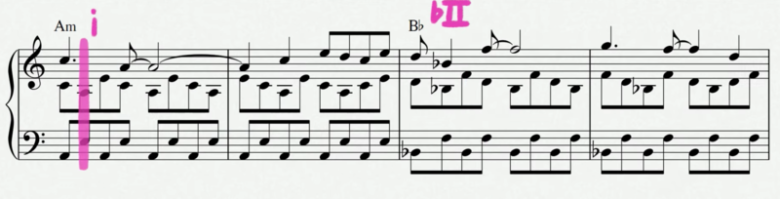

初代ポケモンのバトルテーマでも先ほどと同じようなパターンが使われており、Am(♭9)をリズミカルに演奏しながら、各小節の頭の音をそれぞれ「B♭→A→C→B♭」のように移動させています。

番号で言うと「♭9→1→♭3→♭9」になりますが、♭9は♭2(フリジアンの特徴音)として捉えることもできるため、♭9(♭2)の音があるときは非常に不安感を煽られます。

特に、ベースがAでコードがB♭のときは半音違いで不協和音になり、さらにコードもB♭とEのトライトーン(増4度)の関係になるため、全体的に非常に強い不協和音になります。

バトルテーマらしく、緊張感や不安に駆られる様子をコードやフレージングで表現しています。

フリジアンらしさを出すための3つ目のテクニック

さて、ここまででフリジアンらしさを出すためには「フリジアンモードの特徴音(♭2)を使う」と「sus4♭9コードを使う」をご紹介しました。

フリジアンらしさを出す要素としてはさらにもう一つあり、それは「特徴音を入れたコードを、トニックコードの前後に使う」です。

実は、これは前述で解説したクロノトリガーの「魔王のテーマ」とファイナルファンタジーVIIの「バトルテーマ」で使われています。

上の画像のクロノトリガーの「魔王のテーマ」はEフリジアンスケールで、トニックマイナーコードであるEmの後に、♭2(F)が入ったコード「Dm(♭7)/F」を第一転回形にして鳴らしています。

特徴音を入れて転回形にすることで、ベースが「♭2→1」の動きになり、フリジアンらしさが強まります。

上の画像のファイナルファンタジーVIIの「バトルテーマ」でも同様に、Fフリジアンスケールで、トニックマイナー(Fm)の前に特徴音であるG♭足して転回形にしたコード「E♭m/G♭」を鳴らし、ベースを「♭2→1」の動きにしています。

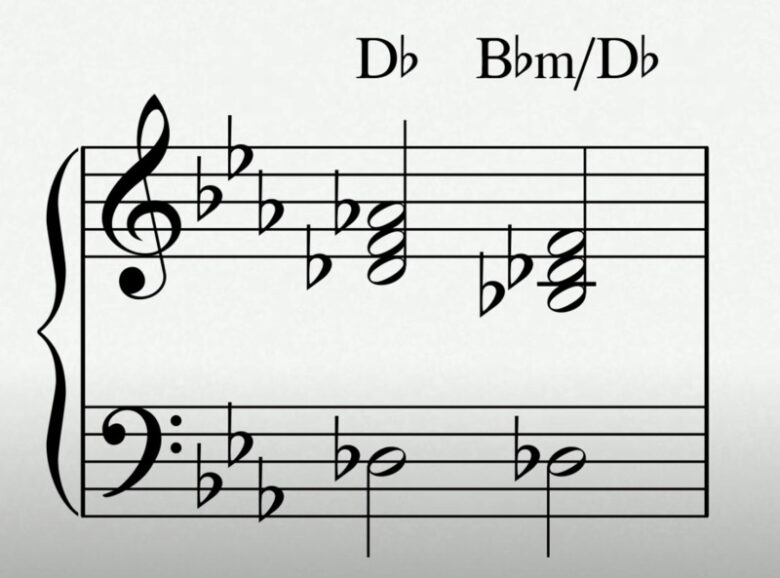

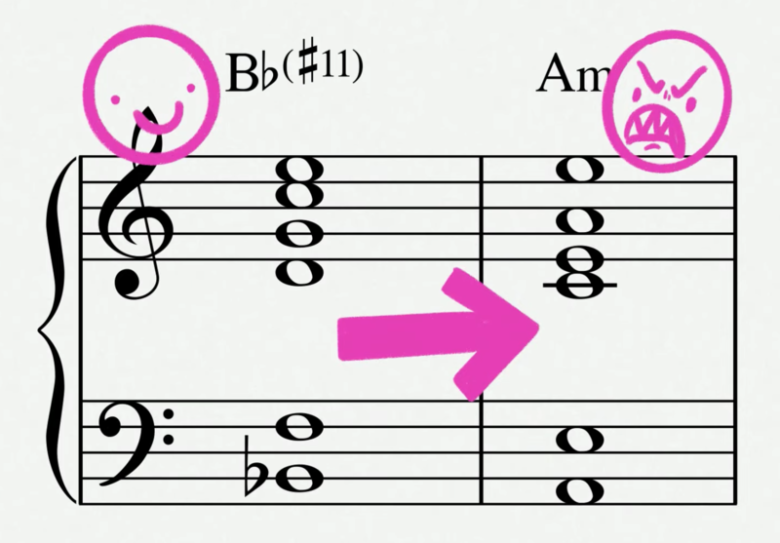

♭IIコードや♭viiも使える

さらに、トニックマイナーの後に「♭IIコード(メジャー♭2コード)」や、レラティブメジャーコードの「♭vii(マイナー♭7th)」を入れてもよいでしょう。

特に♭viiコードが第一転回形で鳴ったときは両者は微々たる変化に思われるかもしれませんが、♭IIコードの方がより明るく聞こえるようになります。

フリジアンを使ったゲーム音楽:キングダムハーツ「ホロウバスティオンのテーマ」

次は、「キングダムハーツ」より「ホロウバスティオンのテーマ」です。

この曲はBmコードをベースにしながら、BナチュラルマイナースケールやBエオリアンスケールを使っています。

そして最後には、Bmコードの間に♭IIのコード(Cメジャー)が入っています。

フリジアンを使ったゲーム音楽:スーパーメトロイド「赤土湿地エリア」

次は、スーパーメトロイドより「赤土湿地エリア」です。

この曲も、トニックコード「E♭(sus4)」の後に、特徴音「E」を含む「F♭maj13(E,Ab,B,Db,Eb)」を鳴らしています。

メロディーはE♭マイナーのサウンドを保つように演奏されています。

※iは小文字表記のためマイナー、IIは大文字表記のためメジャーを表します

それでは、楽譜を見ながら聞いてみましょう。

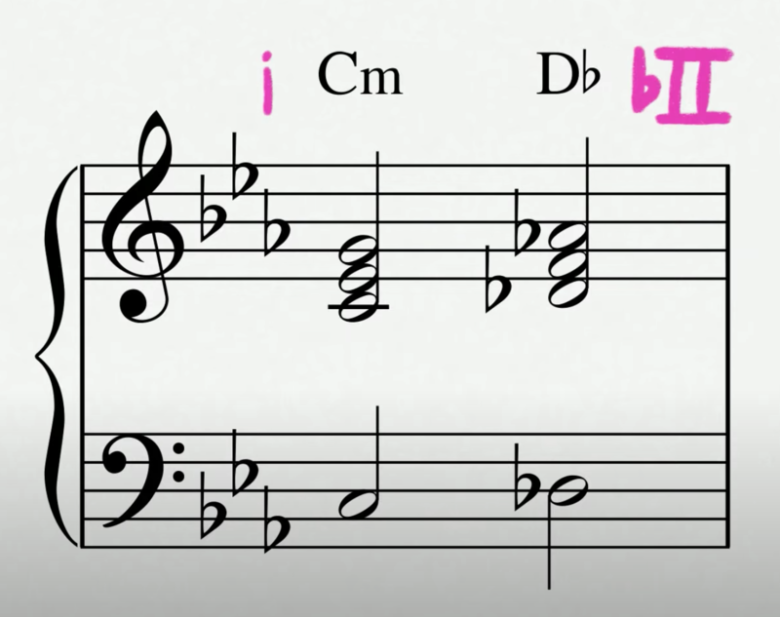

「ポケットモンスター赤・緑・青」の「トレーナーバトルのテーマ」(i→♭IIのパターン)」

先ほどご紹介した「ポケットモンスター赤・緑・青」の「トレーナーバトルのテーマ」にも、この「i→♭II」の動きを使ったセクションがあります。

※iは小文字表記のためマイナー、IIは大文字表記のためメジャーを表します

それでは、楽譜を見ながら聞いてみましょう。

「i→♭II」を使うと「希望」が見えるサウンドに

このように、「i→♭II」のパターンを使うと楽曲に希望が見えるような印象をつけることができます。

ただメジャーコードを多用するのではなく、フリジアン独特の恐怖感があるサウンドと混ぜて使うことで、「永遠には続かない幸せ」のような明るさ・希望を演出できます。

フリジアンモードを使ったゲーム音楽の総まとめ

以上でフリジアンモードの解説は終了です!

とても盛りだくさんの内容でしたが、フリジアンモードを使って楽曲にさまざまなバリエーションが加えられることをご理解いただけたかと思います。

・見知らぬ地を冒険していくときの恐怖感や怪しさ

・強敵に苦しみながらも必死に戦うようなサウンド

・susコード+特徴音

・特徴音を入れたコードを、トニックコードの前後に使う

当サイトでは他にもモードに関する解説をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

「モードを使ったゲーム音楽」解説記事一覧