ミックス(MIX)の効率を上げたい!

もっと上手にミキシングができるようになりたいけど、どうすればいいの?

今回はこのようなお悩みにお答えする内容です。

ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanが教えるミキシングの効率をアップさせる21のコツをまとめました。

今回はPart5として、13~15個目のコツをご紹介します。

ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanによるミックスのコツシリーズ

どれも今から実践できる内容ですので、ぜひお試しください!

ミックスのコツ13: ミックス前の状態を保存しておこう

ミックスをして曲を何度も聞いていると、だんだん疲れてきたり、やる気がなくなったりします。

その状態でミックス前の状態を聞くと、「なんだ、ミックス前よりは割とよくなってるじゃん」と自信を取り戻せることがあります。

このように、自信を取り戻したり、ミックス前と比べてどうよくなったか?を確認するためにも、ミックス前の状態をあらかじめ保存しておくことをおすすめします。

ミックスのコツ14:ボリュームオートメーションと同じぐらい、パンのオートメーションも大事

ボリュームにオートメーションを使うのがどれだけ大切かということは、すでにご存知の方も多いでしょう。

しかしパンにオートメーションを使うことも同じぐらい重要で、活用すると曲のエネルギーや迫力を高めることができます。

100%ステレオ = 0%ステレオ

ここで、ぜひ覚えておいてほしい法則があります。

「その曲が100%ステレオでできているなら、その曲は0%ステレオであるのと同じ」

ずっと同じステレオ感でいると、何もインパクトがありません。

ピクサーの映画「ミスターインクレディブル」で「もしみんながヒーローなら、誰もヒーローとは言えない」というセリフが出てきますが、これと同じです。

パンのオートメーションを活用しよう

曲の中で特にエネルギーや迫力を必要とするのは、サビであることが多いです。

そのため、パンのオートメーションをサビに使ってみましょう。

一般的によく使われているのは、生ドラムのオーバーヘッドに対して使う方法です。

Aメロ・Bメロの間はより「モノ感」を出し、サビになったらオーバーヘッドの音量を上げて「ステレオ感(広がり)」を出します。

生ドラムのオーバーヘッドは、通常、RとLの2トラックあります。

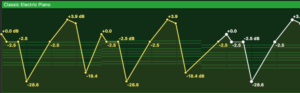

そのため、Aメロ・Bメロの間は左右に±30ぐらいにし、サビになったら左右それぞれ±64(MAX)にします。

こうすると、Aメロ・Bメロの間は「まぁまぁステレオかな」ぐらいで落ち着きがある感じになりますが、サビになると左右いっぱいにパンを振るので、先ほどよりもステレオ感があり、音に広がりが出ます。

ステレオ感は「慣れる」

たとえば、ギターを曲中ずっと同じところ(パン)に置いてみるとしましょう。

すると、スピーカーで聞いている人からしてみれば、ずーっと同じ場所からギターの音が聞こえるので、そのギターの音に慣れてしまいます。

そのため、1番Aメロは左に置き、次はオートメーションを使って左から右に動かしてみたりするなどの工夫をするとよいでしょう。

ものすごくわかりやすい変化でなくても、耳は「違って聞こえる」と認識するので、慣れることはありません。

ミックスのコツ15:「第2の耳」を持とう

最初に一通りミキシングを終えたときには、もうすでに同じ曲を何度も聞いている状態になっています。

ここで起きる「決断疲れ」や耳の疲労については前回までに解説していますが、この状態では、正しい判断ができるようになっているとは言えません。

そこでぜひやってみていただきたいのが、「最初のミキシングを、他の人に聞いてもらう」ということです。

彼らにとって、自分のミックスがどう聞こえるか、直せそうなところはないか、聞いてみましょう。

もしその人もミキシングができる人なら、問題を提示してくれるだけでなく、どうやったらそれを直せるか、解決策も聞けるでしょう。

より早く、よりよくミックスできるようになる

フィードバックをもらえたら、次に何をすればいいのかはもう明確です。

これがフィードバックをもらうことの利点で、単にミックスの作業スピードをあげるだけでなく、どうやったらそれを直せるかも学べるのです。

Part6はコチラ↓

ナッシュビルの音楽プロデューサー・Dylanによるミックスのコツシリーズ