今回は、Produce Like A Proが解説する「ゲインステージングとは?」をまとめました。

特に、DTMで音楽制作をするときに大切だと言われているのが「ゲインステージング」です。

この記事では、ゲインステージングとは何か、どんなことに気をつければよいのかを3つのポイントに分けて解説します。

昔のゲインステージングと今のゲインステージングの違い

80年代から90年代ごろのゲインステージングは、現代のゲインステージングとは大きく異なるものでした。

昔の音楽制作ではテープなどのアナログ機材をたくさん使っていたため、音楽制作をするとアナログ機材によるノイズがたくさん出てしまっていました。

そのため、当時のゲインステージングは「ノイズと必要なオーディオ信号の差(Signal To Noise Ratio)」のことを表していました。

この差が大きいということは「アナログ機材によるノイズが聞こえづらく、聞かせたい音がクリアに聞こえる」ということを意味しています。

一方、デジタルの時代がやってくると、デジタル機材はアナログ機材のようにハードウェアによるノイズが発生しないため、よりクリアに音楽制作ができるようになりました。

そのため、音量を大きくしすぎなければ、音が劣化せず、歪みも少なく、ノイズも発生しづらくなりました。

つまり、音楽制作において「どうしても発生してしまうノイズをいかに聞こえないようにするか」ではなく「音量が大きすぎてクリッピング(音割れ)しないかどうか」の方に重点が置かれるようになったのです。

ゲインステージングのやり方とポイント3つ

それではここからは、ゲインステージングのやり方とポイントを3つご紹介します。

ゲインステージングのやり方とポイント1.音量を大きくしすぎない

現代のゲインステージングでは、昔のように必要以上に音量を大きくする必要はありません。

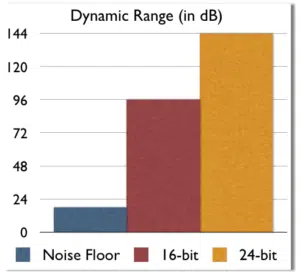

例えば24bitで音楽制作をしている場合は、最大で144dBのダイナミクスレンジを実現できます。

(1bitあたり6dB)

極端に言えば、「96dB分の音量幅しかない音楽」と「144dB分の音量幅がある音楽」では、後者の方がさまざまな音量を出せるので、音楽をよりダイナミックに聞かせることができます。

また、最大で144dBもの音量が出せるので、よほど音量を大きくしない限りは音がクリッピング(音割れ)しません。

この「144dBの幅」を有効活用すれば、ダイナミックかつクリッピングのないキレイな音楽を作ることが可能です。

ゲインステージングのやり方とポイント2.各トラックをクリッピングさせない

ゲインステージングでは、クリッピングしているトラックがないかどうかも確認しましょう。

個別のトラックの段階でクリッピングしていると、そのトラック単体で音割れや歪みが起きてしまうだけでなく、Busやマスター(Stereo Out)など全体で聞いたときもクリッピングしやすくなります。

もしマスター(Stereo Out)が頻繁にクリッピングしている場合は、各トラックの音量が大きすぎる可能性があります。

全トラックの音量を同時に下げて、十分なヘッドルームを確保しましょう。

また、ヘッドルームが確保できれば、追加でパラレル処理を行うことも可能です。

例えば「もう少しパンチを加えたい」と思ったとき、すでにクリッピングしているとさらにクリッピングしてしまうことになります。

しかしヘッドルームがあれば、クリッピングするまでにまだ余裕がありますので、「パラレルコンプ」などを使ってさらにパンチを加えることが可能です。

より理想的な音を作るためにも、ヘッドルームを確保しておくことはとても大切です。

ゲインステージングのやり方とポイント3.全てのフェーダーをデフォルトの位置にして聞く

ゲインステージングを行うときのポイント3つ目は「全てのフェーダーをデフォルトの位置にして聞く」です。

例えばレコーディングやアレンジが終わって各トラックをバウンスした後、一度新しいDAWプロジェクトを作り、フェーダーをすべてデフォルトの位置にした状態でステムを聞いてみましょう。

フェーダーをデフォルトから全く動かさない状態で曲を聞いたとき、各トラックがクリッピングしていないか、マスターがクリッピングしていないかどうかを確認します。

こうすると、ミックス前の段階でしっかりヘッドルームが確保できているのかどうか、確認しやすくなります。

ゲインステージングでは「フェーダーではなくスピーカーの音量を上げよう」

ゲインステージングにおいて大切なのは、「音量が小さければ、フェーダーではなくスピーカーの音量を上げる」ということです。

音が小さくて聞こえにくいからと言ってDAWの音量フェーダーを上げてしまうと、クリッピングしてしまいます。

ついついフェーダーを上げたくなりますが、「適切な音量でしっかりモニタリングしたい」という目的で音量を上げたい場合は、スピーカーの音量を上げましょう。

レコーディング後は十分なヘッドルームを確保した状態でバウンスしよう

ゲインステージングは、ミックスやマスタリングのときだけ行えばいいものではありません。

レコーディングやアレンジのときなど、次にミックスをする段階でも考えておくべき大切なことです。

ミックス前の段階で、各トラックに十分ヘッドルームが設けられているかどうか、全てのトラックを同時に聞いたときもマスター(Stereo Out)に十分なヘッドルームがあるかどうかを確認しましょう。

「ゲインステージングとは?やり方と3つのポイント」まとめ

以上が「ゲインステージングとは?やり方と3つのポイント」でした。

ゲインステージングとは?

ヘッドルーム(音割れするまでの音量の余裕)を十分に確保すること

3つのポイント

- 音量を大きくしすぎない

各トラック・マスターともに十分なヘッドルームを設けよう - 各トラックをクリッピングさせない

マスターだけクリッピングしなければOKということではない - デフォルトの状態で聞いて音割れしないかチェック

バウンスしたステムを、DAWの新規プロジェクトにインポートして聞いてみる

※音量が小さいと思ったらDAWの音量フェーダーではなくスピーカーの音量を上げること

当サイトでは他にもゲインステージングやミックス・マスタリングのコツについてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓