今回は、PianoGrooveが解説する「ジャズピアノのためのアッパーストラクチャー」をまとめました。

この記事ではそのうち「基礎編 Part1」として、

そもそもアッパーストラクチャーとは何か?

アッパーストラクチャーはどのようにできているのか?

アッパーストラクチャーを使うメリットは何か?

これらについて、基礎からじっくり解説していきます!

アッパーストラクチャートライアド解説シリーズ

基礎編 Part1:アッパーストラクチャートライアドとは?使うメリットは?

基礎編 Part2:アッパーストラクチャーの作り方 -4つの公式-

実践編 Part1:ジャズの名曲「Misty」を用いた実例の解説

実践編 Part2:ジャズの名曲「Autumn Leaves」を用いた実例の解説

実践編 Part3:ジャズの名曲「You Don’t Know What Love Is」を用いた実例の解説

※実践編Part1~3では、実際のジャズの名曲でアッパーストラクチャーがどのように使われているのか、実例を用いながら解説しています

アッパーストラクチャートライアドとは?

アッパーストラクチャートライアド(Upper Structure Triad)とは、一言で言うと「複雑なオルタードドミナントセブンスコード」です。

ジャズにおけるソロピアノ・即興でよく使われるのですが、この説明だけでは少し難しいと思うので、もう少しわかりやすく解説していきます。

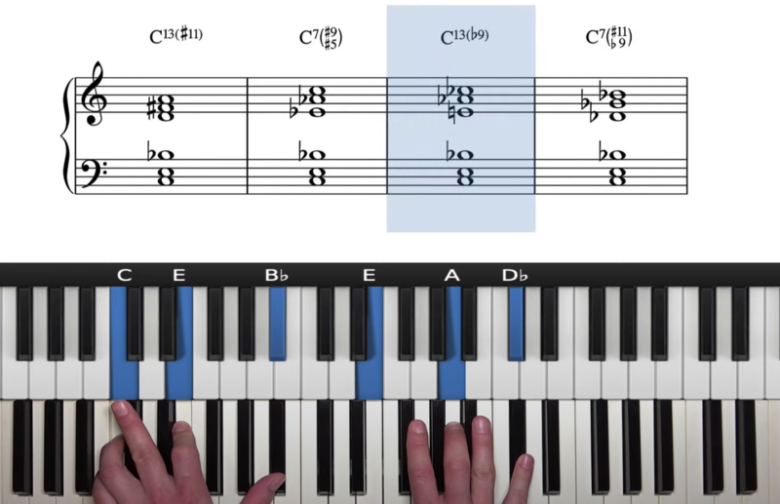

上の画像は、「II - V - I」のコード進行を使ったフレーズです。

基本的には「Gm - C7 - F」というコード進行ですが、2小節目のC7の部分は、アッパーストラクチャートライアドを使っていくつかコードを変えています。

それでは、このフレーズをピアノで弾いてみましょう。

2小節目はコードがさまざま変化しますが、最後はしっかり落ち着いて終わっています。

それでは、特に気になる2小節目について、具体的に解説をしていきます。

アッパーストラクチャートライアドのサウンドを感じてみよう

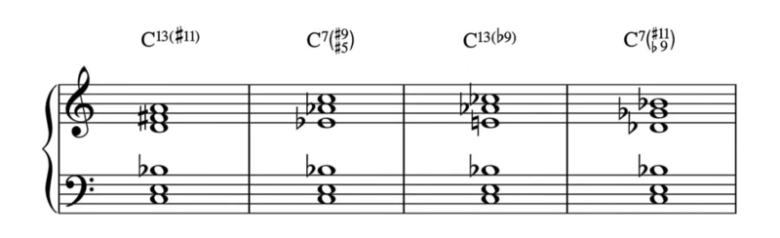

まずはアッパーストラクチャートライアドのサウンドを感じてみるため、先ほどご紹介したC7のアッパーストラクチャートライアド4種類を、一つずつ見ていきます。

シャープ(#)やフラット(b)がいくつもついていて難しく見えるかもしれませんが、まずここでは「こんな響きがする」という感覚を掴めればOKです。

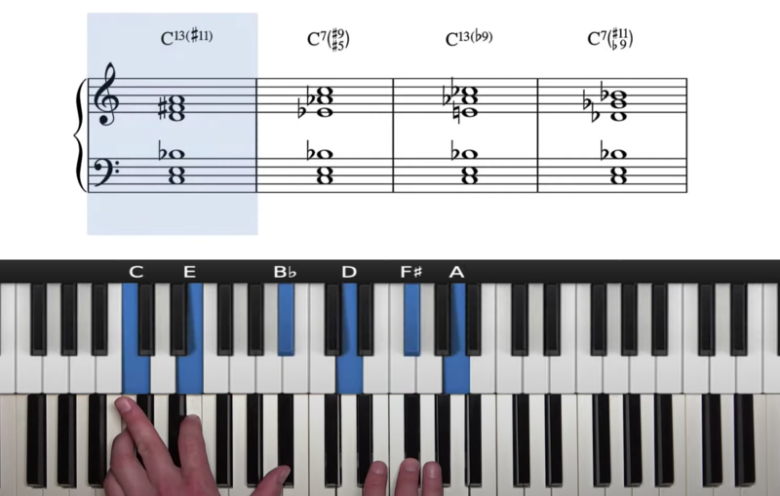

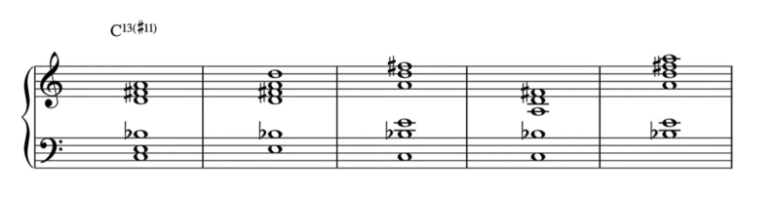

C7のアッパーストラクチャートライアド1:C13(#11)

まずは、一番最初のC13(#11)です。

下から順に「C,E,Bb,D,F#,A」というボイシングです。

このC13(#11)からトニックのFに移動すると、このようなコード進行になります。

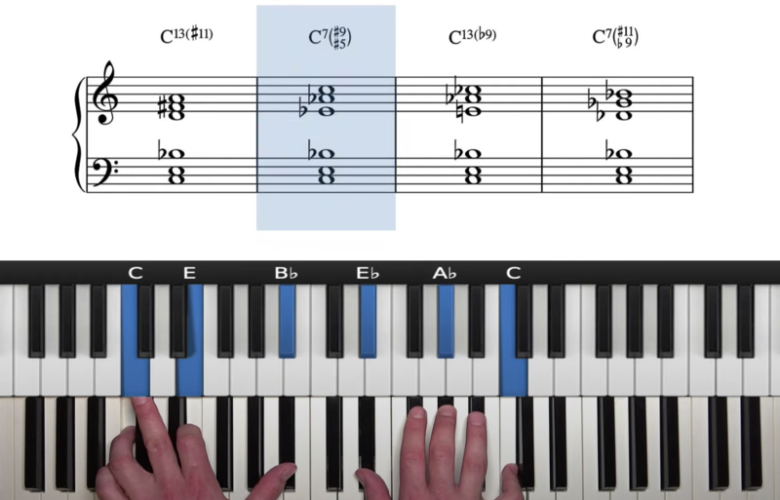

C7のアッパーストラクチャートライアド2:C7(#9,#5)

次は、C7(#9,#5)です。

下から順に「C,E,Bb,Eb,Ab,C」というというボイシングです。

このC7(#9,#5)からトニックのFに移動すると、このようなコード進行になります。

C7のアッパーストラクチャートライアド3:C13(b9)

次は、C13(b9)です。

下から順に「C,E,Bb,E,Ab,Cb」というというボイシングです。

このC13(b9)からトニックのFに移動すると、このようなコード進行になります。

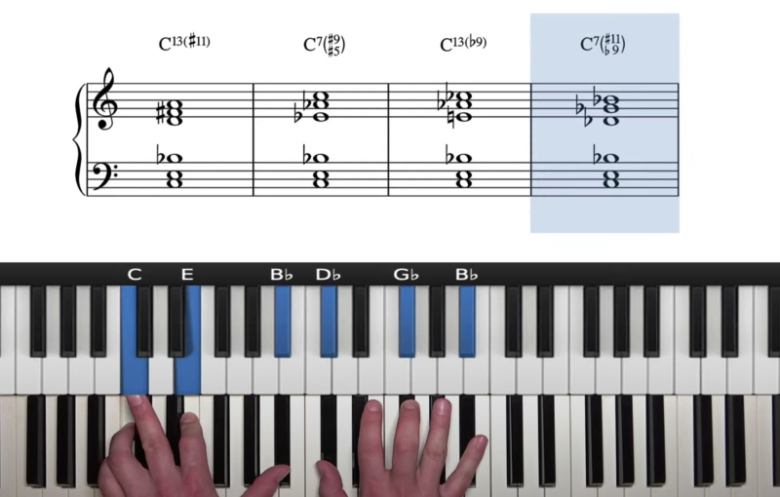

C7のアッパーストラクチャートライアド4:C7(#11,b9)

最後は、C7(#11,b9)です。

下から順に「C,E,Bb,Db,Gb,Bb」というというボイシングです。

このC7(#11,b9)からトニックのFに移動すると、このようなコード進行になります。

アッパーストラクチャートライアドのしくみを見てみよう

次は、アッパーストラクチャートライアドのしくみについて具体的に解説します。

先ほどお聞きいただいたように、アッパーストラクチャートライアドはとてもかっこいい響きがしますが、これは大きく分けて2つのパーツに分けることができます。

アッパーストラクチャー(Upper Structure):高い方のコード(ピアノなら右手で弾くコード)

ローワーストラクチャー(Lower Structure):低い方のコード(ピアノなら左手で弾くコード)

ローワーストラクチャーとは?

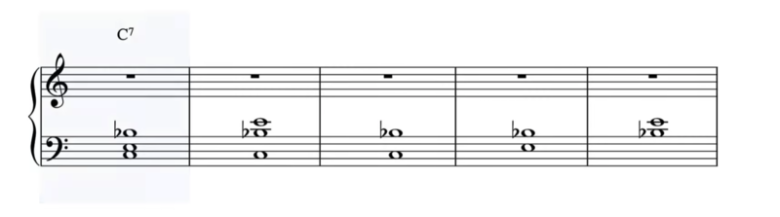

「ローワーストラクチャー」は、ピアノで言うと左手で弾くコードです。

基本的には、非常にベーシックなドミナントセブンスコードを弾きます。

例えばFメジャーキーの曲の場合、ドミナントセブンスコードは「C7(C,E,G,Bb)」のため、C7を弾くことが一般的です。

このとき、「C,E,G,Bb」の4音を全て弾かなければいけないということではなく、以下のように音を抜いたり、ボイシングを変えて弾くこともできます。

どの音もすべて「C7」に含まれる音ですが、その組み合わせやボイシングによって、響きは大きく異なります。

それでは実際にピアノで弾いて、響きを確かめてみましょう。

アッパーストラクチャーとは?

「アッパーストラクチャー」は、ピアノで言うと右手で弾くコードです。

基本的にはメジャートライアドを弾きますが、楽曲のキーに関係なく、全てのメジャートライアドを使うことが可能です。

Cメジャーコード、Dbメジャーコード、Eメジャーコード、Ebメジャーコードなど、メジャーコードはたくさんありますので、メジャーコードはすべて弾けるようにしておくとよいでしょう。

アッパーストラクチャーで弾くコードは、転回形にして弾くこともできます。

アッパーストラクチャーではなぜ2パートに分かれる?

これまでの説明を聞いて、「アッパーストラクチャートライアドでは、なぜ2つのパートに分かれるの?」と疑問に思った方も多いでしょう。

この疑問に対する答えは、大きく分けて2つあります。

1.複雑なドミナントセブンスコードを、より覚えやすく、弾きやすくするため

2.同じコードで、さまざまなサウンドを得やすくするため

メリット1:複雑なドミナントセブンスコードを、より覚えやすく、弾きやすくするため

アッパーストラクチャーを2つのパーツに分けるメリットの1つ目は「複雑なドミナントセブンスコードを、より覚えやすく、弾きやすくするため」です。

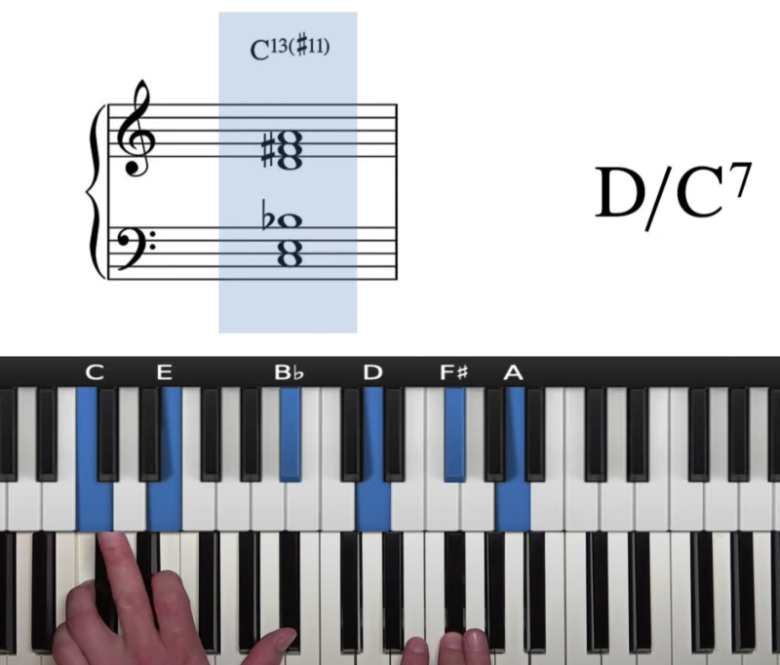

例えば、C13(#11)を弾こうと思った時を想像してみてください。

パッとボイシングが浮かばないこともあるかもしれません。

そんなとき、C13(#11)ではなく「D/C7」と考えてみるとどうでしょうか?

「C7の上に、Dを重ねる」というイメージになります。

特に、上の画像のように右手(上段)と左手(下段)に楽譜が分かれていると、視覚的にもわかりやすいです。

C13(#11)という文字を見てパッと弾けるようになるまでは、このように「上と下」で分けて練習するとよいでしょう。

メリット2:同じコードで、さまざまなサウンドを得やすくするため

アッパーストラクチャーを2つのパーツに分けるメリットの2つ目は「同じコードで、さまざまなサウンドを得やすくするため」です。

例えば同じ「C13(#11)」というコードでも、上の画像のように弾く音の組み合わせによって、全く異なるサウンドを作ることができます。

右手と左手の「手の形」も異なりますので、こちらにも注目してみてください。

基礎編 Part1の解説はここで終了です。

次はいよいよ、アッパーストラクチャーをどのように作っていけばよいのか、「アッパーストラクチャーの公式」を使いながら解説していきます↓

ジャズピアノに特化したレッスンが受けられるおすすめのピアノ教室はこちら↓