DTM・MIX師をしてるんだけど、EQを使うコツってある?

ミックスが上手くなるにはどうしたらいい?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

海外プラグインメーカーの「Kush」のGregory Scottが教える「ボーカルEQを台無しにしないで!」をまとめました。

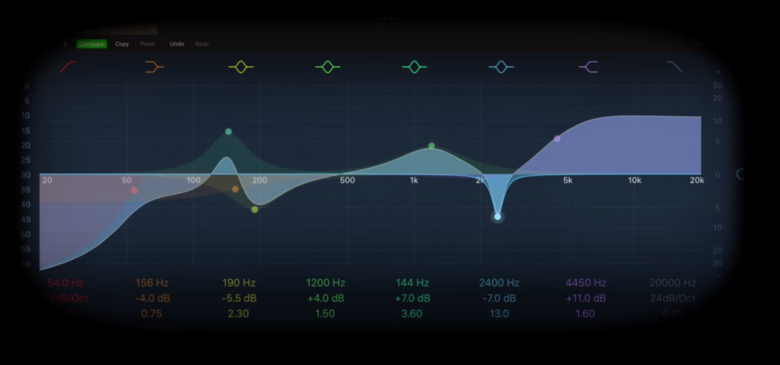

今回は、ボーカルEQで下の画像のようなEQをしている人たちにお伝えしたい「ボーカルEQのコツ」を3つご紹介します↓

画像:動画より

ミックスでは音量フェーダーを使おう

まず最初にご紹介するMIXのコツは「音量フェーダーを使う」です。

ただ音量を上げ下げするフェーダーも、実は最も強力な「EQツール」なのです。

音量フェーダーを使うとどうなる?

まず、フェーダーを上げると音がとても充実しているように聞こえ、低音域〜中低音域がよりはっきり聞こえるようになります。

そして、サウンド全体がより温かみを増した音になります。

しかし同時に、低域・中低域がはっきり聞こえるようになることで、何も加工していない「生」の状態のボーカルがかなり暗く聞こえるようにもなってしまいます。

ボーカルをレコーディングする時、多くの人がコンデンサーマイクを使いますから、こうなってしまうのは当然です。

しかし、適切な量でフェーダーを上げれば程よくサウンドに温かみが増しますし、より聞こえやすい音になります。

高音域にも使える

フェーダーは、4k~10kHzぐらいの少しキツい高音域に対しても効果的に使えます。

たとえばシンガーは必ずしも完璧に子音をコントロールしているわけではありませんから、子音が足りなければフェーダーを上げればいいですし、フェーダーを上げることで明るさがアグレッシブさが加わります。

まずはEQではなく「フェーダーを上げて解決できるところはないか?」を考え、フェーダーを適切に使うところから始めましょう。

一度に2つのパラメータを調整する

また「何かの音がちょっと明るすぎるな」と思ったら、フェーダーを上げる代わりにEQを下げる、というやり方で解決することもあります。

これは僕(解説者)やエンジニアがやっていることで、実際にツマミを両手で触りながら、一度に2つのパラメータを調節し、ベストなサウンドにしているのです。

他にも、リバーブのSendを調整しながらボーカルのDryレベルを調整したり、コンプレッサーのスレッショルドを調節しながらアウトプットコントロールを調整したりと、同時に2つのパラメータを調整するというのはよく行うテクニックです。

効果的なミックス練習方法:「3バンドEQ」

みなさんに試してもらいたいのが、「EQでは3バンドしか使ってはいけない」という制限、「3バンドEQ」です。

何バンドも使えるEQを使っている方もいると思いますが、EQをx100ごとに、「100Hz」「1kHz」「10kHz」あたりの3つだけに使ってみてください。

これらの周波数は、1つ変えることで他の周波数にも影響し合う、面白い周波数帯域です。

たとえば、10khzを増やすと、100hzあたりがやや聞こえなくなります。

逆に「10khzだけが聞こえすぎる」ということもあり、この逆もあります。

もちろん、この練習の間はフェーダーを使ってもいいので、3つのバンドとフェーダーの4種類を使ってボーカルを整えていくということになります。

これはあくまで「練習」ですが、このような制限をかけながらEQをすることで、耳も脳も鍛えられます。

この過程で、先ほどのように2つのパラメータを同時にうまく調整できるようになったらベストです。

ボーカルがいる「場所」も考えよう

このようなミックスの時に大事なのは、「その音が曲全体で”どこに”位置しているのか?」ということです。

例えば1kHzあたりを下げると、ボーカルは後ろに引き下がったように聞こえるようになります。

このように、どこをどう動かすとどこから聞こえるようになるのか、音の場所を考え、調整できるようになることが重要になります。

これが考えられるようになると、ただ単に高音域をあげてキツい音になったり、ボーカルが他の音に埋もれてしまうといった状態を避けることができます。

うるさいところだけをキレイに「くり抜く」

たとえば、フェーダーを上げてボーカルがうるさくなったら、ボーカルの1khzあたりを下げてみましょう。

こうすると、うるさいと思うところ(子音)だけをくり抜くようになるので、フェーダーで調整した中低域も高域もしっかりありながら、リスナーにしっかり聞こえる位置に置けるようになります。

そして、楽曲の中でしっかりと「ボーカルのポジション」を確立できるようになります。

人間の声が人間らしく聞こえる理由

しかし一方で、やり方によっては「くり抜かれすぎた」、非常に不自然に、人間の声ではないように聞こえてしまうこともあります。

これは、人間は音程を中域の音で認識しており、ここから人間の声だと認識することができているため、中域を適切に処理できていないと、とても不自然に聞こえてしまうためです。

音域によって感じ方が変わる

このため、人間はこの音域(800Hz~2.5kHz)にとても敏感です。

別の周波数で言うと、800Hz以下は、先ほども説明したように音に温かみが加えられる部分です。

300Hzぐらいになると、心臓に「ドン」と振動が来るようなサウンドになります。

対して、ASMRで好まれるような息を吐いたときのような高音域のサウンドは、低域と同様、とても近いところで話しているように聞こえる周波数帯域です。

低域もこのような高域も、その人が自分とすごく近くで話している時にしか、はっきり聞こえないでしょう。

ボーカルの子音成分と10khzの関係

ここでもう一つ注意してほしいのが、10kHz付近の周波数とボーカルの子音成分の関係です。

フェーダーを調整してみて、「もしここからEQを使ったとしたら、シンバルやハイハット、シェイカーなどのパーカッシブな音や高域要素と合わせたとき、ボーカルの子音部分はしっかりバランスが取れるだろうか?」ということを考えてみてください。

10kHz付近は、ブーストすることでボーカルをよりはっきりと聞かせることができる音域です。

つまり、ボーカルの子音がしっかり聞こえればミックスで他の音に埋もれませんし、逆に子音成分が十分にないと、曲中ではっきり聞こえなくなります。

はっきり聞こえないと、たとえボーカルが「音量が大きく」聞こえたとしても、ボーカルが遠くにいるように聞こえます。

ただ「音量が大きいかどうか」を考えるのではなく、「周波数ごとにどれぐらい音量が出ているのか」を考えることが大切です。

ボーカルの子音成分と100Hzの関係

同じく、100Hzあたりの低音もフェーダーで引き上げ・引き下げながら調節しましょう。

この100Hz付近を調整することにより、どれぐらい上げるとどれぐらい温かみが増すのか、しっかり聞き取ってみます。

もし「アコギ+ボーカルだけ」などかなり音数や楽器が少ない場合は、ボーカルをより温かみがあるように、まるで自分の目の前で歌っているかのように聞かせたいはずです。

こういう時には、100Hzをうまく調整することで、このようなサウンドを実現できます。

もちろん、先ほどの10kHzを調整して子音をはっきりさせることも重要です。

逆に、とても密度の濃いギターや、ドカドカと強く叩いているタム、シンガーがかなりシャウトして歌っているような場合は、もしかしたら100Hz付近の音はそこまで多く録れていないかもしれません。

そのようなときは、ぜひ100Hz付近を上げてみましょう。

例えばシャウトしているボーカルだと、耳がキンキンするような高音だけが強調して録れているかもしれません。

そこで100Hz付近(女性ボーカルなら150~200Hzになることもあります)を上げることで温かみが増し、バランスが取りやすくなるでしょう。

ボーカルEQの使い方とMIXのコツ「3バンドEQ」練習法まとめ

100Hz・1kHz・10kHz

まずはじめは練習としてこの3つの帯域を調整し、同時にフェーダーを調整することで、どの帯域をどう調整するとどんなボーカルになるのか、とても理解しやすくなります。

こうすると「どう聞こえるか」だけでなく「どれぐらいはっきりしているか」「その楽曲とどう関わっているか・繋がっているか」がわかるようにもなります。

そしてこのテクニックを身につけていくと、むやみにたくさんのバンドを使いながらEQをすることもなく、ムダなくミキシングができるようになります。

ぜひお試しください!

ちなみに、ボーカル以外にもミキシングを全体的に上手くなりたいという方には、こちらの書籍が網羅されていておすすめです↓