今回は「カバー・リミックス・サンプリングを合法的にリリースする方法」をまとめました。

「カバー」「リミックス(Remix)」「サンプリング」は、どれも「他の誰かの曲を元にして自分の作品を作る」という行為です。

しかし、これらをやってみようとは思うものの、著作権侵害にならないのか心配になったり、著作権侵害にならないためにはどうしたら良いのだろうと困っている人も多いでしょう。

この記事では、これらのお悩みや疑問を解決していきます。

※国や著作権管理団体、配信ディストリビューターによってルールや仕様が異なる場合があります。

はじめに:著作権には「2タイプ」ある

まず、そもそも音楽における「著作権」の中には2タイプあります。

「サウンドレコーディング(Sound Recording)」と「創作行為(Musical Work)」です。

「サウンドレコーディング」とは、「音そのもの」「作った音」を指します。

例えば楽譜上では同じメロディーでも、ピアノでレコーディングしたものと、ギターでレコーディングしたものは「サウンドレコーディング」が異なるので、「別物扱い」になります。

「創作行為」とは、作曲をする行為です。

例えば同じギターを使っていても、そこから作られるメロディーやコード進行、楽曲構成は人それぞれ異なります。

この「楽曲を作る音楽的な行為」が、「創作行為」にあたります。

それではこれを踏まえて、カバー、リミックス、サンプリングの定義について解説します。

それぞれの定義を理解すれば、何がどんな行為で、それが著作権侵害にあたるかどうかを理解しやすくなります。

楽曲の「カバー」とは?

楽曲の「カバー」とは、すでに創作されている楽曲の別バージョンを自分で作るというものです。

基本的に、カバー作品は誰でも、許可なくリリースすることはできます。

これは、先ほど解説した「著作権」のうち「サウンドレコーディング」の部分は自分が全く新しく作っており、「サウンドレコーディング」の著作権は自分が持っていることになるからです。

しかし、録音権(Mechanical Royalty)に関しては、原曲者や原曲の権利を持っている人に許諾をもらい、収益があれば支払う必要があります。

この「収益」は、例えば自分の作品がダウンロー尾されたり、ストリーミングサービスで再生された時に得られる収益のことです。

アメリカでは(この動画が撮影された2023年当時)は100再生につき6セントを支払うよう、あらかじめ著作権料の比率が決まっています。

配信時は「これはカバー曲ですか?」という質問項目があるので安心

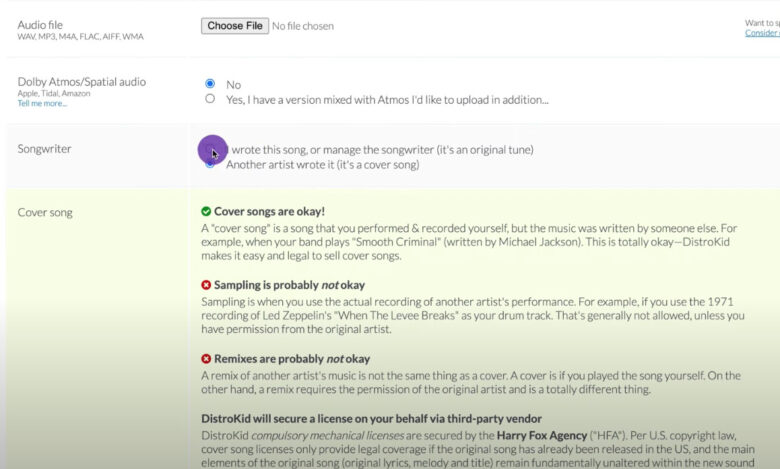

SpotifyやApple Musicなどの大手ストリーミングサービスでは、この著作権問題にスムーズに対応できるよう工夫しています。

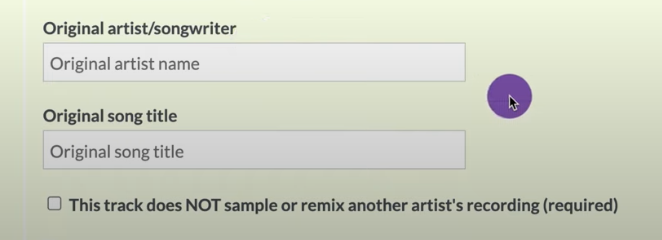

例えば、あなたがカバー曲をSpotifyやApple Musicで配信しようと準備をしているとき、これらのプロラットフォームには「これはカバー曲ですか?それともあなたのオリジナル曲ですか?」「誰の、どの曲のカバー曲ですか?」という質問項目があらかじめ用意されています。

ここに正確な情報を入力すれば、自分で原曲者やレーベルに連絡しなくても、カバー曲をリリースすることができます。

例えばDistrokidはHarry Fox Agencyという著作権管理団体と提携しており、楽曲につきいくらの使用料が必要なのか(創作行為に対する著作権料等)などを自動的に管理してくれます。

著作権使用料についてもあらかじめ記載されていますので、配信する前に確認することができ、カバー曲を配信したいこちら側としては安心です。

※Distrokid以外の配信サイトを使って配信をする場合で、もしこのような管理が自動的にされない場合は、ご自身でHarry Fox Agencyなどの著作権管理団体のサイトに行けば自分でカバー曲の申請ができます

ちなみに上記画像はDistrokidで楽曲を配信する際のページですが、「カバー曲はOK」「サンプリングとリミックスは原曲者に許可を取らなければいけません」と記載されています。

カバー曲にオリジナル曲の音を使いたい時は?

カバー曲を制作するとき、オリジナル曲に使われていた音を使う場合は、原曲者に許諾を得る必要があります。

例えばギターやボーカルのステムをそのまま使ったり、部分的に切り貼りして使う場合は許可を得なければいけません。

これは、次にご紹介する「リミックス」に当てはまるからです。

リミックス(Remix)とは?

リミックス(Remix)とは、原曲の一部(ステムなど)を使って、新しく曲を作る行為です。

多くの場合は「ボーカルのアカペラデータを使って、インストゥルメンタル(バックミュージック)だけを自分で作る」というパターンです。

リミックスを配信したい場合は、原曲の音を使っていますので「サウンドレコーディング」に対する著作権使用料と、原曲のメロディーやコード進行、構成も使っていますので「創作行為」に対する著作権使用料を支払う必要があります。

つまり、リミックスを正式にリリースしたい場合は、原曲者に許諾を得る必要があります。

許諾を得ないままリミックスをリリースすると、原曲者から取下げの申し立てが来て、楽曲の配信がストップされたりします。

原曲者から許諾を得るとどうなる?支払いはある?

原曲者に連絡をしてリリースの許諾を得るときは、はじめに前もって使用料を支払う必要があることもあれば、後から収益に応じて使用料を支払う場合もあります。

「海賊版」としてリリースする人もいる

原曲者の許諾を得ずにリミックスをリリースする人もいますが、これらの楽曲は「海賊版リミックス」と言われたりします。

SpotifyやApple Musicなどでは許諾を得ないとリリースできませんが、許諾を得なくてもリリースできるようなSoundCloudやYouTubeにアップロードしたり、自分のDJセットに組み込んで再生したりすることがあります。

プロデューサーやDJにとっては、自分が作ったリミックスを披露することにより、自分のスキルを見せつける良い機会とされていることも多いです。

サンプリング(Sampling)とは?

サンプリング(Sampling)とは、リミックスと同様、原曲の一部を使って新しく曲を作る行為です。

しかし、リミックスの方が原曲の一部を使う部分が長く、サンプリングではほんの数秒、場合によっては1秒にも満たない一瞬の音だけを自分の曲の中で使うことが多いです。

リミックスと同様、原曲の音を仕様していますので、「サウンドレコーディング」と「創作行為」の両方に対して原曲者から使用の許諾を得て、著作権使用料を支払う必要があります。

特にヒップホップ界隈では、「サンプリングは当たり前」「サンプリングっていいよね!どんどんやっていこう!」というようなカルチャーがあります。

このように「サンプリングをする時も使用の許可を得なくてもいいし、原曲者はそれを黙認する」という文化もあります。

しかし、そのような文化に左右されずにしっかりチェックする原曲者・レーベルもあれば、許諾を得ずに配信した無名の人の曲がたまたま大ヒットしてしまい、大ヒットした後に著作権使用料を請求する裁判が起こったりすることも多々あります。

いずれにせよ、サンプリングはもともと許諾が必要な行為ですので、「ロイヤリティーフリー(Royalty Free)」のサンプルかどうかをチェックしたり、サンプリングの許諾を得てから楽曲で使用するようにしましょう。

著作権の所有者を調べる方法

それでは、使用許諾を得るためには誰に連絡すればいいのでしょうか?

これを調べるには、その国で著作権を管理している団体のサイトから検索するとよいでしょう。

日本では「JASRAC」のサイトから検索でき、検索に必要なのは、アーティスト名と曲名だけです。

また、アメリカでは「BMI」や「ASCAP」がメジャーな著作権管理団体ですので、こちらを使って著作権所有者を調べてみましょう。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもカバーやリミックスについての知識やテクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

参考:https://youtu.be/2ZohGI-Droc?si=hamjYE2t43H7b78u