調性音楽とかモードって何?ちょっと難しそうだけど…

CメジャースケールとCアイオニアンモードって、どう違うの?

今回はこのような方のための内容です。

ジャズ・ブルースに関する数々の解説動画をアップしているWalk That Bassが解説する「調性音楽とモードの違い」についてまとめました。

この記事ではそのうち、モード(Modal)の特徴について解説した部分をまとめています。

この記事をお読みいただくと、調性音楽とモードの違いがわかるだけでなく、CアイオニアンモードとCメジャースケールの違い(どちらも全く同じ音を使うスケール)や、作曲で使える新たな「音楽の概念」を手に入れることができます!

※ここで解説する「モード」は「現代音楽におけるモード」を指しています。

古代ギリシア音楽や教会旋法におけるモードではありませんので、ご注意ください。

詳しくは「補足:モーダルハーモニーとは」の欄で!

モード(Modal Music)とは?

前回の調性音楽に引き続き、今回はモード(Modal)について解説していきます。

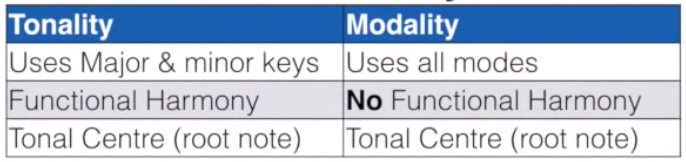

モードの特徴は、こちらの3つです。

モードの特徴

・ありとあらゆるモード(Mode)が使える

・機能和声を使わない

・トーナルセンター(Tonal Center)、もしくはルート音がある

調性音楽と比較すると、「トーナルセンターがある」という点だけが共通点です。

画像:動画より

補足:モーダルハーモニーとは?

モード音楽には、もともと「コード」は存在していませんでした。

しかし20世紀前半ごろから、調性音楽のようにモードをスケール(調)として捉え、モードにハーモニー(和声)をつけようとする動きが出てきます。

このように、モードにおいてハーモニー・和声をつけることを「モーダルハーモニー」と呼びます。

この記事でご紹介しているのは、この「モーダルハーモニーを伴うモード音楽」...つまり現代的なモードです。

そのため、モードにコードをつける場合を想定した解説となっています。

モードにおいてはすべてのコードが「平等」

調性音楽では、「トニック」「ドミナント」などコードにそれぞれ「機能」があり、「ドミナントはトニックに行きたい」など、ある程度コードに「ヒエラルキー」があるとお伝えしました。

例えばCメジャーコード(ド・ミ・ソ)→G7コード(ソ・シ・レ・ファ)を鳴らすと、次はまたCメジャーコードに戻りたくなります。

しかし、モーダルではこれがありません。

言い換えると、モーダルにおいてコードはすべて「平等」と言えるのです。

メジャーキー・マイナーキーだけじゃない

モーダルにおいては、メジャーキーやマイナーキーだけではなく、すべての「モード」を使うことができます。

ドリアンモード、フリジアンモード、リディアンモード、ロクリアンモード、ミクソリディアンモードなどのモードです。

モードにはさまざまな種類があり、それぞれカラーが異なるため、さまざまなテイストの音楽を作ることができます。

メジャーキーとマイナーキーは「明るい」「暗い」という2つのイメージが強いですが、モードを使えば2種類に留まらない、より多様な表現がしやすくなります。

共通点は「トーナルセンターがあること」

モーダルとトーナルの共通点として「トーナルセンター」があります。

そのスケールにおいて、中心となる音は両方にあるのです。

それでは、これらの相違点と共通点を踏まえて、モードを使って作曲した場合はどうなるのか、例を見てみましょう。

モードを使って作曲するとどうなる?

モードでは、メジャーキーやマイナーキーだけを使うわけではなく、ありとあらゆる「モード」を使うとお伝えしました。

たとえば、Dドリアンモードで作曲をするとしましょう。

この場合、コードに対して「和声的機能」は存在しません。

つまり、「これはトニックだ」「ここでドミナントコードが来ているから、次はトニックが来ると解決感があるな」ということは考えなくていいのです。

どのコードに行ってもいい

言い換えると、コードによって「あぁ、トニックに解決したな」「トニックに行きたい!」という感じはしなくなり、コードがそれぞれ独立して存在している感じになります。

和声的機能のことを考えなくていいので、「ドミナントの次はトニックに行ったほうがいい」というようなルールはありません。

次はどのコードに移ってもいいのです!

トーナルセンターで「○○モード」を感じさせる

前述の通り、モードにもトーナルセンター(ルート音)は存在します。

たとえばDドリアンのトーナルセンターはDですので、Dの音を使うことによって「これはDドリアンの曲だな」と感じることができるのです。

トライトーンに要注意!

前回、「トライトーンは不安定感があり、この後はトニックに行きたくなる感じがする」とお伝えしました。

「トニック」といった和声的機能は調性音楽の特徴であり、モード音楽にはない概念ですよね。

そのため、トライトーンを使ってしまうとあたかも調性音楽であるかのように聞こえてしまうのです。

モード感を出したいのであれば、トライトーンは使わないほうがよいでしょう。

「モード」感を出すために気をつけること

前述のトライトーンの例のように、「モード感を出すために避けたほうがいいこと」は他にもあります。

先ほどのトライトーンの例も含めて、解説していきます。

セカンダリードミナントは調性音楽らしさが出る

たとえばDドリアンモードにおけるA7(A Db E G)というコード。

これはDmコードに対するセカンダリードミナントのように聞こえてしまうので、和声的機能を使っているような感じ…つまり調性音楽っぽくなってしまいます。

モードらしさを出したいのに出せないというときは、知らないうちに調性音楽らしいコード進行になっていないかをチェックしてみましょう。

トライトーンを使うコードは調性音楽らしさが出る

前述でも触れていますが、トライトーンを使うコードも要注意です。

Dドリアンモードにおける楽曲なら、たとえばG7(G B D F)やBdim(B D F A)にあたります。

BとFはトライトーンの関係にありますので、これを使ってしまうと「トニックに行きたい」という感情を湧き起こしてしまいます。

もしG7を弾きたいのであれば、トライトーンにならないようにGコードにしたほうがよいでしょう。

モードならではのテクニック2つ

調性音楽では「ドミナントからトニックに行くと解決感がある」のように、調性音楽らしい「使えるテクニック」が様々あります。

では、モードではどんなテクニックがあるのでしょうか?

ここからは、「ペダルポイント」「オスティナート」をご紹介していきます。

モードならではのテクニック1:ペダルポイント

ペダルポイントは、「ルート音を繰り返す」というテクニックです。

たとえばDドリアンモードの場合、Dの音を連続で使います。

たまにAに行ってまたDに戻ってきたりなどもOK。

ルート音(トーナルセンター)を繰り返すことで、モード感を出していきます。

モードならではのテクニック2:オスティナート

オスティナートは、「あるパターンを繰り返す」というテクニックです。

たとえばDドリアンモードの場合、トーナルセンターのDを中心としたあるパターンを繰り返します。

上記の例では、トーナルセンターであるDの音を、各小節の1小節目・1拍目に置いています。

これにより「Dがトーナルセンターだ」ということを認識させているのです。

ベースとコードを弾く場合もトライトーンに注意

先ほどはコードに関して「モードの場合は、トライトーンを使ったコードは避けよう」というお話をしました。

これは、ピアノにおける「右手と左手」の関係においても同様です。

たとえばDドリアンモードの場合、左手でベースでトーナルセンターのDを弾いていて、右手でコードを弾く場合は注意が必要です。

仮に左手でDを弾いているとしても、右手でトライトーンを含んだコード(G7やBdim)を弾いてしまうとどうしても「トニックに行きたい」という響きになってしまうからです。

モードの曲にコード進行はあるの?

モードにおいて、機能的和声、つまり「今ドミナントだから次はトニックに行きたい」という感じはないと解説しました。

つまり、コードが次どこに行くかということは、モードにおいてはあまり重要ではありません。

そのため「多くの場合、モードにおいてコード進行はない」と言えます。

実際にモードの楽曲を見てみると、コード進行がない場合が多いです。

キーやスケール、モードはあっても、コード進行はないのです。

モードでは「シンプルに、忙しすぎず、スムーズに」

モードの場合は、前述のようにトライトーンを使ったコードを避けさえすれば、あとはスムーズに流れるようにコードを作っていけばOK。

シンプルに、忙しすぎず、スムーズに…ソリストが即興をするときにやりやすいような感じにするのがいいでしょう。

調性らしいコードを避ける方法

みなさんが普段聞いている音楽のほとんどは調性音楽です。

調性音楽で使われているコードは、基本的には3度の音程を重ねて作られています。

たとえばDm7コードは「D F A C」で3度ずつ重ねられており、和声に従ってコードを作っています。

しかしモードの場合は「調性を感じさせない」のが重要なので、和声に従ったコードを使わないようにする必要があります。

それでは、モードだけど調性を感じさせないコードを使いたい場合、どうしたらいいのでしょうか?

調性を感じさせないコード:四度堆積和音とは?

モードだけど調性を感じさせないコードを使いたいときに使えるのが、「4度で構成されたコードを使う」というテクニックです。

つまり「四度堆積和音(Quartal Harmony)」を使う方法です。

これは、Miles DavisやBill Evansなどがクラシックモーダルジャズの楽曲で有名な「So What」で使っているテクニックです。

四度堆積和音を使うと、「トニック」「ドミナント」といった調性音楽の特徴を感じるコードではなくなり、ややあいまいであやふやな感じの響きになります。

上記の例では、たとえば「D G C」と、音を4度ずつ重ねて使っています(四度堆積)。

またモードらしさを出すために、前述のようにトーナルセンターの音を左手で強調して演奏しています。

モードらしいサウンドを作るために「ペダルポイント」や「オスティナート」を使いつつ、コードは四度堆積で演奏します。

こうすると、「この曲は○○モードだ」と感じさせやすくなるのです。

ちなみに、ここでトーナルセンターを強調して弾かないとトーナルセンターがどこだかわからなくなってしまい、「何モードなの?」「そもそもモードなの?」となってしまいますので、ご注意ください。

「新しさ」を感じるモード

四度堆積和音の例をお聞きいただいて感じて頂けたと思いますが、モーダルハーモニーは調性音楽よりもあいまいであやふやな感じのサウンドが特徴的です。

そのため、モーダルハーモニーを使った音楽は、古来の和声・調性音楽よりも現代的であるとも考えられています。

このモーダルハーモニーは、現代において人々が考える「即興ジャズ」への認識を大きく変えました。

モーダルジャズを使った作品

Miles Davisのモーダルジャズで有名なアルバム「Kind of Blue」は、まさにモーダルジャズの縮図と言えるでしょう。

そのため、このアルバムは「ジャズにおける傑作だ」と言われているのです。

このアルバムのモダンなサウンド、モーダルなサウンドは、今では世界中の多くのジャズミュージシャンたちに影響を与えているほどです。

モーダルハーモニーの面白さ

モーダルハーモニーは、即興においてとても面白い意味合いを持っています。

あいまい・あやふやなコードを使いつつ、ソリストにはより「演奏の自由」「音選びの自由」を与えています。

まさに、ジャズにとっては革新的なシステムと言えるでしょう。

以上が「モード」についての解説でした。

今回の解説で正直いまいちピンと来なかった方も、モードについての記事をさらに読み進めると、モードのしくみをしっかり理解しながら、上手に作曲に活かせるようになります。

(当サイトでは「モードの記事をいくつか読んでいたら、モードを理解できるようになった」という声を多数いただいています)