今回は、Melvin Darrellが解説する「今から直せる音楽の5つの間違い」をまとめました。

解説者・Melvinがこれまで数多くのプロによるレッスン動画や書籍を見た経験からわかった「音楽のプロになれない人がやっている5つの間違い」をご紹介します。

作曲家(音楽プロデューサー)に限らず、ギタリスト、ベーシスト、ピアニスト、ドラマーなど、音楽に関わる職業に共通することばかりですので、ぜひ参考にしてください。

音楽のプロになれない理由1.リズムの重要性を理解していない

音楽のプロになれない理由1つ目は「リズムの重要性を理解していない」です。

音楽の3要素として「メロディー」「ハーモニー」「リズム」が挙げられますが、そのうちリズムをおざなりにしてしまう人がいます。

大ヒット曲「September」でおなじみのEarth, Wind & FireのMorris O'Connorは、リズム要素から楽曲を作り始めると言います。

ドラムやリズミカルなギターなどのリズム要素を先に作ってしまえば、そのグルーヴに乗せて自然にメロディーが出てきて、そのメロディーに合わせてコードやハーモニーも出てきて、すぐに曲が完成する…という非常に効率的なやり方です。

実際に45分程度で1曲が完成し、作り始めてからリリースの準備完了まで2日もかからないこともあるそうです。

メロディーやコード進行重視の人にありがちな失敗

曲作りに難航する人の中には、ついついメロディーやコード進行(ハーモニー)に重点を置きすぎて行き詰まってしまう人がいます。

同じようなメロディーしか思いつかなかったり、そもそもメロディーが全然出てこないことがあります。

このような人は、まず基本のリズムから作り始めて、そのリズムに乗せてメロディーを作り始めるとよいでしょう。

リズムが変われば、おのずと思いつくメロディーも変化するでしょう。

ドラムの打ち込みが難しい人やリズム作りが苦手な人は、ネットに落ちているドラムループ(wavやmp3)を使ったり、DAWに付属しているループ音源をそのまま使っても構いません。

また、自分が好きな曲のドラムパターンをコピーしてもよいでしょう。

リズムから作り始める=メロディー・コード進行を重視していないわけではない

ここで重要なのは、リズムから作り始めたからと言って、メロディーやコード進行が重視されていないというわけではないことです。

「別にリズムは重視していない」「メロディーが一番大切なんだ」という人もいるかもしれませんが、この方法におけるリズムはあくまでも「メロディーを思いつくためのツール」です。

そのため、最初に作り始めたからと言って「それを重視している」「それを一番大切にしている」ということにはなりません。

はじめにドラムから作り始めても、メロディーを作り終えたらそのドラムは使わなくても構いません。

メロディーやコード進行にプライドを持っている方も、もし行き詰まったらリズム要素から作り始めてみてください。

音楽のプロになれない理由2.不必要にスキルアップしようとする

音楽のプロになれない理由2つ目は「不必要にスキルアップしようとする」です。

作曲のプロになりたいなら、ギターをプロレベルで弾けるようにする必要はありません。

ダンスミュージックの音楽プロデューサーになりたいなら、プロのピアニストレベルのスキルは必要ありません。

しかし、アマチュアの方の中には必要のないスキルアップをしようと頑張ってしまう方がいらっしゃいます。

この時間を作曲に関する別のことに費やすことができれば、もっといい作曲ができるかもしれません。

大ヒット曲を連発しているOneRepublicのボーカリスト・Ryan Tedderは、自分が作りたい曲のスタイルに合わせてさまざまなスキルを学んでいます。

彼はバンドではボーカリストですが、ギターも作曲もでき、ミキシングの知識もあります。

自分が必要だと思うプラグインは何かを判断し、それらの使い方もしっかり学び、自分の作曲活動に役立てています。

大切なのは「むやみやたらとスキルアップしようとすること」や「何かを完璧にマスターすること」ではなく「自分が目指す姿に合わせて必要なスキルアップをすること」です。

僕よりも優れたミュージシャンは本当にたくさんいるが、僕は彼らよりもヒット曲を作っている

Ryan Tedder

人に協力をお願いするのもスキルの1つ

自分がやるにはかなり時間がかかりそうなことや、締め切りが迫っている場合などは、自分でスキルアップするのが難しいこともあります。

そのようなときは、それを得意とする人に協力をお願いしてみましょう。

例えば自分がギター初心者だった場合、5ヶ月間頑張って練習しても、かっこいいギターソロのフレーズは作れないかもしれません。

それどころか、ギターをキレイに鳴らすことや指の押さえ方を覚えるので精一杯でしょう。

しかし、ギターを専門としている人にお願いすれば、素晴らしい演奏を楽曲に取り入れることができます。

もちろんスキルアップのために個人での練習は続けてもよいですが、本当にいい作品を作るために他者の力が必要であれば、遠慮なく頼りましょう。

音楽のプロになれない理由3.コード進行の勉強で失敗する

音楽のプロになれない理由3つ目は「コード進行の勉強で失敗する」です。

コード進行を適切に学ばなかったことで、音楽制作が行き詰まってしまう人はたくさんいます。

プロの音楽家でも、「音楽理論を先に勉強した人」と「曲作りを先にする人」で大きく分かれます。

しかし、いずれの場合でも結局はコード進行などの音楽理論を学ばないと、どこかで行き詰まってしまうでしょう。

優れた音楽家は、音楽理論をしっかり勉強して作曲に役立てています。

コード進行の学び方・覚え方についてはこちらの記事で解説しています↓

音楽のプロになれない理由4.練習を数値化しない

音楽のプロになれない理由4つ目は「練習を数値化しない」です。

言い換えると、「しっかりゴールを決めて練習をしていない」ということです。

なんとなく練習して、なんとなく覚えた気になったまま時間が経過すると、1年経っても大したスキルが身に付いていないことがあります。

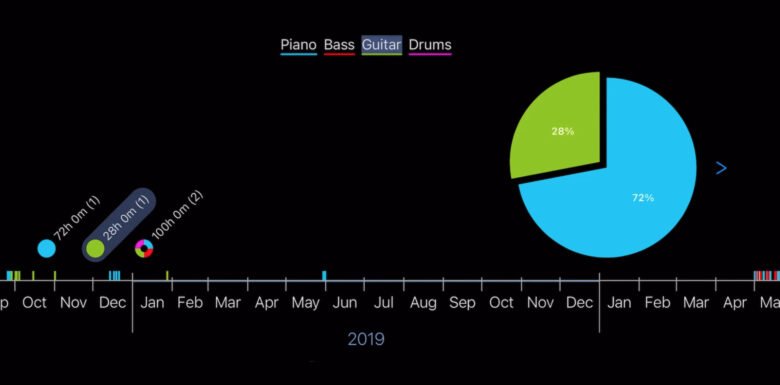

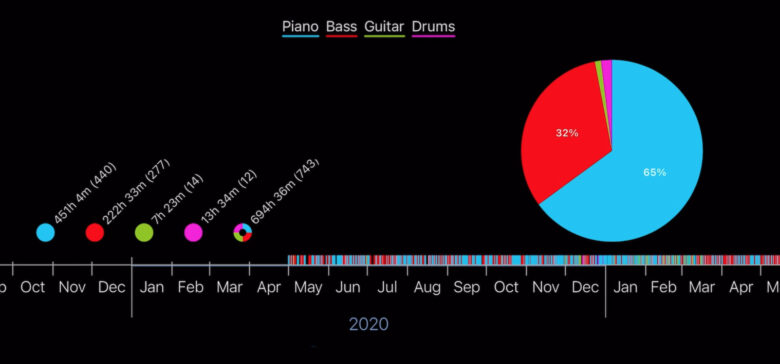

そのため、以下のようにしっかり目標(ゴール)を決め、それに対してどれぐらいアプローチできたのかを可視化するとよいでしょう。

何を練習したのか?

ピアノ、ベース、ギター、ドラム

何時間練習したのか?

/年/月/日

このようにグラフ化してみると、「この月はピアノを重点的に練習できた」「この月はどの楽器も満遍なく練習できている」「まだベースに時間をかけられていないから、ベースをスキルアップすればもっと曲がよくなるかもしれない」などがわかります。

他にも、音楽に関わるさまざまな練習を数値化することができます。

音楽を集中して聞いた時間

BGMとしての流し聞きではなく、音楽を分析・勉強するために聞いた時間を計測してみましょう。

※スマートフォンなどでは、アプリごとにスクリーンタイム(使用時間)を見ることができる機能もありますので、活用できるでしょう

今月作った曲の数

フルコーラスでなくても、「1コーラス」「8小節」「メロディー」単位などでもよいでしょう。

今月覚えたコード進行の個数

コード進行の覚え方は下記の記事で解説しています。

ちなみにピーター・ドラッガーの名言には「数値化できるということは、しっかりマネジメントできているということだ」という言葉があります。

音楽のプロになれない理由5.正しい音楽の聴き方をしていない

音楽のプロになれない理由5つ目は「正しい音楽の聴き方をしていない」です。

音楽をBGMとして流し聞きするときと、分析・勉強のために聴くのでは得られるものが全く違います。

「カジュアルに聴く」というのは、単純に「耳に入れる」ということです。

「プロフェッショナルに聴く」というのは、「仕組みを理解する」ということです。

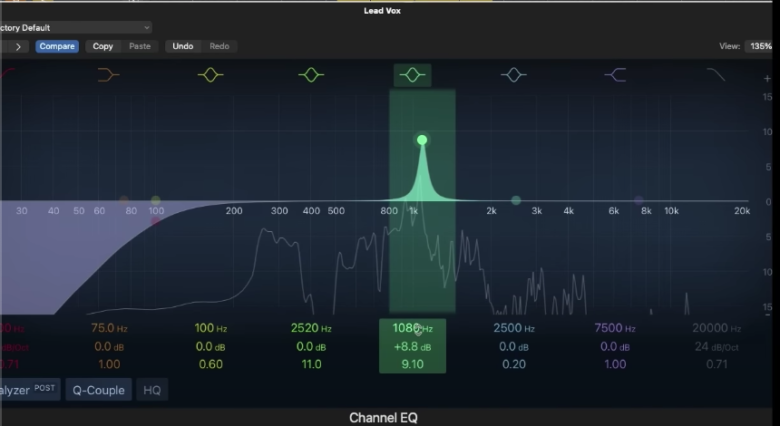

音楽を分析しながら聴くためには、コード進行やリズムなど音楽理論的にその曲がどのように作られているのか、どのようなミキシングツールやテクニックを使って広がりのある音にしているのか、そのようなことを自分なりに言語化したり、推測することが大切です。

また「曲の最初から最後までの流れがどうなっているのか」も重要なポイントなので、サビだけ聴くのではなく、最初から最後まで聴くことも大切です。

このような楽曲構成については、当サイトのnoteアカウントでご紹介している知識が非常に役立ちますので、ぜひ参考にしてください↓

プロは普段どう音楽を聴いているのか?についてはこちらの記事で解説しています↓

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもプロになる方法についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓