今回は「DTMで音を広げる7つの方法」をまとめました。

真ん中から聞こえる音を左右から聞こえるようにしたい

音を完全に左右に広げたいけど、音が変になる…

このようなお悩みを解決できる内容になっていますので、ぜひお試しください。

DTMで音を左右に広げる7つの方法

DTMで音を左右に広げる方法は、こちらの7つです。

音を左右に広げる7つの方法

- 左右から出る音に違いを出す

- ディレイを使う

- ステレオエンハンスプラグインを使う

- EQでMSモードやLRモードを使う

- パラレルディストーションを使う

- Send+空間系エフェクト+Panを使う

- ステレオにする必要がない音はモノラルにする

それでは一つずつ解説していきます。

音を左右に広げる方法1.左右から出る音に違いを出す

音を左右に広げる1つ目の方法は「左右から出る音に違いを出す」です。

右のスピーカーから出る音と、左のスピーカーから出る音に違いを出して、ステレオ感を出します。

音が広がって聞こえない理由とは?

そもそも、音が左右に広がって聞こえない理由…つまり音が真ん中からしか聞こえず「狭い」と感じてしまう理由は、右のスピーカーと左のスピーカーから聞こえる音にあまり違いがないからです。

左右のスピーカーから発する音の違いが少なければ少ないほど、音は真ん中から聞こえるようになります。

逆に言えば、左右から出る音に違いを出せば、音は左右に広がって聞こえるようになります。

つまり、完全にモノラルの音(真ん中からしか聞こえない音)は、左右のスピーカーから出る音が完全に一致している状態です。

たとえ2つの音をPanで音を左右に振っていたとしても、その2つの音が全く同じ音であれば、Panは意味をなさず、真ん中から聞こえるようになってしまいます。

左右から出る音に違いを出す方法

左右から出る音に違いを出す方法は、さまざまあります。

・ピッチを変える(数セント〜数十セントだけでも効果が出ます)

・音を出すタイミングを変える(数tick~数十tickだけでも効果が出ます)

・EQの設定を変える

・エフェクトをかける(ディストーションなど)

・ベースとなる波形(Wavetable)を変える(シンセの場合)

・DetuneやVoice数を変える(シンセの場合)

左右から出る音に違いを出す例

例えば、大人気シンセ「Serum」では、メインのオシレーターを2つ使うことができます(OSC AとOSC B)。

ベースとなる音の波形(Wavetable)は自由に選択できるのですが、これで全く同じ波形を選んでしまうよりは、上記画像のように両方別々にしてもよいでしょう。

また上記画像のように、Detuneのパラメーターをもう一つのオシレーターと変えたり、UNISON(Voice数)を増やしてみるのもよいでしょう。

使っている音によっては、Detuneをしすぎると音が不自然になってしまうこともあるので、ちょうどいい数値を探ってみましょう。

それでは、実際に音の違いを聞いてみましょう。

Detuneは、現在鳴らしている各Voiceのピッチをほんの少しずつズラすパラメーターです。

そのため、UNISON(Voice数)を上げてDetuneを少しズラすだけで、とても広がりのある音になります。

もしシンセの音を広げたい場合は、これからご紹介する「音を左右に広げる方法2~7」を実行する前に、このような設定ができないかどうかをはじめに確認することをおすすめします。

横に置く要素の「音色」はなるべく対称にする

2つの楽器のパンを左右に振るとき、それぞれの要素があまりにもかけ離れている音色だと、広がりがなくバランスが取れていないサウンドになりやすいです。

つまり、「真ん中と左右」では全く異なる音色でもいいのですが、「左と右」ではなるべく音色を似たようなものにするのがおすすめです。

例えばパンを右に振っているギターの音色はとても明るい音であるのに対し、左に振っているギターが暗い音色だと、左右のバランスが取れず不自然な音になってしまいます。

右側には広がりがあるのに、左側には全く広がりがないと感じてしまうかもしれません。

このように同じ種類の楽器でも、音色が大きく異なるとバランス悪く聞こえやすくなります。

逆に言えば、違う種類の楽器でもトーンが似ているとバランスが取りやすくなります。

例えば右には明るい音色のギター、左には明るい音色のキーボードを置くと、とてもバランスよく聞こえやすくなります。

横に置く要素の「リズム」はなるべく非対称にする

先ほどは「左右に置く要素のトーンをなるべく統一しよう」とお話しましたが、音に広がりを出すには「リズムは非対称にする」ということがとても大切です。

例えばバンド系の楽曲でエレキギターをダブリングするとき、左右それぞれで鳴らしているギターのフレーズが全く同じことがあります。

全く同じオーディオデータを使わず、複数テイク録音したものをパンで左右に振れば、ある程度の広がりを出すことができます。

しかし、これはどちらかと言うと「モノラルの音が大きくなった」という感じで「ステレオになった」という感じにはなりません。

もっと広がりを出したいのであれば、演奏するフレーズ(リズム)も変えるのがよいでしょう。

例えば右側のギターは4分音符を中心としたフレーズ、左側のギターは8分音符を中心としたフレーズにする、などが効果的です。

音を左右に広げる方法2.ディレイを使う

音を左右に広げる2つ目の方法は「ディレイを使う」です。

普通はやまびこを作るために使われるディレイですが、ここでは音を左右に広がったように聞かせるために使います。

ディレイを使うときは「ステレオディレイ(Stereo Delay)」もしくは「ピンポンディレイ(Ping Pong Delay)」のいずれかがおすすめです。

おすすめのピンポンディレイは、「Waves Gold」「Waves Platinum」などのバンドルに付属しているWaves社の「H-Delay」です。

(購入リンクは記事の最後にまとめて掲載しています)

ピンポンディレイを使うと、元の音(真ん中から聞こえる音)はそのままはっきり聞こえますが、ディレイ音だけ左右に広がっているので、元の音を変えずに(邪魔せずに)音を左右に広げることができます。

モノラルディレイだとステレオ効果がない

モノラルディレイだと、ディレイ音が真ん中から聞こえてしまうため、左右に広がりを出すことができません。

例えばディレイ音も含めてすべてモノラルにすると、このように全く広がりのない音になります。

音を左右に広げる方法3.ステレオエンハンスプラグインを使う

音を左右に広げる3つ目の方法は「ステレオエンハンスプラグインを使う」です。

その名前の通りステレオ感を強調するために使われるプラグインで、ワンタッチで一気に広がりを出すことができます。

広がりを出す原理はプラグインによって異なりますが、例えばハース効果(右から聞こえる音と左から聞こえる音のタイミングをズラす)を使ったプラグインもあれば、左右から聞こえる音のピッチをそれぞれ変更しているプラグインもあります。

つまり「音を左右に広げる方法1」でご紹介したことを、プラグインを使ってよりカンタンに実現することができるのです。

例えば、Brainworx社「bx_control V2」には「Stereo Width」というパラメーターがあり、こちらを上げるだけで左右に広がりを出すことができます。

このプラグインを使うと、このパラメーターを調整するだけでこれだけの効果を得られます。

ステレオエンハンスプラグインを使うときは、低音域はなるべくモノラルにし、中音域以上は音を広げることで、さらに広がりを加えやすくなります。

音を広げるためにステレオエンハンスプラグインを使うときの注意点

音を広げるためにステレオエンハンスプラグインを使うときの注意点は、やりすぎると音が変に崩れてしまう点です。

元の音のよさがなくなってしまったり、直感的に「なんか変だな」と思ってしまう音になってしまうことがあります。

このようなプラグインは使い方がカンタンで便利ですが、しっかり音を聞いて、ちょうどいい数値を探すことが大切です。

音を左右に広げる方法4.EQでMSモードやLRモードを使う

音を左右に広げる4つ目の方法は「EQでMSモードやLRモードを使う」です。

EQのMSモードやLRモードだけを使って、音に広がりを加えます。

MSモード:音を真ん中(Mid)と左右(Side)の2つに分けてEQをする

LRモード:音を左(Left)と右(Right)の2つに分けてEQをする

まずは、こちらのPadの音をお聞きください。

このままでも十分左右に広がっている感じがしますが、このように元からある程度左右に広がっている音は、EQだけでステレオ感をさらに強調することが可能です。

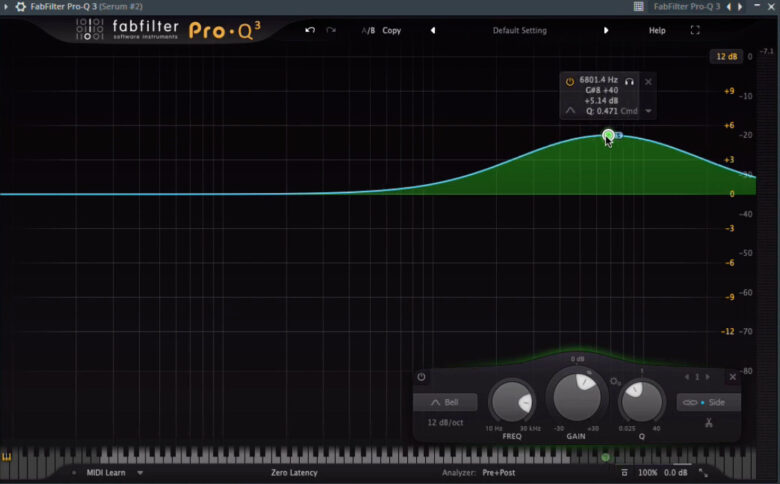

おすすめのEQは、画面が見やすくMSモード・LRモードがどちらも使えるFabfilter社の「Pro-Q4」です。

EQのLRモードを使って音に広がりを出す方法

まずは、EQのLRモードを使って音に広がりを出す方法をご紹介します。

例えば上記画像のように、右側から聞こえる音(R)と左側から聞こえる音(L)の設定を真逆にすると、左右で違う音を作ることができるため、左右に広がりが出ます。

R(右側から聞こえる音):中音域はブーストし、高音域は削る

L(右側から聞こえる音):中音域は削り、高音域はブーストする

実際に聞いてみると、EQだけで左右に広がりが出ていることがわかります。

どちらのチャンネル(LR)でどの音域をどれぐらいブーストするか・削るかで広がり方が大きく変わりますので、使っている音に合わせて調整してみましょう。

EQのMSモードを使って音に広がりを出す方法

次は、EQのMSモードを使って音に広がりを出す方法をご紹介します。

バンドをSideモードにした後、EQで広がりが一番出やすい音域をブーストします。

例えば上記画像のようにすると、左右(両脇)から聞こえる音の高音域だけブーストされるので、左右から高音域がよく聞こえるようになり、広がりが出たように聞こえます。

Sideの高音域だけブーストすると、このような広がり方になります。

LCRミキシングを意識しよう

LCRミキシングとは、音をL・C・R(左・真ん中・右)のどの位置に置きたいかを考えてミキシングをすることです。

例えば「パン(Pan)を右にどれだけ振って位置をズラすか」などを考えることなのですが、DTMではあまりにも当たり前のことだと思うかもしれません。

しかしここで大切なのは、あまり細かく位置を調整しようと思わないこと、リアルさを追求しようと思わないことです。

例えば2本のギターを左右に15°ズラすよりも、パンを左右90°全開に振った方が自然に聞こえることがあります。

音を左右に広げる方法5.パラレルディストーションを使う

音を左右に広げる5つ目の方法は「パラレルディストーションを使う」です。

ここで言う「パラレル」は「Sendトラックを使うこと」で、エフェクトをかけていない元の音と、エフェクトをかけたの加工後の音を混ぜることを指します。

ディストーション(サチュレーション)を加えるとランダムに倍音を増やすことができるため、左右のチャンネルの音にそれぞれ違いを出すことができ、音に広がりが出ます。

これをSendを使って行うことで、元の音はそのままで、広がりを出すための音(ディストーションをかけた音)だけを増やすことができます。

パラレルディストーションの手順

- Sendトラックを作る

- Sendトラックにディストーションプラグインを追加する

- 広がりを出したいトラックの音をSendに送り、Send量を調整する

上記の例ではsoundtoys社「DECAPITATOR」を使っていますが、もちろん、DAW付属のプラグインでもOKです。

SendでChorusやFlangerを足して広がりを出してもOK

「Sendトラックにエフェクトプラグインを追加する」という方法は、ディストーション以外の場合も役立ちます。

例えばSendにChorusやFlangerを追加すると、このようなサウンドにすることができます。

「ディストーションプラグインの後にChorus・Flangerを加える」でもよいですし、各プラグインだけを指した個別のSendを作って、それぞれのSend量を調整するのでもOKです。

音を左右に広げる方法6.Send+空間系エフェクト+Panを使う

音を左右に広げる6つ目の方法は「Send+空間系エフェクト+Panを使う」です。

SendトラックのPanを振り、そこにリバーブやディレイなどの空間系エフェクトを加えることで、とても広がりのあるサウンドを作ることができます。

Send+空間系エフェクト+Panを使う手順

- Sendトラックを2つ作る

- それぞれのトラックのPanを左右に振る(片方をL、もう片方をRへ)

- それぞれのトラックに、リバーブ(ディレイ)を追加する

- 両方のリバーブ(ディレイ)の設定を少しだけ変える

- 広がりを出したい音を両方のSendトラックに送り、Send量を調整する

この方法のポイントは、少しだけ設定が異なるリバーブやディレイを使うという点です。

全く同じ設定だと、前述の通り真ん中から聞こえてしまいますが、左右で音を変えると音に広がりを出すことができます。

例えばリバーブを使う場合、Sizeやローカット・ハイカット、Pre Delayなどのパラメーターを少しずつ変えます。

あまりにも違いが大きすぎると、同じ空間で鳴っているような自然なリバーブ・ディレイになりませんので「少しだけズラす」程度がよいでしょう。

音を左右に広げる方法7.ステレオにする必要がない音はモノラルにする

音を左右に広げる方法7つ目は「ステレオにする必要がない音はモノラルにする」です。

言い換えると「モノラルでいい音はモノラルにしておく」ということになります。

例えばシンセサイザーでは、左右に広げようと思っていろいろやってみてもあまり広がりを感じられない音があります。

むしろ、無理にステレオにしようとすると音が変になるので、モノラルのままの方がいい音もあります。

無理に音を広げようとしたり右端・左端に置こうとせず、その音にとってベストな音色で、ベストなポジションに配置することが大切です。

音を左右に広げたらモノラルでもチェックしよう

音を左右に広げたらモノラルでもチェックすることが大切です。

モノラルで再生すると、左右にある音もすべて真ん中から再生されるようになるので、位相の打ち消しなどが発生し、自分が思っているように聞こえないことがあります。

そのため、音を左右に広げたいと思っているときこそ、楽曲をモノラルでもチェックする必要があります。

すべてのリスナーがステレオ環境で聴いているとは限らない

日常生活で音楽を聴くとき、スピーカーやイヤホンを正しい位置に置いて聴くリスナーもいますが、中にはお店で正しい位置に置かれていないスピーカーから流れてきたから曲を聴く人や、スマホやパソコンの内蔵スピーカーから出た音を聴く人もいます。

つまり、みなさんの音楽はモノラルの状態で聴かれることもあるのです。

そのため「左右に音が広がっているかどうか」だけではなく「モノラルで聞いても自分の曲がきちんと聞こえているかどうか」を確認することが必要です。

音を左右に広げることばかりを考えてると、自分の楽曲が理想的でない状態で聞こえてしまう可能性があります。

モノラルでチェックする方法

AuratoneのMix Cubeなど、モノラルで再生することに特化しているスピーカーを使う

DAWのプラグインを使う

GainプラグインなどにMono機能が付属していることがあります

オーディオインターフェースのMONO機能を使う

UAD社「Apollo Twin X」のように、ボタン1つでモノラルとステレオを切り替えられる製品もあります

おすすめのステレオワイドニングプラグイン

最後に、音を左右に広げたいときに使えるおすすめのプラグインをご紹介します。

Fabfilter社「Pro-Q4」

soundtoys社「DECAPITATOR」

パラレルディストーションにおすすめです。

Brainworx社「bx_control V2」

MS処理におすすめです。

Infected Mushroom社「WIDER」(無料プラグイン)

無料でダウンロードできます。

Soundtoys社「MicroShift」

ビリーアイリッシュの兄で音楽プロデューサーのフィニアス氏は、このプラグインを使ってベースの音を左右に広げていると公言しています。

Cableguys社「ShaperBox」

このプラグインバンドルの中に入っている「Width」の機能で、音を簡単に左右に広げることができます。

バンドルに入っている他の機能も非常に使えるので、エフェクト系がまとめて欲しい方におすすめです。

Waves社「H-Delay」

Waves製品は1つ1つ購入するよりも、バンドルで購入した方が圧倒的にお得です。

以下のバンドルは、いずれも「H-Delay」が同梱されています。

Waves Gold

Waves Platinum

Waves Diamond

DTMで音を左右に広げる7つの方法まとめ

今回は、DTMで音を左右に広げる7つの方法をご紹介しました。

音を左右に広げる7つの方法

- 左右から出る音に違いを出す

- ディレイを使う

- ステレオエンハンスプラグインを使う

- EQでMSモードやLRモードを使う

- パラレルディストーションを使う

- Send+空間系エフェクト+Panを使う

- ステレオにする必要がない音はモノラルにする

どれも今すぐ使えるテクニックですので、ぜひお試しください。

当サイトでは他にも音に広がりを出すための方法やミックスのコツを多数ご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓