「ビットレート」「サンプルレート」って何?

DTMのプロジェクトファイルの設定とかオーディオインターフェースのスペック欄に書いてるけど、意味がよくわからない…

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

プロドラマー・エンジニア・プロデューサーのEd Thorneが解説する「ビットレート・サンプルレートとは?」をまとめました。

これがわかると、適切なフォーマットで音源を書き出せるようになったり、今後買う機材の基準もわかるようになります。

ビット深度(bit-deapth)とは?

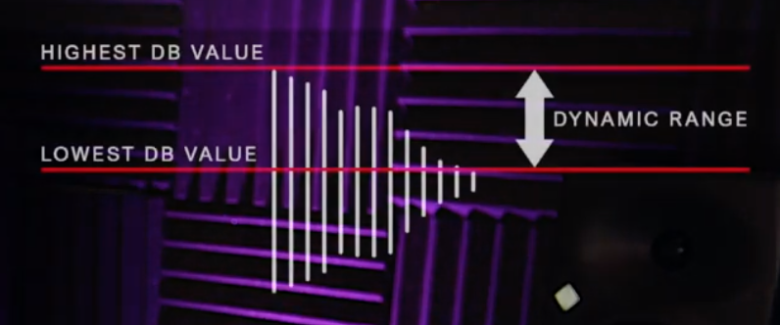

ビット深度とは、音のダイナミクス(抑揚)を処理できる範囲のことを指します。

画像:動画より

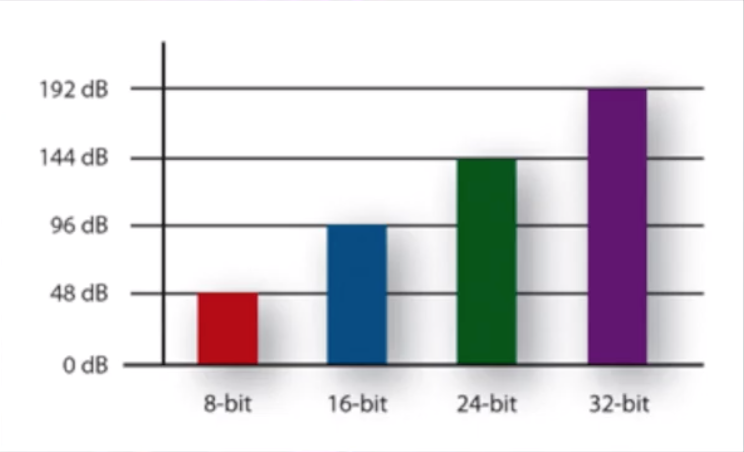

たとえばビット深度が「16bit」なら、無音の状態から最大96dBの範囲を再現・処理できます。

96dBは、ライブ会場で観客が盛り上がっている時ぐらいの音量です。

対してビット深度が「24bit」だと、144dB分のダイナミクスを再現・処理できます。

144dBは、ジェット機ぐらいの音量です。

画像:動画より

ストリーミング時代におけるダイナミクス

少し前までは、今のYouTubeやSpotifyなどのストリーミングサービスのようにラウドネスに制限がありませんでした。

音が大きく聞こえればそれだけ音楽自体がよく聞こえますから、プロデューサーたちは常に「どの音楽よりも大きく・ビッグに聞かせたい」という思いで曲を作っていました。

今は音楽が聞ける多くのプラットフォームでラウドネス制限がありますので、「大きい音が再現できる音楽であればあるほどいい」という考えは変わり、時代も変化しています。

そのため、今の時代では16bitでも24bitでも、そこまで大きな差が出てくるわけではないかもしれません。

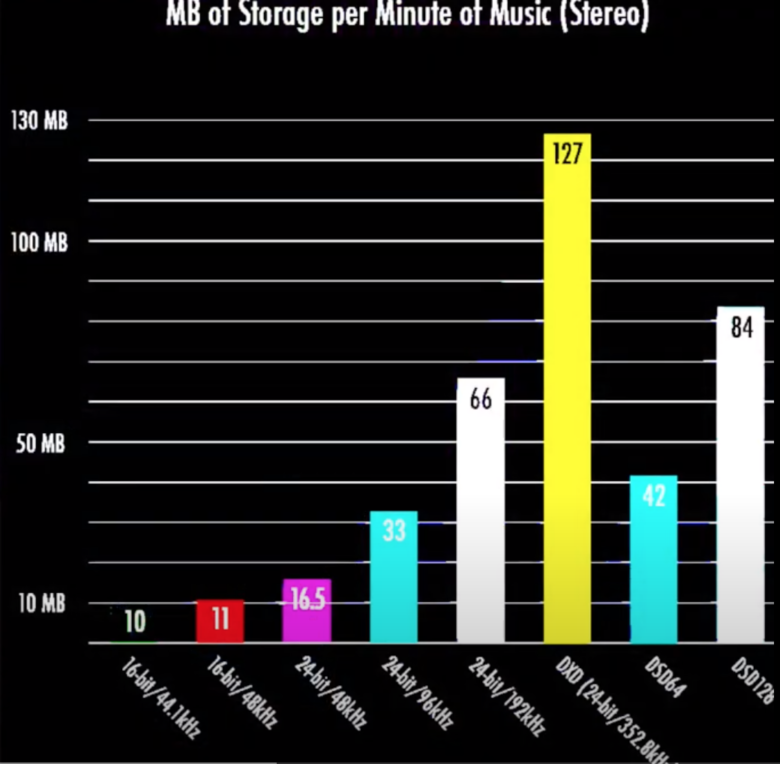

ビット深度が高いとデータ量も増える

画像:動画より

ビット深度が高いと、データの容量が増えます。

大量にレコーディングする時などは、こちらについて少し考慮しておく方がいいかもしれません。

サンプルレート(Sample Rate)とは?

次は、サンプルレートについて解説していきます。

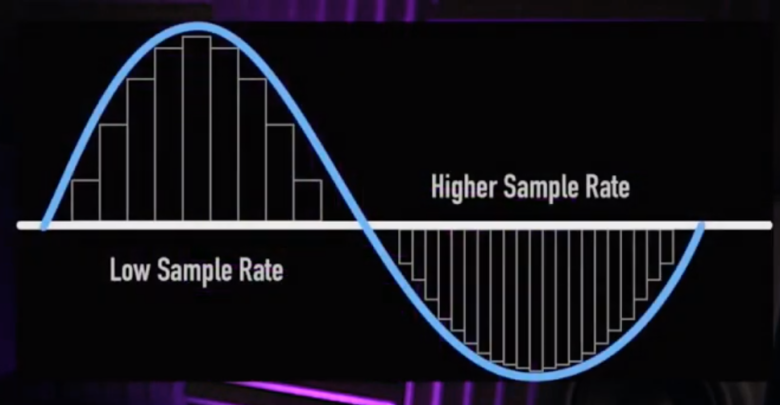

画像:動画より

サンプルレートとはオーディオにおける「解像度」のようなものです。

サンプルレートが高ければ高いほど、1秒あたりのサンプルが多い=より高いクオリティで聞けるようになります。

その音の周波数の2倍のサンプルレートが必要

ここで一つ覚えておいて欲しいのが、その周波数の音を聞くには、その2倍のサンプルレートが必要になるということです。

たとえば1000hz(1kHz)の音を正確に綺麗に聞きたいのであれば、サンプルレートは最低限2000hz(2kHz)はないといけません。

サンプルレートが聞きたい音の2倍の数値に満たないと「エイリアス」が発生し、音が割れたり雑音が入ったりするなど、正確に音を処理できなくなります。

ナイキスト周波数

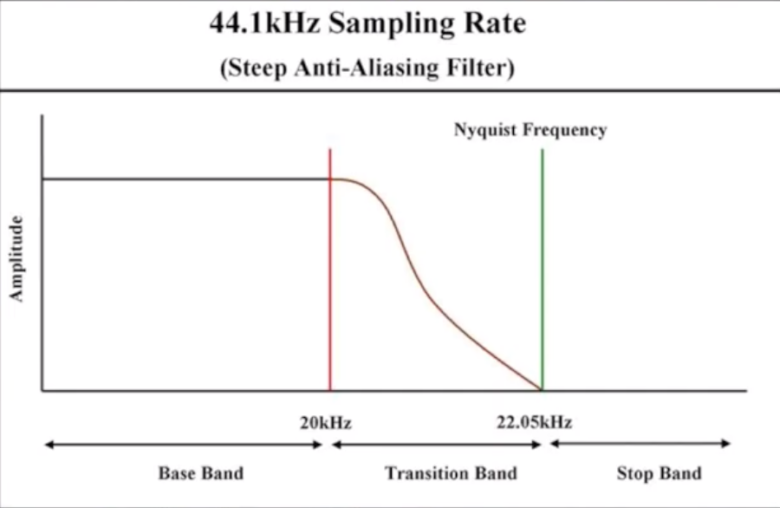

ちなみに少し専門的な言葉を使うと、「ナイキスト周波数(Nyquist Frequency)」を超えないようにするということにもなります。

ナイキスト周波数とは、対応しているサンプルレートのちょうど半分にあたる周波数を指します。

たとえばサンプリングレートが44.1kHzの場合、ナイキスト周波数は22.05kHzになります。

この22.05kHzを超える高い音を扱おうとすると、先ほどの「エイリアス」が発生し、正しく音を再現することができなくなります。

人間が認識できる音域は20kHzなので40kHzのサンプルレートがあればOK

人間の耳で認識できる最高音は20kHzと言われていますから、20kHzの音を聞くためには最低限40kHzのサンプルレートがあればいいわけです。

あとはエイリアスの発生を防ぐために、ナイキスト周波数に到達するまでの間(Transition Band)アンチ・エイリアスフィルターをかけます。

44.1kHzの場合は2050サンプルx2必要になります。

画像:動画より

言い換えると、人間の耳に聞こえる限界の音(20kHz)を最低限聞こえるようにするためには、44.1kHzのサンプルレートがあればOKです。

サンプルレートは高ければいい?(96kHz、192kHz)

最近では、96kHzや192kHzなど、高いサンプルレートで設定されている場合もあります。

しかし、残念ながらここまで高いサンプルレートであっても、違いを聞き取ることは難しいです。

画像:動画より

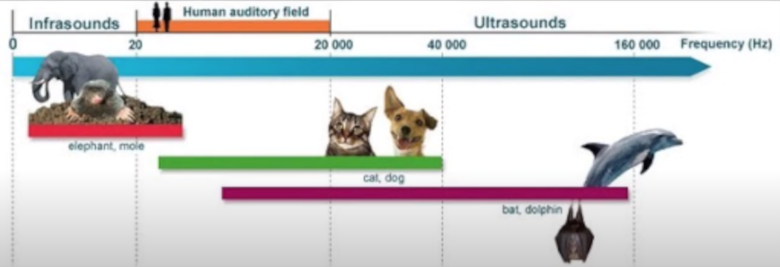

上の画像のように、人間以外の動物は20kHzより高い周波数の音を聞き取ることができます。

ただし人間の耳には全く聞こえない領域になりますので、僕ら人間は気にしなくてもいいレベルです。

ちなみに多くのオーディオインターフェースでは、192kHzまでカバーしています。

サンプルレートに関する論争

実は1970年代、サンプルレートに関して多くのメディア媒体は論争を繰り広げていました。

当時は、ラジオやテレビ、映像作品などで使われるオーディオは48kHzがスタンダード。

しかし放送局ではあえて互換性をなくすことで(or 変換しにくくすることで)、消費者(視聴者)にデータをコピーされるのを防ごうと、44.1kHzを基準とすることに決めました。

データを44.8kHzから44.1kHzにするのは難しいので、一般視聴者が家で使うデバイスに利用するサンプルレートに変換するのを防いだわけですね。

ちなみに、ビットレート・サンプルレートの視点でも解説している「プロ仕様vs最安オーディオインターフェース比較」の記事はこちらにまとめています。

この記事を読んだ方はスムーズに読めますので、ぜひこちらもご覧ください!