今回は、音楽で使うスピーカーに付いている「謎の穴」について解説します。

いろいろなスピーカーを見てみると、前面下側に細長く穴が空いていたり、側面に丸い穴が空いてあったり、中には背面に穴が空いていることがあります。

例えばこちらの2つのスピーカーは、正面下に横長の穴が空いています。

こちらのスピーカーは、背面に丸い穴が空いています。

こちらのスピーカーは、側面に四角い穴が空いています。

この謎の穴は、いったいどのような役割があるのでしょうか?

スピーカーに付いている謎の穴の正体は「ポート」

スピーカーに付いている謎の穴はポート(Port)と呼ばれ、低音をより大きな音量で適切に出すためのパーツです。

例えばサブウーファーなど低音域専用のスピーカーなどには、側面や背面に大きくついていることがあります。

中音域〜高音域が出るスピーカーでも、前面に横に細長くポートがついていることがあります。

スピーカーに付いている穴(ポート)はふさいでいいの?

ポートはスピーカーの前面にある丸いパーツ(ドライバーやツイーター)と違い、完全な空洞に見えるのでふさいでもいいのかと思ってしまいがちですが…

低音を出すためのパーツなので、自分で勝手にふさいではいけません!

製品によっては、完全な空洞ではなく元からふさいで開発されていることがあります。

しかし、これはあくまでもメーカー側が緻密な計算をもとにふさいでいるので、個人で勝手にふさぐことはおすすめしません。

例えば上記画像の白いスピーカーは、ラジエーターでポートがふさがれています。

ちなみにこれは完全にふさいでいるのではなく、低音がしっかり安定して響くように設計され、少しだけ間を空けてふさがれています。

多くのスピーカーは、ポートがスピーカーの背面側に付いています。

そもそもスピーカーのしくみとは?

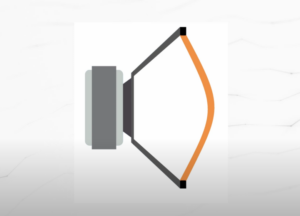

そもそもスピーカーは、コーンと呼ばれる部分が前後に大きく動いて空気を振動させています。

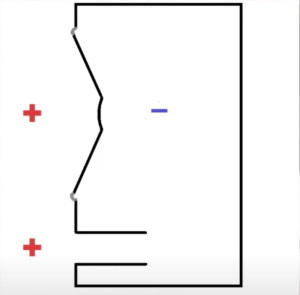

上記画像が、通常のコーンの状態です。

これが、上記画像のように前に動いたり後ろに動いたりしています。

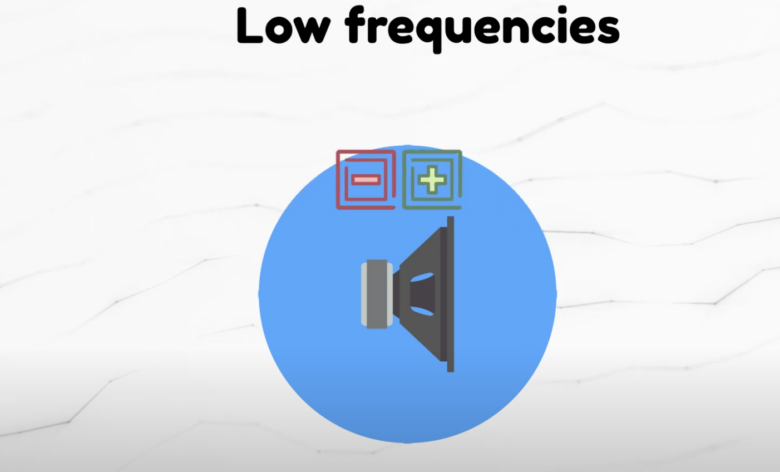

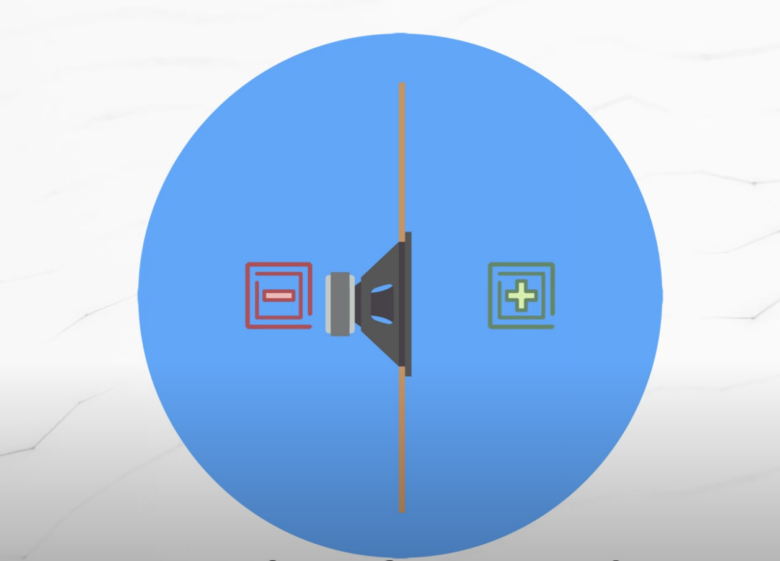

前に動くと、スピーカーのコーンが前側に動くとプラスのエネルギーが、後ろ側にマイナスのエネルギーが発生します。

逆にスピーカーの膜が前に動くと、スピーカーの前側にマイナスのエネルギーが、後ろ側にプラスのエネルギーが発生します。

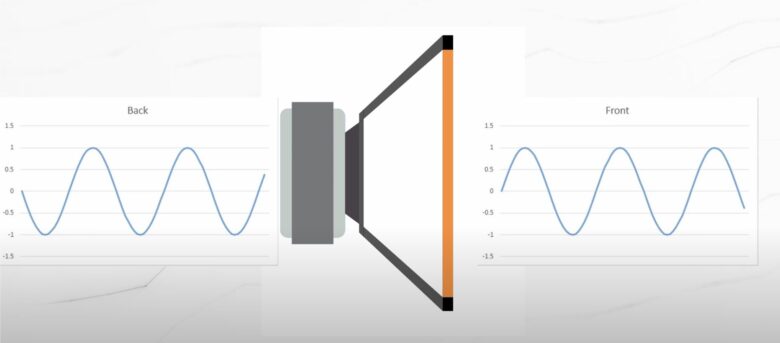

コーンは前後に揺れるので、音は前方にも後方にも鳴ります。

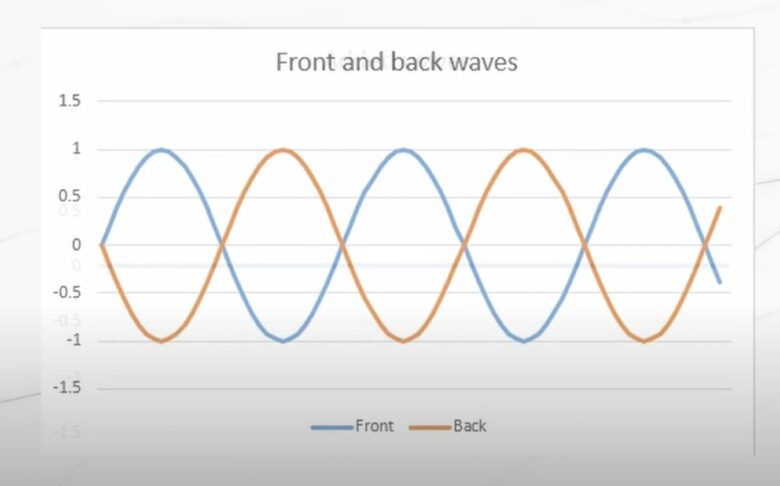

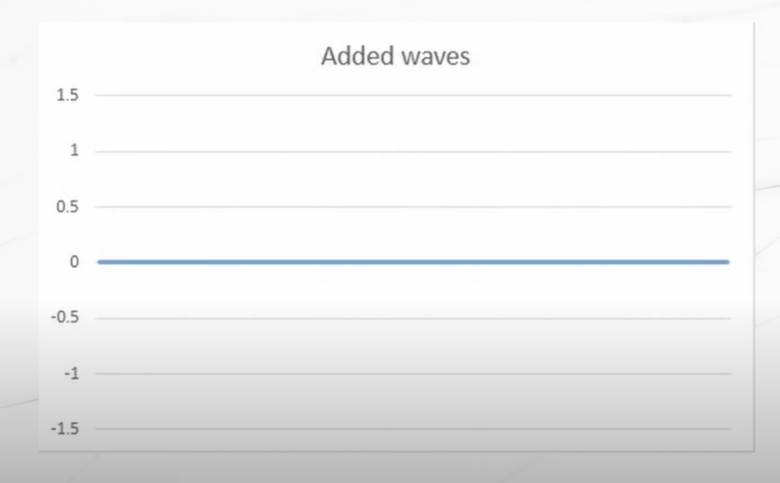

これを波形で見てみると、前方で鳴っている音の波形をそっくりそのまま逆にした音の波形が、後方に向かって鳴っています。

形はとても似ていますが、プラスになるタイミングとマイナスになるタイミングが綺麗に真逆になっていることがわかります。

プラスになるタイミングやマイナスになるタイミングなど、音の波形のことを「位相」と言います。

この位相が真逆の音を組み合わせると、プラスマイナスゼロ…つまり、無音になってしまいます。

音における「周波数」と「波長」とは?

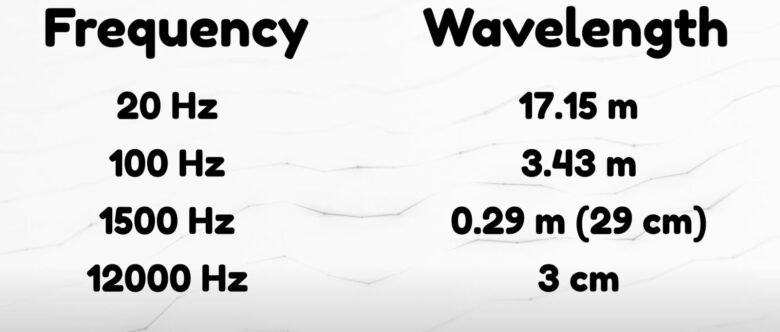

音楽はさまざまな音域=周波数の音で作られています。

低音域のベース、中音域のギターやボーカル、高音域のシンバルなどです。

これらのさまざまな周波数の音は、それぞれ「波長」があります。

文字通り、波に長さがあり、何メートルで音が一周するか(波形にしたとき、音が行って帰ってくるか)を示します。

例えばとても低い20Hzの音は、波長が17.15mあります。

そのため、波形を描くととてもゆるやかで大きな山に見えます。

対して12000Hz(12kHz)の音は、波長が3cmしかありません。

そのため、波形を描くと細かい山が無数にあるように見えます。

周波数と波長はポートとどう関係している?

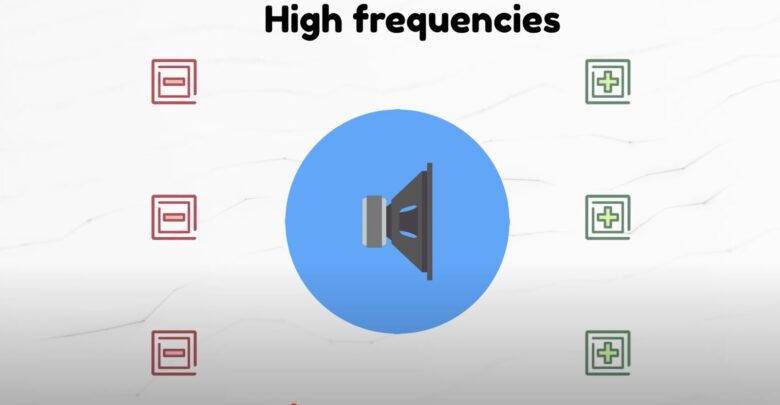

高い音は波長が3cmしかないので、他の音と接触する心配が少ないです。

しかし低い音は部屋の奥まで伸びていきますので、低音域同士でぶつかってしまう可能性があります。

さらに前述の通り、前から出た音と後ろから出た音は位相が逆になっているので、音が重なってしまうと無音になってしまいます(位相の打ち消し問題)。

つまり、中音域以上はしっかり聞こえても、なぜか低音域だけ聞こえない、ということが起こり得ます。

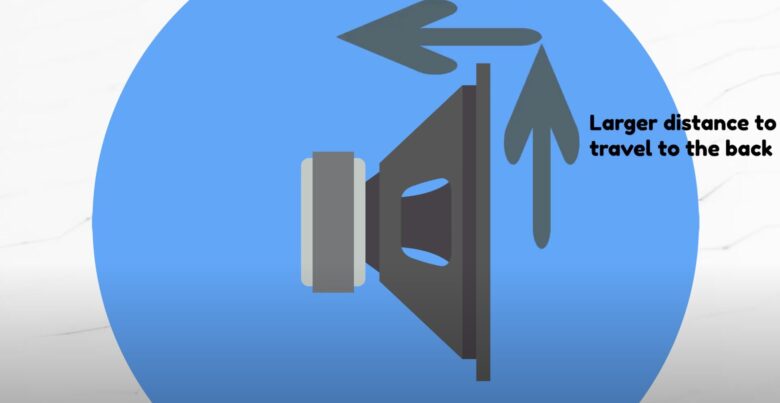

そのため、大きなスピーカーではコーンを大きくして低音域の移動距離を長くしています。

低音域を少しでもタイミングをズラせば、逆位相で位相の打ち消しが起きてしまうのを防ぐことができるからです。

これは波長の短い周波数ではできませんが、低音域は波長が長いので、多少移動距離が長くなっても音は消えません。

とは言え、低音域のためにとても大きなスピーカー(スピーカーの箱、エンクロージャー)を用意するのも大変です。

とても机に置けるようなサイズではなくなり、扱いづらくなるでしょう。

例えば20Hzから20kHzまでの間で位相の打ち消しをなくそうとすると、17x17mのパネルが必要になります。

自宅どころか、音楽スタジオに置くのさえ億劫になるレベルの大きさです。

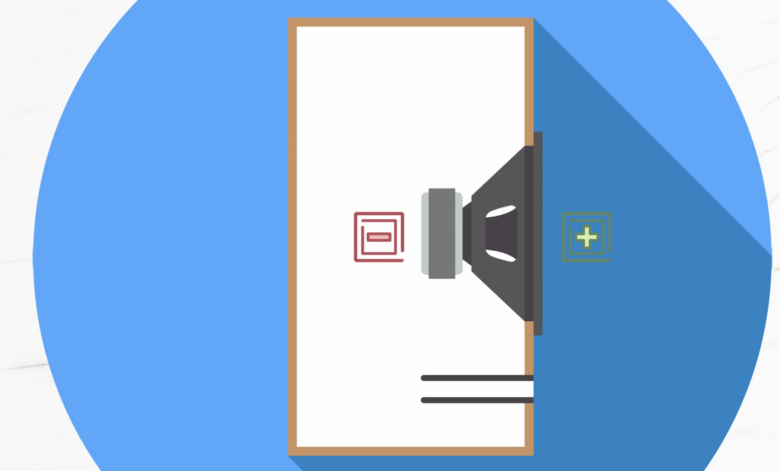

そこで考えられたのが、「シールボックス」です。

コーンをむき出しで置いて使うのではなく、箱に入れて音を鳴らすしくみです。

こうすると、中音域以上は前に向かって鳴るようになります。

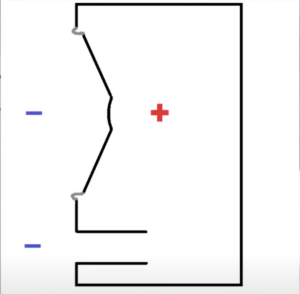

ここで、スピーカーの箱の右側に穴を付けてみましょう。

そして、この穴にはレゾネーターを付けます。

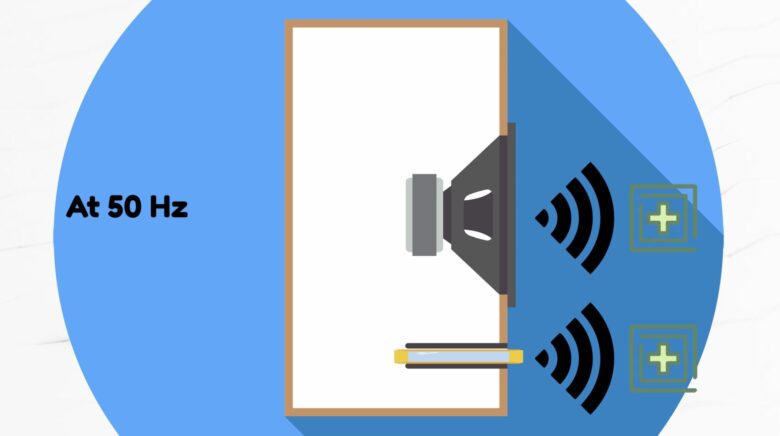

たとえば、このレゾネーターの周波数が50Hzだったとしましょう。

スピーカーから出る音が50Hzだった場合は、上記画像のようにコーンとレゾネーターのどちらからも50Hzの音が出ます。

つまり、スピーカーが2つあるような状態になります。

さらに、音のエネルギーの方向(±)も同じですので、打ち消しの心配もありません。

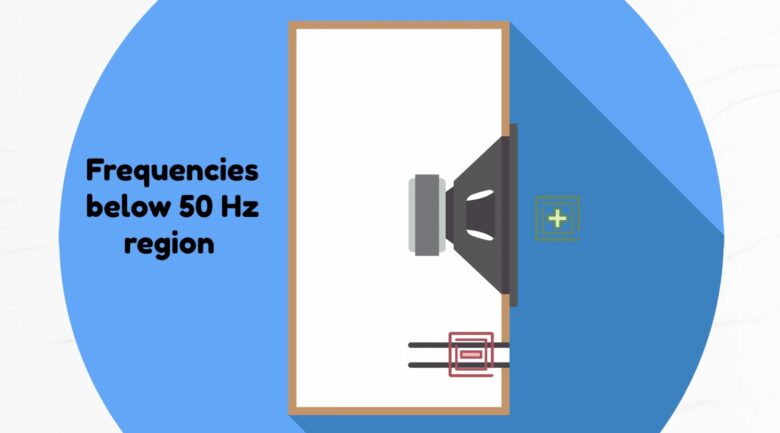

ちなみにこの例の場合は、レゾネーター用の穴(マス、Mass)は50Hz以下の音は穴を通らないようになっており、50Hz以下の音だけが穴を通って音が前方に鳴るようになっています。

しかし、もともと箱の中で鳴っていたマイナスのエネルギーも穴を通ってしまうことになるので、そうすると位相の打ち消しが発生してしまいやすくなります。

そのため、スピーカーのスペックに書いてある「フリークエンシーレスポンス」は、低音域が芳しくないことが多いです。

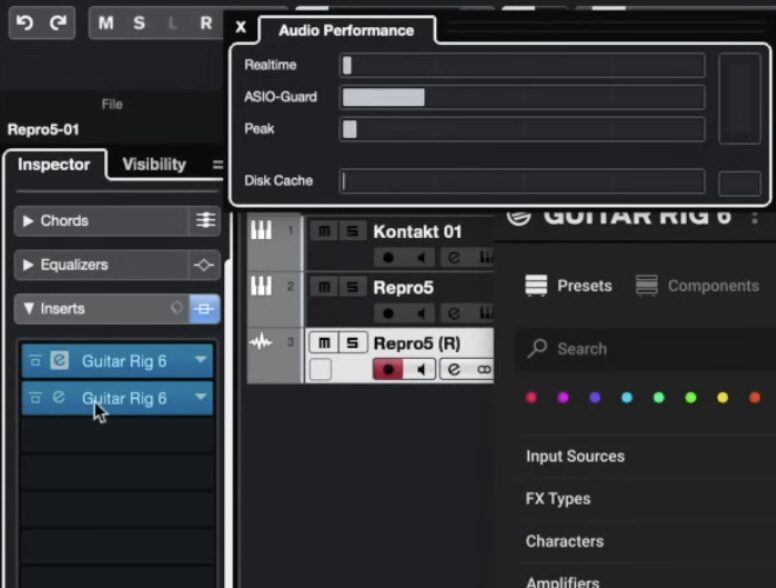

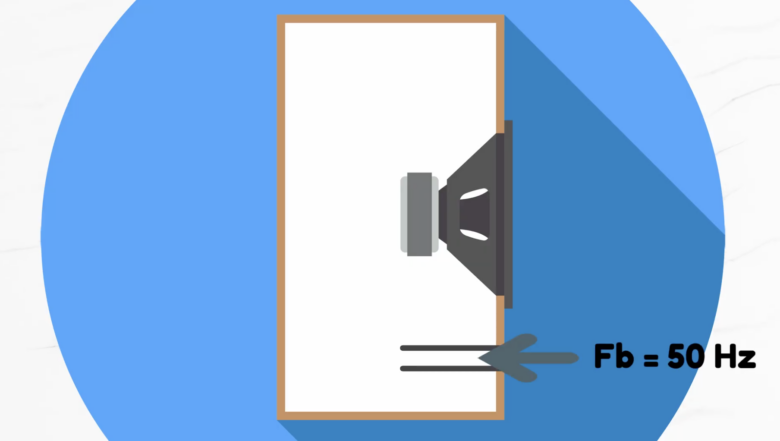

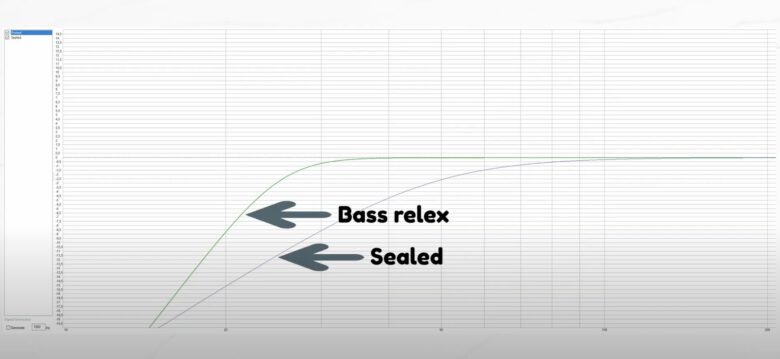

「Bass Reflex」のカーブ(緑)は、スピーカーの箱にポートを設けている場合の数字です。

ある周波数帯域から一気に数字が落ちていますが、これは前述のポート(レゾネーター)の周波数帯域によって対応できる周波数がきっぱり分かれるためです。

「Sealed」はポートを設けずに箱だけ用意してあるタイプで、こちらはゆるやかに下がっています。

ゆるやかなカーブではありますが、ポートを設けていないため、「Bass Reflex」よりも低音がかなり出にくくなっていることがわかります。

ポートの大きさも、大きいほど低音が出やすい

ちなみにポート直径と長さも、対応させたい周波数によって必要な大きさが変わります。

ポートの直径が大きいほど高い音に対応でき、ポートの長さが大きいほど低い音に対応できます。

理想は「スピーカーの直径と同じポートの大きさであること」なのですが、これは現実的とは言えません。

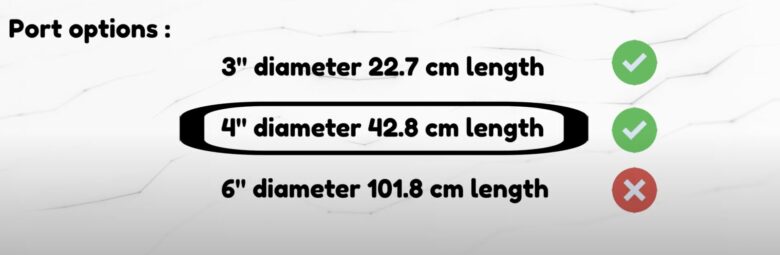

例えば「12インチのサブウーファー」「75リットルの大きさの箱」「最低25Hzに対応」の場合、ポートは以下3つの選択肢が考えられます。

https://youtu.be/nLMDDlTyeLs?si=X9LoJDOid_h7N0HX

・直径3インチで22.7cmのポート

・直径4インチで42.8cmのポート

・直径6インチで101.8cmのポート

一番下の「直径6インチで101.8cmのポート」は、もう机の上に置くことすら難しいレベルですので、現実的には「直径4インチで42.8cmのポート」が限界でしょう。

ポートからはノイズも出る

ちなみにポートは、ノイズを発生させる原因にもなります。

ポートが大きければ大きいほど、グシャグシャとしたノイズが出やすくなります。

ポートが低音域の位相の打ち消しを防ぐしくみ

例えば、こちらのゴムバンドとビー玉の入ったケースをご覧ください。

ビー玉がたくさん入ったケースと、ゴムバンドをつなげています。

ゴムバンド:コーン(前後にたくさん動く)

ビー玉が入ったケース:ポートの中

周波数が高い音は細かく速く動き、周波数が低い音はゆっくり遅く動きます。

それでは、これをこのゴムバンドとビー玉の入ったケースで実演してみましょう。

ゴムバンドを早く動かしたとき(周波数が高い音のとき)は、ビー玉の入ったケースはあまり動きませんでした。

つまり、ポートの中の空気はそこまで大きく動かないのです。

それでは、周波数が低い音を想定して、ゴムバンドをゆっくり大きく動かすとどうなるでしょうか?

ゴムバンドをゆっくり動かすと、ビー玉が入ったケースは大きく動きました。

さらに、ゴムバンドを持った手を下に動かすほどケースとの距離が近くなり、上に動かすほどケースとの距離が大きく離れました。

つまり、スピーカーで低音が鳴っているときはスピーカーの中の空気が大きく圧縮され、中〜高音が鳴っているときはあまり圧縮されていないのです。

コーンが大きく動けばポート内の空気も大きく動き、小さく動けばポート内の空気も小さく動きます。

つまり、コーンとポートで同じ圧力の空気を同時に生み出しています。

さらに、ポートはコーンから出た音と位相が合うように調整されていますので、位相の打ち消しの心配もありません。

低音は位相の打ち消しが発生しやすい周波数帯域ですが、ポートのおかげでこれが防げています。

音が低すぎるとどうなる?

ここで、ポートから出る音の周波数が、設定している周波数よりも低いときの状態を再現してみます。

手が中心から大きく上に逸れたときは、ビー玉が入ったケースも一緒に上に上がってきました。

逆に手が中心から大きく下に動いたときは、ビー玉が入ったケースも一緒に下がってきました。

一緒に持ち上がったり、一緒に下に下がるような動きになりました。

※先ほどは逆で、手が上に上がるとケースが下に下がり、手が下に下がるとケースが上に上がってきました

つまりこれは、位相の打ち消しが起こってしまっている状態です。

この現象がどうしても起こってしまうので、ポートが適切に出せる周波数帯域は決まっており、それを下回ると位相の打ち消しが発生して聞こえにくくなります。

ポートがあるスピーカーは、ある一定の周波数までは対応できますが、それ以下になると適切に音が出しにくくなります。

しかし、一般人が使うスピーカーやイヤホンは40Hz以下の低音がそもそも出せない(聞こえない)構造になっていることが多いです。

音楽のプロでない限り、ここレベルの低音を意識することは少ないでしょう。

以上が「スピーカーにある謎の穴の役割」の解説でした。

当サイトでは他にもスピーカーの使い方・設置方法についてまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻