今回は、The Joy of Vinyl Recordsが解説する「レコードの保管の仕方でよくある間違い」をまとめました。

ターンテーブルを使って再生するレコード盤ですが、非常にデリケートなため正しく保管しないとレコード盤を傷つけてしまいます。

この記事では、よくある「間違ったレコード盤の保管の仕方」を4つご紹介します。

間違ったレコードの保管方法1.横に寝かせて置く

間違ったレコードの保管方法1つ目は「横に寝かせて置く」です。

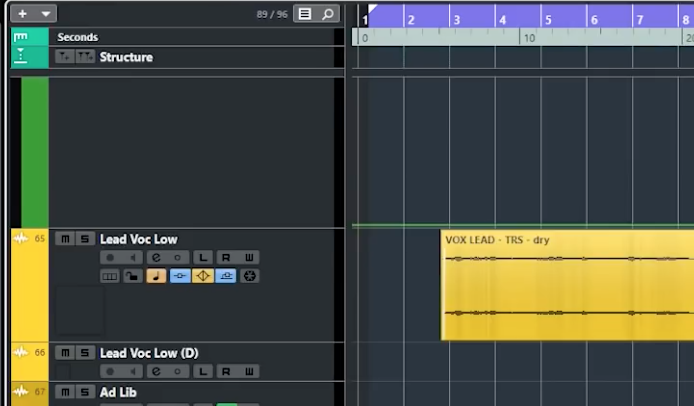

レコード盤は、下の画像のように縦に立てて置きましょう。

こちらの記事でも解説していますが、レコード盤は非常にデリケートなので、レコード盤に刻まれている細かい溝に傷がついてしまうと正しく再生されなくなったり、音質が劣化してしまいます。

レコード盤はおよそ120g~200gなので、例えば横に寝かせて10枚積み重ねてしまうと1~2kgの重量がレコード盤にかかってしまうことになります。

※一番上に載せているレコードは大丈夫かもしれませんが、下に置いているレコードは確実にダメージを食らうでしょう

レコード盤は紙製のスリーブに入っているのでつい本と同じように扱ってしまうかもしれませんが、レコード盤は非常に細かい溝が刻まれたプラスチックの薄い円盤ですので、絶対に横に置いて重ねないようにしましょう。

レコード盤は寄りかけて置くのもNG

レコード盤に圧・重さがかかること自体がNGなので、上記画像のようにお互いに寄りかかるようにして立てかけて置くのもNGです。

どうしても倒れてしまう場合は、ブックスタンドなどを使って床に対して垂直になるようにしましょう。

間違ったレコードの保管方法2.頑丈でない場所に置く

間違ったレコードの保管方法2つ目は「頑丈でない場所に置く」です。

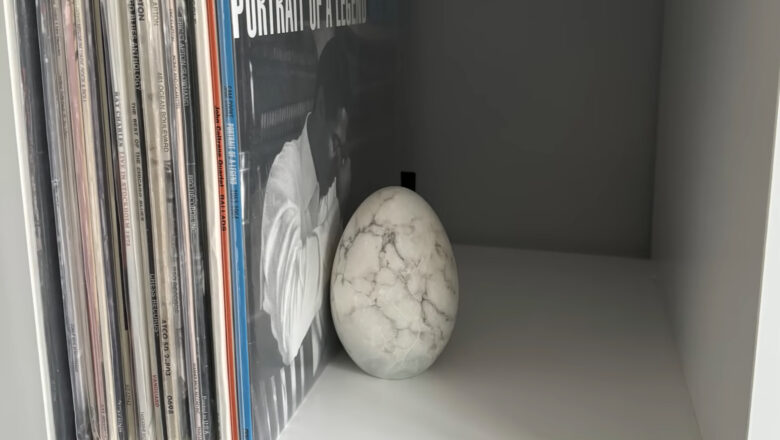

レコード盤1枚は非常に薄く約120g~200gですが、たくさんあればかなりの重量になります。

なんとなく「薄いし軽いから」と思って安易に収納していると、チープな本棚や収納ボックスであれば壊れてしまうかもしれません。

まれに「本棚に大量の本を収納していたら床がへこんだ」という人がいますが、それと同じこともレコード盤で起こり得ます。

たくさん収納すればそれだけ重量があることを心に留めて、収納しましょう。

間違ったレコードの保管方法3.高温多湿の場所に置く

間違ったレコードの保管方法3つ目は「高温多湿の場所に置く」です。

レコード盤は塩化ビニルでできていますが、非常に高温多湿に弱い素材です。

またレコード盤を入れるスリーブも紙製なので、湿気を吸ってしまい、それがレコード盤に影響してしまうこともあります。

これらの理由から、直射日光が当たる場所もNGです。

そのため「日が当たらず乾いた涼しいところ」に保管するのがベストです。

間違ったレコードの保管方法4.詰めすぎ

間違ったレコードの保管方法4つ目は「詰めすぎ」です。

前述で「レコード盤はブックスタンドを使うなどして縦に置きましょう」と話しましたが、ブックスタンドを使うときにレコード盤をギューッっと壁に押し付けるような行為もNGです。

レコードを壁に詰めるようにキチキチに置いてしまうと、まずその時点でレコード盤に圧がかかってしまうほか、レコード盤を出し入れする時も圧がかかってしまいます。

まっすぐ縦に置くことができれば十分ですので、あまり詰めて置かないようにしましょう。

よくある「間違ったレコード盤の保管の仕方4つ」まとめ

以上が「よくある間違ったレコード盤の保管の仕方4つ」でした。

間違ったレコード盤の保管の仕方

- 横に寝かせて置く

- 頑丈でない場所に置く

- 高温多湿の場所に置く

- 詰めすぎ

当サイトでは他にもレコード盤・ターンテーブルに関する記事をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓