今回は、Underdog Electronic Music SchoolのOscarによる「リミッターを使ったダイナミクスレンジの調整方法」をまとめました。

前回の「ピークとRMSの違い」をおさらいしながら、以下のワードについて図を使って解説をし、最後は「上手なリミッターを使ったミックス・マスタリングの仕方」を解説していきます。

・コンプレッション(Compression)とは?

・エクスパンション(Expansion)とは?

・アップワードコンプレッション(Upward Compression)とは?

・ダウンワードコンプレッション(Downward Compression)とは?

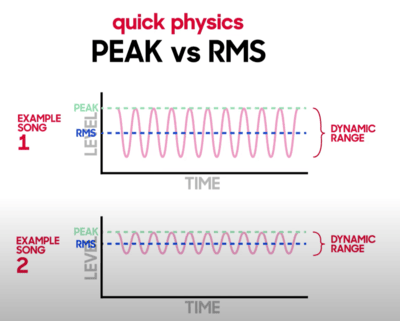

おさらい:「ピーク」「RMS」「ダイナミクスレンジ」とは?

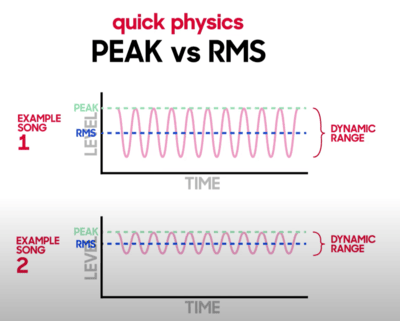

まず、リミッターを使うにあたって重要な「ピーク(Peak)」「RMS」「ダイナミクスレンジ」についておさらいしましょう。

ピークは「最も大きな音」、RMSはある一定時間(およそ0.5秒)における平均の音量を指します。

そしてダイナミクスレンジは「最も大きな音と小さな音の音量差」のことです。

例えば異なる2つの曲において、両方とも同じピークがあったとしても、RMS(平均値)が低ければそれだけダイナミクスレンジがあるということになり、RMSが高ければ(ピークとより近ければ)ダイナミクスレンジが小さいということになります。

我々は「大きい音」であるほど「パンチがある」「迫力がある」と感じるため、RMSが高ければそのように感じやすくなります。

これを踏まえて、今回は以下について解説していきます。

「同じレベルでも、よりダイナミクスレンジを感じさせるにはどうしたらいいのか?」

「同じレベルでも、リファレンス曲と同じぐらいのダイナミクスレンジにするにはどうしたらいいのか?」

ダイナミクスレンジに重要な2つのプロセス

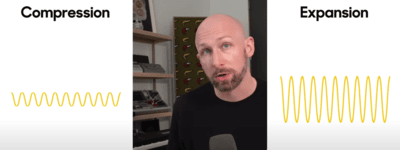

ダイナミクスレンジを調整するにあたり、重要なのは「コンプレッション(Compression)」と「エクスパンション(Expansion)」です。

コンプレッションは「潰す」、エクスパンションは「広げる」という意味があります。

言い換えれば、「ダイナミクスレンジを小さくする」と「ダイナミクスレンジを大きくする」です。

図を使ってコンプレッションとエクスパンションを解説!

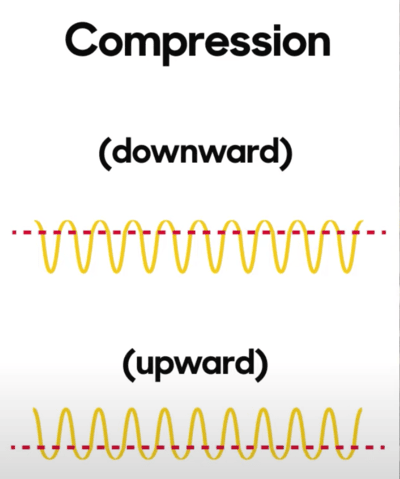

コンプレッションとエクスパンションを、図を使って解説していきます。

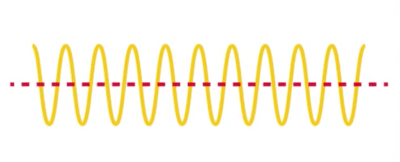

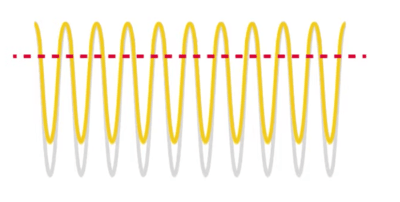

まずある波形(信号)に対して、一定の基準(スレッショルド、赤破線)を定めます。

コンプレッションとは?

この基準を超えたとき、基準を超えた部分を潰す(Downward)、もしくは基準に満たなかった部分を持ち上げる(Upward)のが「コンプレッション」です。

DownwardコンプレッションとUpwardコンプレッション、いずれのパターンにおいても、元の波形とは異なる形の波形になります。

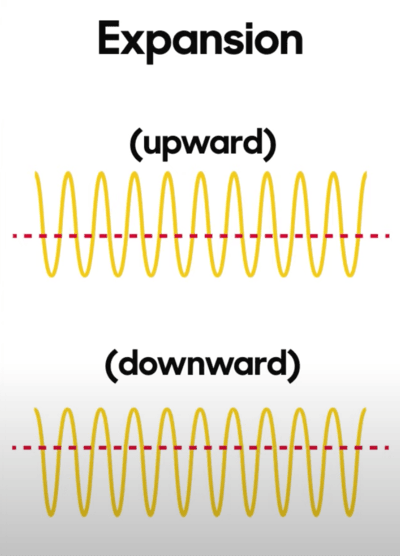

エクスパンションとは?

エクスパンションは、先ほどと同様、まず波形にある一定の基準(スレッショルド)を定めます。

そして、スレッショルドに対して波形を上に広げたり(Upward)と、下向きに広げたり(Downward)します。

4つのうち、最もよく使われる手法はどれ?

コンプレッションとエクスパンションには、それぞれ「Upward」と「Downward」があります。

この4つのうち、90%は「Downwardコンプレッション」を使います。

マスターでは、他の3つよりもまず先にDownwardコンプレッションについて考えましょう。

Downwardコンプレッションのやり方

Downwardコンプレッションにおいてよく使われるのは、リミッターです。

「コンプレッション」って言ってたのに、「リミッター」を使うの?

と思ったかもしれませんが、リミッターの方がコンプレッサーよりも簡単に使うことができるので、まずリミッターを使うことをおすすめします。

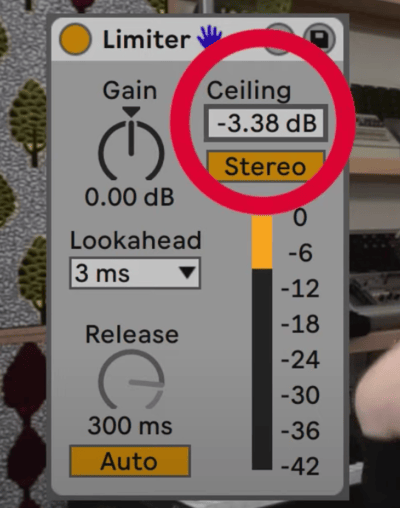

まずリミッターを使う時に設定するのが「スレッショルド(Threshold)」です。

プラグインによっては「Ceiling」というパラメータになっていることもあります。

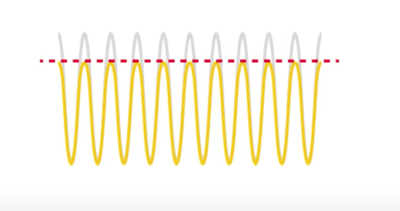

このスレッショルドの値(赤破線)を決めることにより、ここよりも大きい音は抑えられます。

散髪するときのように、基準よりも長すぎる髪をカットするイメージです。

このようにリミッターでピークボリュームを抑えた後、リミッターを使う前と同じピークボリュームになるまで音量を上げると…

一番小さかった部分の音量が上がっていることがわかります(グレーの線になっている部分だけ、音量が上がっている)。

つまり、これでダイナミックレンジをコンプレッションし、全体の音量(RMS)を上げることに成功したことになります。

この記事の最初にお見せした図で言うと、ピークレベルとRMSの値の差が縮まった、ということです。

リミッターを使うときの注意点

特に初心者の方に注意していただきたいのが、リミッターを使ってよりパンチのある、温かみのある、音を大きく聞こえるようにできるからといって、リミッターを使いすぎないことです。

例えば、ゲインリダクションが6dBほどになるぐらいまで使うと、波形にディストーション(歪み)が出て音が割れてしまい、「そこまでして音をキツくしたいのか?」と疑問に思ってしまうでしょう。

そのため、リダクション量が少しで済むなど、やりすぎなければリミッターを上手に使うことができます。

リミッターはどこに使うべき?

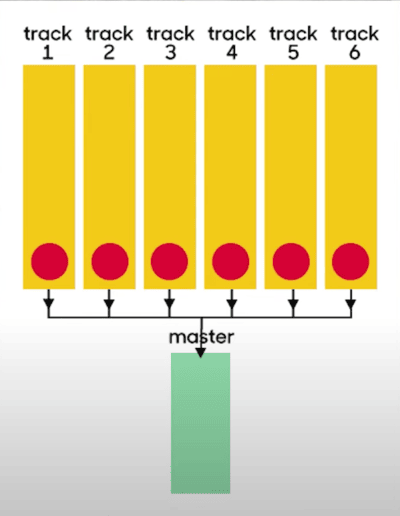

リミッターを使うシチュエーションは、大きく分けて2つあります。

まずは、自分の曲に使っているすべてのトラック(個別のトラック)一つ一つに対してです。

全部のトラックに必ず使えというわけではありませんが、一つ一つのトラックのダイナミクスレンジを適切に縮める(パンチや温かみを加える)ことで、全体で合わせて聞いたときに、音にまとまりが出ます。

加えて、マスターバスで全体を聞いたときには既にダイナミクスレンジが縮まっている状態になります。

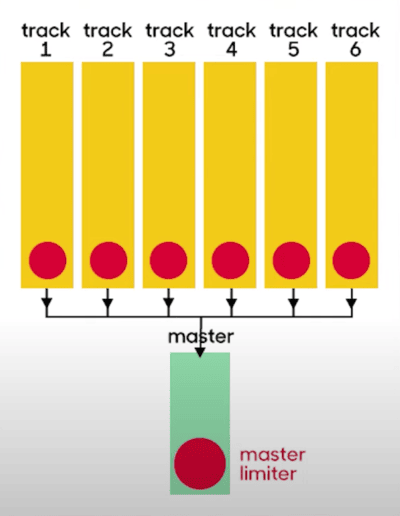

もう1ヶ所、リミッターを使う場所はマスターバス(Master Bus)です。

マスターバスの一番最後にリミッターを使い、もう少し、数dBほど縮めることでダイナミクスレンジを縮めることができます。

マスターバスにリミッターを使う時は、個別のトラックに使う時よりも、より弱めに使うことが大切です。

ゲインリダクションが少しだけになるようにすれば、リミッティングによるディストーション(音割れ)の発生を防ぎやすくなります。

リミッターを使う時に一番大切なこと

リミッターを使う時に一番大切なのは、「しっかり意図を持って使うこと」です。

これまでリミッターやコンプレッションについて解説していますが、「コンプレッションだけが解決策」というわけではありません。

また、ダイナミックレンジを縮めることで得られるメリット(温かみが出る、音量があるように聞こえるなど)もありますが、ダイナミクスレンジが大きいことで得られるメリットももちろんあります。

なぜなら、「インパクトがある音」に聞かせるためには、「インパクトがない音=小さい音」も必要だからです。

ずっと大きい音量を聞いていると、その音にインパクトがないように聞こえてしまいます。

別の音との音量の差=ダイナミクスレンジが大きいからこそ、インパクトがあるように聞かせることができます。

他の曲から学ぼう

「自分の曲ではダイナミクスレンジをどのようにコントロールしていけばいいのか?」を知るには、自分が好きなジャンルの曲をたくさん聞いてみることが大切です。

曲をDAWに取り込んで、それらの曲のピークレベルとRMSレベルがどうなっているのかを見てみましょう。

楽曲制作は、基本的に「プロダクション(レコーディング、作曲、編曲)→ミキシング→マスタリング」という順で行われますが、最後のマスタリングはマスタリングエンジニアが手掛け、ここで一番最後のリミッターが使われることになります。

言い換えれば、マスタリングエンジニアが使うリミッターで曲のテイストが左右されることになります。

自分の曲の場合はどれぐらいリミッティングすればいいのか、ということに悩んだら、他のマスタリングエンジニアの人に相談してみましょう。

慣れてきたらコンプレッサーやサチュレーターも使ってみよう

コンプレッサーはリミッターよりもパラメータが多く、動きも複雑なので、初心者にとっては少し扱いが難しくなります。

そのため、一度リミッターの使い方をマスターしたら、コンプレッサーを使ってみるとよいでしょう。

また、サチュレーター(Saturator)もダイナミクスレンジを抑える働きがあります。

そして、クリッパー(Clipper)も大きい波形(信号)をコントロール・カットするためのツールですので、こちらも有効です。

リファレンス曲と同じRMSなのに自分の曲が小さく聞こえてしまう時の対処法

リファレンス曲のRMSやピークレベルを参考に、自分の曲もだいたい同じぐらいの数字になるように調整したはずなのに、なぜか自分の曲が小さく聞こえたり、迫力がなく聞こえる…

このような場合は、トーナルバランス(Tonal Balance)が問題かもしれません。

「中音域が出過ぎている」「低音域が全然出ていない」など、周波数帯域全体のバランスが崩れている可能性があります。

そもそも、RMSは「周波数帯域全体に対して計測した結果」です。

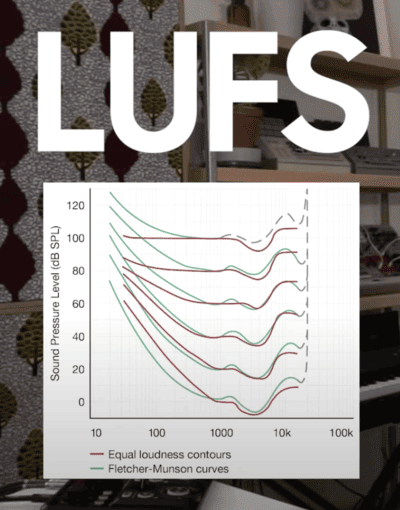

対して、LUFSという基準もあります。

RMSと似ていますが、こちらは我々人間の耳の感覚と近い形で計測する値です。

例えば、音量メーター上では同じ数字だったとしても、中高音域以上は低音域に比べて大きな音に聞こえやすいです。

このような人間の耳の聞こえやすさは音の高さによって違うため、LUFSを使ってそれらを含めた音量感=ラウドネスを計測することができます。

LUFSについて少し難しいと感じた方は、まずRMSを学ぶことから始めれば十分ですので、ご安心ください。

このように音の高さによって聞こえ方は異なるので、音の高さと音量のバランス=トーナルバランスを整えると、同じRMSでも音量を大きく聞かせることができるようになるでしょう。

トーナルバランスを整えるのにおすすめのプラグイン

トーナルバランスを整えるのにおすすめのプラグインは、iZotope社の「Tonal Balance Control 2」です。

DAW上で作っている曲を再生すると、グラフで周波数帯域のバランスをチェックできます。

(薄い青色の枠が適切な音量、白いラインが自分の曲で鳴っている音量。青い枠内に入っていればOK)

「ポップス」「ヒップホップ」「EDM」など、ジャンルごとに適切だとされる基準を表示しながら確認することができる点もポイントです。

iZotope社「Tonal Balance Control」はこれをチェックするのに最適のプラグインですので、まだ持っていない方はぜひ手に入れてください。

以上で解説は終了です。

最後に世界中のプロ御用達のリミッタープラグインを3つご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください↓

iZotope社「Ozone」シリーズ

ミックスやマスタリングで使うツールがたくさん詰まったプラグインです。

初心者の方には「Elements」、中級者の方には「Standard」、上級者の方には「Advanced」がおすすめです。

Fabfilter社「Pro-L2」

簡単な操作で音圧を上げることができるプラグインです。

画面がとても見やすいため、初心者の方にもおすすめできます。

Pro-L2の使い方や実際の効果はこちらでご紹介しています↓

音圧UP関連記事はこちら↓