今回は、プロのピアニスト・作曲家のNahre Solが解説する「ジョン・ウィリアムズの作曲法のヒミツ」をまとめました。

ジョン・ウィリアムズは映画音楽の巨匠として最も有名な作曲家の一人で、彼の楽曲は耳に残り、とても印象深いことで有名です。

この記事では、なぜ彼の楽曲がここまで印象深いのか、その作曲方法の秘密をご紹介していきます。

映画音楽の巨匠「ジョン・ウィリアムズ」の楽曲を聞いてみよう

はじめに、ジョン・ウィリアムズがどんな曲を手掛けてきたのかを知っていただくため、いくつかの作品をご紹介します。

どれも一度は聞いたことのある非常に有名な作品であることがお分かりいただけると思います。

それではここからは、長年ヒット映画作品の楽曲を手掛けてきたジョン・ウィリアムズの作曲方法について解説していきます。

ジョン・ウィリアムズの映画音楽の特徴

映画音楽の巨匠であるジョン・ウィリアムズの楽曲を分析した結果、彼の楽曲と作曲方法には以下4つのポイントがあることがわかりました。

ポイント

- キャッチーなテーマ

- 適切なトーンの設定

- コンテキストの理解(感情を音楽で映し出す)

- 「ジャンルレス」であること

それでは、1つずつ解説していきます。

ジョン・ウィリアムズの作曲方法1.キャッチーなテーマ

ジョン・ウィリアムズの作曲方法1つ目は、「キャッチーなテーマを書く」です。

彼の楽曲は非常にメロディーが印象的で、一度聞いたら忘れられないキャッチーなフレーズがたくさんあります。

音楽経験のない一般の人でも、彼の楽曲ならハミングで歌えてしまうほどです。

このようにキャッチーなテーマを作るには、シンプルで簡潔であることが最も重要です。

ジョン・ウィリアムズ自身も「言葉と同じで、何行にも渡って書かれる文章よりも、3~4行で完結する文章の方が理解しやすいでしょう」と言及しています。

「ジョーズのテーマ」の例

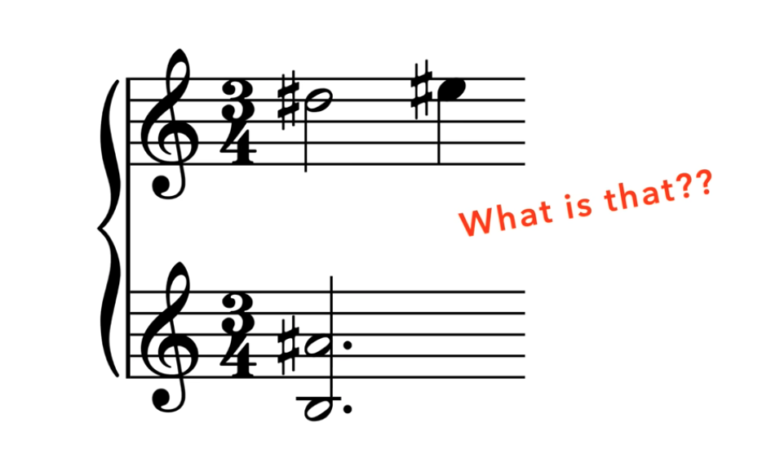

例えば、「ジョーズのテーマ」の楽譜を見てみましょう。

とても印象的な楽曲ですが、冒頭は「ミとファ」の2つの音しか使われていないことがわかります。

また、この楽曲ではリズムも重要なポイントの一つです。

上記の楽譜を見て分かる通り、はじめは4分音符で演奏されていますが、次は2倍速の8分音符でメロディーが刻まれています。

「ミとファ」の2音だけであっても、リズムが違えばメロディーのキャラクターが変わります。

この映画は恐ろしい人食いザメがテーマですので、サメが人間を狙って海の底からじっくりジワジワと迫る様子を表現しているかのように聞こえます。

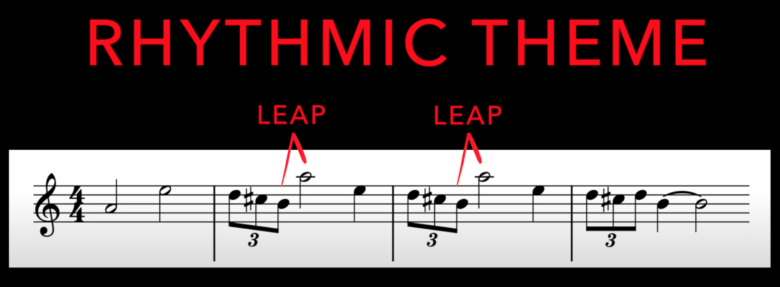

「スターウォーズのテーマ」の例

次は、「スターウォーズのテーマ」の例です。

こちらは「ヒーロー」や「勇敢さ」を感じさせるようなメロディーになっています。

特に印象的なのは、音程が「ピーン」と上がる部分です。

このように音程が上がる部分がないと、「ヒーロー」や「勇敢さ」を感じさせるようなメロディーにはなりません。

試しに、原曲で音程が上がっている部分を1オクターブ下げて演奏してみます。

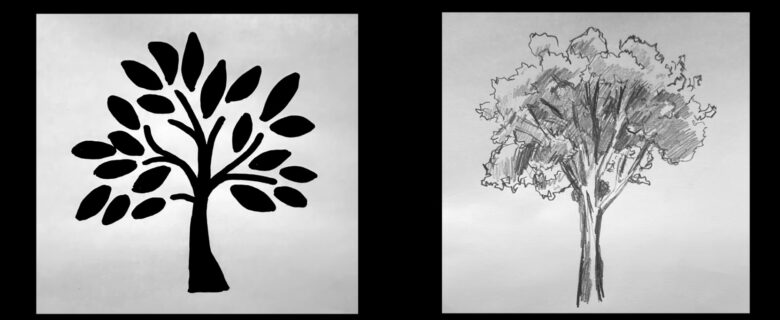

ジョン・ウィリアムズは「鉛筆」ではなく「マーカー」で作曲する

ジョン・ウィリアムズのキャッチーなメロディーは、まるでマーカーで絵を描いているような印象です。

細くて柔らかい鉛筆で繊細な絵を描くというよりも、太くて濃いマーカーではっきりと絵を描いているように聞こえます。

ジョン・ウィリアムズはハーモニーも特徴的(ハリーポッターの例)

ジョン・ウィリアムズの楽曲がキャッチーである理由の1つとして、コード(ハーモニー)も挙げられます。

例えば「ハリーポッター」で有名な楽曲「ヘドウィグのテーマ」も、非常に特徴的なコードが使われています。

もしこの曲を普通のコードで演奏すると、このようなフレーズになります。

あまりにも普通で、ハリーポッターの世界観にあるミステリアスさが薄れ、印象が残らなくなってしまいました。

たった1音変えるだけでもコードは変わりますが、その1音が楽曲のキャラクターを大きく変えるのです。

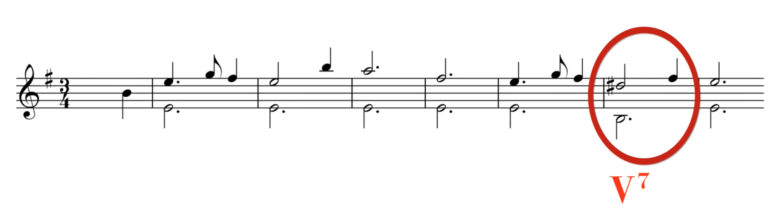

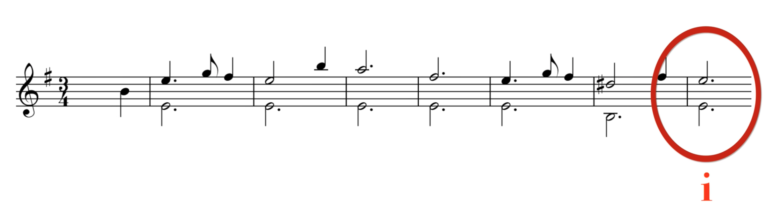

ハリーポッター「ヘドウィグのテーマ」に使われている作曲法

それでは、この楽曲で使われているハーモニーを分析してみましょう。

例えば最初の1フレーズは、普通に作曲すると「i - V7 - i」というフレーズにしたくなるでしょう。

しかしジョン・ウィリアムズは、V7コードをBmaj7(#11)のような形にして使っています。

そしてその後は、不協和音を感じさせるような複雑なコード(Dm/F#)を使っています。

クロマティック・ミディアントを活用する

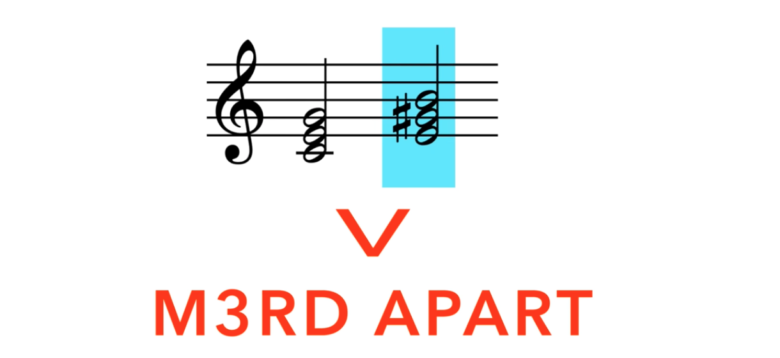

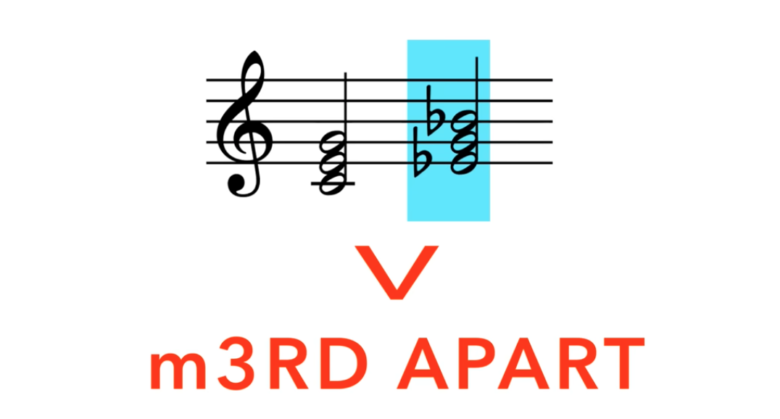

ジョン・ウィリアムズの作曲法のうち、もう1つの特徴として挙げられるのが「クロマティック・ミディアントの活用」です。

クロマティック・ミディアントとは、その楽曲のキーやメジャー・マイナーに関わらず3度上下に移動するコード進行のテクニックです。

例えば、次のようなコード進行ができます。

メジャー3rd上に移動

C(C,E,G)→E(E,G#,B)

メジャー3rd上に移動

A(A,C#,E)→C(C,E,G)

メジャー3rd上に移動

E(E,G,B)→G(G,Bb,D)

マイナー3rd上に移動

C(C,E,G)→Eb(Eb,G,Bb)

ハリーポッターの「ヘドウィグのテーマ」でも、EmからGmに移動するクロマティック・ミディアントが使われています。

またスターウォーズの「帝国のマーチ」でも、「Gm→Em→C#m」の移動で使われています。

クロマティック・ミディアントのより詳しい使い方についてはこちらの記事で解説していますので、まだあまりなじみがない方はぜひご覧ください↓

ジョン・ウィリアムズの作曲方法2.適切なトーンの設定

ジョン・ウィリアムズの作曲方法2つ目は「適切なトーンの設定」です。

彼の楽曲は、聞いているだけでそのシーンに出てくるキャラクターの感情や場所の空気感が感じられます。

まさに、映画の内容を音で表現しているように聞こえます。

このようにストーリーを音で表現するときに重要なのが、使う音のトーンのチョイス、つまりオーケストレーションです。

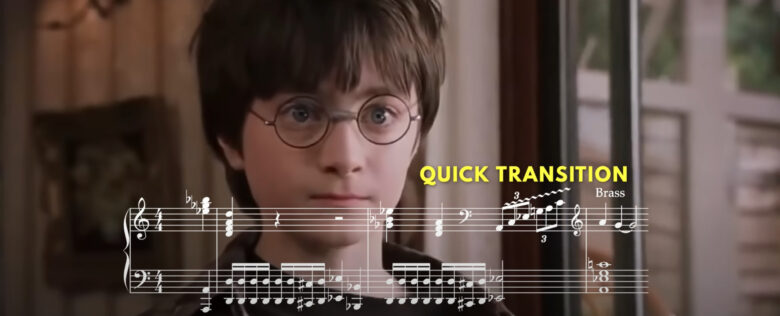

例えば「ハリーポッターと賢者の石」のワンシーンを見てみましょう。

主人公・ハリーのいじわるな家族が映し出されているとき:低い音域のストリングス

主人公・ハリーが映し出されているとき:少し不思議な雰囲気のフレーズで素早い場面転換

不思議なフクロウが手紙をくわえて彼らの家にやってくるとき:風のように颯爽と走るスケール

この後ろでホーンセクションでハリーポッターのテーマを演奏

ハリーの父親が手紙を破く:木管楽器が低音域で演奏し素早い場面転換

「映画用クラシック」と「コンサート用クラシック」の作り分け

ジョン・ウィリアムズは映画音楽だけではなく、クラシック系の楽曲も作曲しています。

例えば「Violin Concerto No.2」を聞いてみると、彼が作る映画音楽と「ペース」が大きく異なることがわかります。

オーケストレーションはジョン・ウィリアムズらしい構成になっており、舞い上がるようなメロディーも見受けられます。

しかし「ハリーポッター」のような映画音楽のときよりも、急な場面転換や楽曲のカラーの強烈さなどはあまりなく、じっくりその場面を味わう時間のある「長い旅」のような楽曲になっています。

楽器編成は似ているのでどちらも「クラシック音楽」のように感じられますが、楽曲構成は異なるため、「映画用クラシック」と「コンサート用クラシック」を作り分けているように感じられます。

「映画用クラシック」と「コンサート用クラシック」の違い

「映画用クラシック」と「コンサート用クラシック」の違いについて考えてみましょう。

「クラシック音楽」と聞いて思い浮かべるのは、例えばベートーベンの「運命」のような楽曲でしょう。

このタイプのクラシック音楽の特徴は、楽曲が「発展していく」という点にあり、1つのテーマが楽曲中で何回も繰り返し使われたり、さまざまなバリエーションに姿を変えて登場していくことが多いです。

この「発展する」というのが、「コンサート用クラシック」の大きな特徴です。

一方、「映画用クラシック」は「映像のストーリーに合わせて楽曲が作られる」というのが大きな特徴です。

オペラやバレエ音楽の要素も使われている

ジョン・ウィリアムズはクラシック音楽のテイストを使うことがあるため、クラシック音楽で有名な作曲家たちを思い起こさせるようなときもあります。

しかし、彼の場合は特定の「作曲家」だけではなく、「ジャンル」を思い起こさせることもあります。

例えばチャイコフスキーの有名なバレエ音楽「金平糖の踊り」を聞くと、どこかハリーポッターの楽曲に近いものを感じます。

このように、ジョン・ウィリアムズはバレエ音楽やオペラなど、さまざまなジャンルのテイストを使って作曲をしています。

ジョン・ウィリアムズの作曲方法3.コンテキストの理解(感情を音楽で映し出す)

ジョン・ウィリアムズの作曲方法3つ目は「コンテキストの理解」です。

彼は、感情を音楽で映し出すことにとても長けています。

例えば映画「シンドラーのリスト」は非常に心が痛む重たい内容ですが、この映画のテーマ曲はそんな悲しい気持ちを際立たせるような編成になっています。

バイオリンとチェロの2人だけが目立つような構成になっており、この2人が奏でる感情がストレートに伝わるようになっています。

もっとたくさんの楽器で一斉に演奏すれば、楽曲をもっとドラマチックにすることは可能でしょう。

しかし、このような構成・編成にすることで、映像で伝えたい感情をそのまま音で表現できます。

表現したい感情を誇張することなく、伝えたいまま感じ取ってもらえるように作曲しているのが、ジョン・ウィリアムズの素晴らしいところです。

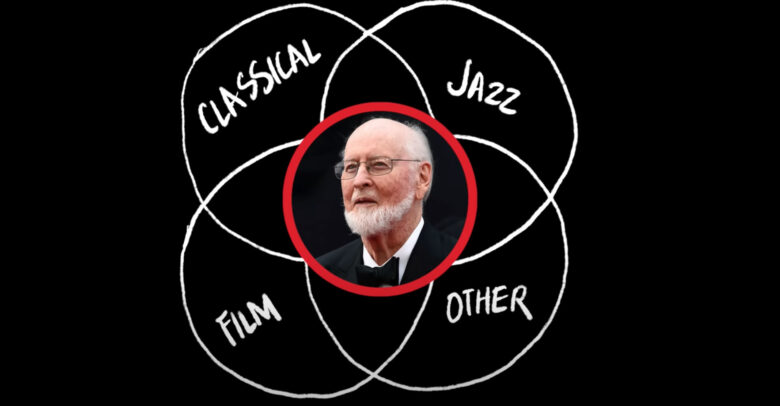

ジョン・ウィリアムズの作曲方法4.「ジャンルレス」であること

ジョン・ウィリアムズの作曲方法4つ目は「ジャンルレスであること」です。

彼のこれまでのキャリアを見てみると、さまざまな要素やジャンルからインスピレーションを受けて作曲されていることがわかります。

今ではクラシック音楽のイメージが強いですが、実は過去にジャズの楽曲も作っており、ピアノの即興も担当しています。

そして、このジャズのテイストは「シンドラーのリスト」のテーマ曲にも使われており、ジャズのボイシングが見受けられます。

また、彼の楽曲はコンサートで演奏されることも多いため「コンサートバージョン」があることも1つの魅力です。

プレイヤーにとってはとてもチャレンジングな楽譜になることも多いようですが、プロの演奏家にとっても新鮮な経験になるようです。

「シリアスミュージック」と「エンターテイメントミュージック」の共存

音楽を聴いていると、「シリアスな曲」と「楽しい曲」の2つに分けられることがあります。

しかし、ジョン・ウィリアムズの楽曲は「シリアスの中に楽しさ」があったり、「楽しさの中にシリアスさ」が入っていることがあります。

「シリアスさ100%」「楽しさ100%」ではなく、この2つのギャップを埋めるような楽曲になっているのも、彼の音楽の素晴らしいところです。

ジョン・ウィリアムズのような楽曲を作ってみた

最後に、解説者・Nahre Solが作った「ジョン・ウィリアムズっぽい楽曲」をお聞きいただきましょう。

ドローンで撮影した映像に合わせて、ワクワクするような楽曲に仕上げました!

ジョン・ウィリアムズの秘密の作曲方法4選まとめ

以上が「ジョン・ウィリアムズの秘密の作曲方法4選」でした。

作曲方法4選

- キャッチーなテーマ

- 適切なトーンの設定

- コンテキストの理解(感情を音楽で映し出す)

- 「ジャンルレス」であること

当サイトでは他にも映像音楽についての解説記事をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓