普段よく聞いているポップスの曲をかっこよくリハーモナイズしてみたいけど、どうやったらできる?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

ベーシストであり、数々の音楽理論の解説動画をアップしているAdam Neelyが解説する「ジャズフュージョンスタイルのリハーモナイズ」をまとめました。

今回は、解説者であるAdamが実際に行った「ポップスの楽曲をジャズフュージョンスタイルにリハーモナイズする方法」のうち、以下についてご紹介します。

・コード選びで混乱している方へ

・リハーモナイズにおけるメロディーとコードの関係

・クロマティックにリハーモナイズ

・リハーモナイズにおけるコードの選び方

・ミラーコード、マルチ・トニックシステム、十二音技法

ジャズフュージョン リハモシリーズ

Part1:ダイアトニック・リハーモナイゼーション、ノンサイクリックコードとサイクリックコードハーモニックリズム

Part2:テンションを入れる方法、セブンスコードを使ったサイクル5ルートモーション、トライトーン・サブスティテューション

Part3:リハーモナイズにおけるメロディーとコードの関係、クロマティックにリハーモナイズ、リハーモナイズにおけるコードの選び方、ミラーコード、マルチ・トニックシステム、十二音技法

※このシリーズでは、エド・シーランの「Shape of You」をDmキーでリハーモナイズしていく方法をご紹介しています。

リハモでコードを変更するときに考えておきたいこと

これまでのシリーズでは、リハーモナイズでコードを変える方法を多数ご紹介してきました。

しかし、このように思った方もいらっしゃるかもしれません。

確かにジャズっぽくはなったけど、なんでこれが使えるのか、どうしてこうなるのかわからない…頭が混乱してきた…

このような方のために、少し内容を整理してみます。

コードは背景、メロディーは主人公

リハーモナイズにおいて重要なのは、こちらの2つです。

・これから使うコードが、曲のキーにおいてどういう働きがあるのか?

・このコードを使うことで、次はどんな雰囲気に変わるかをリスナーが予想できるかどうか?

コードがその曲のキー(ダイアトニックコード)から選ばれないと、「この曲のキーはこうですよ」と、コード進行が僕らの耳をガイドしてくれるように聞こえません。

つまり、リスナーはコード進行がそこからどうなっていくのかがわかりません。

一方、メロディーは基本的にその曲のキーに従って動いていくため、キーに沿ったコードでなくても、メロディーでキーを把握しやすくなります。

そのため、リハモでコード進行を大きく変えたとしても、コード進行はメロディーの後ろで「背景」として楽曲のカラーを変えていくような役割を持ちます。

例えば、「ベースラインが半音階で下がっていく場合」の例を見てみましょう。

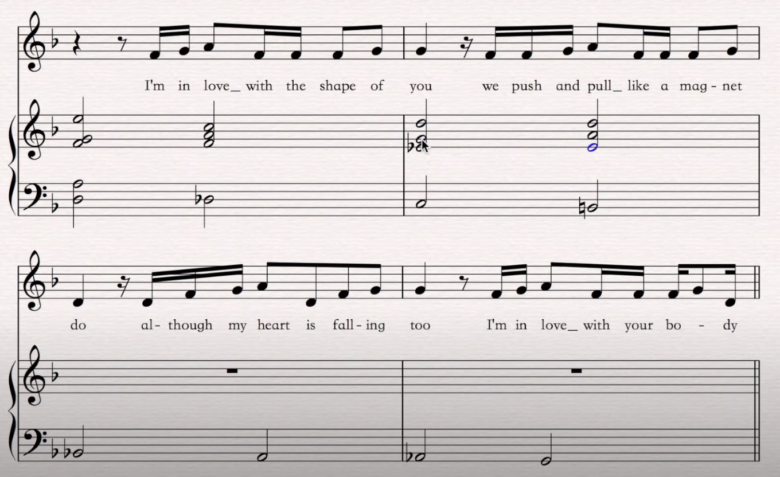

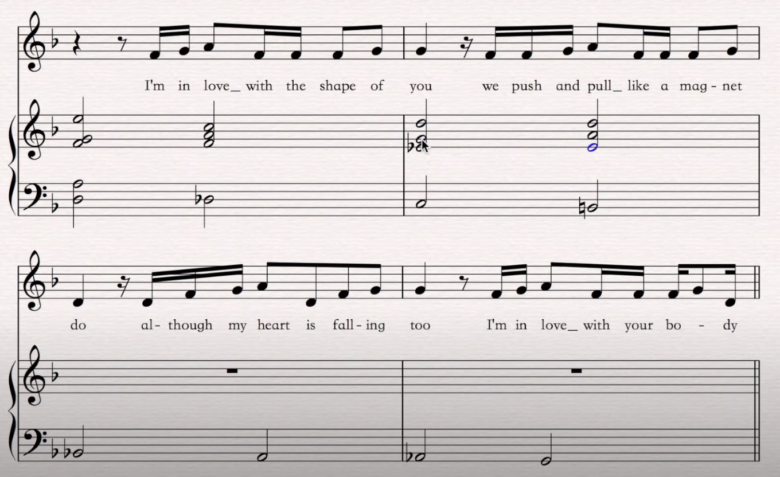

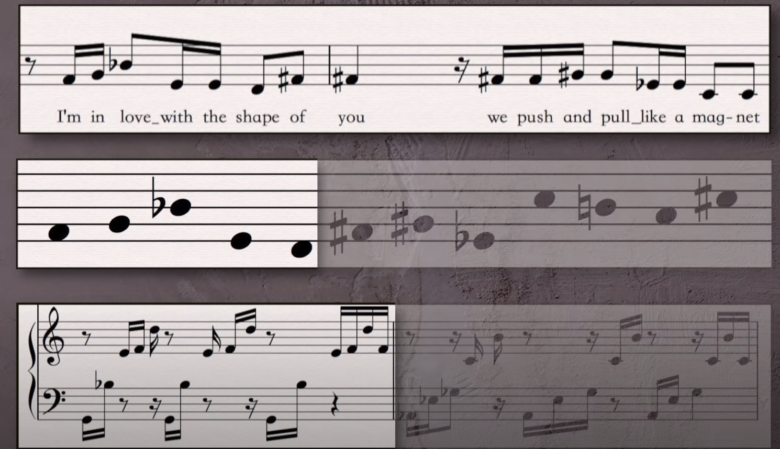

画像:動画より

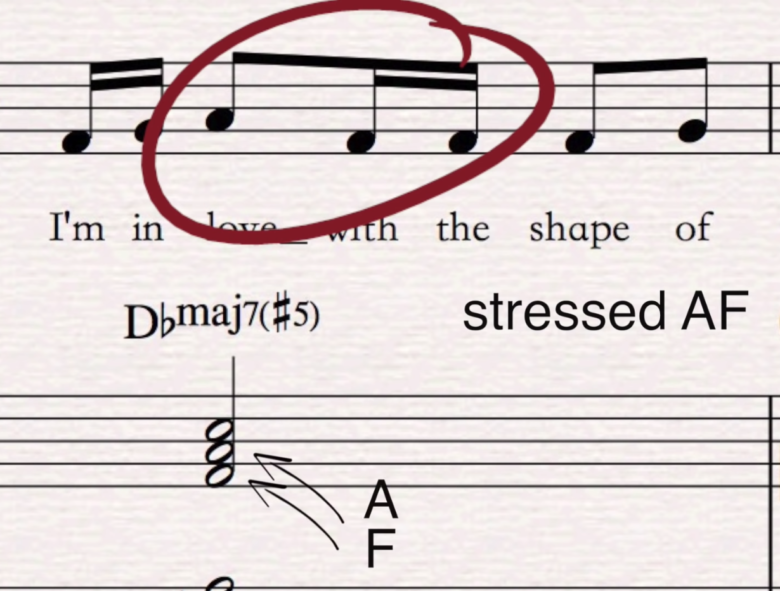

1小節目・1拍目の「Dm9」の次に、DbM7(#5)が来ています。

この曲はDmキーなので、本来であればDbM7(#5)は使われないはずです。

しかし、メロディーではAとFが使われており、この2つの音はDbM7(#5)の構成音として使われています。

DbM7 = Db, F, A, C

そのため、コードがDmキーのダイアトニックコードで使われないようなコードであっても、違和感がないのです。

コードから「流れ」を感じ取る

このコード進行を聞いて僕ら人間の耳が感じ取るのは、「ベースラインが半音ずつ下がっていく」という、音楽的に自然な流れです。

もちろん、「絶対に半音ずつ下がらなくてはいけない」というわけではありません。

半音ずつ上がっていってもいいですし、全音ずつ下がっていってもOKです。

メロディーはしっかり元のキーに沿って演奏されており、コード進行も音楽的に自然な流れで進んでいれば、違和感なくリハーモナイズができるようになります。

半音ずつ上がる例

では試しに、半音ずつ上がっていく例を見てみましょう。

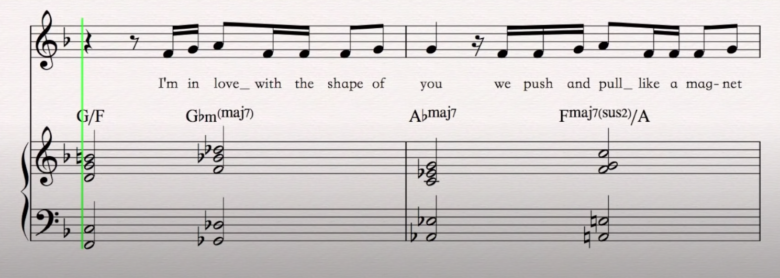

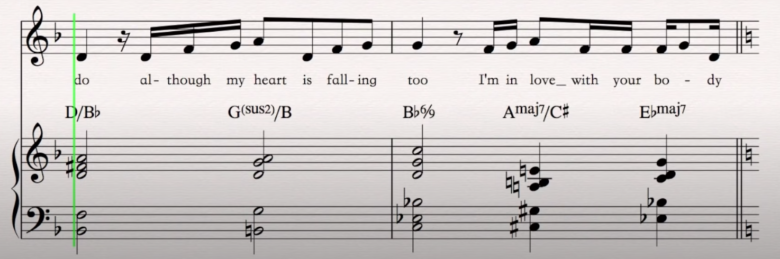

G/F Gbm(M7) - AbM7 FM7(sus2)/A

D/Bb G(sus2)/B - Bb6/9 AM7/C# EbM7

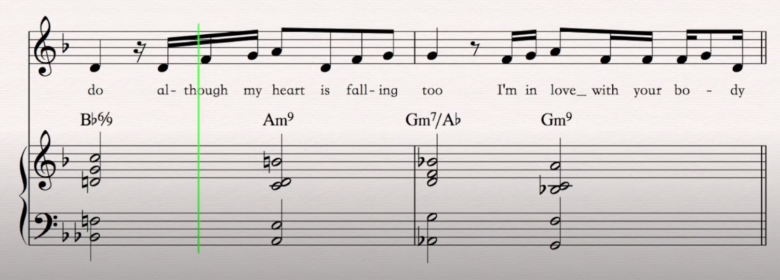

画像:動画より

やや複雑ですが、この複雑さが「ジャズっぽさ」になっています。

コードってどうやって選べばいいの?

さて、ここまでご覧いただいた方の中には、このように思った方もいるかもしれません。

「うーん、やっぱり難しい。もしかして、コードを選ぶときに、何か決まり・理論みたいなものがあったりするの?」

「小難しい理論を使ってコードを選んでいるんじゃないの?」

実はこの疑問に関する答えは「NO」です。

もちろん「そういう感じのもの」はありますが、厳密に「このコードが来たらこうするんだ!」のように、絶対的な理論やきまりといったものはありません。

リハーモナイズするときにみなさんが頼るべきものは、理論やきまりではなく「みなさんの耳」です!

響きがいいと思った音やテクニックを使えばOKです。

メロディーの音はコードに入っていなくてもOK

一般的に、「メロディーの音はコードに入っている音であるべき」という考え方が使われます。

しかしリハーモナイズにおいてはそうである必要はなく、メロディーに使われる音が「コードの延長線上にある音」として認識されればOKです。

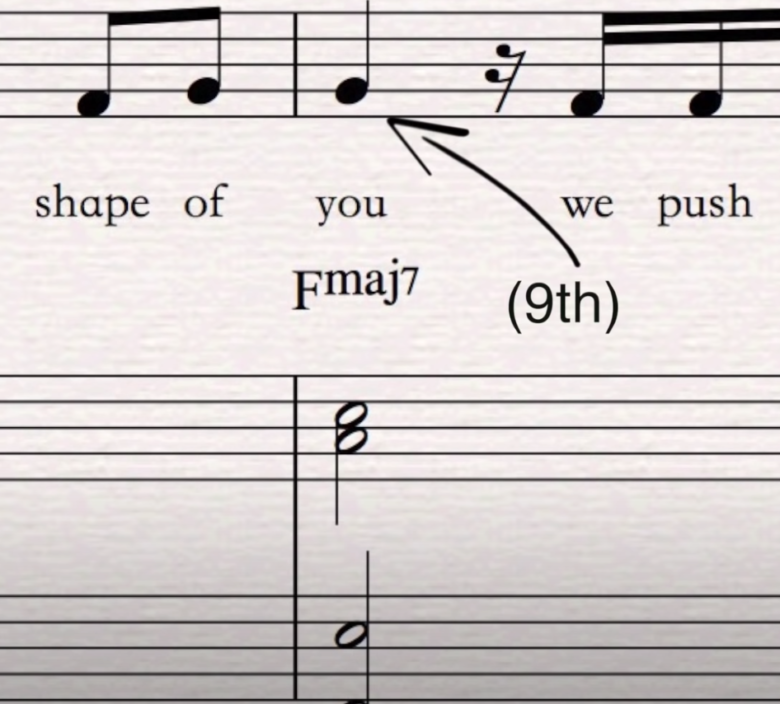

メロディーが「コードの延長線上にある音」になる例

例えば、FM7コードに対して、メロディーがGである場合。

FM7コードに対して、Gは9thの音にあたります。

画像:動画より

FM7コードには含まれない音ですが、響きがマッチするので、この場合は9thにしてもOKです。

ベースラインを半音ずつ下げる

また、リハーモナイズにおいて、「曲のキーに関係なく、ベースラインを半音階で下げていく」という方法も使えます。

その曲のダイアトニックコードではなくても、自然な流れに聞こえます。

画像:動画より

Dm9 DbM7(#5) - Cm9 B(#9)

Bb6/9 Am9 - Gm7 Gm9

画像:動画より

その他リハモで使えるテクニック3つ

ではここからは、さらに別のテクニックについて解説していきます。

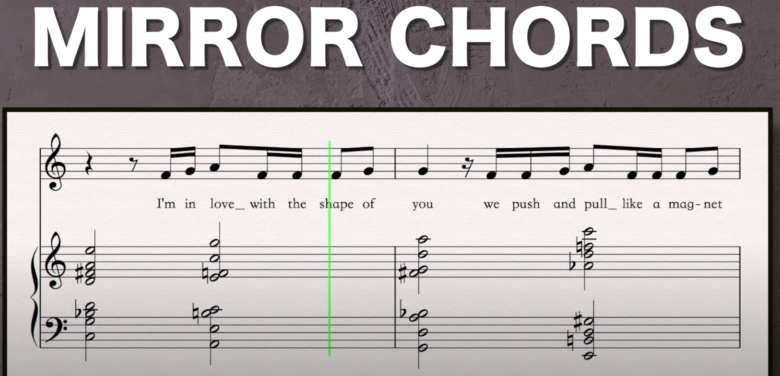

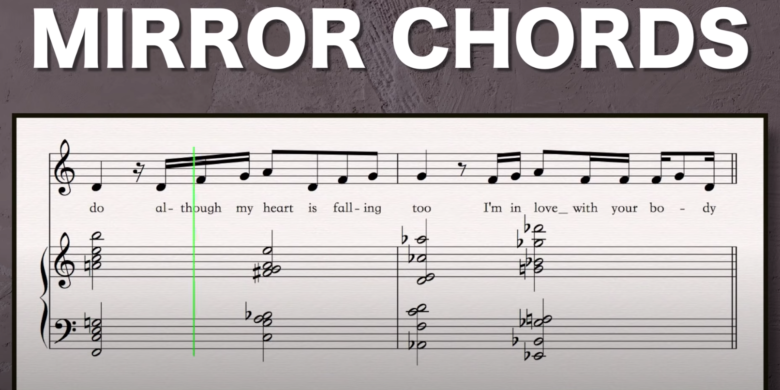

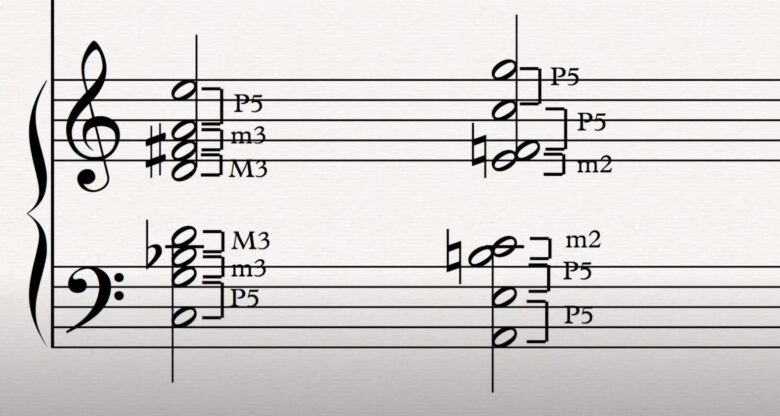

ミラーコード(Mirror Chords)

まず1つ目は、ミラーコードです。

これはその名の通り、「左手で弾くコードを反転させたものを右手で弾く」というものです。

画像:動画より

ちなみに、あの有名な作曲家・バルトークはこのテクニックをよく使っています。

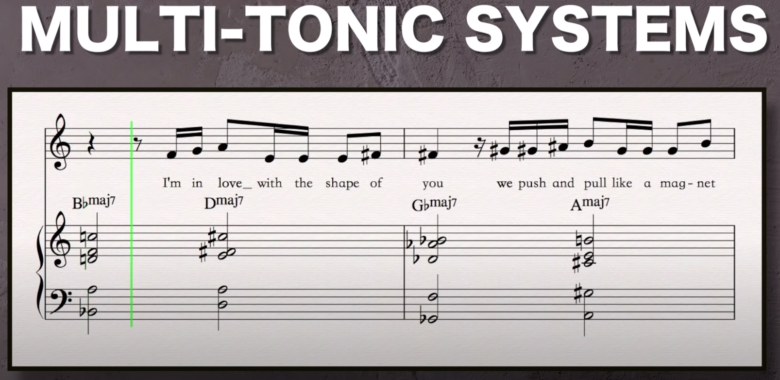

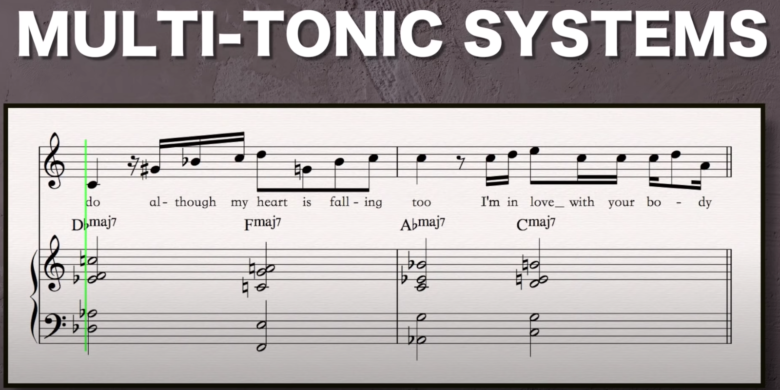

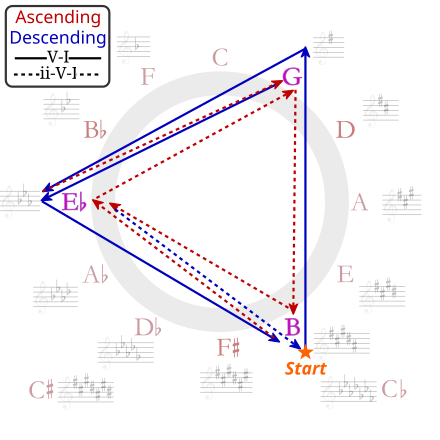

マルチ・トニック・システム(Multi Tonic System)

「マルチ・トニック・システム」は、メジャーセブンスコードを繰り返し使うもので、長3度(半音4つ分)ずつズラしてコードを変えていきます。

このとき、メロディーもコードに合わせて変えていきます。

コードが変わるごとにトニックが変わるため「マルチトニックシステム」という名前がついています。

画像:動画より

BbM7 DM7 - DbM7 AM7

DbM7 FM7 - AbM7 CM7

画像:動画より

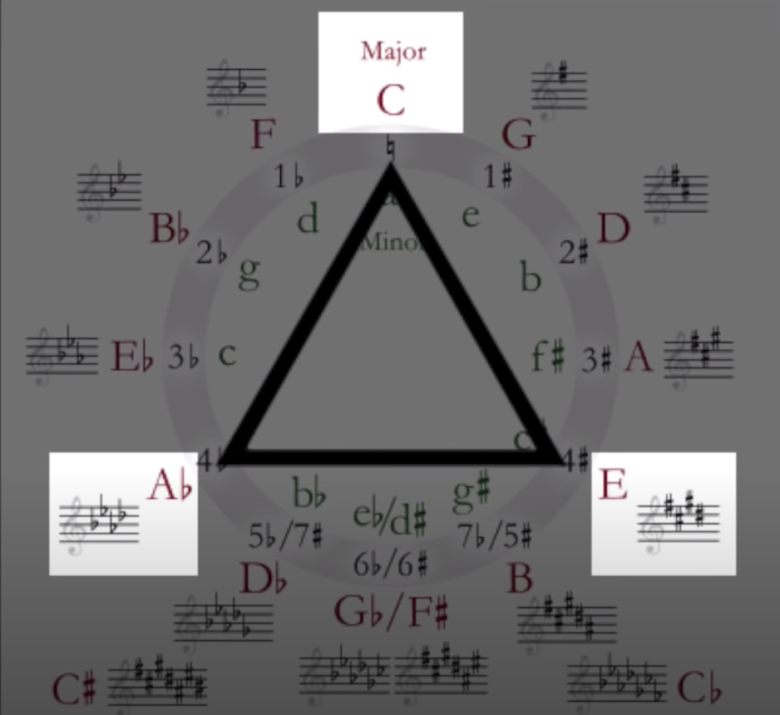

図を見てわかるよう、マルチ・トニック・システムでは、五度圏において等間隔で三角形につないだコードを使っていきます。

John Coltrane(ジョン・コルトレーン)もこのテクニックをよく使っているため、「コルトレーン・チェンジ」とも呼ばれています。

補足:John Coltraneの「Countdown」で使われているコード進行

たとえばJohn Coltraneの「Countdown」では、このようなコード進行が使われています。

BM7 D7 - GM7 Bb7 - EbM7

Am7 D7 - GM7 Bb7 - EbM7 F#7 - BM7

この進行を見てみると、主に「BM7」「GM7」「EbM7」をベースに進んでいることがお分りいただけると思います。

これは、五度圏を見るとちょうどきれいな三角形で結べます。

画像:https://en.wikipedia.org/wiki/Coltrane_changesより

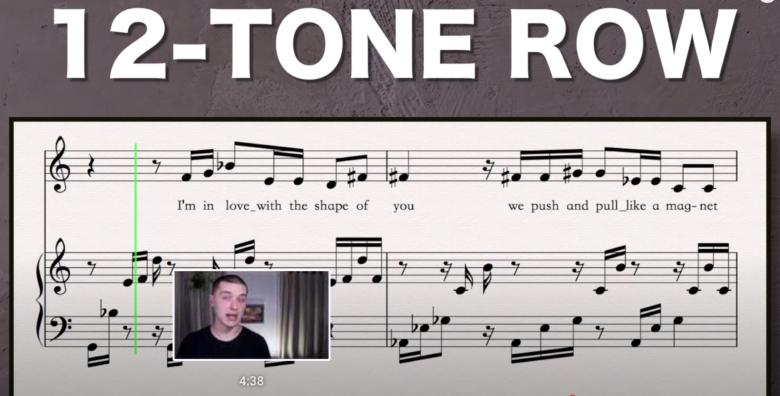

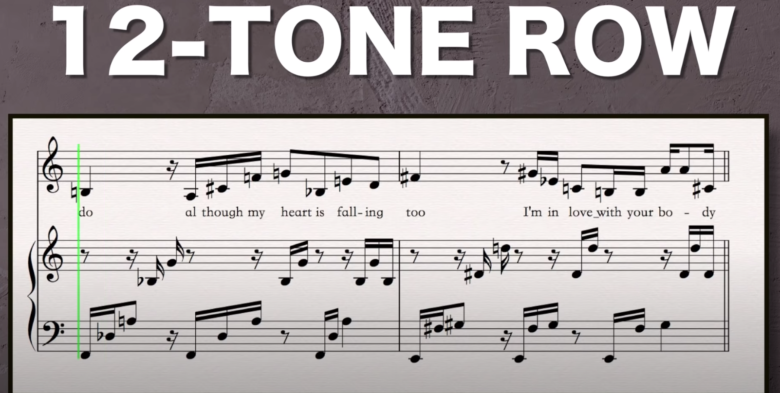

十二音技法(12 Tone Row)

次にご紹介するのは、十二音技法というテクニックです。

これは12個の音すべてをバラバラになるように、アルペジオにして演奏するテクニックです。

画像:動画より

使う音に合わせて、メロディーの音も変えていきます。

画像:動画より

音は5個ずつグルーピングし、12個の音をほぼ同じ回数ずつ使います。

「いや、これはちょっといい感じのサウンドに聞こえないんだけど….」

と思った方もいると思いますが、大丈夫です。

大事なのは「自分がいいと思ったサウンドを実現できるテクニックを使うこと」なので…

リハモやカバーでは賛否両論が起こる?

Part1の最初にご紹介した2011年のDirty LoopsによるLady GaGaの「Just Dance」のカバーは、とてもかっこいいカバーで評判のよい作品でした。

一方、これ以降にアップされたカバーにはKNOWERによる「Promises」があります。

しかしこちらのカバーは、ハーモニー・メロディー共に本家とはかけ離れており、本家であるNero・Skrillexのファンには受け入れられませんでした。

カバーをするときは、本家の楽曲とかけ離れすぎないように、また本家のニュアンス・意図をきちんと汲み取ることが大切です。

ちなみに先ほどのお話にも出てきたJohn Coltraneは、かの有名な「The Sound of Music」の楽曲「My Favorite Things」のカバーを、本家とはかなり違ったようにアレンジしています。

ハーモニーだけでなく尺も大きく異なり、なんと約40分にもおよぶ楽曲にアレンジになりました。

こちらにも、賛否両論があります。

「新しい形」としてアレンジを楽しもう

これらのアレンジは、ポップスの楽曲と並べて考えると極端な例かもしれません。

しかし「チャレンジすること」「ポップスの楽曲を新しい形へと変身させるのが好き」という気持ちが大切です。

このシリーズではたくさんのテクニックをご紹介しましたが、どれか1つだけでも構いませんので、ぜひトライしてみてください!

こちらもチェックしてみると、さらにリハモのテクニックを磨けます。

また、これからジャズピアノをはじめてみたい方や真剣に極めたい方にはシアーミュージック教室とEYS音楽教室がおすすめです。

ピアノ教室は全国に多数ありますが、こちらの2教室は「ジャズピアノ」「クラシックピアノ」「ポピュラーピアノ」などジャンルに特化したレッスンを受講することができます。

無料体験レッスンもあり、楽譜が読めなくても大丈夫!

両教室ともに全国で開校していますので、ぜひチェックしてみてください。