今回は、iZotope「Ozoneシリーズ」のリファレンス機能の使い方をまとめました。

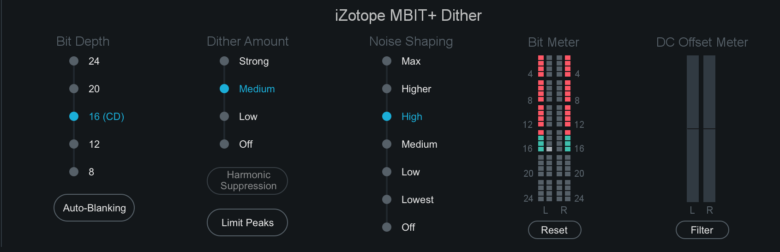

この記事では、Ozoneシリーズの画面右下にある「Dither」機能の使い方をご紹介します。

iZotope「Ozoneシリーズ」のリファレンス機能の使い方①

「Bypass」「Gain Match」「Reference」「Codec」「2つの輪っかマーク」「左右矢印マーク」「Iマーク」

iZotope「Ozoneシリーズ」のリファレンス機能の使い方②

「Dither」の使い方

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Dither」ボタン

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Dither」ボタンを青く点灯させると、「ディザリング(Dithering)」を行うことができます。

マスタリングにおいては重要な項目ですが、これを手軽に行えるのが、Ozoneの強みの1つです。

※ちなみに画面中央部に「iZotope MBIT + Dither」とありますが、このうち「MBIT」は「Mega Bit(メガビット)」を表しています

ディザリング(Dithering)とは?

ディザリングとは、意図的にほんの少しノイズを加えることで、アナログからデジタルに変換したときに生じる誤差(歪み、劣化)を抑える処理です。

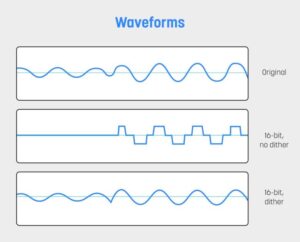

例えば、こちらの画像をご覧ください。

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5af04fb825bf0227c55aa6dc/209c2fab-aafd-451d-87d5-e45eb5e9313e/image-2-dithering.jpeg?format=2500w

一番上が元々の音(アナログ信号)です。

真ん中はこのアナログ信号をデジタル信号に変換したもので、「Original」の波形を簡易化したような形になっています。

元々の信号とは違った波形になってしまっていますが、このような誤差(歪みや劣化)は、DAWでビット深度を低くして楽曲をバウンス(書き出し)したときなどに発生します。

※例えばDAW上で24bitや32bitなどで楽曲を作っていても、CDにおけるビット深度は「16bit」と決まっているため、CDでリリースしたい場合はビット深度を下げなければなりません

この誤差を出来る限り少なくするのがディザリングで、その結果が一番下の波形(16-bit,dither)です。

完璧に同じではありませんが、真ん中のディザリング前(16-bit,no dither)よりも、元々の波形に近い形になっています。

https://www.masteringthemix.com/blogs/learn/what-is-dither-and-does-it-matter

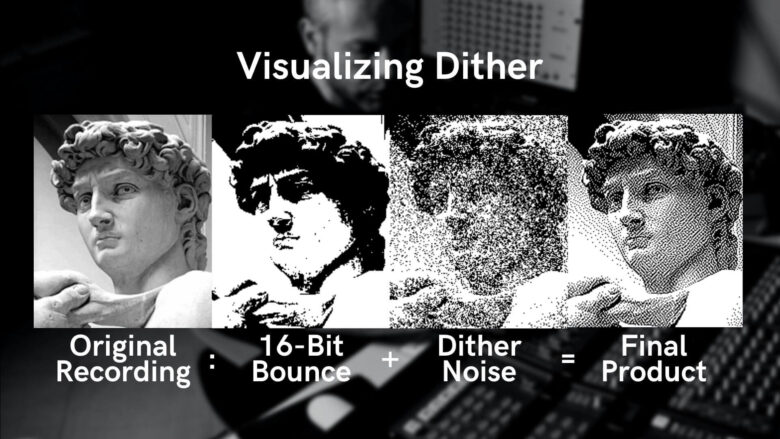

この手法はオーディオだけでなく画像にも使われています。

例えば、上記画像は一番左の「Original Recording」が元々の画像です。

これを16-bitでバウンス(書き出し)した結果が「16-Bit Bounce」で、かなり荒い画像になってしまっています。

そこで、「Dither Noise」を加えることで可能な限り元の画像に近づけることができ、最終的に一番右の「Final Product」に仕上がります。

ディザリングをしないと「16-Bit Bounce」のままになってしまいますが、ディザリングノイズ(Dither Noise)を加えるだけでこれだけキレイな画像になります。

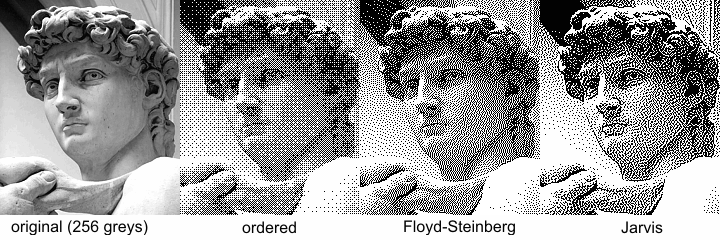

Comparison of different dithering algorithms (example: The statue of David by Michelangelo):https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dithering_algorithms.png

ディザリングの仕方によって、最終的な画像の状態も異なります。

一番左の元画像に対してディザリングを行った結果が、右3枚の画像です。

ディザリングのアルゴリズム(種類)によって結果が変わるため、Ozoneの「Dither」機能ではこれらをチェックすることができます。

「Dither」の設定

ここからは、Ditherの具体的なパラメーターの解説をします。

少し上級者向けの内容ですが、パラメーターを理解することでよりよいマスタリングに役立ちます。

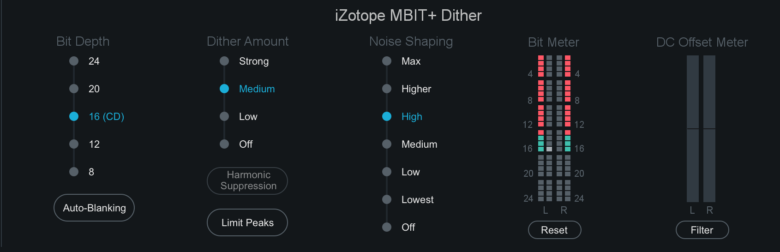

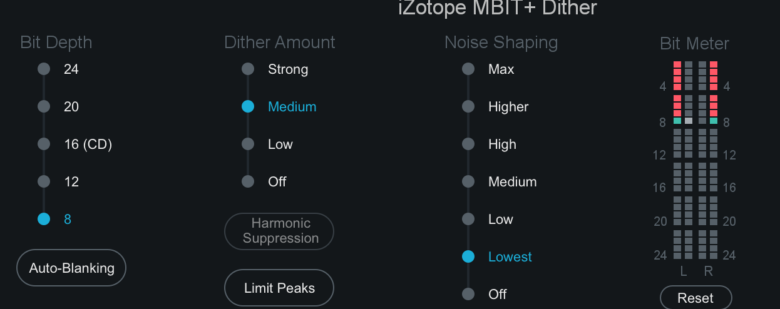

Bit Depth

ビット深度の設定をします。CDでリリースする予定がある場合は16(CD)に設定しましょう。

Dither Amount

ディザリングを行う度合いを設定します。

「Off」「Low」

ノンリニアクオンタイゼーションディストーションやディザーノイズモジュレーションが残る可能性があります。

Strong

ノンリニアディストーションは完全に除去されますが、ノイズフロア(雑音レベル)がわずかに上がります。

Medium

上記の設定のちょうど中間の設定です。(iZotope公式の推奨設定)

言葉で説明するとわかりにくいかもしれませんが、実際にそれぞれの設定に切り替えてみると、画面上のグラフが少し変わることがわかります。

※「Strong」に設定したとき

※「Low」に設定したとき

画面上のグラフには白線が引かれており、これは実際に適用しているディザリングノイズの量を表しています。

Dither Amountを変更することで、ノイズの量(白線の縦軸)が変わります。

Harmonic Suppression(ハーモニクス抑制)

ディザリングノイズが理想通りでない場合は、データの「切り捨て」のプロセスが必要になります。

データの切り捨てを行うことで、倍音を発生させる設定を行います。

ONにしても、ランダムクオンタイズによるディザリングノイズフロアは発生しません。

Limit Peaks(ピーク抑制)

ディザリングノイズは自然にランダムで発生し、音量も非常に小さいため、基本的には聞こえず、問題にはなりません。

しかし、ディザリングの設定や楽曲によっては、高音域のノイズが目立ってしまうこともあります。

そのため、このLimit PeaksをONにすることで発生するノイズを抑えることができます。

Auto-Blanking(自動ミュート)

インプット信号(オーディオの音量)がゼロになったとき(最低0.7秒間)、ディザリングノイズなどディザリングの効果を完全にミュートします。

無音のときにノイズが入ってしまう・目立ってしまうということがなくなります。

Noise Shaping(ノイズ成形)

ディザリングにおけるノイズのシェイプを変更します。

「Dither Amount」は「設定しているノイズシェイプで、どれだけノイズの量を増やすか」を設定する項目だったため、画面上部のグラフは上下に変化するのみでした。

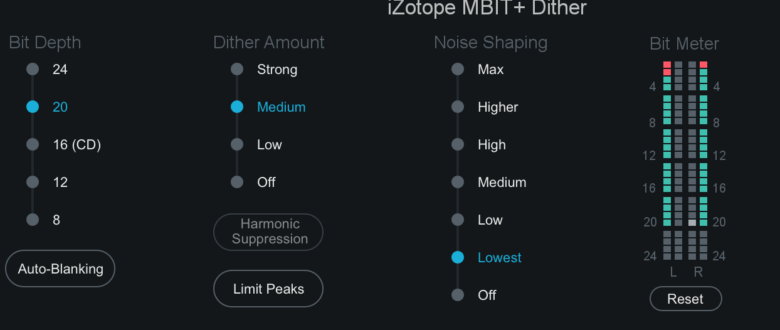

しかし、Noise Shapingでは「どの周波数にどれだけのノイズを出すか」を変更するため、項目によって画面上部のグラフの形が変わります。

設定「Max」

設定「Lowest」

微量ではありますが、設定を変更することで音質も変化しますので、ぜひさまざまな設定を試してみてください。

Bit Meter

何ビットがどれだけ使われているかどうかを示すメーターです。

※レベルメーターではありません

Bit Meterは大きく2つの表示に分かれます。

https://s3.amazonaws.com/izotopedownloads/docs/ozone9/en/dither/index.html#bit-meter

①現在使われているBit Depth(Bit Depth欄で設定した値)

一番上の赤いピクセルはプレイスホルダー(仮の場所)を表しています。

②実際に使われているビットの値(ピークホールド=一定期間における最大値を表示)

4本のメーターのうち、右2本は「右(R)チャンネル」の数値、左2本は「左(L)チャンネル」の数値を表しています。

Bit Depthを「8」に設定している場合は、両端のメーターが「8」まで点灯します。

Bit Depthを「20」に設定している場合は、両端のメーターが「20」まで点灯します。

OzoneのBit Meterを使うと何がわかる?

OzoneのBit Meterを使うと、以下のような問題を見つけることができます。

のマニュアルの画像のため、UIが異なりますが、機能や表示内容は同じです

ヘッドルームの問題

※こちらはOzone5のマニュアルの画像のため、UIが異なりますが、機能や表示内容は上位バージョンと同じです:

https://help.izotope.com/docs/izotope-ozone5-help.pdf

24bitのオーディオファイルを使っているのに、実際はフル(24bit)でビットを使用していないことがあります。

例えば上記画像「fig 1」では、白マルで囲まれた一番上の部分が点灯しておらず、この部分のビットが使われていないことがわかります。

一方で、下の画像のように、Bit Depth(ビット深度)を24に設定した上でBit Meterが24までしっかり行き届いている場合は問題ありません。

16bitでしか再生されていない

極端な例ではありますが、例えばずっと16bitしか使われずに再生されてしまっていることがあります。

例えば上記画像「fig 2」では、16bitよりも下のビットが使われていないことがわかります。

16bitにディザリングをしている場合は問題ありませんが、ディザリングを行っていないのにこのような現象が起きてしまっているときは、A/Dコンバーターやプラグインに何らかの問題があることが考えられます。

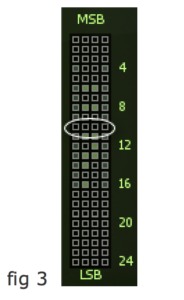

スタックビットの問題

「あるビットだけがずっと使われていないまま」ということがあります。

上記画像「fig 3」では、メーター中央・10ビット目あたりが全く使われていないことがわかります。

このように、あるビットだけが使用されていない場合は、A/Dコンバーターやプラグインで何かしらのバグが発生している可能性があります。

DCオフセットメーター

DCオフセットメーターでは、フィルターをONにしたときに除去したDCオフセットの量を表示します。

「DCオフセット」とは、「オーディオに含まれてしまった直流成分」のことです。

※DCは「直流」、オフセットは「ズレ」

Filterボタンを押すと、オーディオに対してフィルターがかかります。

DCオフセットの詳細と、なぜDCオフセットにフィルター機能が使われるのかについては、下の記事で詳しく解説しています↓

Ozoneを購入する

Ozoneシリーズには初心者向けの「Elements」、中級者以上の方向けの「Standard」と「Advanced」の3種類あります。

Advancedは最も使える機能が多く、マスタリングには困らなくなるプロ仕様になっていますので、キレイにミックス・マスタリングをしたい方はぜひGETしてください。

以上でOzoneシリーズのリファレンス機能の解説は終了です。

当サイトでは、他にもミックス・マスタリングに関するコツやプラグインの効果的な使い方をご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓