今回は、Warp Academyが解説する「ラウドにマスターする方法」をまとめました。

プロのように音圧を上げ、音を劣化させず綺麗に音圧を上げる方法を詳しく解説します。

作曲・編曲をしている音楽プロデューサーの方にも、ミックス・マスタリングをしているエンジニアやMIX師の方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

「音圧が高い」は数字で言うとどれぐらい?

この記事では、音圧が高い状態を「-8 LUFS ~ -5 LUFS」と定義して解説を進めます。

ポップ、ヒップホップ、ダンスミュージックなどでは、実際にこれぐらいのラウドネスでマスタリングされることが多いです。

もちろん楽曲やジャンルによって平均値は異なりますが、今回はプロレベルのマスタリングをする1つの基準としてこの数字を目安としていきます。

よくあるマスタリング・音圧UPの間違い

僕(Warp Academy)はこれまでたくさんの音楽プロデューサーやマスタリングエンジニアと出会ってきて、自分自身も音楽制作をしてきました。

その中で、過去の僕がやってしまっていた大きな間違いが1つあります。

それは、音圧を上げる=リミッターをより強く使うと考えていたことです。

音圧を上げる方法をそれしか知らなかったので、リミッターを強く使えば使うほど音圧が上がると思っていました。

5~6dBのリダクション量になるようにしていたこともありましたし、それ以上になることもありました。

リミッターを使いすぎることのデメリット

リミッターを強く使いすぎると、以下のような問題が起こりやすくなります。

・音が歪む(音割れ)

・エイリアスノイズの発

・トランジェントが潰れる(パンチがなくなる)

・音の強弱が不自然になる

リミッターを使うと上記のような問題が発生しやすくなるので、音圧を上げることと引き換えに音質を優先するか、その逆を優先するかを考えることがあるでしょう。

要は「トレードオフ」で、音圧を得る代わりに音質を失うか、音質を得る代わりに音圧を諦めるか…などと言われることがあります。

しかし適切な対処方法を知っていれば、どちらも失わず、どちらも得ることができます。

僕は実際にさまざまなエンジニアから学び、リミッターを使うこと以外にも音圧を上げる方法を学びました。

この記事では、その方法をみなさんにご紹介したいと思います。

ミックスを比較してみよう

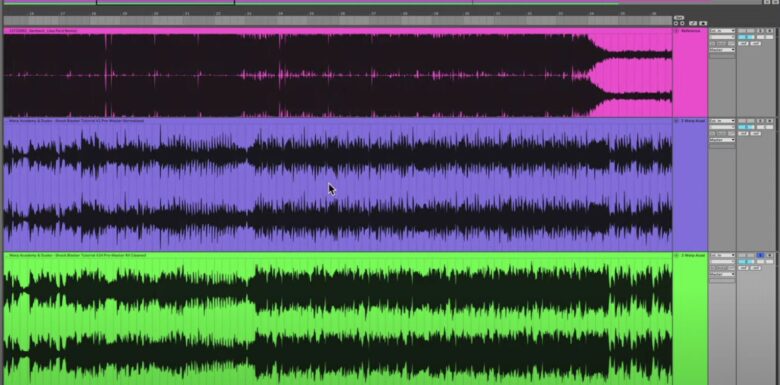

まずは、3種類の音源を比較して聞いてみましょう。

紫のトラック:オリジナル版。アーティストが自分でミックス・マスタリングしたバージョン

緑:Warp Academyがミックス・マスタリングしたバージョン

ピンク:リファレンス曲(曲調が似ている曲)

※紫と緑のトラックは同じ曲ですが、違う人がミックス・マスタリングしています。

はじめに、紫と緑のトラックのマスタリングチェインをすべてOFFにして聞いてみます。

ミックスの時点でどのように違いが出ているのか、注目しながらお聴きください。

マスタリングの違いを聴いてみよう

次は、マスタリング時に使ったプラグインをすべてONにして聴いてみましょう。

はじめにオリジナル版、途中から僕のバージョンに切り替えます。

マスタリングでも、少し差が出ていることがわかります。

オリジナル版のマスタリングチェインで使っているリミッターでは、3dBのゲインリダクションで、-8.8 LUFSの音圧が出ています。

対して僕のバージョンでは、同じ3dBのゲインリダクションで、-6.4 LUFSの音圧が出ています。

2~3dB程度のゲインリダクションなら、自然にリミッティングをして音圧を上げることができます。

それでは、2~3dB程度のゲインリダクションに収めながら音圧(LUFS)をアップさせるにはどうしたらよいのでしょうか?

プロとアマチュアで差が出るミックス・マスタリングポイント3つ

オリジナル版(紫)と僕のバージョン(緑)の大きな違いは、「周波数バランス」「音圧」「ピークの処理」の3つです。

これら3つのポイントを押さえておけば、プロのような音圧と音質を得やすくなります。

ポイント1.周波数バランス

比較して聴くと、僕がミックスした緑のトラックの方が重厚感があります。

これは、僕のバージョンでは低音域をブーストしているからです。

リファレンス曲と同じぐらい低音が出るように調整しています。

言い換えれば「高音域が中音域に比べて低音域が少なくなりすぎないようにしている」とも言えます。

すべての周波数帯域のバランスを取ることが重要です。

ポイント2.音圧(ラウドネス)

オリジナル版のラウドネスは-14.3 LUFSで、僕のトラックは-11.2 LUFSです。

ここで注目してほしいのが、オリジナル版と僕のバージョンは、リミッターのゲインリダクション量が同じになるようにしていることです。

つまりリミッターのリダクション量は同じなのに、音圧に差が出ているのです。

どうしてこのようなことができるかというと、次のポイント3が大きなカギになります。

ポイント3.ピークの処理

ピーク(音が突発的に大きく出ている部分)は、音圧を上げるときにとても重要なポイントになります。

リミッターはピークに対して強くリミッティングをかけるので、ピークが大きすぎるとピーク部分が強く潰れてしまい、パンチがなくなりやすいです。

そのため、リミッターをかける前にピーク部分を丁寧に調整することで、リミッターのかかりすぎを防ぐことができます。

ミックス・マスタリングで音圧を上げるコツ2つ

ここからは、先ほどのポイント3つを踏まえて上手に音圧を上げるコツをご紹介します。

音圧を上げるコツ1.スペクトラムを確認する

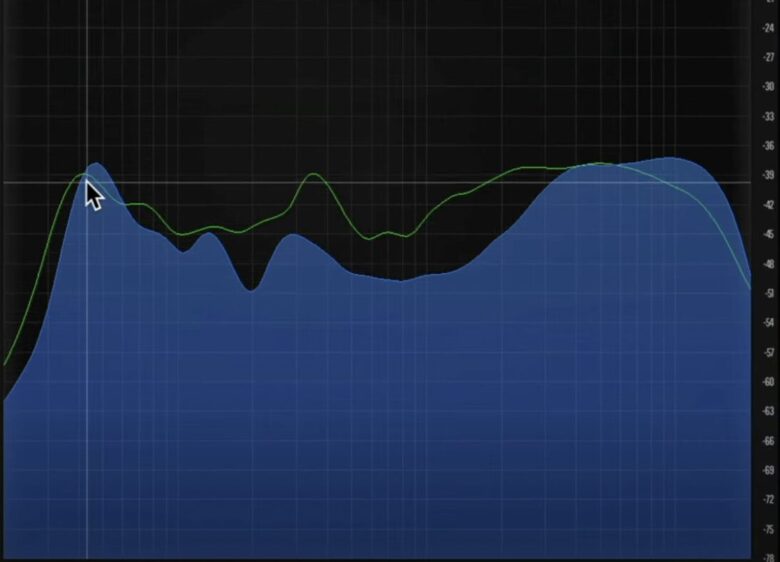

マスタリングをするときにおすすめなのが、リファレンス曲のスペクトラムと、自分の曲のスペクトラムを比較して確認することです。

いま再生されている曲の周波数をグラフで表示してくれるスペクトラムプラグインを使うと、どの周波数帯域の音が足りているか・足りていないかがわかりやすくなります。

※Fabfilter社「Pro-Q4」などのEQプラグインや、iZotope社「Tonal Balance Control」などでも簡単に確認できます。おすすめのプラグインは記事の最後にまとめてご紹介します。

https://youtu.be/YpbV0INpHgc?si=nz96gmP6xzugz-3y

例えば上記のスペクトラムは、オリジナル版のスペクトラムです。

よく見ると、画面左側の低音域〜中音域は大きく下がっている部分があり、画面右側の高音域がよく鳴っていることがわかります。

つまり、低音域〜中音域が足りていません。

このような周波数バランスになっていると、音は明るくなりますが、軽くてスカスカに聞こえやすくなります。

こちらは僕のバージョンのスペクトラムです。

画面右側の高音域と低音域が同じぐらいしっかり出ていて、中音域もオリジナル版より出ています。

このように、スペクトラムで見たときに出過ぎている周波数帯域がないか、足りない周波数帯域がないかを確認することが大切です。

音圧を上げるコツ2.ピークの処理をする

音圧を上げるには、ピークの処理を丁寧に行うことが大切です。

これはマスタリングよりも前の段階でできると理想です。

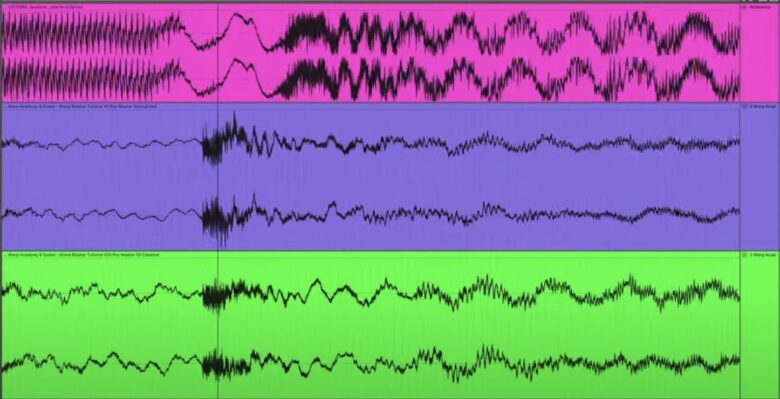

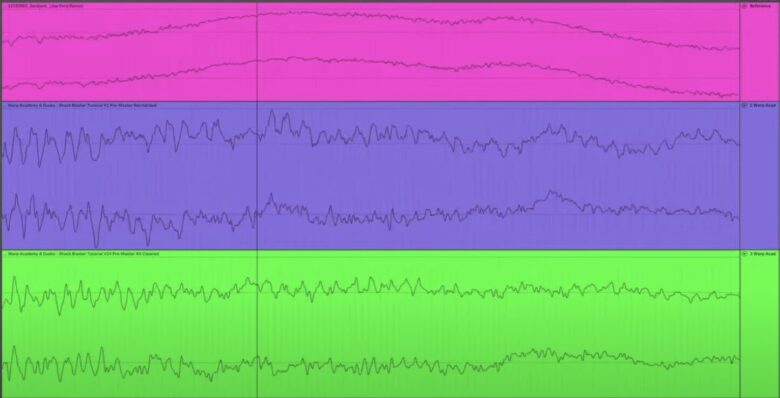

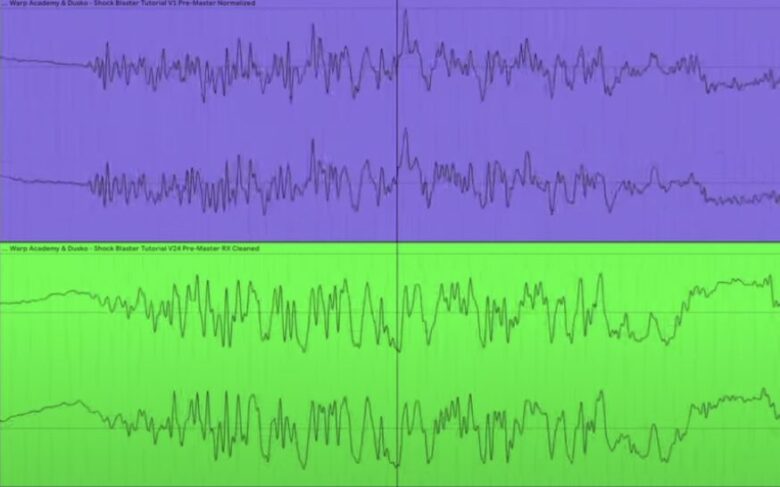

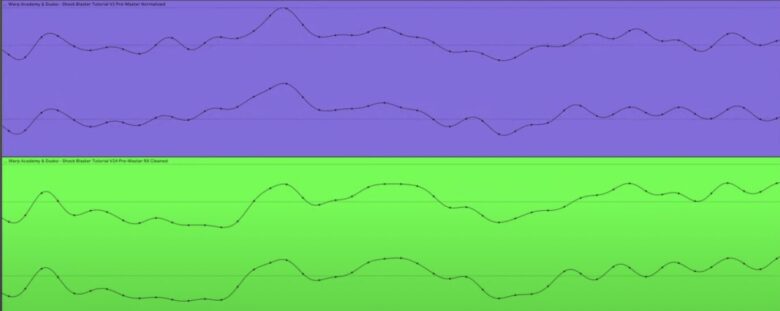

例えば、リファレンス曲・オリジナル版・僕のバージョンの3トラックの波形を比較してみましょう。

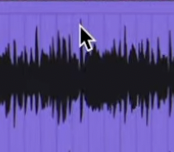

拡大してみるとわかりやすいのですが、真ん中のオリジナル版(紫)の波形は、ピークが縦に細い線のように見えます。

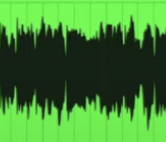

対して一番上のリファレンス曲(ピンク)や僕のバージョン(緑)の波形は、ピーク部分の線がほんの少し太いように見えます。

さらに拡大してみると、オリジナル版はピーク部分の波形が縦にとても長く伸びていて、僕のバージョンでは他の部分とそこまで大きな差がありません。

つまり、オリジナル版ではピーク部分とそれ以外の部分の音量差が大きすぎです。

そのため、平均ピーク値もオリジナル版の方が余計に大きくなってしまっています。

この大きく出てしまった部分をリミッターで潰そうとするので、リミッターが余計に強くかかってしまう割に音圧(LUFS)が上がらないのです。

ピークの処理をする方法

曲中でピークになりやすいのが、ドラムのキックやスネアドラムが鳴るタイミングです。

このようなパーカッシブな楽器は、パンチを求めるあまりトランジェントシェイパーなどでトランジェント(アタック)を大きくしようとしがちです。

しかし、波形を拡大してみてみると、本当に一番大きく音が出ている瞬間はたったの1mm程度の間にすぎないことがあります。

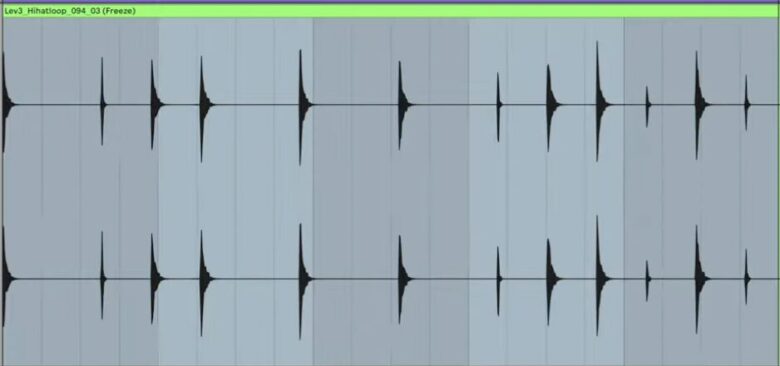

例えばピーク部分の波形をどんどん拡大してみると…

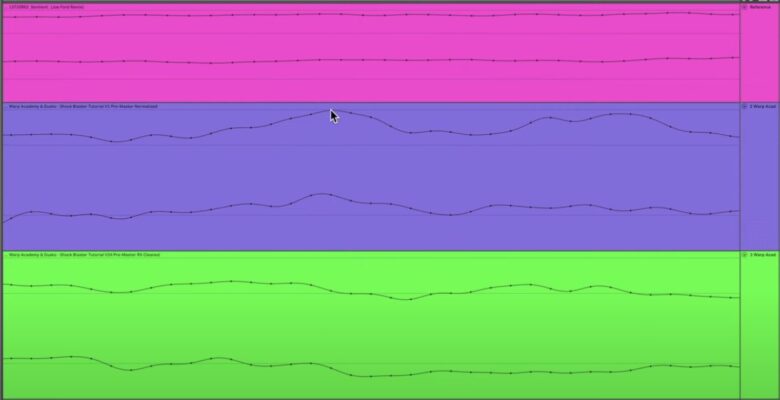

3枚目の画像のうち、マウスカーソルが当たっている部分がピーク部分です。

僕が使っているDAW「Ableton Live」では波形の上に黒いサンプルポイントが出てくるのですが、たったの3サンプル分の期間でピークが成り立っています。

オリジナル版(紫)には大きな山=ピークができていますが、リファレンスや僕のバージョンにはこれがありません。

つまり、この3サンプル分の瞬間だけ音量を下げれば、ムダなピークを抑えることができるのです。

別の場所を見てみても、やはりオリジナル版にはほんの一瞬だけ大きくピークができています。

※ちょうど黒い縦線が入っている付近:https://youtu.be/YpbV0INpHgc?si=nz96gmP6xzugz-3y

このようなピークを抑える方法は、いくつかあります。

・ピークを出しやすい楽器の音量を下げる

・ハードクリッピングをする(クリッパーでピークをバッサリ切る

・コンプレッサーでピーク部分を潰す

マスタリングでピークを抑えようとすると、楽曲全体に対してこれらを行わなければいけないため、楽器個別に処理ができないというデメリットがあります。

そのため、これらはできるだけミックスの段階で行っておくことをおすすめします。

たった1つの楽器の音量をほんの少し下げるだけで、この問題が解決することもあります。

ぜひお試しください。

おすすめのMIX・マスタリングプラグイン

最後に、今回の内容を踏まえておすすめのMIX・マスタリングプラグインをご紹介します。

どれも世界中のプロが愛用している有名なプラグインですので、ぜひご活用ください。

おすすめのスペクトラムプラグイン

iZotope社「Tonal Balance Control」は、理想のスペクトラムバランスを可視化してくれるプラグインです。

ジャンルごとにプリセットも用意されていますので、楽曲のスタイルに合わせて理想の周波数バランスを整えやすいです。

おすすめのクリッパープラグイン

iZotope社「Ozone」はマスタリングに必要な機能が詰まったプラグインですが、その中にソフトクリッパー(Soft Clipper)があります。

初心者の方は「Elements」、中級者以上の方は「Standard」か「Advanced」をおすすめします。

おすすめのリミッタープラグイン

Fabfilter社「Pro-L2」は世界的に有名なリミッタープラグインの1つで、世界中のプロが愛用しています。