今回は、音楽プロデューサーのNathan James Larsenが教える「プロのようにポップ・ファンクのブラスを作る方法」をまとめました。

ポップやファンクでは、音が明るく華やかなブラス(金管楽器)がよく使われます。

しかし一方で、ブラスは本物の演奏のように聞かせるのが難しい楽器でもあります。

そこでこの記事では、プロがどのようにしてブラスを打ち込んでいるのか、コツを8つご紹介します。

プロが教える金管楽器打ち込みのコツ8つ

今回ご紹介する金管楽器打ち込みのコツは、こちらの8つです。

金管楽器打ち込みのコツ8つ

- いい音源を使う

- アーティキュレーションに気をつける

- コンプレッサーで迫力を加える

- ディストーションで迫力を加える

- ステレオワイドニングで広がりを加える

- パラレルコンプレッションで出過ぎた音を抑える

- EQでパワーと存在感を出す

- リバーブを使って広がりを出す

1~3は打ち込みに関するコツ、4~8はMIXに関するコツです。

これらをしっかり行うと、このようなサウンドを作ることができるようになります。

それでは、1つずつ解説します。

金管楽器打ち込みのコツ1.いい音源を使う

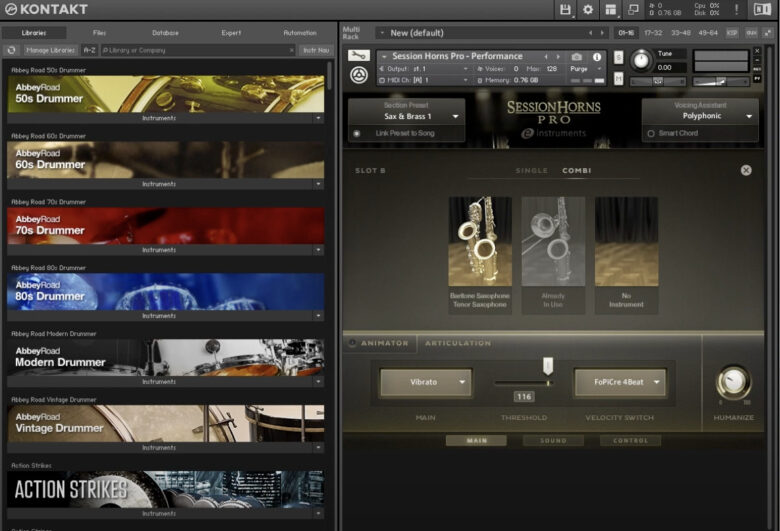

より本物のようなブラスサウンドを作るには、まず使う音源が重要です。

プロが作っているポップの楽曲のようなサウンドを作るためには、打ち込みの技術だけでなく、使う音源そのものの質が大きく影響します。

残念ながら、DAW付属の音源だけでプロのようなブラスサウンドを作るのはかなり難しいです。

そのため、質のいいブラス音源を購入することをおすすめします。

おすすめのブラス音源は下記の記事にまとめています↓

金管楽器打ち込みのコツ2.アーティキュレーションに気をつける

MIDIを打ち込むとき、とても大切なのがアーティキュレーションです。

アーティキュレーションとは「レガート」「スタッカート」「アクセント」など、音の強弱や表現のことです。

楽譜上で示される強弱記号・表現記号だけでなく、ちょっとした演奏のニュアンスなどもこれに含まれます。

フォルテ・ピアノ・クレッシェンドを活用しよう

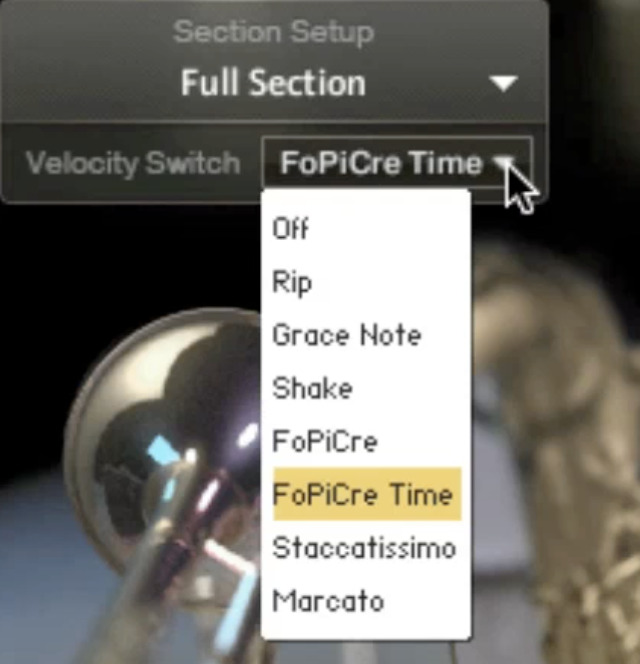

例えばブラスでは「強く入る→すぐに弱くなる→だんだん強くなる」のような演奏をすることがあります(フォルテ・ピアノ・クレッシェンド)。

例えばNative Instruments社「Session Horns PRO」では、「FoPiCre」というアーティキュレーションを使うことができます。

これは「フォルテ・ピアノ・クレッシェンド」の略で、自動的に「強く入る→すぐに弱くなる→だんだん強くなる」のように演奏されます。

スラーを活用しよう

また、スラーなどの音のつながり方もアーティキュレーションでは大切な要素です。

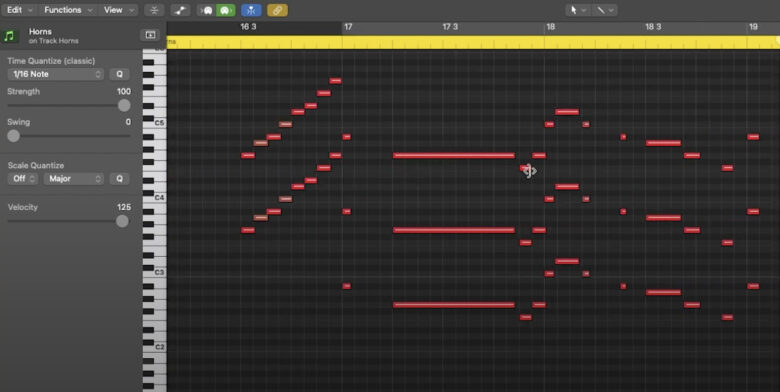

例えばこちらのMIDIデータをよく見てみると、ほんの少しではありますが、次の音と被っているMIDIノートもあれば、被っていないMIDIノートもあります。

これは、スラーのように音をなめらかにつなげるかどうかを決めるためです。

強調したい音はタンギングをするようにアタック感をはっきり出したいので、前の音とMIDIノートが被らないようにします。

逆に「ラララ〜」とゆるやかに歌うように音をつなげたい場合は、MIDIノートをわざと少しだけ伸ばし、音のアタックが目立たないようにします。

ベロシティーを活用しよう

ベロシティー(音の強さ)も、打ち込みブラスでは非常に重要です。

今回の楽曲では、ほぼすべての音をMAX(127)のベロシティーで鳴らしています。

これは、この曲ではこれぐらいの強さのベロシティー・音色が必要だったからです。

1つでも80ぐらいの強さの音があると弱く聞こえてしまい、楽曲にマッチしないのでこのようにしています。

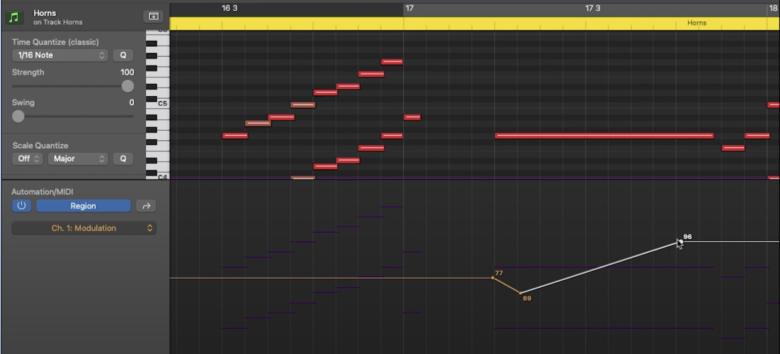

音源に応じてオートメーションも活用する

音源によっては、「強いベロシティーで長い音が打ち込まれたら自動的にフォルテ・ピアノ・クレッシェンドにする」という製品もあれば、そのようなアーティキュレーションが搭載されておらず「ずっとフォルテで鳴らし続ける」という製品もあります。

そのため、理想のアーティキュレーションを演奏するためにはオートメーションを活用することも大切です。

例えばベロシティーを最大で打ち込んだあと、上記画像のように音量(モジュレーション)のオートメーションを書くと、フォルテ・ピアノ・クレッシェンドを作ることができます。

オートメーションであればクレッシェンドの長さ・速さも自由に調整できるので、とても便利です。

金管楽器打ち込みのコツ3.コンプレッサーで迫力を加える

ここからは、MIXに関するコツです。

どんなに頑張って打ち込んでもプロのようなサウンドにならない場合は、MIXを工夫することでレベルアップできる可能性があります。

MIXではじめに使うのはコンプレッサーです。

このコンプレッサーで程よく音を潰し、音に迫力を加えます。

アタック:少し遅め(15ms)

リリース:少し遅め(50ms)

レシオ:4:1

リダクション量:-5dB

アタックを遅めにすることで、トランジェントは潰さずその他の音の音量を下げるため、よりパンチのある音になります。

もしコンプレッサーにディストーションのパラメーターがある場合は、ここでほんの少し歪みを加えてもよいでしょう。

ここではディストーションを「Soft」に設定し、ほんの少しだけ音に鋭さを加えています。

金管楽器打ち込みのコツ4.ディストーションで迫力を加える

ブラスにディストーションを加えると、よりカリッと明るくパンチのあるサウンドになります。

今回はsoundtoys社「Decapitator」を使っていますが、このプラグインはディストーションの明るさを決めることができるので、ほんの少しだけ明るめ(BRIGHT)に設定しています。

もちろんDAW付属のディストーションなど、他のプラグインを使っても構いません。

金管楽器打ち込みのコツ5.ステレオワイドニングで広がりを加える

より華やかなブラスを作るためには、ステレオワイドニング(音を広げるツール)も有効です。

今回はOUTPUT社「Thermal」を使い、WIDTHエフェクトを利用して音を少し広げています。

Thermalはもともとディストーションプラグインですが、WIDTHパラメーターが使えるので使用しています。

他にもユニークなエフェクトを加えられる万能プラグインですので、まだお持ちでない方はぜひチェックしてみてください。

金管楽器打ち込みのコツ6.パラレルコンプレッションで出過ぎた音を抑える

次は、パラレルコンプレッションを使ってよりスムーズにコンプレッションを行います。

DAWのSend機能を使って、コンプレッサーがかかった音とかかっていない音を上手に混ぜ合わせます。

このとき使うコンプレッサーはアタックを速めにして、出過ぎたアタック(音の立ち上がり)をほどよく抑えます。

この設定のコンプレッサーをそのまま使ってしまうとアタックが完全に潰れてしまうので、パラレルコンプレッションを使って少し抑える程度にします。

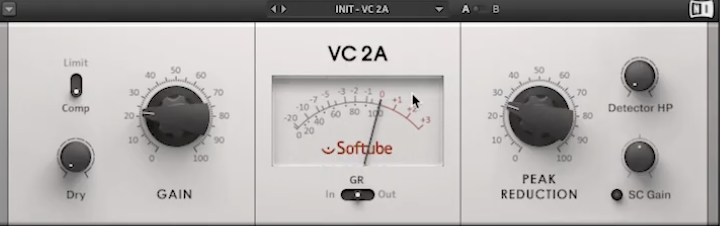

今回はNative Instruments社&Softube社「VC 2A」を使用しています。

リダクション量が-1~-2dB程度になるようにします。

Native Instruments社&Softube社「VC 2A」は単体での販売を終了しており、Native Instruments社のバンドル「VINTAGE COMPRESSORS」に同梱されています。

金管楽器打ち込みのコツ7.EQでパワーと存在感を出す

次は、EQで600Hz付近の中音域をブーストします。

中音域をブーストすることで、ブラスのボディ(根幹)部分を上げることができるので、パワーや重さ、存在感が増します。

今回はLogic Pro付属のEQプラグイン「Vintage Console EQ」を使っています。

600Hz付近を2.4dBだけ上げています。

金管楽器打ち込みのコツ8.リバーブを使う

最後はリバーブを使って広がりを出します。

今回はNative Instruments社「RAUM」を使っています。

ディケイ(長さ)は2秒、MIXは30%にしています。

このプラグインはMIX(Dry/Wet)が調整できるのでトラック(Bus)に直接使っていますが、もちろんSendを使っても構いません。

Native Instruments社「RAUM」はこちらのリンクから無料でダウンロードできます。

上手にMIXすると音量が小さいのに音圧があるように聞こえる!?

実は上手にMIXをすると、音量メーターの数字は小さいのに、音は大きく聞こえます。

つまり、小さい音量で音圧を高く聞かせることができます。

例えば上記画像は、今回ご紹介したコツを行っていない状態の音量です。

最大音量(緑の文字)は「-2.5dB」です。

一方、こちらの画像は今回ご紹介したコツを行った後の音量です。

最大音量は先ほどよりも小さい「-4.7dB」です。

フェーダーは-4.0dBのままで一切変えていません。

それなのに、コツを実践した後の音の方が明らかに音が大きく華やかに聞こえます。

上手にMIXをすると、このように小さい音量のまま音圧を稼ぐことができます。

今回ご紹介したコツは、1つ1つはとても小さな違いしか生み出しませんが、重ねるとこれだけ大きな差を生み出すことができます。

プラグインを使って「5%」変わればOK

エフェクトプラグインを使うときにやりがちなのが「使いすぎ」です。

使いすぎて音の原型がなくなってしまったり、どんどん質が悪くなってしまうことがあります。

例えばブラスにディストーションを加えるとき、やりすぎるとこのように音割れした汚いサウンドになってしまいます。

プラグインを追加したからと言って音を100%変える必要はなく、5%でも変わっていれば、そのプラグインの効果は十分あると言えます。

「1プラグインにつき5%」を目安に調整していきましょう。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にも打ち込みやMIXのコツをご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓