このシリーズでは、Galen DeGrafが解説する「どんなシーンにも合うテーマ音楽の作り方」をまとめています。

今回はPart4として、ハーモニックコンテキストと強拍・弱拍方法を使ったテーマの作り方を解説します。

映画「ヒックとドラゴン」で実際に使われた例をもとに、どんなシーンにも合う1つのメロディー(テーマ)を作る方法をご紹介します。

ハーモニックコンテキストと強拍・弱拍

ここまでで「スケールディグリーとインターバルとチャンク」を使う例をご紹介しました。

次にご紹介するのは、ハーモニックコンテキスト(Harmonic Context)です。

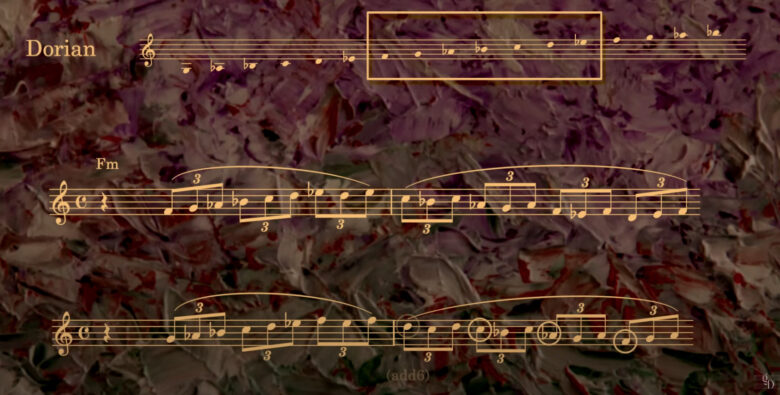

例えば、こちらの楽譜を見てみましょう。

メロディーはFから始まっており、2小節目の強拍を見ると「F」「C」「Ab」と、Fマイナーコード(F,Ab,C)を感じさせる音が使われています。

さてここで、もしGから始まるメロディーに書き直したら、どうなるでしょうか?

メロディー全体のピッチを上げてみましょう。

強拍だけを見ると、例えば2小節目は「D」「Bb」「G」「Eb」など、Fマイナーコード(F,Ab,C)にはない音ばかりが登場します。

つまり、ピッチ全体を上げた=スケールを変えたことで、元々のメロディーが持っていたハーモニー感(ここではFマイナーコードの雰囲気)がなくなってしまったことになります。

ハーモニー感=ハーモニーコンテキスト(ハーモニーによる文脈)がなくなってしまうと、雰囲気が大きく変わってしまいます。

そこで、とても有名な作曲家であるドビュッシーが使ったのは、このハーモニーコンテキストを大きく崩さずにメロディーを変えるテクニックです。

ハーモニーコンテキストを大きく崩さずにメロディーを変える方法

ドビュッシーは、ハーモニーコンテキストを大きく崩さずにメロディーを変えるテクニックとして「スケールをそのまま変えるだけではなく、必要なときは元々のハーモニーを崩さないように音を少しだけ調整する」というテクニックを使いました。

それでは、こちらの楽譜をご覧ください。

上段が元々のメロディーでFから始まっており、2段目がキー全体を上げたメロディーで、Gから始まっています。

単純にキーを上げただけでは、先ほどのように「元々のハーモニーでは使われないような音が強拍に来てしまう」という変化が出てしまいます。

そこでドビュッシーは、2段目の最後(4小節目)のハーモニーコンテキスト(Fマイナーコード)を崩さないようにするため、この部分の音程だけ調整しました。

変更前のメロディーの強拍:C,Bb,G,Eb

変更後のメロディーの強拍:D,C,Ab,F

BbやGはFマイナーコードの構成音ではありませんので、この音が強拍に来てしまうとFマイナーコードの雰囲気がなくなります。

そこで、強拍のところだけはFマイナーコードの構成音が来るように調整することで「メロディー全体のピッチ(キー)は上げたが、ハーモニーコンテキストは変更前後で変わらない」という流れを実現しました。

ちなみにDは「Fマイナーコードの6th」と考えられるため、ハーモニーコンテキストに大きな影響はありません

このようなテクニックを使用することで、Fドリアンスケールだったメロディーを、フラットが6個ついたAbドリアンスケールに自然に変えることができます。

フレーズのバリエーションを増やすポイント

以上のように、メロディーのバリエーションを増やす方法はキーを変える(転調する)ことだけではなく、「キーは変えるが重要なコードは変えない」という方法もあります。

一部だけスケールを変えたり、変更前のメロディーからハーモニーコンテキストを崩さないために強拍だけ音程をそのままにするなど、さまざまな方法があります。

7音のスケールから6音のスケールに転調する方法

みなさんがよく使うスケールは、7音階で構成されていることが多いでしょう。

例えばCメジャースケールなら「C,D,E,F,G,A,B」の7音で構成されています。

それでは、もし7音階のスケールから6音階のスケールに転調するには、どうしたらよいのでしょうか?

例えば、一番上にあるFドリアンスケールは「F,G,Ab,Bb,C,D,Eb」の7音で構成されています。

一方、一番下にあるホールトーンスケール(全音音階)は「D,E#,G#,A#,C」の6音で構成されています。

7thの音がないので、もし元のメロディーに7thの音があったら、該当する音がありません。

ここで使えるのが、前回ご紹介した「ステップ(インターバル)」で考える方法です。

ステップ(インターバル)で考えれば、「スケール上の何番目の音か」ではなく「直前の音の何個上か」で考えられるので、スケールの構成音の個数が違っていても転調することができます。

12音階で作られたフレーズを8音階に変更する方法

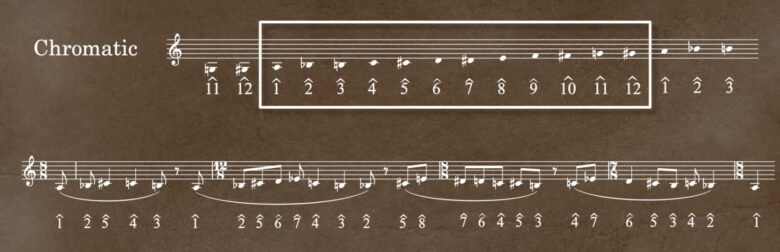

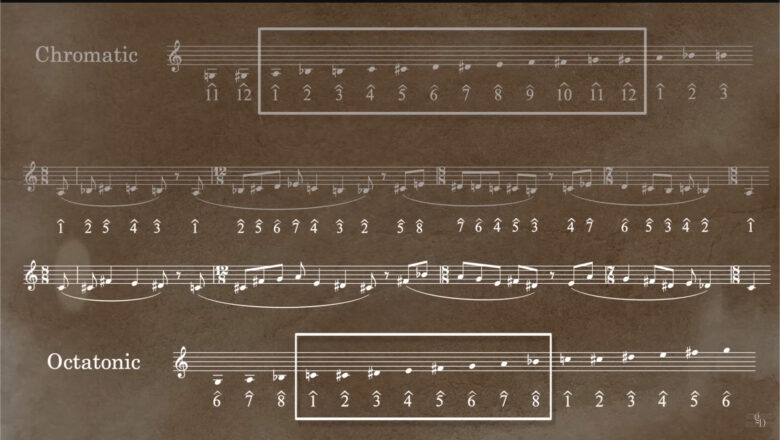

例えば、バルトークの楽曲の例を見てみましょう。

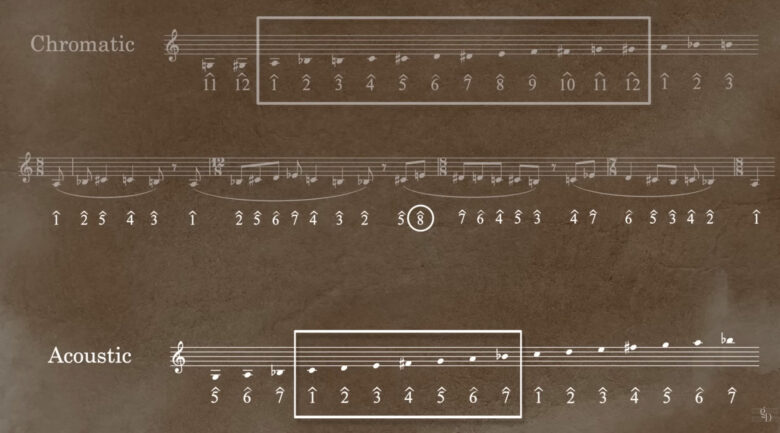

こちらのフレーズはクロマティックスケールが使われており、ピアノの鍵盤にある12音すべて使えるスケールです。

ここで、このフレーズを8音階であるオクタトニックスケールに変えてみます。

ステップ(インターバル)を使って転調をするときは、転調後のルート音や音階数は関係ないため、どんなスケールに転調しても構いません。

例えば今回は、Cオクタトニックスケール(C,C#,D#,E,F#,G,A,Bb)に変えてみます。

12音階で作られたフレーズを7音階に変更する方法

それでは、次は12音階のクロマティックスケールで作られたフレーズを、7音階のアコースティックスケールに変換していきます。

クロマティックスケールは12音階あり、元々のメロディーでは1~8音目の音が使われています。

しかしアコースティックスケールには8音目(8th)がありません。

このように元々のメロディーで使われていたスケールに、変更後のスケールには存在しない番号(ディグリーネーム)が使われていた場合は、ステップ(インターバル)から該当する音を探します。

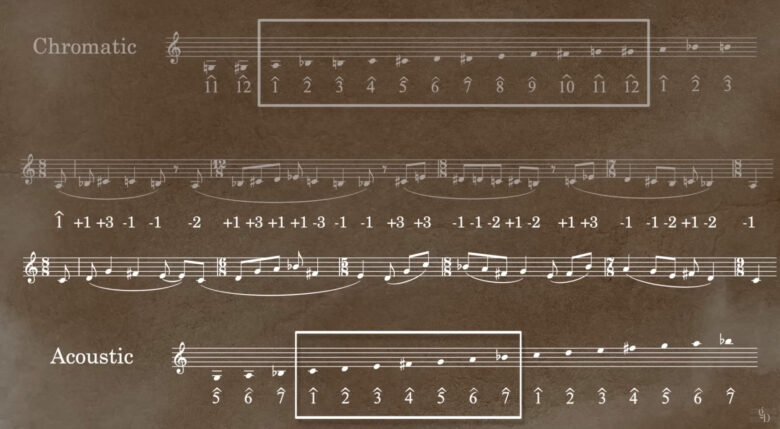

例えば元々のメロディーのインターバルをプラス・マイナスの数字で表すと、上記画像の2段目のようになります。

直前の音から、スケール上の音程において何個離れているかを±で示します

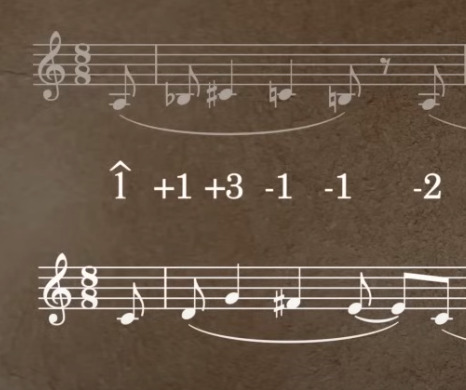

例えば1小節目は「+1、+3、-1、-1、-2」という流れになっています。

そのため、変更後のCアコースティックスケールでも同様に、音の高さが「+1、+3、-1、-1、-2」になるようにします。

例えば変更前のメロディーにおいて、メロディーの3つ目の音は「DbからC#」に上がっており、その差は+3です。

そのため、変更後のCアコースティックスケールでも「Dから3つ上の音」に上がるように調整します。

Cアコースティックスケール「C,D,E,F#,G,A,Bb」において、Dの3つ上は「G」ですので、Dの次はGとなります。

スケールによってスケール音のインターバルは異なりますので、例えば「+3」が半音3つ分違いになるスケールもあれば、半音6つ分違いになるスケールもあります。

しかし、スケール上における音の幅(飛び方)はおおよそ同じですので、元々のメロディーの雰囲気を崩さずに転調をすることが可能です。

また、転調したからと言って絶対にリズムを変えてはいけないということはありませんので、少しメロディーのリズムや長さを変更しても構いません。

「ヒックとドラゴン」で使われている作曲テクニックの振り返り

それではここで、これまでご紹介した作曲テクニックを振り返りながら、Part1の冒頭でご紹介した「ヒックとドラゴン」の例をもう一度振り返ってみましょう。

これまでご紹介した「インターバル(ステップ)」と「強拍に来ている音」をもとに分析してみると、メインテーマがさまざまな場面に応じて巧みに変化していることがわかります。

原曲の公式音源

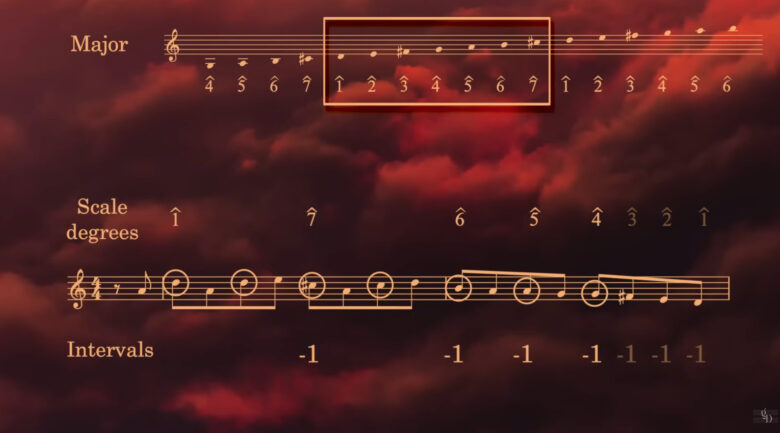

こちらの楽曲の強拍を見てみると、Dメジャースケールを順番通りに下がっていることがわかります。

しかし、この下降の速さは小節が進むにつれてどんどん速くなっています。

例えば1小節目では2拍ごとに音が変わっていましたが(DとC#)、2小節目では1拍ごとに音程が変わっています(B,A,G,E)

このように音の長さを変えて下降のスピードを速めることで、楽曲が与える印象を変えることができ、映像に合わせた音楽を作ることができます。