今回は、David McCaulleyが解説する「ジョン・ウィリアムズはスターウォーズでどのようにハーモニーを使っているか」をまとめました。

映画音楽の巨匠であるジョン・ウィリアムズは、映画のストーリーを表現するためにさまざまな工夫をしています。

この記事では「ハーモニー」に注目し、彼がどのようにしてハーモニーを作り、それが映画でどう生かされているのかを解説します。

映画音楽作曲法1.トーナリティとアトーナリティの使い分け

ジョン・ウィリアムズが使う映画音楽作曲法1つ目は「トーナリティとアトーナリティの使い分け」です。

トーナリティ(Tonality)とは、特定のピッチやコードが中心に聞こえるような仕組み・公式のことです。

例えばCメジャースケールは「C,D,E,F,G,A,B」の7音が使われますが、CやCメジャーコードが使われると解決感や安心感が生まれ、中心になる音だと感じやすくなります。

※この場合、CやCメジャーコードはトニックと呼ばれます

つまり、スケールを使うときのように「中心」「解決感」を感じれば、それはトーナリティを持った音楽であると言えます。

アトーナリティー(Atonality)はこの逆で、「中心」を感じる音もなければ、キー(調)を感じることもないような音楽です。

ジョン・ウィリアムズはこのトーナリティとアトーナリティを使い分けることで、映画の登場人物の感情を描写したり、視聴者にどのような気持ちになってほしいのかをコントロールしています。

例えば誰もが知っている「スターウォーズのテーマ」では、はじめにBbメジャースケールだとはっきりわかるようなハーモニーを使っています。

スターウォーズの一番はじめの映画は1977年代に公開されたため、当時の視聴者はまだ宇宙船(スペースシップ)というものに親しみのない人が大半でした。

そもそも宇宙船というものがどんなものなのか、どんな仕組みでどんな生物がいるのか、敵なのか味方なのか、安全なものなのかどうかさえもよくわからない状態です。

その状態で摩訶不思議な音楽を最初に聞かせてしまうと「意味不明な世界」という印象を最初につけたまま、視聴者が混乱した状態で物語がスタートしてしまいます。

そこでジョン・ウィリアムズは、視聴者を置いてけぼりにしないために、とても聞き心地がよく視聴者が音楽的に親しみを持てるようなサウンドを最初に出しました。

馴染みのない音楽で不穏&奇妙な雰囲気を作る

親しみのあるハーモニーを聞かせて視聴者を安心させた後は、いよいよ視聴者を道の世界に引き込んでいきます。

ミクソリディアンモードやポリコード、ハーモニックメジャースケールを使い、徐々に親しみのない怪しい雰囲気の音楽になっていきます。

シリアスな戦闘シーンに入ると、より馴染みのないスケールやハーモニーを使っていきます。

この「馴染みのない音楽」というのが、冒頭にお話した「アトーナリティを使った音楽」です。

例えばドロイドとジャワのシーンでは、このアトーナリティを使った音楽が奇妙で怪しい雰囲気を演出しています。

もちろんこれは意図的に行っていることで、地球上の私たち人間が理解できないような不思議な生き物を音楽で表現するためにこのようにしています。

馴染みのある音楽で視聴者に共感させる

最初のオープニングから初めて人間(ルーク)が登場すると、音楽は親しみのあるハーモニーが使われます。

GマイナースケールとDbメジャーキーを使い、トーナリティのある音楽になっています。

日常的にトーナリティのある音楽に触れており、また「中心」「安心感」「解決感」を感じやすいトーナリティの音楽を使うことで、ルークが登場した瞬間に視聴者がルークに共感しやすくなっています。

つまり、音楽的に親しみがある=登場人物に親しみを持つ=その人物が視聴者の味方であると感じさせる=その人物に共感しやすくなります。

これは劇中で何度も行われているので、視聴者の味方だと思われる登場人物が出ているときはどんな音楽が流れるのか、その音楽にトーナリティがあるように聞こえるかをチェックしながら画面を見ると面白いでしょう。

トーナルとアトーナルの使い分け方

トーナルな要素とアトーナルな要素は、映画音楽においてはこのような印象を持たせます。

トーナル

親しみがある、味方、自分(視聴者)と関係がある、共感する

正義、安心、平和、幸せ、おもしろおかしい

アトーナル

親しみがない、敵、エイリアン(部外者)、共感できず相容れない

奇妙、シリアス、緊迫、危険、異世界、不思議

映画音楽作曲法2.パラレルハーモニーの使い分け

ジョン・ウィリアムズが使う映画音楽作曲法2つ目は「パラレルハーモニーの使い分け」です。

パラレルハーモニーとは、2種類以上のハーモニーラインを使うテクニックです。

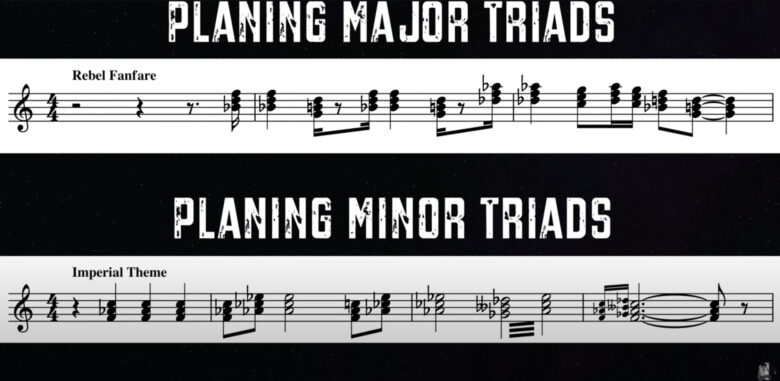

ジョン・ウィリアムズのスコアを見ると、メジャートライアドをメインに使う楽曲やフレーズ、マイナートライアドをメインに使う楽曲やフレーズがあることがわかります。

例えばスターウォーズの場合、「反乱軍のファンファーレ」ではメジャートライアドをメインにし、「帝国のテーマ(ダース・ベーダーのテーマ)」ではマイナートライアドをメインにしています。

つまり、反乱軍(味方の登場人物)が出てくるときはメジャートライアドがメインの音楽を、帝国軍(敵の登場人物)が出てくるときはマイナートライアドをメインにした音楽が使われています。

例えばダース・ベーダーが歩いてくるシーンでは、マイナートライアドをメインにした楽曲が流れます。

R2が出てくる安心するようなシーンでは、メジャートライアドをメインにした楽曲が流れます。

敵から逃げようとしているシーンでは、その緊迫感を演出するようなマイナートライアドがメインの音楽が流れます。

このように異なる2つ上のハーモニーラインと登場人物を重ね合わせることで、いま誰に注目しているシーンなのか、視聴者には誰の感情に寄り添って欲しいのかを音楽だけで表現することができます。

メジャーは「ハッピー」マイナーは「悲しい」だけではない

音楽理論を学んでいると、メジャーキーやメジャーコードは「ハッピー」「明るい」というイメージ、マイナーキーやマイナーコードは「悲しい」「暗い」と学ぶことも多いでしょう。

しかし今回ご紹介したように、メジャー系の音楽やトーナリティを持った音楽で「味方」「安心」「親近感」、マイナー系の音楽やアトーナリティの音楽で「敵」「不安」「疎外感」などを演出することもできます。

つまり、メジャーやマイナー、トーナリティとアトーナリティの違いでストーリーを表現することができるのです。

映画音楽では非常に有効なテクニックですので、ぜひお試しください。

当サイトでは他にも映画音楽やゲーム音楽に関するテクニックをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓