今回は「低音域の吸音が重要な理由」をまとめました。

200Hzの低音域は部屋でどのように鳴り、人間の耳にはどのように聞こえ、それが映画や音楽を楽しむときにどう影響するのか、どのような吸音材を選べばいいのかを解説します。

特に、音をシビアに聞く必要がある音楽制作をしている方や、音響に関する知識に興味のある方はぜひ最後までご覧ください。

低音域の聞こえ方は部屋の大きさにダイレクトに影響する

200Hzの低音域は、部屋の大きさによって動きが大きく異なります。

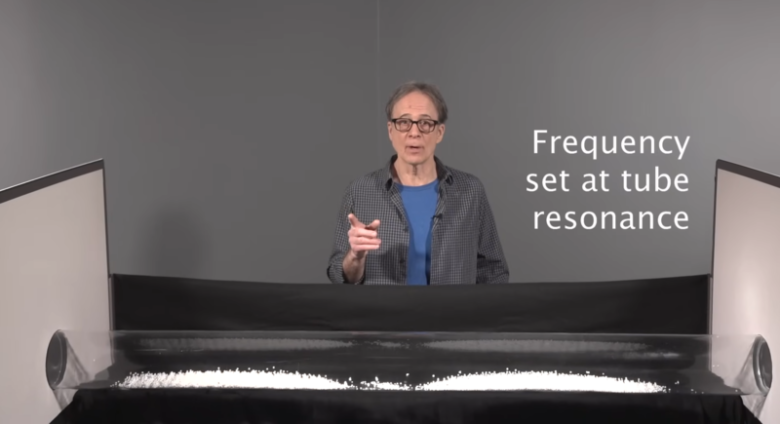

これはどういうことなのか、チューブを使った例で見てみましょう。

ここに、2つの壁をつなぐ1つの透明なチューブがあります。

チューブの中で音を鳴らすと、中に入っている白い粒が動く仕組みです。

音の周波数と部屋の「波長」が一致すると、その周波数の音だけ大きく聞こえるようになります。

例えばチューブの長さが6インチ(約15cm)だと、188Hzの音だけ大きく聞こえるようになります。

その2倍の長さ=12インチ(約30cm)あれば、94Hzの音だけが大きく聞こえます。

このように、特定の周波数の音だけが強調されて聞こえることやその音自体のことを「レゾナンス」と言います。

※「固有音」「Room Mode」などとも呼ばれます

そして、このレゾナンスは「部屋のどこで聞くか」によって変わります。

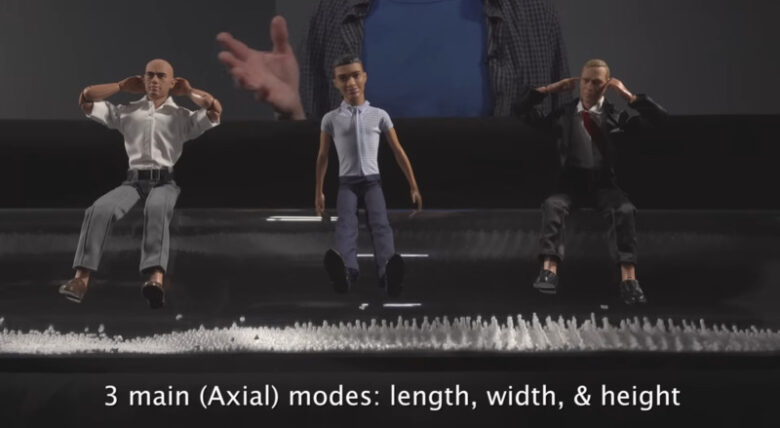

これは、3人の人形をチューブの上に置いた画像です。

左の人形(部屋の中心)

白い粒が動いていないので、この周波数帯域のレゾナンスはほぼ聞こえていない状態です。

ポイント

白い粒が少し震え、少し聞こえるようになります。

ポイント

白い粒が激しく震えているので、非常に大きな音量で聞こえます。

このうち、最もベストなポジションは中央の人形です。

※ただし、あくまでも”この周波数帯域の音においては”です

例えば、右の人形はチューブの長さのちょうど1/4の長さのところに置いていますが、こうすると部屋の波長と一致しているレゾナンスの音だけが大きく聞こえやすくなってしまいます。

逆に左の人形は位相の打ち消しが起こってしまうポジションで、レゾナンスの音が全く聞こえなくなってしまいます。

つまり、部屋のど真ん中と部屋の1/4にあたる場所は、どの周波数帯域もバランスよく聞きたいという人にはあまりおすすめできないポジションです。

レゾナンスは部屋に長く残りやすい性質がある

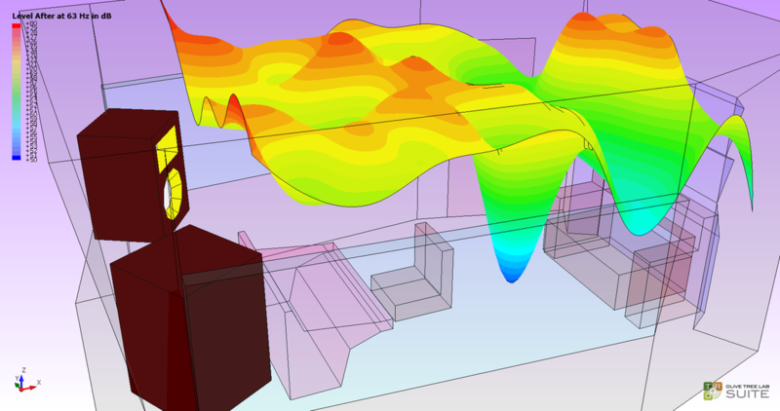

こちらの図は、部屋において低音域がどれぐらい聞こえるかを表しています。

この部屋の波長は63Hzですが、部屋のちょうど中央に座ると、この波長だけがほぼ聞こえなくなってしまうことがわかります(青い部分)。

また、このようなレゾナンスの音は「他の周波数帯域の音に比べて部屋に残りやすい」という性質があります。

つまり、リバーブがかかったように音が長引いて聞こえやすくなってしまいます。

レゾナンスより低い周波数帯域の音は最大パワーで響きにくい

そしてレゾナンスより低い周波数帯域の音は、部屋の中でフルに響かず終わってしまう性質があります。

レゾナンスより低い周波数帯域=部屋の波長(長さ)よりも長い波長を持っているので、波形が1周しないまま壁にぶつかって途切れてしまうイメージです。

中音域の波長の例

低音域の波長の例

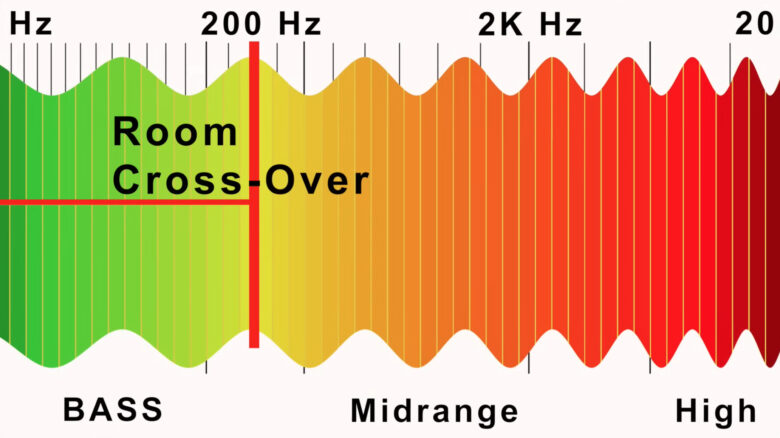

このレゾナンスとレゾナンスよりも低い周波数帯域の境目のことを「ルームクロスオーバー(Room Cross-Over)と言います。

ルームクロスオーバーは、200Hz程度であることが多いです。

レゾナンスに対処するには吸音材を使うのがベスト

ここまでで「部屋の大きさによってレゾナンスが変わる」「部屋のどの位置で聞くかによって、聞き取りやすい音域が変わる」というお話をしました。

しかし、結局どんな部屋にもレゾナンスがあり、部屋のどこにいても聞こえにくい音はあり、反射は発生してしまいますので、「何もしなくてもすべての音域がクリアに聞こえる部屋」は存在しないでしょう。

そのため、これらの問題に対処するためには吸音材が非常に重要になります。

吸音材とは、名前の通り音を吸収する機能があります。

「もともと鳴っていない音を増やす」ということはできなくても、「鳴りすぎている音を上手に吸音することで、どの周波数帯域もできるだけフラットにする」ということは可能です。

吸音材を使えば、部屋のサイズに関わらず、反射しすぎている音(=ムダな音)を吸音し、スピーカーから出た純粋な音だけを聞くことができるようになります。

なぜ音楽を聞くときは吸音材を使うべきなのか?

吸音材を使う1番の理由は、壁にぶつかった音を吸収し、ムダな反響を防ぐためです。

例えば壁に向かってテニスボールを打ったとき、ボールは少しずつ減衰しながら跳び、壁にぶつかると大きな衝撃が加わります。

※ハイスピードカメラを使うと、ボールに大きな衝撃が加わってボールが大きく凹んでいることわかります。

ボールが壁にぶつかると、壁に圧がかかったような状態になり、壁はボールがぶつかった衝撃をある程度は吸収することができますが、吸収できなかった分の力を使って反射するため、ボールは跳ね返ります。

逆に言えば、もし壁がテニスボールの衝撃をすべて吸収することができたら、ボールは跳ね返りません。

音の場合は、壁に音が反射すると部屋中に跳ね返ってしまい、反響音が充満してしまいます。

※音速は秒速340m(時速1224km)あるので、このスピードで壁にぶつかったときの衝撃や跳ね返りの力がとても大きいことは予想できます。

するとスピーカーから出た本来の音(本当に聞きたい音)と混ざってしまうので、音をクリアに聞くことができません。

そのため、壁(天井を含む)に吸音材を設置することで、音が壁にぶつかったときの衝撃を吸収し、音がムダに反響することを防ぐことが大切になります。

吸音材を買う・使うときの注意点

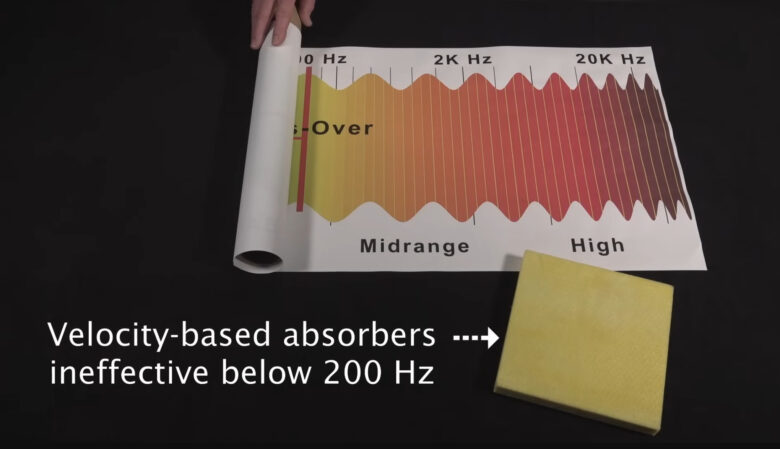

「吸音材を使えばムダな音を吸収できる」と言っても、すべての吸音材がすべての周波数帯域の吸音に対応しているとは限りません。

例えばファイバーグラスを使った吸音材は、200Hz以上の音を吸音することはできますが、200Hz以下の低音域を吸収することは苦手です。

しかし「膜吸音材」と呼ばれる吸音材であれば、200Hz以下の低音域もしっかり吸音することができます。

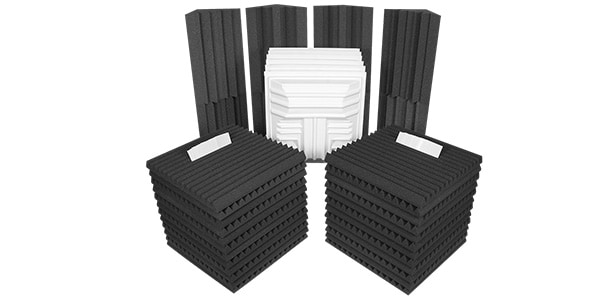

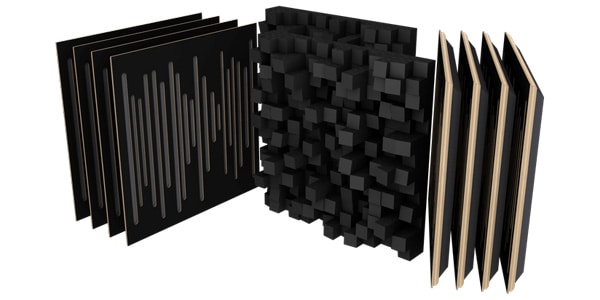

これらを踏まえると、吸音材は中〜高音域の吸音に優れたファイバーグラスやグラスウールなどを使った吸音材と、低音域の吸音に優れた膜吸音材(皮膜を使った吸音材)の両方あることが理想と言えます。

カーブ型やコーナー型の吸音材・拡散材であれば、この両方の素材を使っていることが多く、45~250Hzの低音域にも対応しています。

そのため、以下の画像のようにさまざまな吸音材を併用するとより吸音効果の高い環境を作ることができます。

吸音材は「聞きたい音」だけを残すことができる

吸音材が音を吸音してしまうのなら、「スピーカーから出た純粋な音」「本当に聞きたい音」も吸音されてしまうのではないかと思ってしまうかもしれませんが、そんなことはありません。

少なくともしっかりとしたメーカーであれば、吸音効果を厳密に計測・分析するための施設を作り、そこで吸音できている音の周波数や吸音効果を確認しています。

「スピーカーから出た純粋な音も吸音してしまっていないか」「吸音しすぎていないか」なども分析した上で開発していますので、この点は心配ありません。

吸音材の役割と選び方まとめ

以上が「吸音材の役割と選び方」でした。

低音域と部屋の大きさの関係

部屋の大きさによって「波長」が変わる=レゾナンスも変わる

特に低音域は部屋の大きさの影響を受けやすい

位置によって聞こえる音域・音量が変わる

部屋で起こる反射音の問題について

音は壁に当たったときに最も衝撃が大きく、衝撃が大きいほど跳ね返りやすい

→反射音が部屋中に蔓延してしまうとキレイな音で聞こえなくなる

吸音材の重要性について

低音域から高音域までバランスよくキレイな音を聞くためには吸音材が必要

吸音材も素材によって吸音できる音域が変わる

低音域用と中〜高音域用の製品を両方使うのが理想

おすすめの吸音材まとめ

最後に、低音域から高音域までカバーするのに使える吸音材をいくつかご紹介します。

少し高価だと感じるかもしれませんが、設置するだけでクリアにモニタリングできるようになり、劇的に音楽制作が捗るようになりますので、ぜひチェックしてみてください。

ご紹介する製品の開発会社紹介

はじめに、ここでご紹介する吸音材を開発している会社を簡単にご紹介します。

SHISUKA社(日本)

日本のSHIZUKA社(静科)は、音響・工業・住宅&オフィスまで、幅広く吸音・防音・遮音の施工をしている会社です。

床に立てて使える製品が多いため、壁を傷つけることなく設置しやすいのがポイントです。

AURALEX社(アメリカ)

1977年にアメリカで創業した会社です。

創業当初は吸音材が非常に高価で手に届きにくかったことから、「高品質&低価格」をモットーに開発を進めています。

エアロスミスのプロデューサーやプリンスのドラマー、エリック・クラプトンのバンドメンバーのスタジオなど、数多くのプロの音楽スタジオに使われている吸音材を開発しています。

Vicoustic社(ポルトガル)

東京にあるGenelec社の「Genelec エクスペリエンス・センター」や、バックストリートボーイズのメンバーであるケビン・リチャードソンのレコーディングスタジオ、U2を手掛けたエンジニアのスタジオなど、世界中のプロ用音楽スタジオでも使われる吸音材を開発している会社です。

Primacoustic社(カナダ)

2000年にプロ用音響製品に特化したメーカーとして創業したカナダの会社です。

「London12」「London8」など、吸音材の枚数や内容が異なるセットが販売されています。

「London12」「London16」を購入すると、低音域から高音域まで全てをカバーできる吸音材を一度にまとめて購入することができます。

(London8とLondon10にはベーストラップが付属していません)

日本の通販では、楽天に出店している「宮地楽器」「MUSICLAND KEY」などで購入できます。

おすすめの吸音材(全部セット)

低音用から高音用まですべて入っているので値段は張りますが、信頼できるメーカーの製品のため、これさえ買っておけば安心です。

AURALEX社

Primacoustic社 Londonシリーズ(London12とLondon16にはベーストラップも付属)

おすすめの中〜高音域用吸音材

SHISUKA社

Vicoustic社

Primacoustic社

おすすめの低音域用吸音材

SHISUKA社

AURALEX社(アメリカ)

Vicoustic社

Primacoustic社

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもオーディオやDTMにおけるモニタリングの知識についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓