今回は、Sounds Goodが解説する「シンセサイザーの全タイプを解説」をまとめました。

DTMや楽器演奏で使われるシンセサイザーには、さまざまなタイプがあります。

いずれもそれぞれ魅力があり、使い分けられるようになると音楽制作が非常に捗りますので、ぜひ参考にしてください。

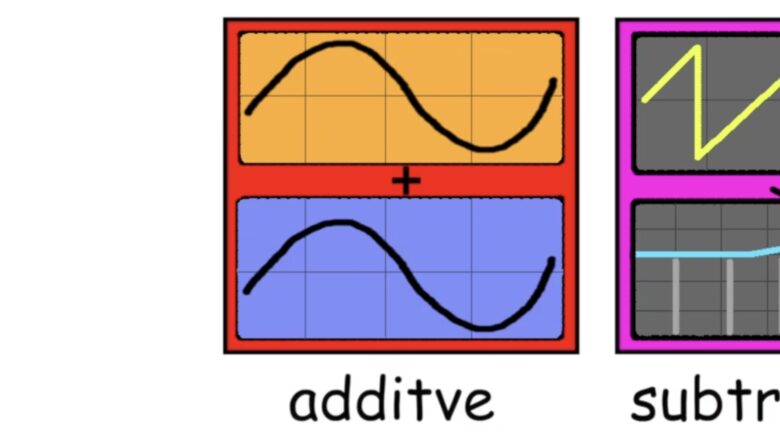

シンセのタイプ:アディティブシンセシス(加算方式)

1つ目のシンセサイザーのタイプはアディティブシンセシス(Additive Synthesis、加算方式)です。

名前の通り、音を足していくことで新しい音を作るタイプです。

この「音を足していく」という考え方は、シンセサイザーが生まれるもっと前の時代から使われてきた方法でした。

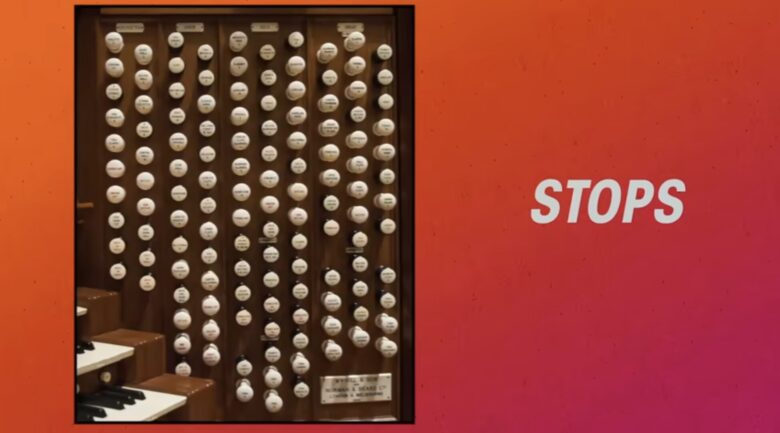

例えばパイプオルガンは、たくさん設置されたパイプに空気を送り込んで音を出す楽器です。

このパイプはいくつかのグループに分かれているのですが、どのグループに属しているパイプに空気を送り込むか=ONにするかは、演奏者が決めることができます。

演奏中はストップ(STOP)と呼ばれるパーツを操作してON/OFFを切り替えます。

「どのパイプから出る音を足して音を作っていくか」を考えて演奏するため、まさにアディティブシンセシスと同じような考え方で作られています。

音作りにおける「とても面白い考え方」とは?

実は、シンセサイザーの音作りにおいてとても面白い考え方があります。

「すべての音は、最終的にはサイン波に分けることができる」

つまり、「どんな音も無数のサイン波が集まってできている」ということです。

サイン波とは、アナウンスや警告音などで使われる「ポーッ」という音です。

実際にスペクトラム(波形を可視化したもの)を拡大して見てみると、サイン波のような波が無数に並んでいることがわかります。

つまり、サイン波をたくさん加えれば、どんな音でも作れてしまうということです。

これが、加算方式のシンセサイザーの基本的な考え方です。

アディティブシンセシスを使ったおすすめDTMプラグイン

アディティブシンセシスを使ったおすすめDTMプラグインとしては、今回の解説動画でも使われているArturia社「Pigments」がおすすめです。

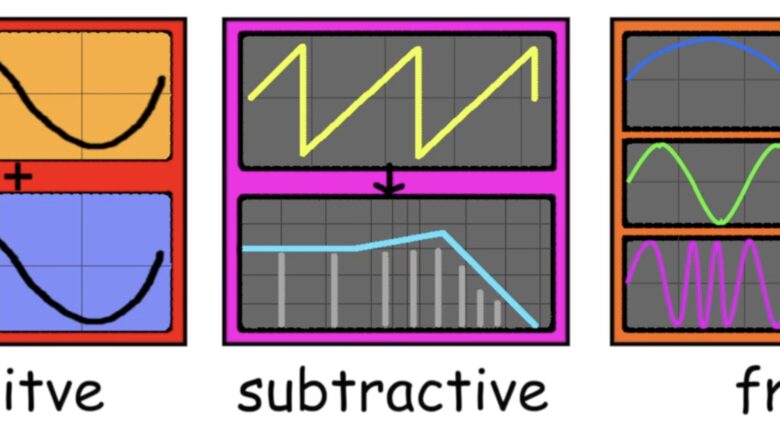

シンセのタイプ:サブトラクティブシンセシス(減算方式)

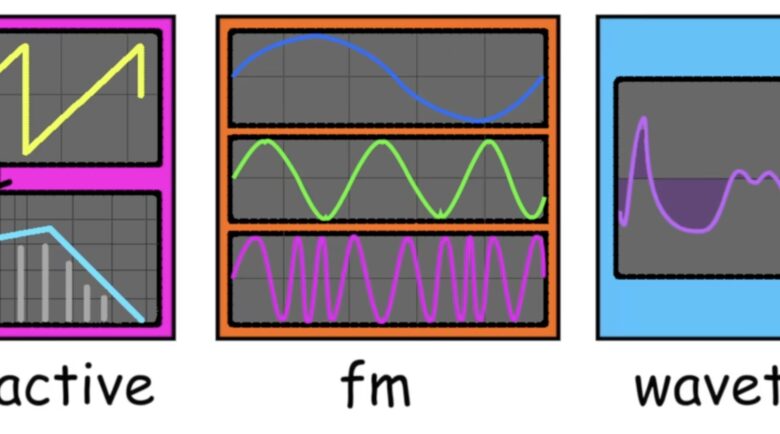

サブトラクティブシンセシス(Subtractive Synthesis、減算方式)は、先ほどの加算方式のシンセサイザーとは逆のタイプです。

「充実したリッチな波形から、フィルターを使って不要な音を取り除いていく」というのが基本的な考え方です。

最初からさまざまな音が入った派手な音を作っておけば、後からフィルターで余分な音をカットし、さまざまな音を作ることができます。

減算方式のシンセサイザーにおける音作りの流れ

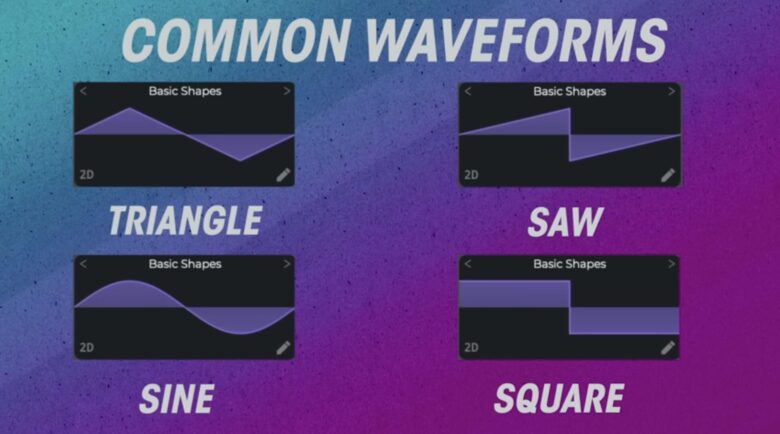

減算方式のシンセサイザーでは、オシレーター→フィルター→アンプの順に音が流れていきます。

まずはじめに、オシレーターを使って基本的な波形を作ります。

オシレーターでは、基本的に3~4種類のウェーブフォーム(Waveform)を選ぶことができます。

・Triangle(三角波)

・Sine(サイン波)

・Saw(ノコギリ波)

・Square(矩形波)

そして、これらのウェーブフォームに対してフィルターを使い、音をデザインしていきます。

フィルターには、主に3種類あります。

・ローパスフィルター(低音域だけを残すタイプ)

・ハイパスフィルター(高音域だけを残すタイプ)

・バンドパス(特定の狭い範囲だけを残すタイプ)

フィルターを通った音は、最後にアンプ(Amplifier)を通り、音量を調整します。

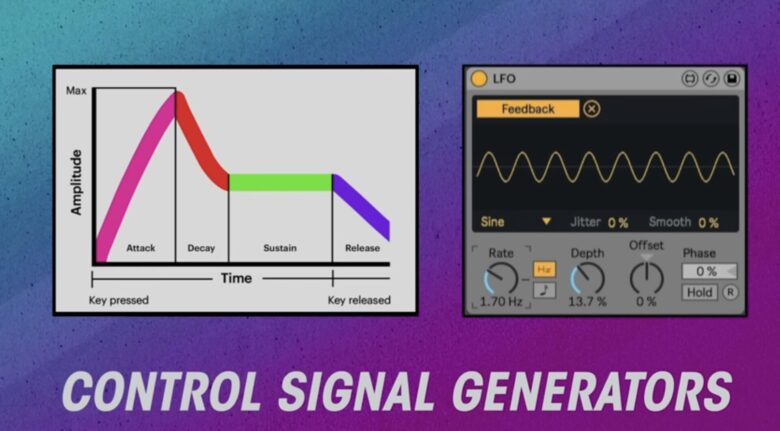

音量の変化は、エンベロープ(ADSR)やLFOと呼ばれる機能を使って自動化することができます。

例えばエンベロープでは、Attack・Decay・Sustain・Releaseの4つのパラメーターを使うことで、音をずっと伸ばしたり、ポンと跳ねるようなサウンドにしたりすることができます。

また、LFOを使うとフィルターを自動的に動かすことができるので、「ウワォウワォウワォ」という面白い音を作ることができます。

減算方式の技術のはじまりは、1937年に開発・1939年に発表された「Voder」でした。

Voderでは、主に言葉の子音などが生成できるホワイトノイズを使った「Hiss」と、母音や鼻音を生成する「Buzz」の2種類の音を使うことができます。

この2つの音=オシレーターに対して10種類のバンドパスフィルターを使うことで、さまざまな音を発音させることができ、まるで人間の話し声のようなサウンドを作ることができました。

音のクオリティはまだまだでしたが、人間の声を電子的に合成することに初めて成功したツールで、その後の音声合成技術に大きな影響を与えました。

サブトラクティブシンセシス(減算方式)をより噛み砕いて解説した記事はこちら🔻

サブトラクティブシンセシスを使ったおすすめのDTMプラグイン

サブトラクティブシンセシスを使ったおすすめのDTMプラグインとして、アナログシンセサイザーの中でも非常に有名な「Moog」をエミュレートしたプラグインと、u-he社の「Diva」が挙げられます。

Moogをエミュレートしたおすすめプラグイン

Moogのサウンドが使えるおすすめDTMプラグインとして、Universal Audio社の「Moog Minimoog」とArturia社の「Mini V」が挙げられます。

どちらも単体でも購入できますが、その他の有名シンセサイザーも収録されているバンドル「V Collection 11 Pro」を購入すると非常にお得です。

u-he社「Diva」

シンセのタイプ:FM

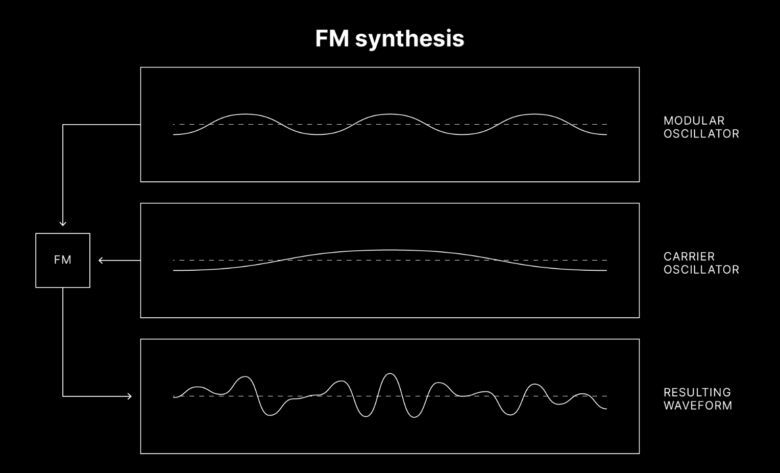

FMシンセサイザーは、ある1つの波形の周波数を使って別の波形を動かすタイプのシンセサイザーです。

「FM」は「Frequency Modulation」の略で、日本語にすると「周波数変調」となります。

例えば上記画像では、上段のModular Oscillatorが出している周波数によって、中央にある「Carrier Oscillator」の音が変わり、最終的に下段の「Resulting Waveform」になります。

とても複雑な音を作ることができるのが、大きな特徴です。

FMシンセサイザーは、John Chowningが偶然発見した仕組みを使って開発されています。

1967年、彼はスタンフォード大学にあった大きなコンピューターを使って仕事をしていました。

当時彼が作りたかったのは「とてもベーシックなサイン波にビブラートをかけた音」でした。

そこで、彼はまず人間の耳で認知できる周波数の範囲で、サイン波を作りました。

次に、彼はもっとオーディオレートが低いサイン波を使って、最初に作ったサイン波を変化させました。

そして彼は、「もっとオーディオレートを高くしたサイン波を使ったらどうなるだろうか?」と考えました。

その結果、このような音を作ることができました。

はじめは音がうねうねと動き、音程もある程度わかります。

しかし、オーディオレートが高くなるにつれてだんだん音の音程よりも音色が変わってきているように聞こえます。

このように、ある波形がある波形を変化させることで、このように大きく音を変化させることができるというのは、とても大きな発見でした。

この発見のおかげで、今ではこのように明るく派手なサウンドも作ることができるようになりました。

FMシンセサイザーが誕生する前は、明るく派手な音が出せるオシレーターがないとこのような音を作ることはできませんでした。

FMシンセサイザーが誕生したおかげで「シンプル・音楽的・効率的」なサウンドデザインが可能になったのです。

例えば非常に有名なシンセサイザー「YAMAHA DX7」もFMシンセサイザーで、今でも世界中の音楽家に愛用されています。

おすすめのFMシンセサイザープラグイン

おすすめのFMシンセサイザープラグインとして、YAMAHA DX7をエミュレートしたArturia社の「DX7 V」と、Native Instruments社の「FM8」が挙げられます。

Arturia社の「DX7 V」

単体でも購入できますが、他にも有名なシンセサイザー・キーボードのサウンドが収録されているお得なバンドル「V Collection」を購入するのがおすすめです。

Native Instruments社「FM8」

単体でも購入できますが、他にもさまざまなシンセサイザーや生楽器音源が収録されている「KOMPLETE」シリーズを購入すると非常にお得です。(FM8はKOMPLETE Standard以上のバンドルに収録されています。初心者〜中級者の方はKOMPLETE Standard、中級者以上の方はKOMPLETE UltimateもしくはCollectors Editionをおすすめします。)

シンセのタイプ:ウェーブテーブル

ウェーブテーブルシンセサイザー(Wavetable Synthesizer)は、非常に短いサンプル(音)を非常に速く繰り返すことで音を作っていくタイプのシンセサイザーです。

複雑な音も作ることができ、DTMでは「Serum」「Vital」「Pigments」「Massive」などがこれにあたります。

ウェーブテーブルシンセサイザーが誕生する前の60~70年代は、アナログ回路を使ってシンセサイザーが作られていました。

これらの回路は、三角波・サイン波・ノコギリ波・矩形波など、シンプルなウェーブフォームを使った音を作ることは非常に得意でした。

しかし、デジタルシンセサイザーではデジタルオーディオを使って音作りを行います。

そのため、自分で好きなようにウェーブテーブルの形を描き、それを実際に音として再生することもできます。

ここで、さらに「ウェーブテーブルの中で再生する範囲と順番を細かく切り替える」ということもできます。

例えばある程度の長さのウェーブテーブルを書いた後、まずは一部分だけを再生し、次は別の部分を再生、次はまた別の部分を再生…という作業を高速で繰り返します。

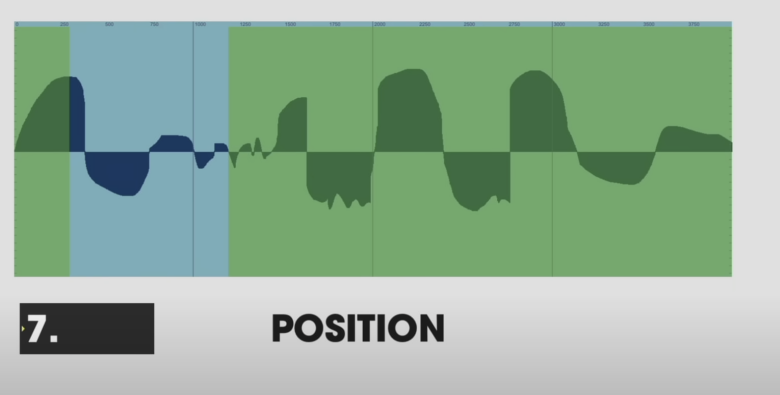

※ある長さのウェーブテーブルの場所=ポジションを変えるため、これら1つ1つのポジションのことを「ウェーブテーブルポジション」と言います。

おすすめのウェーブテーブルシンセサイザープラグイン

DTMで特に有名なウェーブテーブルシンセサイザープラグインとして、XferRecords社の「Serum 2」と、Vital Audio社の「Vital」が挙げられます。

シンセのタイプ:グラニュラー

グラニュラーシンセサイザー(Granular Synthesizer)は、「あらゆる音作りは、すべてとても小さい”まとまり”でできている」という考え方が使われています。

今までご紹介したシンセサイザーのように音を足したり減らしたりするというよりも、音(波形)を組み替えながら音を作っていくのが特徴です。

「さっきの加算方式も、たくさんのサイン波をたくさん足してできているのだから同じなのでは?」と思うかもしれませんが、グラニュラーシンセサイザーは違います。

ざっくり言うと、これまでご紹介した加算方式やウェーブテーブルシンセサイザー、FMシンセサイザーは「楽器の音」を作るようなイメージで、グラニュラーシンセサイザーは「砂利道を歩く音や海のさざなみなど、ランダムな音」を作るようなイメージです。

そのため、グラニュラーシンセサイザーではとても複雑な音を出しやすいのが特徴です。

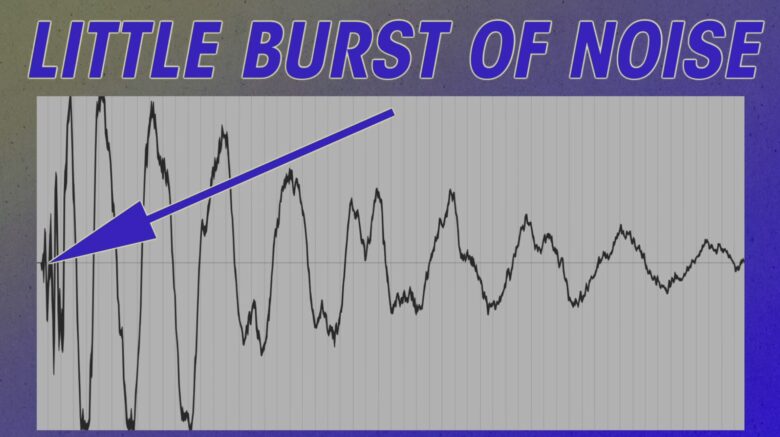

タイムストレッチをするときの例

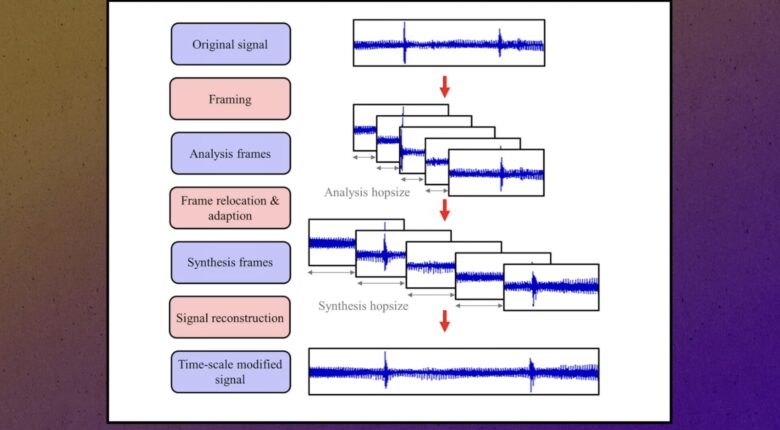

例えば音を引き延ばす「タイムストレッチング」も、グラニュラーシンセサイザーと同じような形式が使われています。

タイムストレッチをするときは、元のオーディオをフレーム化して分析し、最終的に必要な長さになるよう音を作り変えます。

例えば、「パッ」というこちらの音をタイムストレッチングして、音をだんだん引き伸ばしてみましょう。

さらに、素材の密度(Density)と形(Shape)を変えてみます。

グラニュラーシンセサイザーでは、このように音(波形)を組み替えながら音を作っていきます。

おすすめのグラニュラーシンセサイザープラグイン

おすすめのグラニュラーシンセサイザープラグインとして、 Inertia Systems社「Granulizer 2」とMeldaProduction社の「MGranularMB」が挙げられます。

シンセのタイプ:フィジカルモデリング

フィジカルモデリングシンセサイザーは、実際の生楽器をサウンドソースとして数学的にモデリングしたタイプのシンセサイザーです。

元々の音は生楽器のような音がしますが、そこにエキサイターやレゾネーターなどを使って音作りをしていきます。

生楽器の音をベースとしているので、現実世界ではありえそうでありえないような音を作ることもできます。

おすすめのフィジカルモデリングシンセサイザープラグイン

おすすめのフィジカルモデリングシンセサイザープラグインとして、Baby Audio社の「Atoms」とApplied Acoustic Systems社の「Chromaphone 3」が挙げられます。

シンセのタイプ:モジュラー

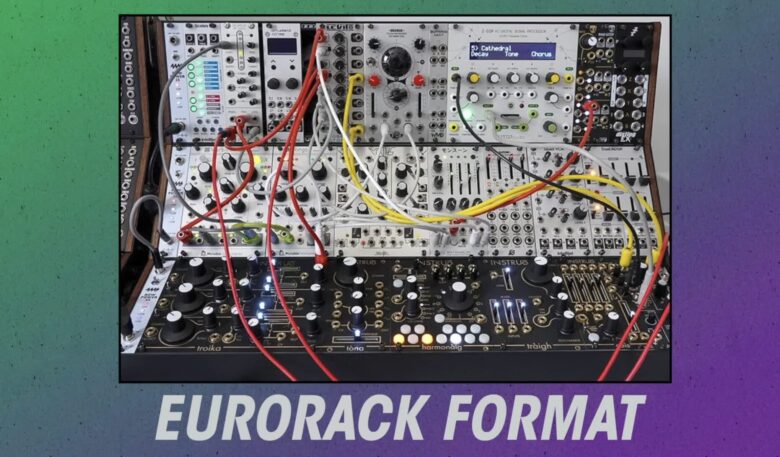

モジュラーシンセサイザーは、演奏者が自由にシグナルパスを変えることができます。

つまり、音の信号が通る順番を自由に変えることができます。

シンセサイザーにはさまざまなパラメーター(モジュール)がありますが、それらをパッチケーブルと呼ばれるケーブルを使って繋ぎ、音の流れを決めていきます。

さまざまな製品をパッチケーブルで繋いで音作りをしていく

最初のアナログシンセサイザーは1960年代に誕生しましたが、これがモジュラーシンセサイザーでした。

しかし、1つのシンセサイザーで音作りが完結するようになっていたので、他のシンセサイザーと接続して使うことはできませんでした。

ところが最近では、より小さいユーロラック(Euro Rack)と呼ばれるタイプのフォーマットが開発されました。

モジュラーシンセサイザーは、基本的にオシレーター・フィルター・エンベロープジェネレーターの3つで構成されています。

昔のシンセサイザーにおいて、1つ1つのコンポーネント(モジュール)はとてもシンプルでしたが、今では1つのオシレーターにいくつもの機能がついていたりと、高機能化されています。

ユーロラックを使えば、このようにさまざまなモジュラーシンセサイザーを接続して使えます。

そのため、音作りにこだわりたいマニアには大人気です。

おすすめのモジュラーシンセサイザープラグイン

本物のモジュラーシンセサイザーのようにパッチケーブルを使うことができるプラグインで最も有名なのは、u-he社の「ACE」です。

シンセの種類:その他

その他、シンセサイザーにはさまざまな種類があります。

サンプラー(Sampler)

すでに録音してある1つの音を使って音作りをするサンプルタイプのシンセサイザーです。

※「シンセサイザー」とは言い難いかもしれませんが…

Native Instruments社の「Kontakt」を使用するKontakt音源などもこれに当てはまります。

ランプラー(Rompler)

こちらも、すでに録音してある1つの音を使って音作りをするサンプルタイプのシンセサイザーです。

ベクトル(Vector Synthesis)

ベクトルシンセサイザーは、クロスフェードを使って音作りをするタイプです。

例えば多くの生楽器の音を波形で見てみると、最初に大きなノイズが入ることが多いです。

しかし、ここでクロスフェードをかけることではじめの大きな音が消え、別の音と組み合わせてもスムーズにつながるようになります。

フェーズモジュレーション

FMシンセサイザーとかなり似ていますが、FMシンセサイザーは他の音の周波数(Frequency)を利用したのに対し、フェーズモジュレーションではフェーズ(位相)を使って音に動きを加えます。

スピーチシンセサイザー

人間の声を合成するタイプのシンセサイザーです。

減算方式のときに解説した「Voder」がこれにあたります。

FFTシンセサイザー

FFTシンセサイザーでは、加算方式のときと同様に「どんな音も、シンプルなサイン波を組み合わせて作ることができる」という考えに則っています。

FFTシンセサイザーでは、音をサイン波に分割し、それら1つ1つのサイン波を個別で調整することでサウンドデザインをしていきます。

ウェーブテーブルシンセサイザーとしておなじみの「Serum 2」では、このFFTも編集することができます。

リシンセシス(Resynthesis)

音を分析し、それを再度構築するタイプのシンセサイザーです。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもシンセサイザーの使い方をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください🔻