録音用マイクには「ダイナミックマイク」と「コンデンサーマイク」があるけど、これって何が違うの?

中の構造ってどう違うの?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

数々の音楽機材レビューを掲載しているPodcastageが解説する「ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違い」をまとめました。

今回は、レコーディングしたときの音の違いだけでなく、マイクの中の仕組みにも着目して解説していきます。

これを知るとご自身の用途に合わせてマイクを使い分けられるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください!

ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの音の違い

まずは、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いやよく使われるシーンについて解説していきます。

ダイナミックマイクの特徴

ダイナミックマイクはとてもシンプルな構造をしており、その分少し粗い感じに音が録れることが多いです。

一方で、とても大きな音もキツく音割れせずに処理できるというメリットがあるほか、生活音などの周りのノイズが入りすぎないというメリットもあります。

実際に、ライブ(コンサート)やラジオなどの放送界ではダイナミックマイクが多く使われています。

ダイナミックマイクのメリット

・急に大きな音が録れてもうまく処理できる

・生活音などの周囲のノイズが入りにくい

・ラジオやポッドキャストなど、放送系のコンテンツに向いている

・コンデンサーマイクよりも作りが頑丈

ダイナミックマイクのデメリット

・音の細かいニュアンスが録れにくい

・周波数帯域すべてをきれいに録ることが難しい

・アウトプットが小さい

コンデンサーマイクの特徴

コンデンサーマイクは、ダイナミックマイクに比べてより繊細に音を拾うことができます。

そのため、「よく録れやすい・録れにくい周波数帯域」というものがダイナミックマイクよりも少なく、より自然にキレイに音を録ることができます。

しかしその繊細さゆえに、周りで鳴っているあらゆるノイズも拾ってしまいますので、防音・吸音対策をしていない場合は注意が必要です。

コンデンサーマイクのメリット

・より自然に、繊細に音が録れる

・すべての周波数をしっかり録音できる

・アウトプットレベルが高い

コンデンサーマイクのデメリット

・ダイナミックマイクよりも壊れやすい

・大きな音を拾うと、音割れしやすい

・エアコンの音など、周りのノイズも拾いやすい

ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの音の違い

それでは、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの音の違いを実際に聞き比べてみましょう。

最初の筒状のマイクがダイナミックマイクで、2つ目の縦にセットされたマイクがコンデンサーマイクです。

音が入る方向「指向性」によって音の録れ方が違う

マイクには、「単一指向性マイク」「無指向性マイク」「双指向性マイク」という3つのタイプに分けることができます。

単一指向性マイク:マイクの正面から聞こえる音しか拾いません。

無指向性マイク:マイクの周り360度すべてから聞こえる音を拾います。

双指向性マイク:マイクに対して前後から聞こえる音しか拾いません。

など…

それでは実際に、音の録れ方がどう違ってくるか、聞いてみましょう。

最初のマイクは単一指向性のダイナミックマイク、2つ目のマイクは全指向性のコンデンサーマイクです。

自分に合っているマイクはどっち?

これらをまとめると、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクは、それぞれこんなシチュエーションに適していると言えます。

ダイナミックマイクにおすすめのシーン

・ライブで使うとき

(ノイズを拾いにくく、突発的な大きな音でも割れにくいため)

・吸音&防音が整っていないが、できるだけノイズを拾いたくないとき

・ラジオやポッドキャストなど

コンデンサーマイクにおすすめのシーン

・音響が整っている場所で使うとき

(音楽スタジオなど、防音材・吸音材などがしっかり整っている環境)

・より自然な音を録りたいとき

マイクの中の仕組み

それでは最後に、マイクの中の仕組みに着目してみましょう。

中の仕組みを理解すると、なぜこの2つのマイクに違いが出るのか、より理解しやすくなります。

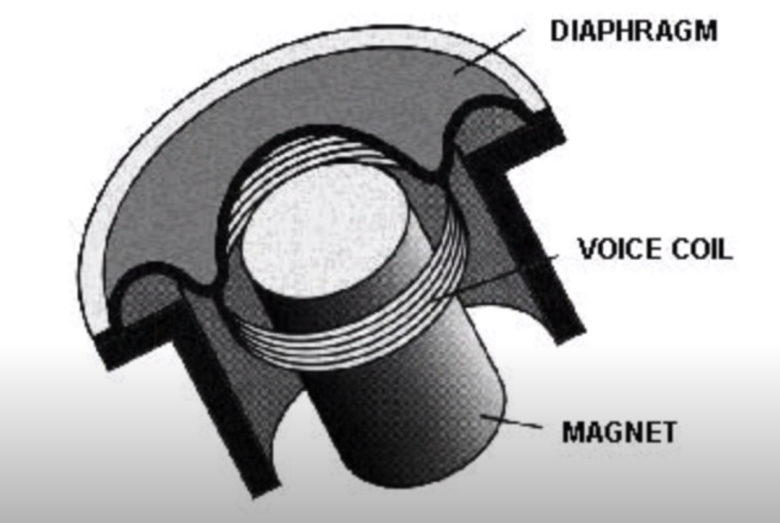

ダイナミックマイクのしくみ

画像:動画より

ダイナミックマイクは、3つの大きなパーツで成り立っています。

・ダイアフラム(Diaphragm)

・ボイスコイル(ダイアフラムに付いているもの)

・マグネット(磁界を変えたり作っているもの)

まず、音波(みなさんの声やギターの音)がマイクに入り、ダイアフラムに到達すると、その下のボイスコイルが振動します。

マグネットが作り出している磁界の中でボイスコイルが振動すると、これが音波を電気信号に変換していきます。

音波を電気信号に変換することで、みなさんが使っているオーディオインターフェースやアンプ、パソコンに取り込んだり、処理できるようになるのです。

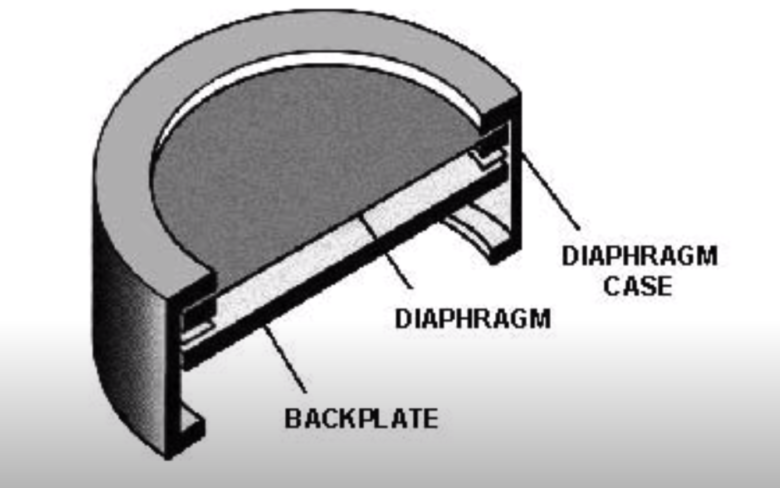

コンデンサーマイクのしくみ

画像:動画より

一方、コンデンサーマイクは主にこれらのパーツで成り立っています。

・ダイアフラム

・バックプレート

・ダイアフラムケース(ダイアフラムとバックプレートをまとめるもの)

この構造は「コンデンサー(蓄電器)」の構造として知られているもので、これゆえに「コンデンサーマイク」と呼ばれています。

このセットに電気を通す・溜めると、音波がダイアフラムに当たり、ダイアフラムがバックプレートに近づいたり離れたりします。

この動きにより、音波を電気信号に変換しているのです。

コンデンサーマイクの2つの種類

実はコンデンサーマイクは、さらに2種類に分類できます。

スタンダードコンデンサーマイク

トゥルーコンデンサー、エクスターナリーバイアスコンデンサーとも呼ばれる

エレクトレットコンデンサーマイク

パーマネントリーバイアスコンデンサーとも呼ばれる

スタンダードコンデンサーマイクはファントム電源を必要とするものです。

ファントム電源とは、上記の3点セットに電気を通す・溜めるために必要な電源で、これを使って電気を通します。

一方、エレクトレットコンデンサーマイクは半永久的に電荷を蓄える要素を使っています。

なぜエレクトレットコンデンサーマイクには電源が必要なの?

「半永久的に電荷を蓄える要素がある」なら、何でファンタム電源が必要なの?

電気を蓄えられるんじゃないの?

こう思った方もいるでしょう。

実は、全てのコンデンサーマイクの中には「回路」が組み込まれています。

これによって、オーディオインターフェースなどについている「MIC Input(マイクのインプット)」に差し込んで使えるようになっています。

しかし、これを実現するためには、ほんの少しだけ電源が必要になります。

そのため、電荷を蓄える部品が使われているとしても、この回路のために外部からの電源を必要としているのです。

以上、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの違いでした。

Amazonでも手軽に買えるマイクはたくさんありますので、ぜひ参考にしてください。

なお、マイクの力を最大限発揮するためのレコーディングテクニックはこちらにまとめています↓