今回は、作曲家のRichard Amesが解説する「CPUパフォーマンスとリアルタイムパフォーマンスの違い」をまとめました。

DTMをしていてよくあるのが「DAWの動作が遅くなる」というトラブルです。

特にトラック数が多く、プラグインをたくさん使っているときはDAWの動きが重くなりやすいでしょう。

この問題解決で重要なのが、パソコンの「CPUパフォーマンス」と「リアルタイムパフォーマンス」の違いを理解しておくことです。

この記事では、CPUパフォーマンスとリアルタイムパフォーマンスの違いを解説し、サクサクとDAWを動かすためのコツをご紹介します。

はじめに:性能のいいパソコンを買ってもDAWの動作が遅くなる理由

はじめに、今回の内容をかんたんにまとめてご紹介します。

ポイント

- DAWで再生が遅くなるのは、リアルタイムパフォーマンスが悪いから(CPUが原因ではない)

- 動画編集ではCPUパフォーマンス、DTMではリアルタイムパフォーマンスが重視されやすい

- 再生は「リアルタイムプロセッシング」、書き出しは「ノンリアルタイムプロセッシング」

- どんなにCPUの性能が良くても、リアルタイムパフォーマンスが悪ければDAWの再生は遅いまま

- 同じパソコン&同じプロジェクトでも、ドライブを変えるだけで処理速度が変わることもある

- DAWの動作の快適度は、CPUだけでなく他のパーツや設定を含めた総合力で変わる

それではここからは、具体的に解説をしていきます。

DAWのパフォーマンスメーターを見てみよう

まずは、よくあるオーケストラ系楽曲を制作したDAWプロジェクトを再生し、パフォーマンスメーターがどのように動くか見てみましょう。

DAWのオーディオバッファサイズは128に設定しています。

はじめはスムーズに再生できていましたが、リミッターとして使っているプラグイン「Ozone」をONにした瞬間、プチプチというノイズが発生し始めました。

このため、Ozoneはパソコンで楽曲を再生するときにかなり負荷をかけているプラグインだということがわかります。

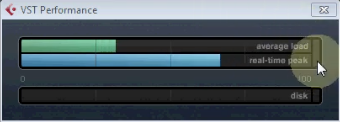

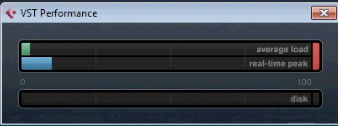

ここで、パフォーマンスメーターを確認してみましょう。

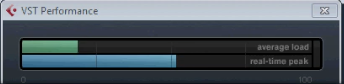

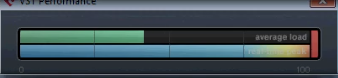

このパフォーマンスメーターは、上段(緑色)がCPUパフォーマンス、下段(青色)がリアルタイムパフォーマンスを指しています。

OzoneをOFFにしているとき

OzoneをONにしているとき

https://youtu.be/GUsLLEkswzE?si=NVLlDIZ8oy25gWdU

OzoneをON/OFFにしてパフォーマンスメーターを比較すると、CPUパフォーマンスは常に50%以下に収まっているにもかかわらず、リアルタイムパフォーマンスはOzoneをONにしたときに限界に到達していることがわかります。

3分33秒の曲を書き出しをしたら何分かかる?

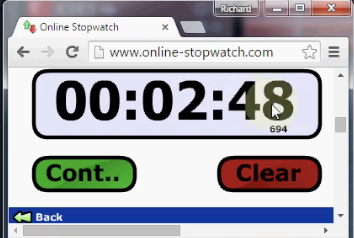

それでは次に、Ozoneを使った状態で楽曲を書き出してオーディオデータに変換し、書き出しにどれぐらい時間がかかるのかを計測してみます。

この楽曲は3分33秒ですが、いったい書き出しに何分かかるでしょうか?

結果、書き出しには2分48秒かかりました。

この動画撮影用に画面収録もしているので、通常よりも少し多く負荷がかかり、書き出しにも少し時間がかかっています。

そのため、画面収録をしていなければ2分27秒程度で完了したと思われます。

「書き出しは速いのに再生は遅い」ってどういうこと?

さて、不思議なことが起こりました。

Ozoneを使っていると、DAW上で再生するときはプチプチというノイズが発生し、きちんと再生ができませんでした。

しかし楽曲全体をオーディオデータに書き出すときは、楽曲の実際の尺よりも短い時間で完璧に完了しました。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

これは、再生では「リアルタイムプロセッシング」が行われ、書き出しには「ノンリアルタイムプロセッシング」が行われているからです。

ノンリアルタイムプロセッシングでは、パソコンのCPUが使われます。

そのため、CPUを今よりも3倍速く動作する製品に変えれば、書き出しも3倍速くなります。

逆に言えば、CPUをよりよいものにしてもDAWでの再生にはさほど影響しません。

もし今あなたのパソコンで実際の楽曲の尺よりも速く楽曲を書き出せているなら、CPUの性能が不足しているとは言い難いでしょう。

DAWの動作が遅くなるなら、リアルタイムプロセッシングに必要なパワーが足りていないのが原因かもしれません。

パソコンのCPUは何をしているパーツ?

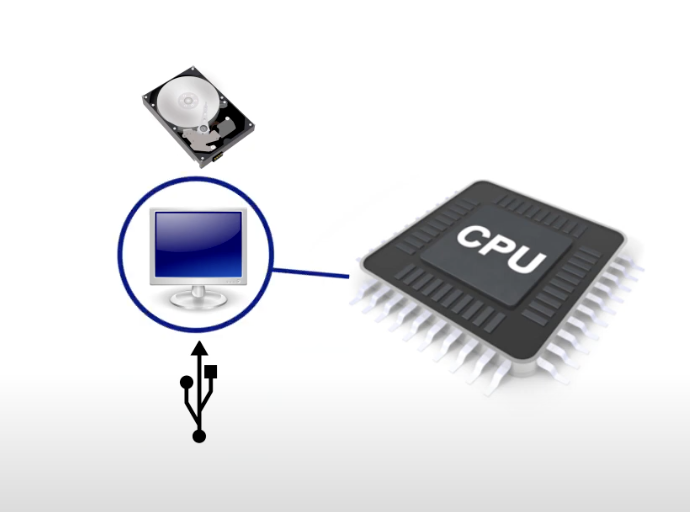

ここで、パソコンのCPUが何をしているのかについておさらいをします。

CPUは、パソコンで使われているデバイスがCPUを必要としたときに応答します。

よく「CPUは人間で言うと脳みそ」と言われますが、まさにパソコンのあらゆるデバイスやパーツに指示を出しているパーツです。

パソコンで使われているデバイスのいずれかがCPUを必要したとき、そのデバイスはCPUに対して処理要求を送ります。

CPUがこの処理要求に応答している間は、その応答先のデバイスによってCPUがロックされます。

(CPUがロックされる原因は、CPUよりも処理要求を送信した他のデバイスの影響が強いです)

つまり、1つのデバイスに対して応答している間に他のデバイスに処理を要求されても、応答することができません。

(処理要求を送ってCPUに応答してもらっているデバイスが、CPUを独り占めしているようなイメージ)

これが、CPUの使用率が100%に到達することがほとんどない理由です。

1度に応答できるのは1つのデバイスに対してのみなので、そのデバイスから要求されている処理がよほど大変な処理でない限り、CPUの使用率が100%近くになることはありません。

どんなに高性能のCPUを使っていても、あるデバイス1つに応答している間は他のデバイスには応答しません。

そのデバイスが要求する処理がそこまで大変でない場合は、CPUの力を持て余していることになります。

DTMではリアルタイムパフォーマンスの方が重視されやすい

実は、DTMではCPUパフォーマンスよりもリアルタイムパフォーマンスの方が重要であることが多いです。

同じパソコンを使っていても、ブラウザでネットサーフィンをしていたり、動画編集やスプレッドシート(エクセル)を使っているときは問題がないのに、DAWだけ動作が遅くなることがあります。

これは、それぞれの処理において要求されるレスポンスタイムが異なるからです。

例えばDAWで音楽制作をしているときは、次のような処理・操作が行われます。

・MIDIキーボードで演奏した情報をMIDIデータとして打ち込む

・自分が打ち込んだ通りに、リズムの狂いなく音楽を再生する

・今まさに画面上のロケーターが示している部分を再生する

・すでに打ち込んだ音に合わせながら、楽器をレコーディングする

これらはいずれも、必ずリアルタイムで行われるべきことです。

100ミリ秒(0.1秒)でもズレたら困ることもあります。

一方、動画編集やスプレッドシートなどでは、そこまで厳密なリアルタイム処理が必要とされません。

100~1000ミリ秒ズレていることはよくありますし、そこまで困ることもありません。

動画編集とDTMでは必要な処理が異なる

動画編集では「入力」と「再生」が完全に切り離されています。

DAWのように「再生しながら編集をする」ということは少なく、動画を再生する→止める→編集する→再生して確認する、のように処理が分かれています。

何かのパラメーターを調整してから実際に反映されるまで数百ミリ秒かかることもありますが、特にストレスは感じません。

(例えば、映像に明るいフィルターをかけると決めてから実際に反映されるまで100ミリ秒かかっても、特に問題はありません)

一方、DAWでは曲を再生しながらリアルタイムでレコーディングしたり、リバーブのオートメーションを書いたりするでしょう。

「自分がリバーブのパラメーターを上げて数百ミリ秒経ってからリバーブの量が増えた」となってしまったら、致命的でストレスが溜まります。

DAWでは、すでに作ってある曲をリアルタイムで再生しながら、リアルタイムで新しい情報もキャッチし、それをリアルタイムで反映して再生するので、多くのリアルタイム処理が行われています。

リアルタイムパフォーマンスのしくみ

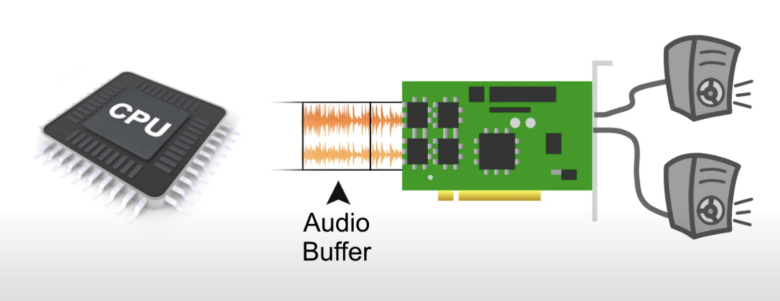

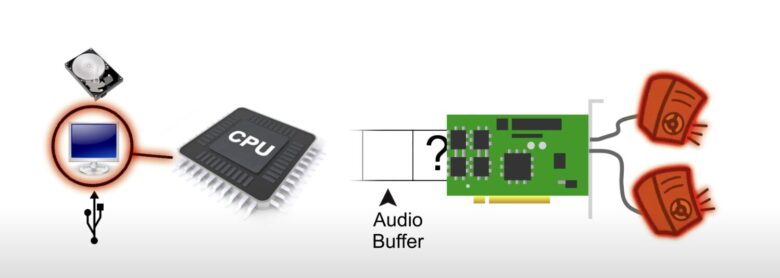

ここで、DAWで作っている音がどのようにしてスピーカーから出ていくのか、リアルタイムパフォーマンスの仕組みを見てみましょう。

まず、パソコンやオーディオインターフェースに内蔵されている「オーディオコンバーター」は、常にスピーカーに情報を供給しています。

(上記画像のうち、緑のパーツ)

オーディオコンバーターは常にDAWから情報を受け取り、いつどんな音を出すのかどうかチェックしています。

DAWから受け取る情報は1つのまとまりになっており、これを「オーディオバッファ」と言います。

バッファはベルトコンベアのように常に流れていて、CPUはベルトコンベアに常にバッファが乗っているようにバッファを送っています。

オーディオコンバーターが変換を行っている最中には、次に変換するバッファがしっかり埋まって準備されている必要があります。

DAWではリアルタイムで音が再生される必要があるため、バッファサイズはとても小さく、常に細かい単位で再生されます。

しかしリアルタイムパフォーマンスではバッファは1度に1つしか送れないため、バッファサイズが大きいと変換に間に合わないかもしれません。

(バッファサイズが大きいとレイテンシーが発生しやすくなります)

しかしバッファサイズが小さければ、バッファはすぐ埋まるのですぐオーディオコンバーターで変換され、すぐスピーカーで再生されます。

バッファサイズが小さい場合は、CPUをロックしないよう確保するため、他の要素を効率的にしておく必要があります。

そのため、DAWのパフォーマンスは動画編集アプリやブラウザなど、他のアプリケーションよりもリアルタイムパフォーマンスに大きく影響されるのです。

DAWの再生時にノイズが出たり音が途切れる理由

リアルタイムパフォーマンスを効率化させるには、CPUをなるべくロックしないようにすることが重要です。

CPUは、オーディオコンバーターにバッファを送るパーツです。

そのため、CPUの動きが他の処理に応答するためにロックされてしまうと、バッファを送ることができなくなります。

つまり、CPUには「オーディオコンバーターに途切れることなくバッファを送ること」に専念してもらえる環境を作った方が、スムーズに再生できるようになります。

例えばCPUがパソコンのディスプレイに呼び止められてしまうと=ロックされてしまうと、バッファを送る作業が止まってしまいます。

こうすると、オーディオコンバーターは次に何を変換していいのかわからなくなってしまいます。

しかし、バッファはベルトコンベアのように常に一定の速度で流れるので、とりあえず何か情報を送らなくてはなりません。

すると、ゴミを交えた変なデータをそのまま変換してスピーカーに送り、それをそのまま鳴らしてしまうことがあります。

これが、みなさんがDAWで再生したときに聞くノイズの正体です。

そして場合によっては、バッファがきちんと埋まるまで音を出さずに中断することがあります。

これが、DAWで再生したときに音が途切れる原因です。

DAWの動作が遅いのはCPUが原因ではない?

CPUは、リアルタイム再生に必要な速度をはるかに上回る速度で、すべてのオーディオ処理を実行するのに十分な性能を備えています。

そのため、バッファの流れが悪く音が途絶えたりノイズが鳴ってしまうのは、CPUが原因ではありません。

別のデバイスが、CPUをロックしてしまうのが原因です。

つまり、どんなにCPUの性能がよくても、他のデバイスによる動きが最適化されていないとCPUの動きを邪魔してしまうのです。

(もちろん、CPUの性能が著しく低い場合はCPUが原因で動作が遅くなっている可能性もありますが、基本的にはCPU以外が原因となる場合が多いです。)

CPUだけ性能がいい製品に変えてもDAWの動作がサクサクにならないのは、これが原因です。

パソコンを新しくしたのにDAWの動作が遅くなることがある理由

新しいパソコンに買い替えたとき、DAWの動作がより快適になったと感じることがありますが、これはCPUだけでなく他のパーツも影響している可能性が高いです。

(マザーボードやUSB関連システムなど)

逆に、新しいパソコンに買い替えたのにDAWの動作が遅くなったと感じることがあります。

これは、新しいパソコンの方が前のパソコンよりもリアルタイムパフォーマンスが劣っている可能性があります。

CPUの性能が高くなったはずなのにむしろ動作が遅くなったと感じたなら、CPUパフォーマンスではなくリアルタイムパフォーマンスの質が原因だと考えた方がよいでしょう。

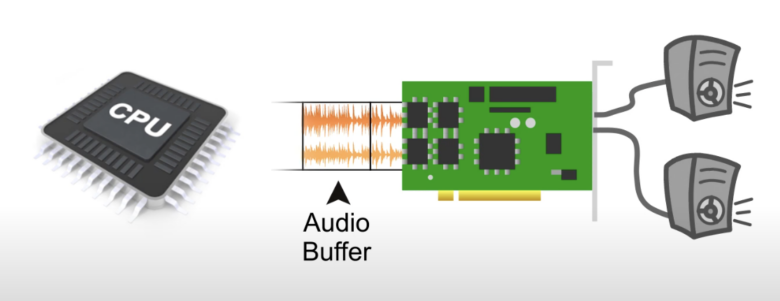

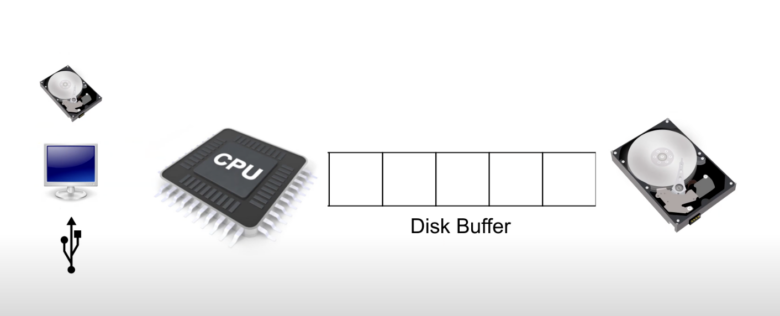

ノンリアルタイムパフォーマンスのしくみ

次に、ノンリアルタイムパフォーマンスのしくみを見てみましょう。

ノンリアルタイムパフォーマンスでは、リアルタイムパフォーマンスの時とは異なり、バッファがベルトコンベアのように常にオーディオコンバーターに流れているわけではありません。

CPUがディスクにバッファを書き込む準備ができたら、その都度ディスクにバッファを書き込みます。

バッファを変換するタイミングはCPUが決められるので、先ほどのリアルタイムパフォーマンスのときのように、オーディオコンバーターが「バッファがないんだけど、何のデータを変換すればいいの?」と困ってしまうことがありません。

そのため、バッファを書き込む作業と他のタスクを並行することができます。

また、ノンリアルタイムパフォーマンスでは一度に扱うバッファの大きさを自由に決めることができます。

パワフルなCPUならたくさんのデータを短期間で扱うことができますし、性能が劣っているCPUよりも速く処理することができます。

(特に映像のレンダリングでは、パワフルなCPUだと恩恵が受けやすくなります)

リアルタイムパフォーマンスでは決められたサイズのバッファを1度に1つしか送ることができなかったので、性能が高いCPUだと性能を持て余してしまうことがあります。

ノンリアルタイムパフォーマンスの処理なら、CPUの力を発揮できるようになります。

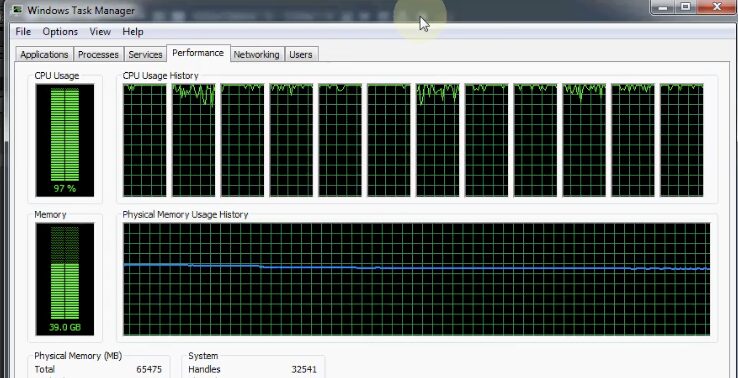

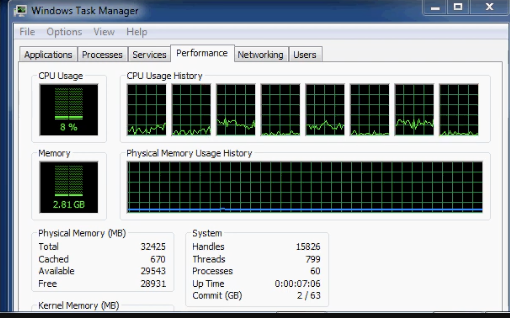

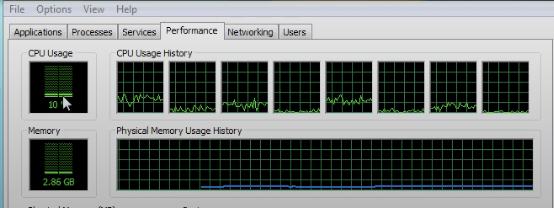

例えば上記の画像は、動画編集アプリを使って動画をレンダリングしているときのパフォーマンスメーターです。

CPU使用率(CPU Usage)がほぼ100%になっています。

先ほどのDAWではCPU使用率が50%以下だったので、動画編集とDTMでCPUの使用率が大きく異なることがわかります。

動画編集の方がCPUパフォーマンスに影響されやすいので、CPUの性能がいいと動画編集の作業がサクサクになります。

リアルタイムパフォーマンスとノンリアルタイムパフォーマンスの違い

ここで、リアルタイムパフォーマンスとノンリアルタイムパフォーマンスの違いをまとめます。

リアルタイムパフォーマンス

- 決まった間隔で決まった数のバッファしか送れない

- リアルタイムかつ正確に再生するのが得意

- ただし決まった間隔でバッファを送れなかった場合は、ノイズや音声の途切れになる

- パフォーマンスがCPUの性能にそこまで左右されない

ノンリアルタイムパフォーマンス

- 準備ができたタイミングで好きなだけバッファを送れる

- リアルタイムで正確に再生するのが苦手(動作は遅いが正確)

- パフォーマンスがCPUの性能に大きく左右される

- 一時的にバッファの送信が遅れることがあるものの、後でより多くのデータを処理すればその遅れを取り戻すことができる

ノンリアルタイムパフォーマンスの方が、リアルタイムパフォーマンスよりもより多くのオーディオデータを扱うことができます。

そのため、リアルタイムパフォーマンスで行われている「DAW上での音楽の再生」よりも、ノンリアルタイムパフォーマンスで行われている「オーディオデータの書き出し」の方がスムーズに動作するのです。

つまりDAWを快適に使うためには、リアルタイムパフォーマンスとノンリアルタイムパフォーマンスの両方をパワーアップさせる必要があります。

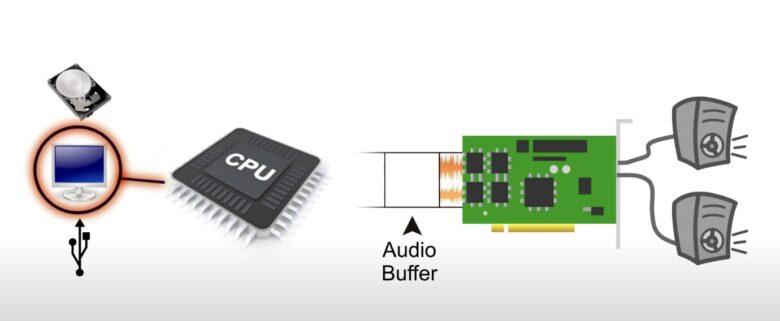

全く同じパソコンでも〇〇が異なると動作の速さに差が出る

ここで、別の例をご紹介します。

Cubaseでいくつかのシンセサイザープラグインを立ち上げ、バッファサイズを128に設定して曲を再生してみます。

パフォーマンスメーターは上がっているものの、限界には到達していません。

CPU使用率も10%程度で低いです。

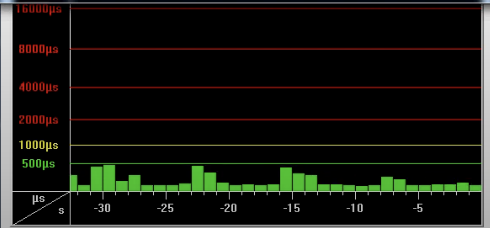

下記画像はDPCレイテンシーを表すメーターですが、こちらも正常範囲内(緑色)に収まっています。

特に問題なく再生できているので、いま使用しているパソコンは、リアルタイムパフォーマンスには申し分ないスペックであると言えます。

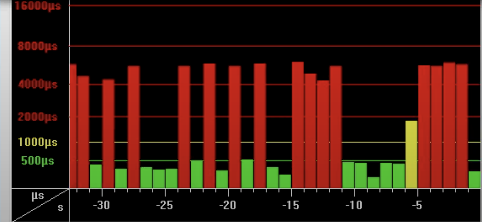

次は、同じパソコンを使っていますが、別のドライブでプロジェクトを立ち上げます。

先ほどはSATA SSDでしたが、今度はPCIe SSDを使用しています。

CPUとの接続方法が異なり、リアルタイム処理にも違いが出ます。

DPCレイテンシーはかなり大きく12mc程度で、グラフが赤色に染まっています。

一方でCPUの使用率はかなり低く、ゼロに近いです。

そして動画では少し伝わりにくいのですが、わずかにノイズが出ています。

このように、全く同じパソコンで全く同じプロジェクトファイルを開いても、使用しているドライブが異なるだけでこれだけの差が出ます。

PCIe SSDドライブはCPUをロックしてしまいやすく、CPUが必要なバッファを送る動作を邪魔してしまいやすいです。

そのため、ブツブツと音が途切れたりノイズが出やすい傾向にあります。

サクサク快適にDTMをするためにやるべき4つのこと

それでは、サクサク快適にDTMをするためには何をすればよいのでしょうか?

ここでは4つの対策をご紹介します。

サクサクDTMのためにやるべきこと1つ目

1つ目の対策は、バッファサイズを小さくしすぎず、サンプルレートを高くしすぎないことです。

多くのDAWでは、最適と呼ばれる数値でデフォルトが設定されています。

(バッファサイズは512程度で、サンプリングレートは44.1kHzであることが多いです)

しかし、その時によって適切な設定は異なります。

例えばフルオーケストラを使っているプロジェクトやたくさんプラグインを使っている場合は、バッファサイズを128程度にした方がいい時もあります。

一方で、DTM音源やプラグインをあまり使っておらず、オーディオトラックをメインに使っている場合は、バッファサイズを64以下にした方が快適になることもあります。

サンプルレートを高くしたときは、バッファサイズも大きめにした方がよいでしょう。

多くの作曲家は、バッファサイズを128~256、サンプルレートを44.1kHzか48kHzに設定している人が多いです。

サクサクDTMのためにやるべきこと2つ目

バッファサイズやサンプルレートを調整してもDAWの動作が遅い場合は、機材・パーツにお金をかけた方がいいかもしれません。

- ビデオカード

- オーディオインターフェース

- ネットワークインターフェース(特にWiFi関連)

- USBコントローラー

- ディスクコントローラー

これらの機材・パーツは、DAWの動作に大きく影響しやすいです。

ドライバーが最新版になっていないときも動作が遅くなる原因になりますので、ご自身が使っている機材のドライバーが最新の状態になっているかどうかもチェックしましょう。

(ただし、逆に最新のドライバーにした方が動作が遅くなることもあるので注意が必要です)

CPUよりも、これらのパーツを考慮した方がよいでしょう。

ちなみにプロのDTMerも愛用しているオーディオインターフェース「Apollo」シリーズは、この点でパフォーマンスに優れています。

DAWの動きが遅い原因を突き止める方法

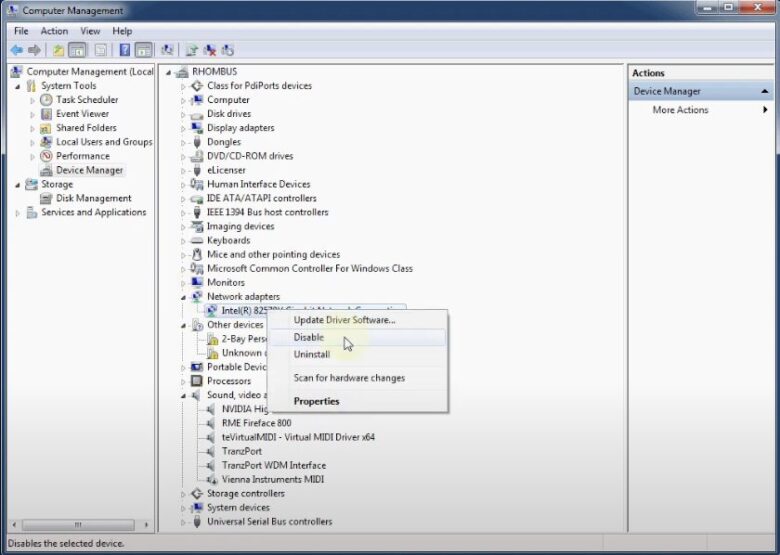

どの機材がDAWの動きが遅い原因になっているかどうかを確かめるには、パソコンに接続している機材を無効化してみるのがおすすめです。

例えばWindowsでは「デバイスマネージャー」を開き、無効にしたいデバイスを右クリック→無効化することができます。

デバイスは1つずつ無効化し、無効化した後にパソコンを再起動し、問題が解消されているかをチェックしてみましょう。

また、レイテンシーチェッカーをインストールして、レイテンシーを確認するのもおすすめです。

DAWで使っている音源・プラグインを確認する

もし原因となりそうな機材を無効化しても何も変わらず、これらのツールを使っても特に問題がないとされる場合は、DAWで使っている音源・プラグインが原因かもしれません。

- CPU負荷の高い音源&プラグインを多用していないか?

- 音源&プラグインが最新版になっているか?

- 別のDAWを使っても同程度の負荷がかかっているか?

以上の点をチェックしてみましょう。

サクサクDTMのためにやるべきこと3つ目

BIOSをアップデートすることも、DTMではとても大切です。

(BIOS:Basic Input Output System)

BIOSはパソコンの中でデバイス同士の動きをコントロールしているので、リアルタイムパフォーマンスでは重要です。

BIOSが最新版になっているかもチェックしてみましょう。

サクサクDTMのためにやるべきこと4つ目

これまでご紹介した対策を行っても変化がない場合は、そもそもパソコンのシステムがリアルタイムパフォーマンスに適していない可能性があります。

起動するドライブを変えたり、パソコンを買い替えるとよいでしょう。

ここまでご覧になったみなさんなら、CPUの性能がいい=快適にDTMができるわけではない、ということもご理解いただいていると思うので、パーツやパソコン選びも間違えずに済むでしょう。

以上が「性能のいいパソコンを買ってもDAWの動作が遅い理由」でした。

少し技術的な内容もありましたが、ご参考になれば幸いです。

当サイトでは他にも快適にDTMをするためのコツをまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻