今回は、Audio Universityが解説する「音響心理学を活かしたミキシングテクニック」をまとめました。

この記事ではそのうち、多くの人がミキシングで悩む「マスキング問題」とは何か?について解説しています。

マスキングの対処法についてはこちら↓

マスキング効果を体験してみよう

まずは、こちらのギターのメロディーを聞いてみましょう。

それでは次に、リズムギターと合わせて聞いてみましょう。

ソロでメロディーを聞いた時はとてもよく聞こえたのに、リズムギターと一緒に聞くとメロディーが聞きづらく、かき消されてしまったように聞こえます。

これは「マスキング」と呼ばれ、ある1つの楽器を別の楽器の音がかき消してしまう現象です。

今回のギターのように、ある1つの楽器がより多くの周波数帯域を含んでいると特に起こりやすい問題です。

ギターをEQのスペクトラムで見てみると、確かに低音域から高音域まで、幅広く鳴っていることがわかります。

音の高さによって「聞こえる音量」に違いがある?

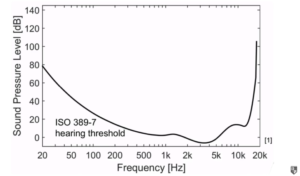

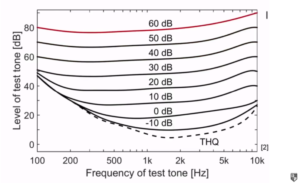

こちらの表をご覧ください。

これは、音圧(Sound Pressure Level)と周波数(Frequency)の関係を表したものです。

被験者に「音が聞こえたらボタンを押してください」とお願いし、どの音の高さでは、どれぐらいの音量があれば「聞こえた」と認識するのかを検証した結果です。

表を見ていただくとわかる通り、低音域(左側)と高音域(右側)では、より大きく音を鳴らさないと「聞こえた」と判断されませんでした。

一方で中音域(中央)は、それほど音量がなくても「聞こえた」と認知したということになります。

ノイズ(雑音)の有無でも聞こえ方が変わる?

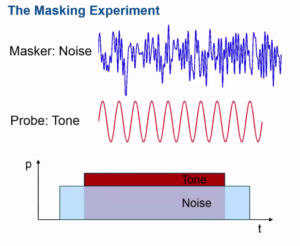

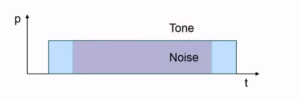

また、周りにどれぐらいのノイズ(雑音)があるかによっても、音の聞こえ方は異なります。

上記の画像で言うと、ノイズ(青)があればあるほど、聞こえて欲しい音(赤)の音量も上げなければ、聞こえて欲しい音が聞こえなくなってしまいます。

上記のような状態になると、聞こえて欲しい音はノイズにかき消されてしまうことになります。

ホワイトノイズがある状態だとどのように聞こえる?

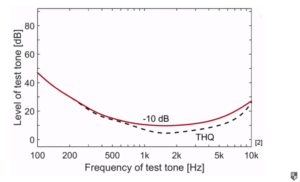

こちらの表では、先ほどの実験をホワイトノイズがある状態(音量は-10dB)で検証したものです。

比べてみると、こちらの方がよりなめらかな線になっています。

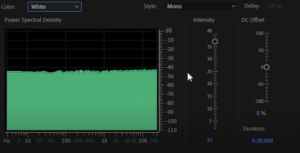

ちなみにホワイトノイズとは、全ての周波数を同じぐらいの音量になるようにランダムで鳴らした音のことです。

スペクトラムで確認するとこのようになり、全ての周波数がほぼ同程度の音量で鳴っていることがわかります。

では、このホワイトノイズの音量をだんだん上げていくと、それぞれの周波数の聞こえ方はどのように変わるでしょうか?

ご覧のように、ホワイトノイズの音量を-10dBから60dBまで上げたグラフを見てみると、「音が聞こえた」と判断される音量の差が徐々に減っていることがわかります。

それでは、この実験をみなさんにも体験していただきましょう。

ある音(聞こえてほしい音)とホワイトノイズを同時に流し、徐々にホワイトノイズの音量を上げていきますので、音の聞こえ方がどのように変わるかをよくチェックしてみてください。

レコーディングの時に重要な知識

このホワイトノイズによるマスキングは、特に部屋でレコーディングするときに非常に重要なポイントです。

部屋にノイズがある状態でレコーディングしてしまうと、演奏された小さい音や細かいニュアンスがノイズでマスキングされてしまうからです。

最近のプリアンプやデジタルオーディオ機器では最大限ノイズが減るように開発されていますので、この点は過去に比べて安心できるようになりました。

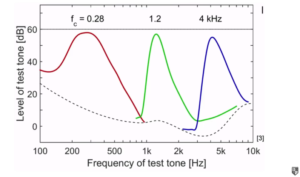

ホワイトノイズにフィルターをかけるとどうなる?

先ほど、ホワイトノイズは「全ての周波数を同程度の音量で鳴らしたもの」と解説しました。

それでは、もしフィルターをかけて鳴らす周波数を限定した場合は、どうなるのでしょうか?

上記の画像のうち、赤・緑・青のラインが「ホワイトノイズで鳴らしている周波数」で、下の黒い波線が「聞こえた」と感じた周波数とその音量になります。

例えば赤いラインでは、ホワイトノイズのうち200hzの低い音だけを鳴らした結果を表しています。

マスキングする周波数を変えると、それに合わせて「聞こえた」と感じる周波数と音量も変わることがわかります。

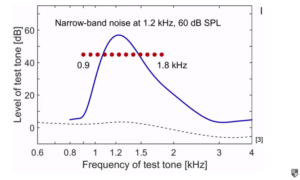

上記の画像は、1.2khzの高さ+60dB SPLの音量でホワイトノイズ鳴らしながら、ビープ音の音程を高くしていくとどのように聞こえるか?を指しています。

青い線がホワイトノイズで鳴らしている音の音量と音域で、赤い点線がビープ音の音程を表しています。

※0.9khzの高さから、1.8khzまで音程をだんだん高くしている

それでは、このグラフを実際の音で聞いてみましょう。

「ヒュー」と鳴っているのがホワイトノイズ(青い線)で音量と音程は終始変わりません。

「ピーッ」というビープ音(赤い点線)はだんだん音程が高くなり(0.8khzから1.8khzへ)、そのビープ音の高さによって聞こえ方が変わります。

最初はかすかにビープ音が聞こえますが、途中でホワイトノイズにかき消されて聞こえなくなり、最後にはまた聞こえるようになっています。

キックとベースでよくあるマスキング問題

みなさんが作曲やミキシングでよく目の当たりにするのが、キックとベースのマスキングです。

どちらも音程が低い楽器のため、このようなマスキングが起こってしまい、どちらか一方(もしくは両方)の音が聞こえづらくなることがあります。

マスキングの対処法

それでは、冒頭でお聞きいただいたギターの場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?

こちらについては、次回「音響心理学を活かしたミキシングテクニック -マスキングの対処法-」で詳しく解説しています↓