かっこいい・おしゃれなコード進行が知りたい!

ジャズで「2-5-1」のパターンをよく聞くけど、このコード進行の使い方についてもう少し詳しく知りたいな

今回はこのような要望にお答えする内容です。

数々の音楽理論動画をアップしているPianoPigが解説「メジャー2-5-1を解説!」をまとめました。

ジャズでよく使われる「2-5-1」のコード進行は、一体どのようにして使えばい良いのでしょうか?

早速見ていきましょう!

(マイナーの2-5-1のパターンもありますが、今回はメジャーの2-5-1のパターンを解説してきます)

Cメジャーの場合

まず、2-5-1のコード進行をCメジャースケールで作るシチュエーションを考えてみましょう。

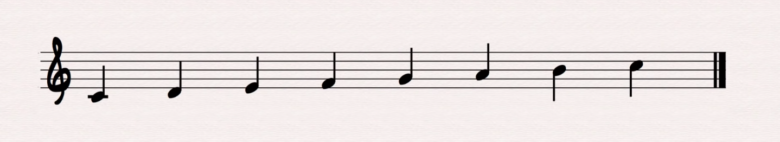

Cメジャースケールでは、以下の音を使います。

画像:動画より

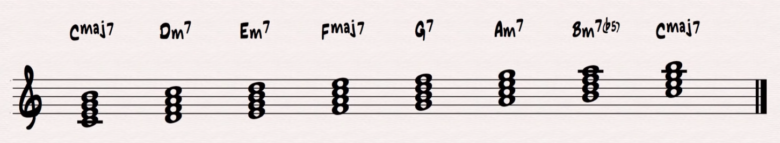

そして、これに7thの音をつけたコードを作っていきましょう。

画像:動画より

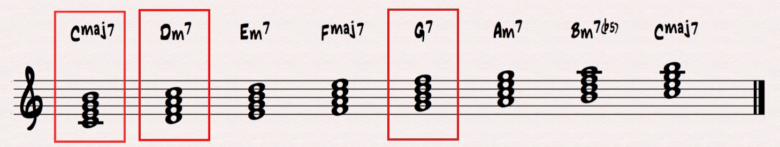

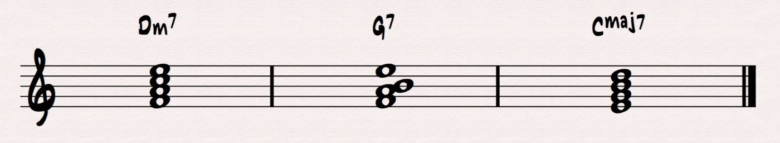

今回は「2-5-1」のコード進行を作りますので、このうち2ndのコード「Dm7」、5thのコード「G7」、1stのコード「CM7」を使います。

画像:動画より

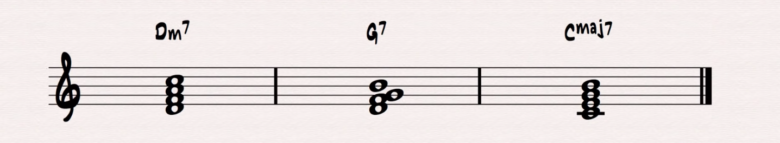

つまり、Cメジャーキーでの「2-5-1」のコード進行はこのようになります。

Dm7 - G7 - CM7

「音の飛びすぎ」をなくしてみよう

さて、このように普通にコードを鳴らすと、音が大きくジャンプしすぎているのがお分かりいただけるかと思います。

なんとなく、コード同士の繋がりが悪いように感じます。

ここで使えるのが「転回形」です。

転回形を使おう

転回形を使えば、次のコードに移る時、なるべく音の移動を小さくすることができます。

これは「ボイスリーディング(Voice Leading)」とも呼ばれ、ピアノで弾く時に、指の動きをなるべく少なくできるテクニックです。

また、ピアノで弾く時の指の動きを最小限に抑えられるだけでなく、音の飛び具合が狭まるので、耳で聞く時もよりスムーズに繋がっているように聞こえるようになります。

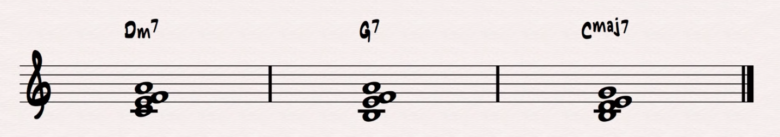

実際に変えた例がこちら↓

画像:動画より

今回は、G7の音の並びを、次のように変えています。

下から

G B D F

↓

D F G B

上の2つの音「DとF」を、そのまま1オクターブ下げる形です。

これは「第二転回形」とも呼ばれます。

では、この転回形を使ったパターンを聞いてみましょう。

転回形を使わなかったときよりも、よりスムーズな進行に聞こえますね。

ルートレス・ボイシング(Rootless Voicing)

次にご紹介する「2-5-1」で使えるテクニックは「ルートレス・ボイシング」です。

これはその名の通り、ルート音なしで演奏するというものです。

これを使うと、よりプロっぽいサウンドにすることができます!

タイプAとタイプB

2-5-1の進行の場合、ルートレス・ボイシングを使うときには「タイプA」と「タイプB」という2種類の使い方があります。

タイプA

画像:動画より

タイプAでは、まずDm7コードの一番下の音を3rdの音にし、そこから音を4つ置きます。

Dm7は「D F A C」という構成で、3rdの音はFです。

Fからはじめて音を4つ置きますので、ここでは新しく9thの音「E」も入ります。

F A C E

次のコード「G7」では、7thの音を半音下げ、9thと13thの音を付け足します。

もともとは「G B D F」で、7thの音はFです。

このFを半音下げるので、「G B D E」となります。

加えて9thのA、13thのBの音を加え、ルート音を省き、最後に弾きやすいように転回形にします。

F A B E

最後に、CM7のコード。

こちらもルート音を省き、9thの音を入れて、「E G B D」の形にします。

それでは、コード進行全体の音を聞いてみましょう。

タイプB

画像:動画より

さて、次はタイプBです。

最初のDm7コードでは、タイプAで作ったもののうち、上の2つの音を1オクターブ下げます。

F A C E

↓

C E F A

次はG7のコードです。

先ほど作った改良版のDm7のコード「C E F A」のうち、Cを下げてみると…

B E F A

実はこれ、G13コードになります!

ドミナントコード(G7)というのは変わらず、さらにDm7から移動してきた時も指の移動が少なく済みます。

最後は、CM7コードです。

タイプAで作ったコード「E G B D」のうち、上の2つの音を1オクターブ下げてみましょう。

B D E G

こうすると、前のコード「B E F A」から移動してきた時も、指の移動が少なく済みます。

それでは、全体を通して聞いてみましょう。

Gメジャーの場合

それでは、次はGメジャーキーの場合で見てみましょう。

Gメジャーキーは「G A B C D E F#」の音を使いますので、以下のようなコード進行になります↓

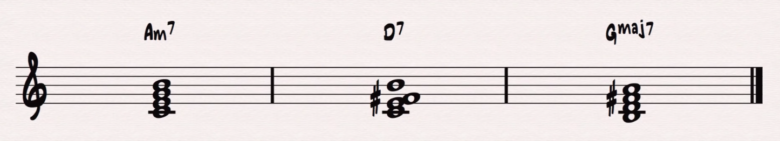

画像:動画より

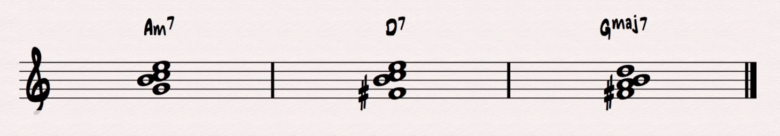

タイプAの全体の音はこのような感じになります。

画像:動画より

タイプBの全体の音はこのような感じになります。

Dメジャーの場合

次はDメジャーキーの場合で見てみましょう。

Dメジャーキーは「D E F# G A B C#」の音を使いますので、以下のようなコード進行になります↓

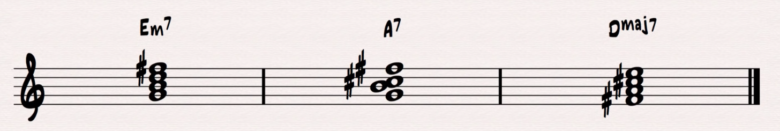

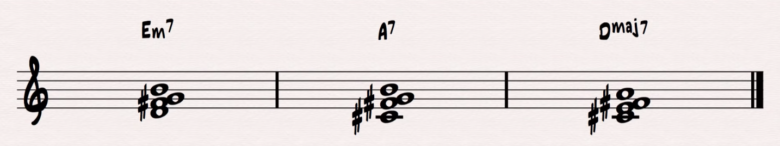

画像:動画より

タイプAの全体の音はこのような感じになります。

画像:動画より

タイプBの全体の音はこのような感じになります。

以上が「2-5-1」を使い方とテクニックでした。

いろいろなキーで作ってみたり、ピアノの場合は右手・左手両方で弾いてみると身につきやすいので、ぜひチャレンジしてみてください。

ちなみに、これからジャズピアノをはじめてみたい方や真剣に極めたい方にはシアーミュージック教室とEYS音楽教室がおすすめです。

ピアノ教室は全国に多数ありますが、こちらの2教室は「ジャズピアノ」「クラシックピアノ」「ポピュラーピアノ」などジャンルに特化したレッスンを受講することができます。

無料体験レッスンもあり、楽譜が読めなくても大丈夫!

両教室ともに全国で開校していますので、ぜひチェックしてみてください。