今回は「プリフェーダーとポストフェーダーの違い」をまとめました。

DTMでリバーブを使うときは、「インサートとセンド」そして「プリフェーダーとポストフェーダー」の使い分けが大切です。

この記事ではこの2つのポイントについて、メリットとデメリットをそれぞれ解説していきます。

リバーブはインサート or センドのどちらを使うべき?

まずはじめに、インサートとセンドについて解説します。

リバーブなどのエフェクトを使うときによく考えるべきなのが、インサートとセンドの使い分けです。

インサート(Insert)

エフェクトをかけたいトラックに、エフェクトプラグインを直接追加する方法

センド(Send)

エフェクト専用のトラックを別途作成し、そのトラックに音を送ってエフェクトをかける方法

一般的に、リバーブやディレイなどのエフェクトではセンドがよく使われます。

センドのメリット

・複数のトラックに対して同じエフェクトがかけられる

(どの楽器も同じ空間にいるように聴かせることができ、まとまりが出る)

・CPU負荷を減らせる

(同じプラグインを何個も作成する必要がないため)

プリフェーダーとポストフェーダーとは?

次は、プリフェーダーとポストフェーダーについて解説します。

この2つは「音量フェーダーを通る前にエフェクトをかけるのかどうか」が異なります。

プリフェーダー

音量フェーダーを通る前にエフェクトをかける

ポストフェーダー

音量フェーダーを通った後にエフェクトをかける

例えばボーカルにリバーブを使うとき、プリフェーダーの場合は「ボーカル→リバーブエフェクト→音量フェーダー」の順で音が通ります。

ポストフェーダーの場合は「ボーカル→音量フェーダー→リバーブエフェクト」の順です。

つまり、プリフェーダーにすると音量フェーダーによってリバーブの量が変わることがなく、常に一定の量でリバーブが加わります。

ポストフェーダーにすると、音量フェーダーが上がればリバーブの量も増えます。

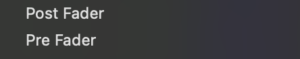

インサートはプリフェーダー、センドはポストフェーダーがデフォルト

基本的には「元の音が大きくなればリバーブの量が増える」という聞こえ方の方が自然なので、多くの場合はセンドをポストフェーダーの設定にしてリバーブをかけます。

実際に、多くのDAWはセンドエフェクトのデフォルトがポストフェーダーになっています。

一方、インサートでエフェクトを追加している場合はプリフェーダーがデフォルトになっています。

つまり、多くのDAWでは以下の順番がデフォルトになっています。

元の音→インサートエフェクト→プリフェーダーのセンドエフェクト→音量フェーダー→ポストフェーダーのセンドエフェクト

プリフェーダーとポストフェーダーの違いまとめ

以上が「プリフェーダーとポストフェーダーの違い」の解説でした。

プリフェーダー

音量フェーダーを通る前にエフェクトをかける

エフェクトの量が音量フェーダーによって左右されない

ポストフェーダー

音量フェーダーを通った後にエフェクトをかける

エフェクトの量が音量フェーダーによって左右される

音の信号が流れる順番

元の音→インサートエフェクト→プリフェーダーのセンドエフェクト→音量フェーダー→ポストフェーダーのセンドエフェクト

当サイトでは他にもDTMのパラメーターや操作について解説していますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻

参考:https://www.youtube.com/watch?v=wK9bfwJl4cg