今回は、音楽プロデューサー・オーディオエンジニアのJustin Collettiが解説する「音をもっと左右に広げる方法」をまとめました。

Justinは長年音楽業界でプロとして活躍しており、音楽プロデュース、ミキシングエンジニア、マスタリングエンジニア、音楽大学の講師など、幅広い分野で活躍しています。

そんな彼が、DTMで音を左右に広げる方法を5つ解説します。

音を左右に広げる方法1.LCRミキシングを意識する

音を左右に広げる方法1つ目は「LCRミキシングを意識する」です。

LCRミキシングとは、音をL・C・R(左・真ん中・右)のどの位置に置きたいかを考えてミキシングをすることです。

例えば「パン(Pan)を右にどれだけ振って位置をズラすか」などを考えることなのですが、DTMではあまりにも当たり前のことだと思うかもしれません。

しかしここで大切なのは、あまり細かく位置を調整しようと思わないこと、リアルさを追求しようと思わないことです。

音楽では必ずしもリアルさが必要ではない理由

ネットで音が聞こえてくる位置を変えるパン(Pan)のパラメーターの使い方を検索すると、以下のようなアドバイスが出てきます。

「自然に聞かせるために、こっちのギターは左に15°、こっちのギターは右に17°だけパンを振ろう」

「左右対称ではなく、少しだけズラしてみよう」

「ど真ん中ではなく、中央から微妙にズラしてみよう」

「不自然に聞こえるから、パンは90°全開に振らない方がいい」

もしかしたら、音楽学校でこのようなことを習った人もいるかもしれません。

しかし僕(Justin)としては、このやり方はベストではないと思います。

なぜなら、音楽は必ずしもリアルさ(リアリズム)を求めるわけではないからです。

例えばクラシック音楽なら、実際にホールで聴いているときと同じような聞こえ方を求めることはあるでしょう。

フルートが右に15°ズレたところから聞こえてきたら、まさにホールの客席で聴いているときと同じような感覚になるでしょう。

しかし、ポップやヒップホップで「現実世界と同じように聞かせる」というのは、つまらなく聞こえることもあるのではないでしょうか?

時には、現実世界では起こり得ないようなサウンドを求めることもあるのではないでしょうか?

さらに言えば、自然さを求めるあまり不自然になり、逆に不自然なことだけれど実際にやってみると自然に聞こえることもあるのです。

ヒット曲が自然に聞こえるのは、不自然な処理をしているから!?

ポップスやヒップホップのヒット曲を聴いてみると、とても自然に聞こえる音がたくさんあります。

まるでその場でとても音質がいいライブ演奏を聴いているような気持ちになる楽曲があります。

僕(Justin)のプロとしての経験から言うと、実はこのように自然に聞こえるサウンドは、不自然な処理をしているからこそ成り立っていることがたくさんあります。

「自然」を作るために「不自然」をしているのです。

例えば2本のギターを左右に15°ズラすよりも、パンを左右90°全開に振った方が自然に聞こえることがあります。

そのため「パンは90°全開に振らない方がいい」というアドバイスは鵜呑みにせず、結果的に自然に聞こえるのであればそのような「現実的に不自然な処理」もためらわずに実行しましょう。

音を左右に広げる方法2.真ん中と左右でコントラストをつける

音を左右に広げる方法2つ目は「真ん中と左右でコントラストをつける」です。

そもそも音が広がっていると感じるのは、「真ん中」と「左右」を認識するからです。

言い換えると、「真ん中」をしっかり意識させることができれば、横から聞こえる音が広がって聞こえます。

そのため、曲の中でも最も大切な要素であるボーカルやバスドラム、スネアドラムだけを真ん中に置き、他の全ての楽器は左右に置くだけでも非常に広がりがあるように聞こえます。

しっかりとした土台を真ん中に作ることで、「真ん中」と「左右」にコントラストがつき、横の音がさらに広がって聞こえるのです。

横に置く要素の音色はなるべく対称にする

2つの楽器のパンを左右に振るとき、それぞれの要素があまりにもかけ離れている音色だと、広がりがなくバランスが取れていないサウンドになりやすいです。

つまり、「真ん中と左右」では全く異なる音色でもいいのですが、「左と右」ではなるべく音色を似たようなものにするのがおすすめです。

例えばパンを右に振っているギターの音色はとても明るい音であるのに対し、左に振っているギターが暗い音色だと、左右のバランスが取れず不自然な音になってしまいます。

右側には広がりがあるのに、左側には全く広がりがないと感じてしまうかもしれません。

このように同じ種類の楽器でも、音色が大きく異なるとバランス悪く聞こえやすくなります。

逆に言えば、違う種類の楽器でもトーンが似ているとバランスが取りやすくなります。

例えば右には明るい音色のギター、左には明るい音色のキーボードを置くと、とてもバランスよく聞こえやすくなります。

横に置く要素のリズムはなるべく非対称にする

先ほどは「左右に置く要素のトーンをなるべく統一しよう」とお話しましたが、音に広がりを出すには「リズムは非対称にする」ということがとても大切です。

例えばバンド系の楽曲でエレキギターをダブリングするとき、左右それぞれで鳴らしているギターのフレーズが全く同じことがあります。

全く同じオーディオデータを使わず、複数テイク録音したものをパンで左右に振れば、ある程度の広がりを出すことができます。

しかし、これはどちらかと言うと「モノラルの音が大きくなった」という感じで「ステレオになった」という感じにはなりません。

もっと広がりを出したいのであれば、演奏するフレーズ(リズム)も変えるのがよいでしょう。

例えば右側のギターは4分音符を中心としたフレーズ、左側のギターは8分音符を中心としたフレーズにする、などが効果的です。

音を左右に広げる方法3.ステレオにする必要がない音はモノラルにする

音を左右に広げる方法3つ目は「ステレオにする必要がない音はモノラルにする」です。

言い換えると「モノラルでいい音はモノラルにしておく」ということになります。

例えばシンセサイザーでは、左右に広げようと思っていろいろやってみてもあまり広がりを感じられない音があります。

むしろ、無理にステレオにしようとすると音が変になるので、モノラルのままの方がいい音もあります。

無理に音を広げようとしたり右端・左端に置こうとせず、その音にとってベストな音色で、ベストなポジションに配置することが大切です。

音を左右に広げる方法4.マルチバンドワイドニングを使う

音を左右に広げる方法4つ目は「マルチバンドワイドニングを使う」です。

マルチバンドワイドニング(Multi Band Widening)とは、指定した周波数帯域ごとに音を左右に広げることができるツールです。

これは、特にマスタリングなどミックスが終わった段階で実行すると効果的な方法です。

レコードの時代、マスタリングでは楕円フィルター(Elliptical Filter)が行われていました。

ステレオ(左右)に低音域がたくさん含まれていると、レコードで再生したときにレコードの針が大きく飛びはねてしまうため、楕円フィルターを使って左右の低音域を減らし、低音域をモノラルに近い状態にしていたのです。

これにより、減らした低音域よりも上の音域の音は広がって聞こえるようになっていました。

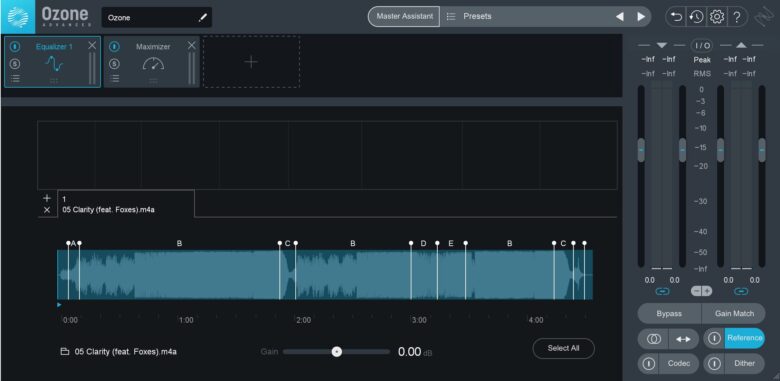

僕はマスタリングエンジニアとしても仕事をしていますが、今ではiZotope社「Ozone Imager」を使ってこれと同じような処理をしています。

iZotope社「Ozone Imager」

iZotope社「Ozone Imager」を無料ダウンロードする

低音域はなるべくモノラルにし、中音域以上は音を広げることで、さらに広がりを加えることができます。

もちろん、左右に低音域があった方がかっこいい楽曲もあるので、一概に「低音域は広げるな」とは言いません。

しかし、中にはマルチバンドワイドニングを使って中音域だけを広げたら更なる広がりが出る楽曲などもあります。

自分の楽曲にはどの音域に広がりが必要なのか、よく考えてミックス・マスタリングすることをおすすめします。

ちなみに楕円フィルターを再現したプラグインとしてはTokyo Dawn Records社「TDR Elliptical」が有名です。

音を左右に広げる方法5.モノラルでもチェックする

最後のポイントは「モノラルでもチェックする」です。

これは「音を左右に広げる方法」ではなく「音を左右に広げるときに同時にやるべきこと」になります。

モノラルで再生すると、左右にある音もすべて真ん中から再生されるようになるので、位相の打ち消しなどが発生し、自分が思っているように聞こえないことがあります。

そのため、音を左右に広げたいと思っているときこそ、楽曲をモノラルでもチェックする必要があります。

すべてのリスナーがステレオ環境で聴いているとは限らない

日常生活で音楽を聴くとき、スピーカーやイヤホンを正しい位置に置いて聴くリスナーもいますが、中にはお店で正しい位置に置かれていないスピーカーから流れてきたから曲を聴く人や、スマホやパソコンの内蔵スピーカーから出た音を聴く人もいます。

つまり、みなさんの音楽はモノラルの状態で聴かれることもあるのです。

そのため「左右に音が広がっているかどうか」だけではなく「モノラルで聞いても自分の曲がきちんと聞こえているかどうか」を確認することが必要です。

音を左右に広げることばかりを考えてると、自分の楽曲が理想的でない状態で聞こえてしまう可能性があります。

モノラルでチェックする方法

AuratoneのMix Cubeなど、モノラルで再生することに特化しているスピーカーを使う

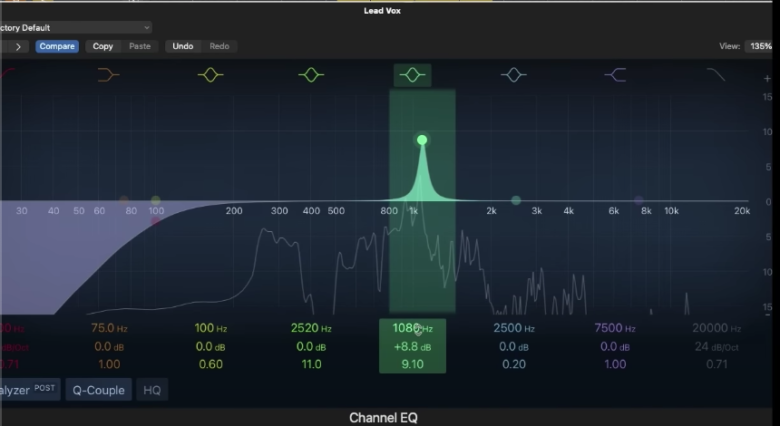

DAWのプラグインを使う

GainプラグインなどにMono機能が付属していることがあります

オーディオインターフェースのMONO機能を使う

UAD社「Apollo Twin X」のように、ボタン1つでモノラルとステレオを切り替えられる製品もあります

以上が「DTM・ミックスで音を左右に広げる方法5つ」でした。

当サイトでは他にも音を左右に広げる方法やミックスのコツをご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓