今回は「ミュージシャンと音楽好きのための耳栓の選び方」をまとめました。

好きなアーティストのコンサートに行ったり自分でライブを開催したり、スタジオで音楽制作をしたりすると、大きな音を聞くことがあります。

特に若い人なら「まだ若いから特別な対策をしなくても大丈夫だろう」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。

そこでこの記事では「なぜ音楽に携わる人がイヤープラグ・耳栓を使うべきなのか」と「自分に合ったイヤープラグの選び方」をご紹介します。

はじめに:ミュージシャン・音楽家が耳を守る方法まとめ

はじめに、今回のポイントをまとめてご紹介します。

ポイント

・一度受けた耳のダメージは一生復活しない

・大きな音への耐性は鍛えられない

・難聴は無自覚のうちに悪化する

・難聴対策は「音量」と「時間」がポイント

・うるさいと感じなくても長時間はNG

耳が悪くなる原因は老化だけではない?

「歳を取ると耳が悪くなりやすい」というのはよく聞くでしょう。

しかし、だからと言って「若い人なら耳は悪くならない」というわけではありません。

若い人でも気をつけないと耳にダメージを与え、耳の健康を害してしまうことがあります。

難聴はなぜ起きる?

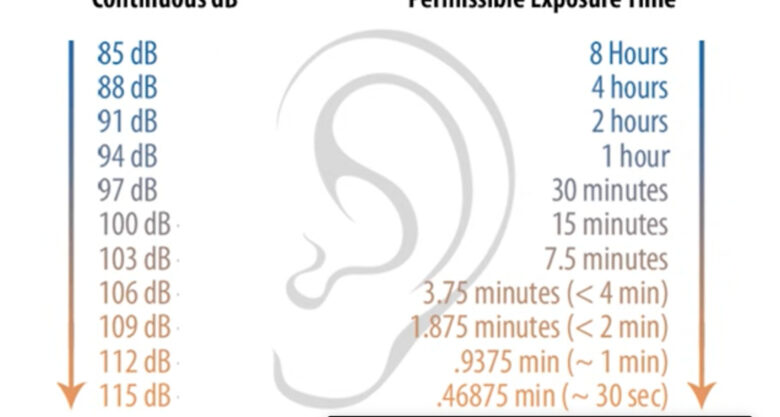

人間の耳は、ある一定の音量を一定の長さでしか耐えることができません。

上記画像のように「この大きさの音は、最大で○分しか耐えられない」というのがある程度決まっています。

残念ながら、この大きい音への耐性は鍛えることができません。

この表よりも長い時間で音を聞いてしまうと、耳に大きなダメージが与えられます。

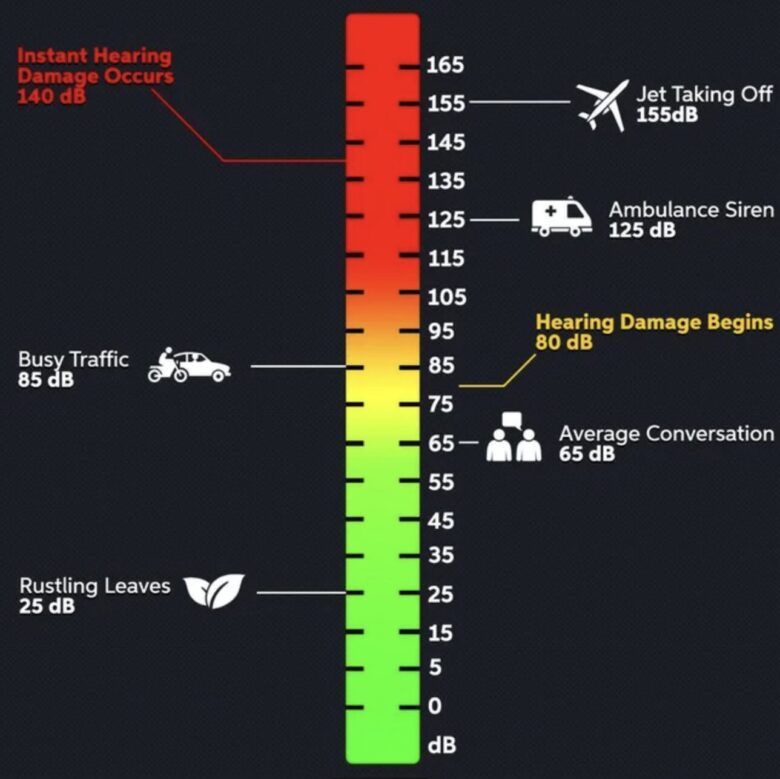

80dBを超えると耳にダメージが出始めますので、これ以上の音量を長時間聞いているときは注意が必要です。

(交通量が多い道路ぐらいだと85dB)

ちなみにミュージシャンの難聴発生率は一般人口の約4倍で、耳鳴りの発生リスクは57%高いという研究結果も出ています。

有名なマスタリングエンジニアのDaniel Dixonも、この表に沿った音量で日々マスタリングを行なっていると言及しています↓

難聴の何が怖い?

とても恐ろしいのが、多くの人が無自覚で難聴になっていくということです。

通常の難聴は急に音が聞こえなくなるのではなく、徐々に聞こえなくなっていきます。

ある日突然耳が聞こえにくくなる「突発性難聴」もあります

さらに、よほどの大きい音でなければ耳が「痛い」と感じることはなく、基本的には気づかないうちに神経や細胞にダメージが与えられます。

残念ながら、一度壊れた耳の細胞は二度と復活しません。

そのため、難聴は無自覚に、慢性的に発生するのです。

ミュージシャンが難聴を防ぐための3つの方法

耳のダメージを防ぐには「音量」と「時間」の2つがポイントです。

大きい音は、短時間聞いているだけでも耳のダメージにつながります。

逆に音量がそこまで大きくなくても、長時間聞くと耳のダメージにつながります。

ここからは、この「音量と時間」をもとにどのようにして難聴を防ぐことができるのか、その方法を3つご紹介します。

難聴を防ぐ方法1.耳の感受性が何度も失われていないか確認する

難聴を防ぐ方法1つ目は「耳の感受性が何度も失われていないか確認する」です。

長時間音を聴いていると、人間の耳はだんだん正確に音を聞き取れなくなっていきます。

そのため、作業中に「ちょっと聞こえにくいから、もうちょっとだけ音量を上げよう」とスピーカーの音量を上げてしまうことがあります。

一度だけなら問題ないのですが、「もうちょっと高音域がはっきり聞こえるように…」「ベースをしっかり聴きたいから、あと少しだけ音量を上げたい…」などと数分置きに繰り返してしまうときは注意が必要です。

それは耳に疲労が溜まっているから聞こえにくくなっているのであって、本来であれば適切な音量であるはずだからです。

耳が疲れたら1時間以上休もう

耳が疲れてきたり、「そういえばさっきから音量を上げ続けているな」と感じたら、1時間以上の休憩を取りましょう。

休憩後に作業に戻ると、自分がどれだけ音量を上げて作業をしていたか、驚いてしまうはずです。

休憩するときは、散歩や食事などでもよいですが、音を聞かない作業であれば何でもOKです。

例えば書類仕事をしたり、DAWのプロジェクトファイルを整理してもよいでしょう。

難聴を防ぐ方法2.耳が痛くならない音を長時間聞いていないか確認する

難聴を防ぐ方法2つ目は「耳が痛くならない音を長時間聞いていないか確認する」です。

「うるさいと感じないなら長時間聞いていても問題ないだろう」

「毎週クラブやコンサートに行ってるから、大きい音の耐性はついてる!」

このように 考える人がいますが、実はそうではありません。

科学的には、大きな音への耐性は鍛えることはできません。

そのため、「耐性がついている」という人は「慣れている」「うるさいと感じない」というだけで「全くダメージをくらっていない」というわけではないのです。

まずは「耳が痛くならない音であっても、長時間聞き続けてしまっていないか?」を確認することが大切です。

もし長時間聞き続けている場合は、DAWプロジェクト内のトラック名を整理したりして耳を休めましょう。

また、大きな音量で聞きたいときは細かい音もチェックしたいときであることが多いので、小さい音量でも確認できる作業をしてもよいでしょう。

難聴を防ぐ方法3.イヤープロテクター(耳栓)をする

難聴を防ぐ方法3つ目は「イヤープロテクター(耳栓)をする」です。

コンサートに行ったり、自分でライブを開催したり、小さな部屋で何人ものミュージシャンと一緒に楽器を演奏したりすると、大きな音に耳を晒すことになります。

このように大きな音を聞く環境にいるときは、イヤープロテクター(耳栓)をすることを強くおすすめします。

最近では着用していても気にならないイヤープロテクターもありますし、聞こえ方が大きく変わらずに耳を守ることができる製品もあります。

「ライブ・コンサート用」「ドラマー用」などシーン別に製品が分かれていることもありますので、ぜひご自身のシチュエーションに合わせて選んでみてください。

イヤープラグ(耳栓)を選ぶときに注意するべきこと

大きな音から耳を守るために使われるのが、イヤープラグ(耳栓)です。

値段や特徴はさまざまで、ドラッグストアやスーパーで売っている数百円のものもあれば、プロ用で数万円以上する製品もあります。

しかし多くのイヤープラグは、耳を守ることはできても音質を損ねてしまうことが少なくありません。

このようなイヤープラグを使ってしまうと、ミュージシャンなら「もっと大きく演奏しなきゃ!」と勘違いしてしまったり、作曲家やミキシングエンジニア(MIX師)なら特定の音域だけ聞こえず、正しいバランスで曲を作れなくなります。

もちろん、単純に音楽を聞いて楽しむときもすべての音域をバランスよく聞くことができなくなります。

なぜイヤープラグ(耳栓)を使うと音質が悪く聞こえる?

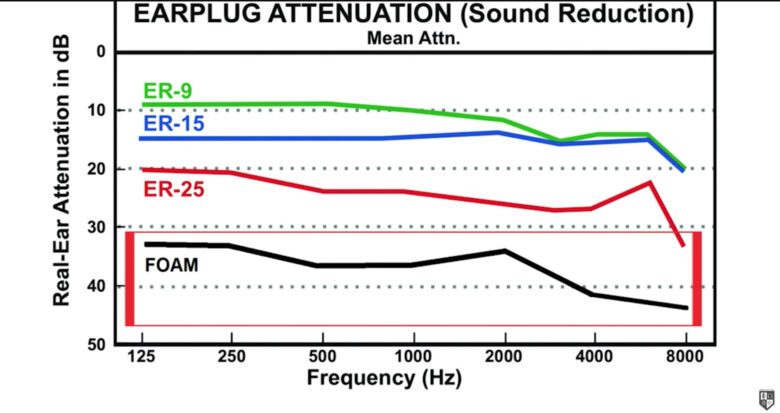

なぜイヤープラグ(耳栓)を使うと音質が悪く聞こえるかというと、イヤープラグの中にはすべての音域を均等に減らしていない製品があるからです。

例えば、こちらのグラフをご覧ください。

これは、とあるイヤープラグでどの音域をどれぐらい減らしているかを示したグラフです。

一番下の黒い線(FOAM)は、ドラッグストアで売られているようなスポンジタイプの安価な耳栓の数値です。

高音域(グラフの右側)がとても減らされているのに対し、低音域(グラフの左側)はさほど減らされていません。

このような製品を使ってしまうと、高音域だけ聞こえず、とてもバランスの悪い音に聞こえてしまいます。

EQで無理やり特定の音域だけ下げたような聞こえ方になります。

うるさい音から耳を守ることができるかもしれませんが、プロとして必要なクオリティで仕事ができなかったり、音楽を十分に楽しむことは難しいでしょう。

ミュージシャン・音楽好きのためのイヤープラグ(耳栓)の選び方

現代では、ミュージシャンのためのイヤープラグ(耳栓)が開発されています。

特定の音域だけ大きく音量を下げるのではなく、なるべく全体の音量を均等に減らすように設定されているため、もともとのバランスを崩さないまま音量を下げることができます。

そのため、ミュージシャンをはじめ音楽関係の仕事に携わる方や音質重視で音楽を楽しみたい方にはミュージシャン用のイヤープラグをおすすめします。

ここからは、おすすめのイヤープラグを「プロ用の高価なもの」と「安価で手軽に使える製品」との2パターンに分けてご紹介します。

プロ用でおすすめのイヤープラグ(耳栓)

ミュージシャンを始め、音楽制作に関わる方にとって最もいいイヤープラグは耳の型を取って制作するオーダーメイドタイプの製品です。

例えばカナルワークス社では、耳型を取って自分だけのイヤープラグ・イヤモニを制作することができます。

シリコンベースの素材や粘土状の型取り材料を使って型を取り、その人の耳にジャストフィットするように細かく形を調整しながらオーダーメイドのイヤープラグを作ります。

イヤープラグ(耳栓)に不満を感じた経験がある人ほど使ってほしい

コンサートに行って耳栓を使ったとき、「音の聞こえ方が変になるからイヤだ」と思って耳栓を使わなくなってしまう人もいるかもしれません。

しかし、それはその耳栓が自分に合わなかった、もしくは自分の好みの音で聞けなかっただけかもしれません。

耳栓を使わないままコンサートに通い続けてしまうと、ゆくゆくは難聴になってしまい、ますます音楽を楽しめなくなる可能性もあります。

お金や手間はかかるかもしれませんが、きちんと自分に合った耳栓を選べば、耳の健康を守りながら音質を損ねることなく音楽を楽しむこともできます。

安価でおすすめのイヤープラグ(耳栓)

「耳の型を取るような高価な製品には手が届かない…」という方は、数千円程度で購入できる製品がおすすめです。

ここでは、Etymotic社とCrescendo社のイヤープラグをそれぞれご紹介します。

安価でおすすめのイヤープラグ①Etymotic社

Etymotic社では市販で手軽に買えるタイプの製品「ER20XS」と「ER20」を販売しています。

まずは安価な製品から試してみたいという方はぜひチェックしてみてください。

Etymotic社「ER20XS」

Etymotic社「ER20XS」は、後述する「ER20」よりも見た目が目立ちにくく、装着しても耳から飛び出しにくい設計になっています。

Etymotic社「ER20」

Etymotic社「ER20」は前述の「ER20XS」よりもステム部分が長いので、取り外しがしやすくなっています。

安価でおすすめのイヤープラグ②Crescendo社

Crescendo社では、シチュエーションに合わせた設計のイヤープラグを選ぶことができます。

例えばドラマーなら「Fcking Loud」、ライブに参戦する人や音楽鑑賞を楽しむ人は「Music20」、クラブなどでダンスミュージックを爆音で楽しむ人は「Dance」、睡眠用には「Sleep」、工事現場や工場で働く人用の「Industry」などがあります。

※例えば音楽鑑賞用の「Music20」では、音を20dB減衰させます

ぜひご自身の使用用途に合わせてご利用ください。

イヤープラグ(耳栓)は耳が悪くなる前に買うべき

イヤープラグ(耳栓)を購入するときに一番大切なのは、「耳が悪くなる前に買うこと」です。

耳が受けたダメージは二度と治らないので、できるだけ早いうちから対策をする必要があります。

「まだ若いから大丈夫」「まだ耳は悪くなっていないから必要ない」と思わず、耳が健康な今のうちに対策を始めることをおすすめします。

以上で「ミュージシャン・音楽好きのためのイヤープラグ(耳栓)の選び方」の解説は終了です。

当サイトでは他にもアーティストの健康や正しい音の聞き方に関する記事を掲載していますので、ぜひこちらもご覧ください↓