今回は、The Analog Vlogが解説する「iZotope社”Ozoneシリーズ”を使ったマスタリングテクニック5選」をまとめました。

世界中のDTMerに愛されているiZotope社のOzoneシリーズは、手軽にマスタリングを行うことができる神ツールとして知られています。

今回は、そんなOzoneシリーズを使ってマスタリングをするときの「秘密のテクニック」を5つご紹介します!

※この動画ではOzone10をベースに解説されていますが、Ozone9やOzone11など他のバージョンにも共通する項目が多数あります

iZotope社「Ozone」で使えるマスタリングテクニック5選

今回ご紹介するiZotope社「Ozone」で使えるマスタリングテクニックは、こちらの5つです。

マスタリングテクニック5選

- できるだけ少なく使う

- Stabilizerを活用しよう

- 使う機能の順番を入れ替える

- スピードEQ

- 第2の耳として使う

それでは、1つずつ解説していきます。

マスタリングテクニック1:できるだけ少なく使う

”Ozone”を使ったマスタリングテクニック1つ目は、「できるだけ少なく使う」です。

言い換えると、「マスタリングで行ったことが少なければ少ないほどいい」ということです。

マスタリングはゴルフと同じ

僕(The Analog Vlog)の音楽キャリアの経験を踏まえて言うと、マスタリングは「ゴルフ」のようなものです。

ゴルフでは、できるだけ小さいスコアを目指すことがゴールです。

カップイン(ゴールの穴にボールが入る)するまでにゴルフボールを打った回数が少なければ少ないほど「いい」という競技です。

マスタリングも同じで、「ゴールにたどり着くまでに手をつけた手数が少なければ少ないほどいい音になる」のです。

多数の機能を必要な分だけ使おう

Ozone10には、17つの機能があります。

これだけあると「より多くの機能を使った方がいい音になるのではないか?」と思いがちですが、全ての機能を使う必要はありません。

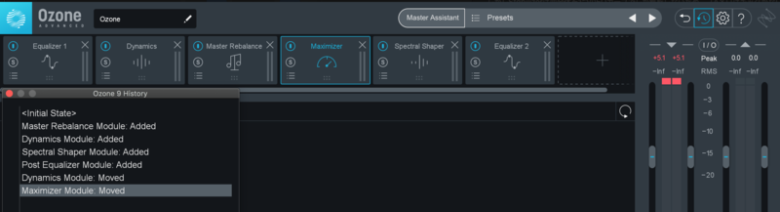

実際にOzoneの便利機能の一つ「Master Assistant」を使うと、最大で6つの機能を使うように自動化されています。

Master Assistant:DAW上の音を読み込ませると、EQやマキシマイザーなど、目的に応じたマスタリングツールを自動で設定してくれる機能

つまり、Ozone自身も「すべての機能を使う必要はない」と示しているのです。

Ozoneを使ったマスタリングの基本手順

これを踏まえて、Ozoneを使ったマスタリングの手順をご紹介します。

STEP1.目標のラウドネスを決める

楽曲のスタイルやジャンル、楽曲を使用するプラットフォームなどを考慮し、目標のラウドネスを決めます。

※例えばストリーミング(YouTube、Spotify等)であれば、2023年現在は「-14LUFS」を目標にするとよいでしょう。

STEP2.「今、この曲はどう聞こえているか?」をチェックする

今自分が作っている楽曲を聞いて、「今、この曲はどう聞こえているか?」と自分に問いかけましょう。

もしここで「最高!」という回答が出てくるのであれば、もうマスタリングも何もする必要はありません。

すでにあなたの曲は「最高」なので、これ以上何かをする必要はないのです。

逆に「何かが足りない」「最高ではない」などの回答になれば、次のSTEP3へ進みましょう。

STEP3:トーナルバランス(Tonal Balance)を整える

楽曲のスタイルやジャンル、楽曲を使用するプラットフォームなどを考慮し、トーナルバランスを整えます。

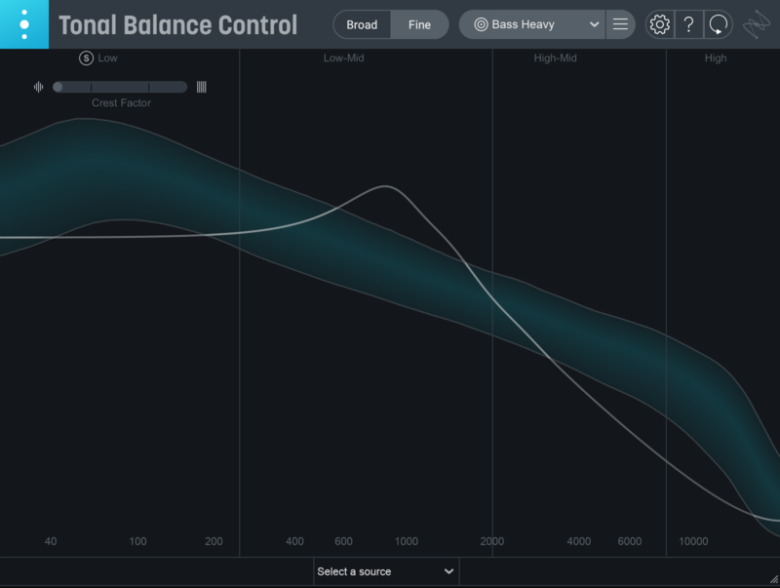

トーナルバランス(Tonal Balance)とは「周波数帯域のバランス」のことで、「低音が足りない」「高音が大きすぎる」などの問題を解決していきます。

iZotope社「Tonal Balance Control」はこれをチェックするのに最適のプラグインですので、まだ持っていない方はぜひ手に入れてください↓

STEP4:ミックスをやり直すor他の人の助けを借りる

STEP3を行った後に「今、この曲はどう聞こえているか?」と自分に問いかけ、それでもまだ答えが「最高!」にならない場合は、ミックスをやり直すか、他の人の手を借りましょう。

STEP3のトーナルバランスを整えようとしても上手くいかない場合は、マスタリング以前にミックスが上手くできていない可能性があります。

そのため、ミックスをもう一度見直した後、STEP1からSTEP4までをもう一度行いましょう。

自分で修正するのが難しい場合は、プロのエンジニアを雇ったり、他の人にアドバイスを求めるなどをしてみることをおすすめします。

マスタリングテクニック2:Stabilizerを活用しよう

「Stabilizer」とは、ターゲットカーブ(そのジャンルの理想のEQのカーブ)に合わせて、常にEQが自動的に動き、調整してくれるという機能です。

Ozone10から搭載された「Stabilizer」は、そのまま使うのは正直おすすめできません…が、実はここから多くのことを学べますし、効果的な使い方もあります。

Ozoneの機能「Stabilizer」のデメリット

「自動的にEQのカーブを調整してくれる」と聞くと非常に便利な機能のように思えますが、実は大きなデメリットがあります。

例えば、サビなどの盛り上げる部分ではキック(バスドラム)をガンガン鳴らし、Aメロは静かにするためにあえてキックを鳴らさないことがあるでしょう。

「AメロやBメロが静かだからこそ、サビに入ると一気に盛り上がる」というメリットがありますので、これはよく使われる手法ですし、音楽的にもおもしろい作品になります。

しかしStabilizerは曲全体を1つのEQカーブでしか解析しないため、「Aメロはキックがないから、理想のEQカーブよりも低音が少ない!もっとEQで低音を増やさなければ!」と判断してしまい、キックがないAメロだけ極端に低音を上げてしまうことがあります(上画像参考)。

このように「Aメロは静かだからEQでいろいろな周波数帯域をブーストしよう」とするのに加え、「サビは標準よりも大きすぎるから抑えよう」と勝手に判断してしまうことがあります。

その結果、Aメロからサビまでの盛り上がりが平坦になってしまい、つまらない作品になる危険性があります。

マスタリングに求められているのは「上手に妥協すること」

ミキシングエンジニアやマスタリングエンジニアは、「適切に妥協すること」が求められます。

例えば音圧を稼ぐにはダイナミクスを犠牲にしなければなりませんし、明るさを手に入れれば暗さは失われます。

どちらをどれだけ得て、どれだけ抑えるのが「ベスト」になるのか…それを判断するのがミキシングエンジニアやマスタリングエンジニアです。

そのため、Stabilizerに頼りっぱなしでは本当にいいマスタリングはできません。

Stabilizerを「メーター」として効果的に活用しよう

ここでおすすめなのは、Stabilizerを「音に加工を加えるためのもの(プロセッサー)」として使うのではなく、「問題点を探すためのメーター」として使う方法です。

例えば「ボーカルがサビを歌った後、ボーカルと入れ替わるようにしてギターソロが入る」という場面がよくあります。

このようなとき、ボーカルとギターは音域も近く、「今、一番目立って欲しいパート」という同じ立ち位置にあります。

しかしボーカルが歌い終わってギターが代わりに出てきた瞬間、Stabilizerで急に1kHz付近をブーストし始めたら、それは「ギターに1kHz付近の周波数が全然足りていない」ということを意味しています。

このままだとボーカルがいた時よりも充実感がないように聞こえてしまう危険性があるため、ギターで1kHz付近をブーストし、足りない部分を埋めます。

このように「その場面でどの周波数が足りないのか?」「なんとなく充実感がないように聞こえるが、いったい何が問題なのか?」を比較・解決したいときにStabilizerを使うと、よりよいミキシング・マスタリングができるようになります。

マスタリングテクニック3:使う機能の順番を入れ替える

マスタリングをするとき、よくある議論が「EQが先か?コンプレッサーが先か?」などの「使うプラグインの順番問題」です。

例えば「EQで高音域を1dB上げてからリミッターを使う」のと「リミッターを使ってからEQで高音域を1dB上げる」のでは、全く違う音になります。

「どの工程を先に行えばいいのか?」というのは「その曲による」が答えになりますが、これを手軽にできるのがOzoneの大きな強みです。

Ozoneなら順番入れ替え・OnOff・履歴確認もラクラク

Ozoneにはたくさんのマスタリング機能が搭載されており、現在使っている機能は画面上部にズラっと並びます。

これらひとつひとつの機能は、ON/OFFもワンクリックでできますし、ドラッグすれば順番をすぐに入れ替えることもできます。

また、「機能を追加・削除した」「順番を入れ替えた」などの作業履歴はすべて保存されているので、いつでも前の状態に戻ることができます。

マスタリングテクニック4:スピードEQ

OzoneのEQは、非常にスピーディーに使えることが大きな魅力です。

僕(The Analog Vlog)は月に200曲以上マスタリングしていますが、これほどの量だと「いかに速く正確に理想のマスタリングできるか」が重要になります。

EQと言えばFabfilter社の「Pro-Q」なども人気ですが、OzoneのEQは他のEQとは違う、ある魅力があるのです。

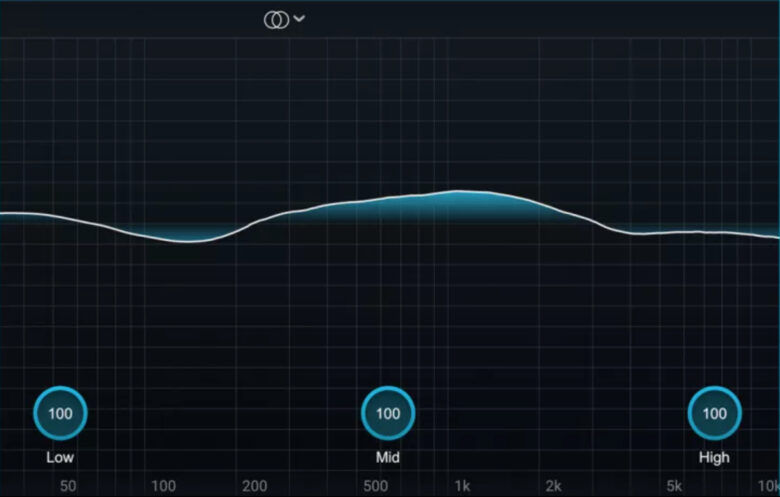

4種類のEQシェイプが使える

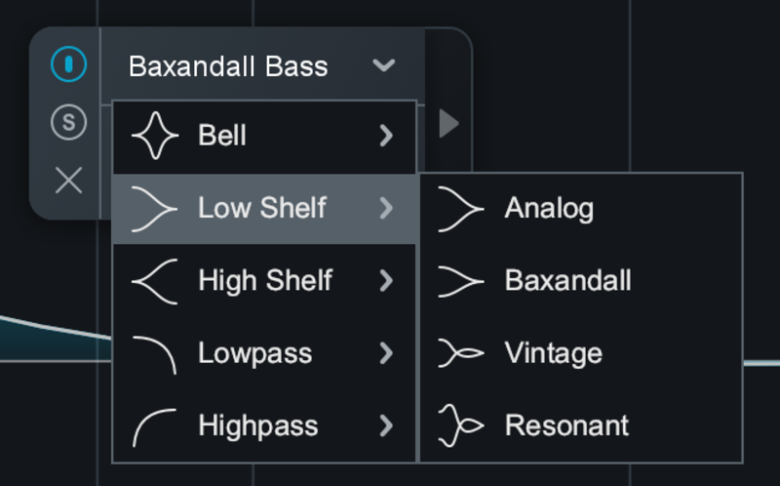

OzoneのEQの魅力は「EQの各シェイプが4種類あるところ」です。

例えば同じ「ローシェルフ」でも4種類あり、より細かくシェイプを選ぶことができます。

シェイプの種類が豊富なので、他のプラグインでは4バンド使わなければできないことを、OzoneのEQなら1バンドでできてしまいます。

おすすめは、上の画像のように「4種類のローシェルフ(Low Shelf)と4種類のハイシェルフ(High Shelf)」のプリセットを用意しておくことです。

※バンド1〜4がローシェルフ4種類、バンド5~8がハイシェルフ4種類

こうすると、今自分に必要なシェイプをすぐに選んで操作できるため、作業効率を上げることができます。

マスタリングテクニック5:「第2の耳として使う」

Ozoneを使ったマスタリングテクニック5つ目は「第2の耳として使う」です。

Ozoneには「Master Assistant」という機能があり、DAW上の音を数秒間聞かせると、Ozoneが自動的に音を解析し、その音に必要なマスタリングをしてくれます。

そのため、僕(The Analog Vlog)は以下のようにマスタリングをし、Ozoneを「第2の耳」として使っています。

マスタリングの手順

- 満足するまで自力でマスタリングをする

- マスタリングに使ったプラグインをすべてOFFにする

- マスター(Stereo Out)にOzoneを追加し、Master Assistantを使う

- 自分のマスタリングとOzoneのマスタリングを比較する

最後の「4.自分のマスタリングとOzoneのマスタリングを比較する」では、Master Assistantが自動で追加した機能や設定を一つずつ確認し、「いや、これは必要ない」「この設定にするよりも、こうした方がいいだろう」「やっぱりEQはこうした方がいい」これは自分のマスタリングでもやった」など、ツッコミを入れていきます。

このような手順を踏むと2パターンのマスタリングを比較できるので、より自分のマスタリングを冷静に見ることができます。

僕の場合はほぼ100%の確率で「自分のマスタリングの方がいい」という結果になりますが、Ozoneが出した結果の方が「いい」という判断になることもあります。

特に、マスタリングを勉強中の方にはとても参考になるツールになるでしょう。

最初からOzoneの「Master Assistant」を使わない方がいい理由

ここで注意して欲しいのが、「最初からMaster Assistantを使わない」ということです。

はじめに自力でマスタリングをし、その後にMaster Assistantを使わないと、自分でマスタリングをする力が養われません。

最初にMaster Assistantの結果を見てしまうと、のちの自分の判断にも影響が出ますので、必ずはじめは自力でマスタリングをしましょう。

iZotope社「Ozone」で使えるマスタリングテクニック5選まとめ

以上が「iZotope社"Ozone"で使えるマスタリングテクニック5選」でした。

マスタリングテクニック5選

- できるだけ少なく使う

- Stabilizerを活用しよう

- 使う機能の順番を入れ替える

- スピードEQ

- 第2の耳として使う

iZotope社「Ozone」シリーズを購入する

初心者の方は「Elements」、中級者以上の方は「Standard」か「Advanced」をおすすめします。

Ozoneと同じぐらい評判で、同じくリファレンス比較が手軽にできることで有名なプラグイン「Metric AB」についてはこちらの記事で解説しています↓

また、マスタリングに関するテクニックは他にも多数ありますので、ぜひこちらもご覧ください↓