作曲をしているけど、プロっぽいサウンドにならない…

DTMを上達させるためにやってはいけないことってある?

今回はこのような疑問にお答えする内容です。

カナダの有名プロデューサーAndrew Huangが解説する「音楽制作でやりがちな3つの間違い」の内容をまとめました。

この記事ではそのうち「初心者がやりがちな間違ったアレンジの仕方」について解説しています。

音楽制作でやりがちな3つの間違い

初心者DTMerによくある間違い「各パートが停滞している」

前回・前々回に引き続き、初心者がやりがちな間違いの3つ目は「各パートが一定すぎて、停滞しているように聞こえる」ということです。

みなさんが作曲を始めるときは、その楽器をどういうフレーズで鳴らそうか、構成はどうしようかということにフォーカスして進めると思います。

これらはもちろん大事なことなのですが、次のステップとして「そのパートに息を吹き込む」をやってみましょう。

「ずっと同じ」は避けよう

ずっと同じフレーズを繰り返したりするのではなく、よりダイナミックに、変化や動きのある楽曲にしてみましょう。

初心者の方は、「Aメロ中はずっと同じパターン」「曲中ずっと同じフレーズを繰り返す」というように曲を作ってしまいがちです。

ただし、これはみなさんがその曲をどのようにしたいかによって変わってきます。

そのため一概に言うのは難しいのですが、ここでは僕が実際に使っている例をご紹介します。

フレーズに動きをつける例1

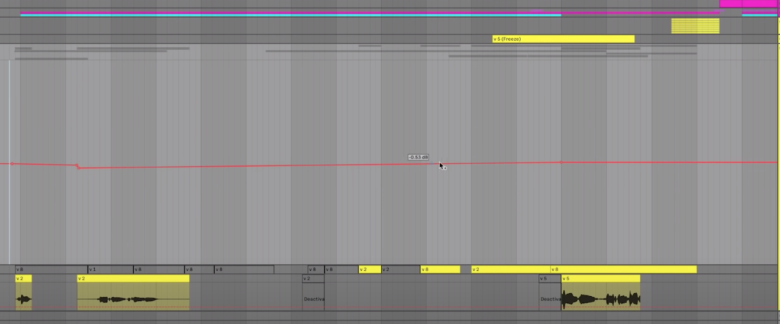

この曲では、ベースとコードパートが一定にずっと鳴っている箇所があります。

ちなみにこれらのフレーズは、Verse(Aメロ)もChorus(サビ)もずっと同じパターンにしています。

しかし、両方ともだんだん広がっていく感じ、どんどん濃くなっていく感じにしてあるのがお分かりいただけると思います。

画像:動画より

実は、これはフィルターとエンベロープを使って少しずつ盛り上がっていくようにしてあります。

打ち込んでいるMIDIノートはずっと同じですが、エフェクトやシンセのパラメータなどをオートメーションすることにより、そのパートをいきいきと、常に変化しているように聞かせることができます。

フレーズに動きをつける例2

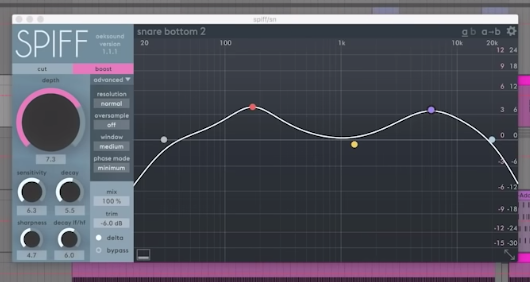

次は、スネアに変化を加える例を見てみましょう。

画像:動画より

スネアにEQをかけていますが、Aメロやサビなど、セクションごとにこのEQをONにしたり、バイパスにしたりしています。

また、リバーブのSendにもこのテクニックが使えます。

元は同じスネアなのに、全く違うサウンドのように聞かせることができます。

また、キックにも使えます。

キックの場合は、Verseは少し音量を落とし、サチュレーションも少し度合いを下げて使います。

Chorus(サビ)になったら、音量とサチュレーションの度合いを少し上げ、同時にWavesの「R Bass」をONにします。

ライザー(Riser)やタムなども使ってみよう

また、曲を停滞させないようにするための方法として、ライザー系のサンプルやタム、キラキラ系のサウンドを入れてみるのもいいでしょう。

これらは「すごく目立つパート」というわけではありませんが、確実に雰囲気に変化を加えるので、とても使えます。

作っている本人はどれだけたくさん音を使っているのかわかりますが、リスナーはこういった小さな変化にあまり気づきません。

しかし、気づかないだけで、感じてはいます。

時には曲中で1回しか使わない音もあるかもしれませんが、その音が曲に与える変化は必ずあります。

ぜひお試しください!

以上で「DTMerが作曲でやりがちな3つの間違い」の解説は全て終了です。

より深くアレンジを学び、キレイなミックスをするためには、1つのジャンルではなく複数のジャンルにチャレンジすることが非常に効果的です。

一冊でいろいろなアレンジにチャレンジするにはこちらが参考になりますので、ぜひチェックしてみてください。