今回はSpectrasonics社「Omnisphere 3」の新機能11項目と使い方をまとめました。

長年世界中の音楽家に愛されてきたOmnisphereですが、2025年10月には新作の「Omnisphere 3」が発表され、大幅にアップデートされました。

ここからは、前作の「Omnisphere 2」と何が変わったのか、新機能とその使い方を解説していきます。

Spectrasonics社「Omnisphere 3」の11の新機能・新要素

Spectrasonics社「Omnisphere 3」の主な新機能はこちらの11項目です。

新機能・新要素

- 新ライブラリ18種・6000以上のパッチが追加

- ライブラリ容量が前作と変わらない

- ミューテート機能が追加

- MPEに完全対応

- デュアル・ポリフォニック・フリーケンシー・シフター

- ウェーブテーブルが追加

- クアッドゾーン(QUADZONE)が追加

- アナログシンセサイザー関連機能を追加

- 300種類以上のハードウェアに対応

- 新しいエフェクト(FX)と「Omni FX Rack」が追加

- Global Smart Control画面が刷新

それでは1つずつ解説していきます。

Omnisphere 3の新機能1.新ライブラリ18種・6000以上のパッチが追加

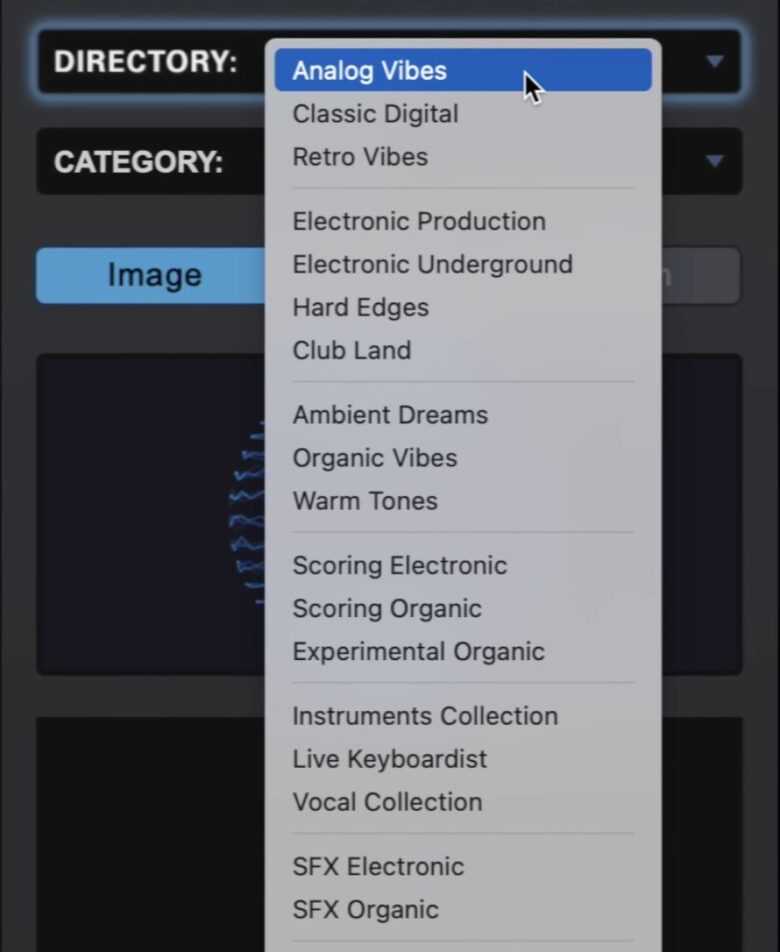

前作の時点ですでに膨大なパッチ(プリセット)が収録されていましたが、今作ではさらに新しいライブラリが18種追加されました。

「ライブラリ」とはいわゆるプリセットパックのようなもので、ジャンルやスタイルによってライブラリが分かれており、1つのライブラリの中にたくさんのパッチが収録されています。

つまり新しいパッチが18個追加されているわけではなく、数千種類のプリセットが追加されています。

(実際の新パッチの個数を調べたユーザーによると、6000種類以上のパッチが追加されたようです)

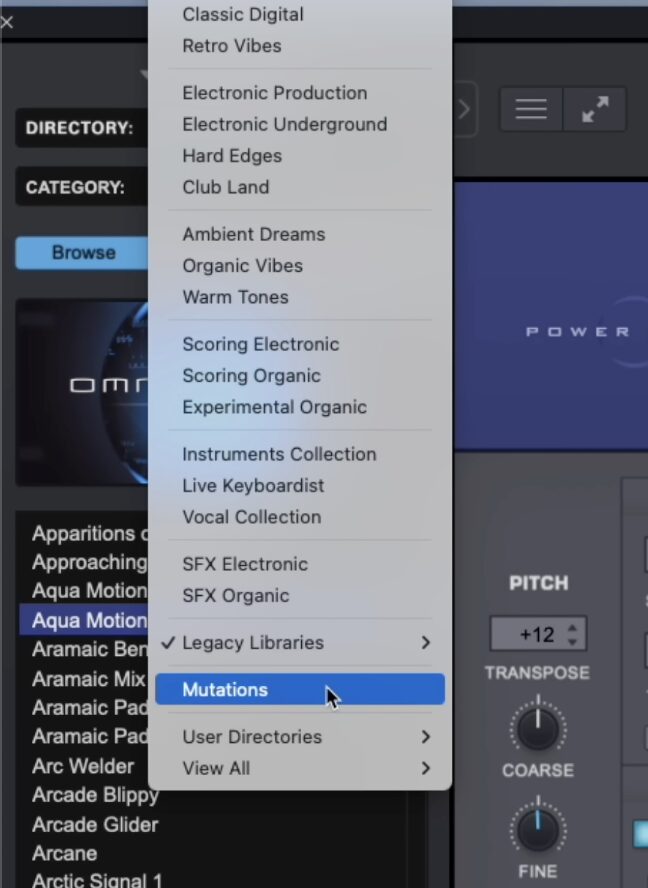

Omnisphereの画面左上にある「DIRECTORY」からライブラリを選択し、パッチを選ぶことができます。

新しく追加されたパッチの例

今作で追加されたパッチの中には、世界的に有名なマルチプレイヤー&楽器制作者のPedro Eustache氏によるサウンドも収録されています。

(パッチの「AUTHUR」欄に各パッチの制作者の名前が記載されています)

Pedro氏は映画音楽界の巨匠・ハンスジマー氏とも数多くコラボしており、同氏のライブも参加しています。

なかなか音源化されない貴重な楽器や奏法も数多く収録されていますので、ぜひチェックしてみてください。

前作のパッチも新機能に合わせてアップデート

今作ではさまざまな機能が追加されたため、前作に収録されていたパッチも今作の機能に合わせてアップデートされています。

検索性もアップしていますので、すべてのパッチをより探しやすく&使いやすくなっています。

Omnisphere 3の新機能2.ライブラリ容量が前作と変わらない

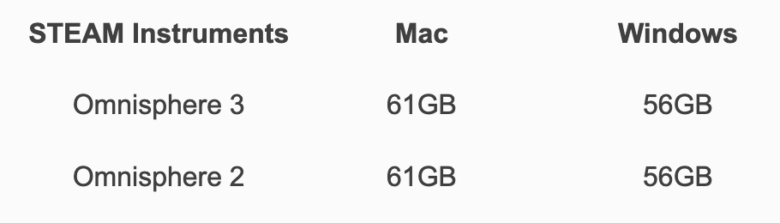

膨大な量の新ライブラリと新機能が追加されているにも関わらず、Omnisphere 3は必要なストレージの容量が前作と変わりません。

最新の最適化技術により、今作にアップデートしても前作以上にストレージを必要とすることはありません。

実際に公式サイトを見てみると、今作と前作ではライブラリ容量が同じになっていることがわかります。

(STEAMフォルダーのサイズ)

データ容量はそのままに、さらにパワーアップしたOmnisphereを使えるようになっています。

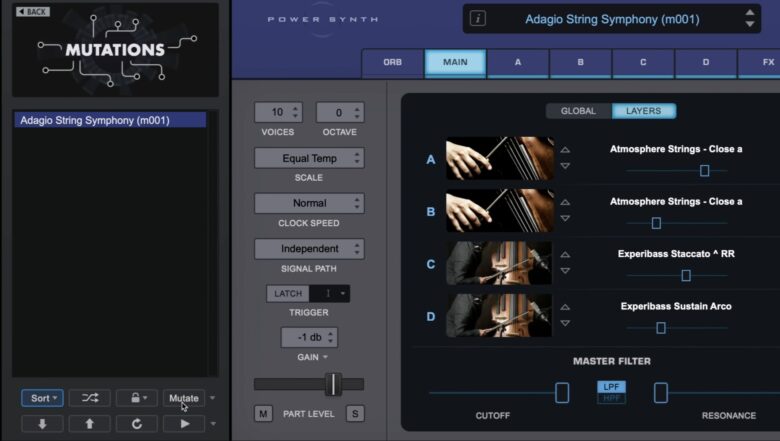

Omnisphere 3の新機能3.ミューテート機能が追加

ミューテート(Mutate)は、ワンクリックで新しいサウンドを作ることができる機能です。

(Mutate = 変化、突然変異)

Omnisphereにはレイヤー機能があり、さまざまなサウンドをレイヤーして1つのサウンドを作ることができます。

このレイヤー1つ1つを変えることで新しいサウンドを作ることができるのが、ミューテート機能です。

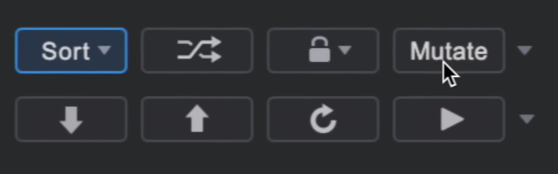

この機能の使い方は簡単で、画面左下にある「Mutate」ボタンを1回クリックするだけです。

今選んでいるプリセットと近いサウンドを維持しながら、異なるレイヤーに入れ替わり、新しいサウンドを作ることができます。

例えばオーケストラのストリングス系のプリセットを選んでいると、他のストリングス系のパッチがレイヤーに加わります。

膨大な量のパッチが各レイヤーとして選ばれますので、まだ誰も作ったことのないサウンドを作ることができるようになります。

ミューテート機能を使って作った新しいパッチは自動的に保存されますので、いつでも呼び出すことができます。

(「DIRECTORY」→「Mutations」に保存されています)

Extremeモードを活用しよう

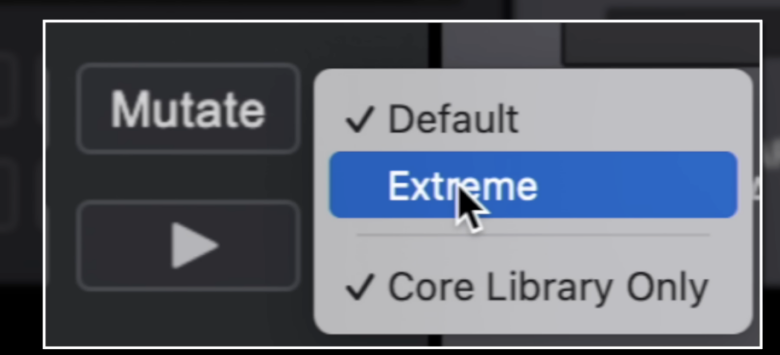

Muteteボタンの右にある逆三角形マーク(▼)をクリックすると「Extremeモード」に切り替えることができます。

Extremeモードを使用すると、今選んでいるパッチとはまた大きく異なるレイヤーを作成することができます。

Omnisphere 3の新機能4.MPEに完全対応

今作ではMPE(MIDI Polyphonic Expression)に完全対応しています。

MPEを使うと、細かい指の動きの動きに沿って音量やフィルターなどのパラメーターを調整できるため、より直感的に打ち込みができるようになります。

MPEの使用例

・鍵盤の押し込み具合で音量やピッチを自由に調整する

(指でトレモロやビブラートを再現)

・鍵盤を強く押し込んだら倍音成分を追加する

・鍵盤を優しくゆっくり押し込んだら優しいボーイング、強く素早く押し込んだら1オクターブ上の楽器を追加する

・鍵盤を優しく押している間は4レイヤーをゆっくり順番に再生、強く押すほど早く再生

・鍵盤を上下にスライドさせるとき、右手の指でフィルターを調整し、左手の指で音量を調整する

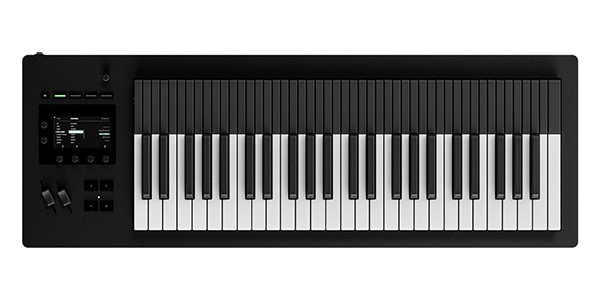

おすすめのMPEキーボード

ちなみにSpectrasonics社の公式紹介動画では、MPEキーボードでは有名な「Osmose」を使用しています。

決して安くはありませんが、これを使えばOmnisphere 3を最大限遊び倒せるようになるでしょう。

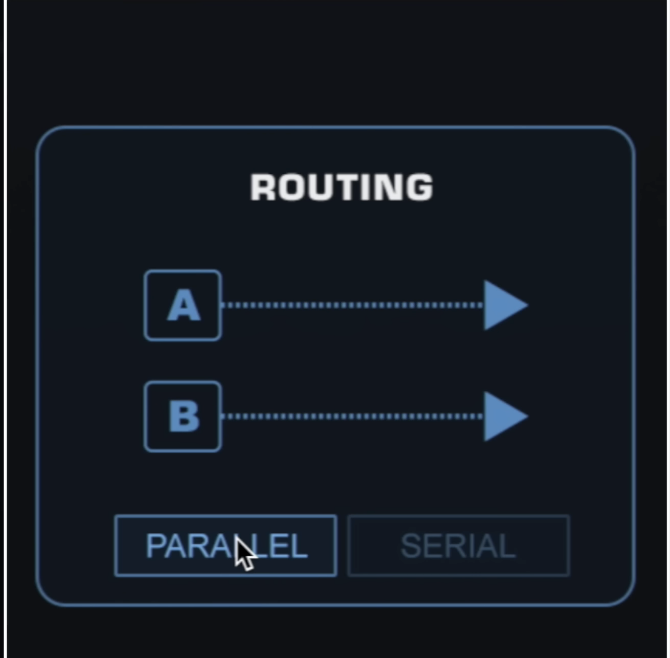

Omnisphere 3の新機能5.デュアル・ポリフォニック・フリーケンシー・シフターを搭載

フリーケンシーシフター(Frequency Shifter)は昔からシンセサイザーに使われている技術ですが、これまでは音全体に対してしか使えませんでした。

しかし、Omnisphereではデュアル・ポリフォニック・フリーケンシー・シフターを搭載しています。

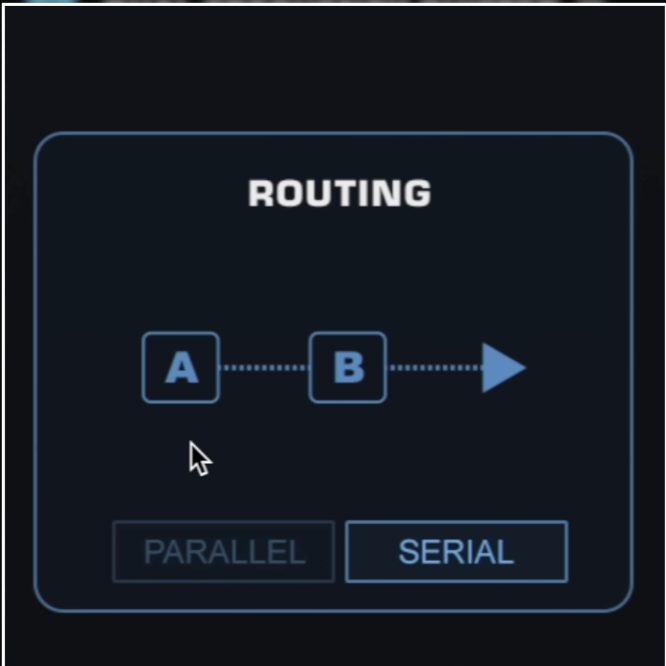

これにより、フリーケンシーシフターを直列(SERIAL)でかけたり、並列(PARALLEL)でかけることができるようになりました。

さらに「ポリフォニック」なので、一度に複数の鍵盤を押した時もより自由にサウンドを調整できるようになりました。

Omnisphere 3の新機能6.ウェーブテーブルが追加

今作では新しいウェーブテーブルが追加されました。

もちろんレイヤーもできますので、さらにサウンドデザインの幅が広がりました。

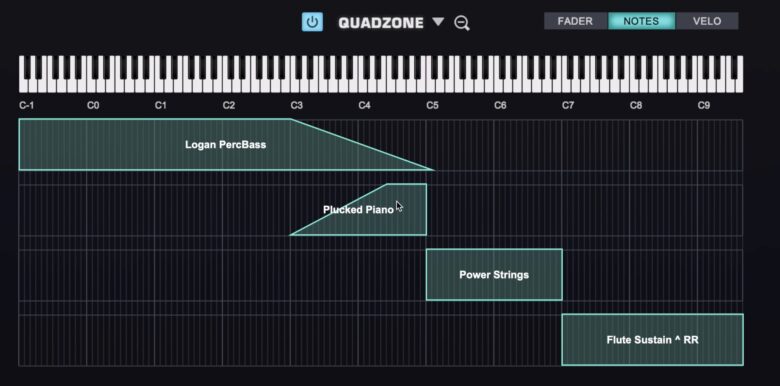

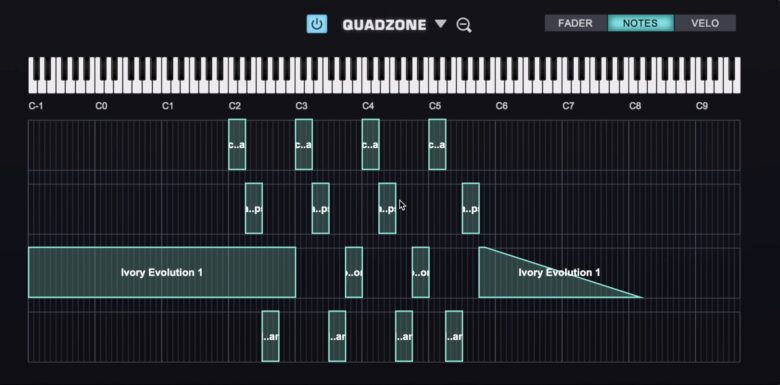

Omnisphere 3の新機能7.クアッドゾーン(QUADZONE)が追加

QUADZONEでは、パッチを4つのゾーンに分けて演奏できます。

OmnisphereではレイヤーとしてA~Dの4つ使うことができますが、「どんな演奏をしたらどのレイヤーの音を鳴らすか」をこのQUADZONEで指定することができます。

NOTESモード

NOTESモードでは、どの鍵盤を鳴らしたらどのレイヤーの音を鳴らすかを指定できます。

クロスフェードをかけることができますので、特定のレイヤーの音量を少し下げながら音を混ぜることもできます。

このように細かく指定すると、近い音程であっても押す鍵盤によって音を大きく変えることができます。

VELOモード

VELOモードでは、ベロシティーの強さによって再生するレイヤーを変えることができます。

ベロシティーによってアーティキュレーションを変えることもできます。

(小さい時はロール、大きい時はハードヒットなど)

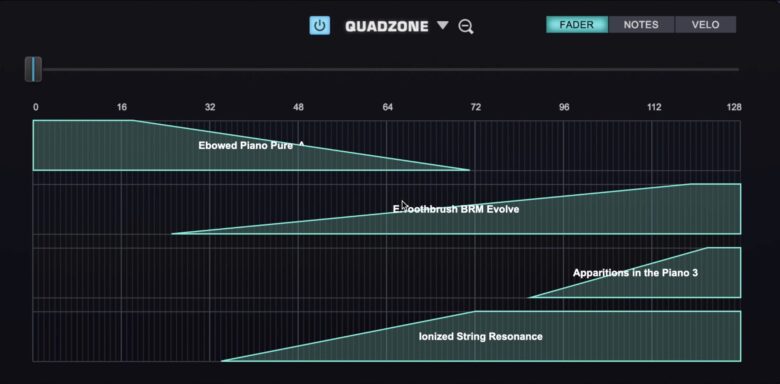

FADERモード

FADERモードでは、MIDIキーボードなどについているフェーダーやモジュレーションホイールを使って演奏するレイヤーを分けることができます。

例えばフェーダーの値が小さい時はレイヤーAを鳴らし、中くらいの時はレイヤーBとD、大きい時はレイヤーCを鳴らす、などが可能です。

FADERモードのソース(何をもとにレイヤーを変えるか)は何でも使えるので、MIDIキーボードのモジュレーションホイールやノブ(ツマミ)だけでなく、エンベロープやLFOなども使えます。

エンベロープをソースとして使うととてもユニークな形でレイヤーが切り替わるので、新しいサウンドを作りたい時におすすめです。

FADERモードでソースを変更する例

FADERモードでLFOやエンベロープなどを任意のソースを指定するには、QUADZONE画面を右クリックし、任意のソースを選択します。

各レイヤーの画面右側にある「QUADZONE」を右クリックしても同じ操作ができます。

Omnisphere 3の新機能8.アナログシンセサイザー関連機能を追加

今作では、アナログシンセサイザーで見られるさまざまな機能が追加されました。

- 35種類のフィルター追加

- サーキットモデルのサチュレーションを搭載

- アナログオシレータードリフトを再現

- ヴィンテージグライドモードを搭載

通常のグライド(ポルタメント)に加え、Minimoogなどのアナログシンセサイザーをエミュレートしたグライドも使用可能

これらの機能により、アナログシンセサイザーのような質感や表現を再現しやすくなりました。

ANALOG

アナログシンセサイザーのようにピッチやフェーズを程よく変化させます(不安定化)。

40%未満だとフェーズが変化し、40%以上だとピッチとフェーズの両方を変化させます。

PHASE

フェーズを調整します。MAXにすると位相が180°ズレます。

(他にレイヤーがあるときに効果を実感しやすくなります)

DRIFT

より自然にピッチやフェーズを動かし、程よい動きやムラを出すことができるパラメーターです。

(同時にデチューンも発生します)

SHAPE

オシレーターで使っているウェーブテーブルの位置を自由に移動します。

SYMMETRY

ウェーブフォームの幅を変化させます(PWM)。

HARD SYNC

より金属的でアグレッシブな高音が加わります。

(Prophet 5やOberheimなどのシンセサイザーに搭載されていた機能を再現)

DRIFTをゼロにしたときよりもMAXに近い方が、より豊かで広がりと温かみがある、自然なサウンドになっています。

このように、今作ではアナログシンセサイザーのような質感を自由に表現することができます。

Omnisphere 3の新機能9.300種類以上のハードウェアに対応

音源を使用するとき、自分が使っているハードウェアが音源に対応しておらず、なかなか思い通りに音源を使いこなせないことがあります。

しかし今作ではハードウェア・インテグレーション機能が拡張され、メジャーなハードウェアメーカーの製品300種以上に対応しています。

自分が持っている機材に合わせて音源を使いこなせるため、よりスムーズに制作しやすくなりました。

音源をハードウェアに対応させるには、画面上部中央の「HW▼」をクリックし、メーカー名と製品名を選択するだけです。

たったのこれだけで、自分が使っているハードウェアのツマミやモジュレーションホイールが自動的にOmnisphereと連携します。

Omnisphere 3の新機能10.新しいエフェクト(FX)と「Omni FX Rack」が追加

今作では35種類のエフェクトが追加され、合計で100種類近くのエフェクトが使えるようになりました。

ここまで多くの種類のエフェクトが使えるシンセサイザーはないでしょう。

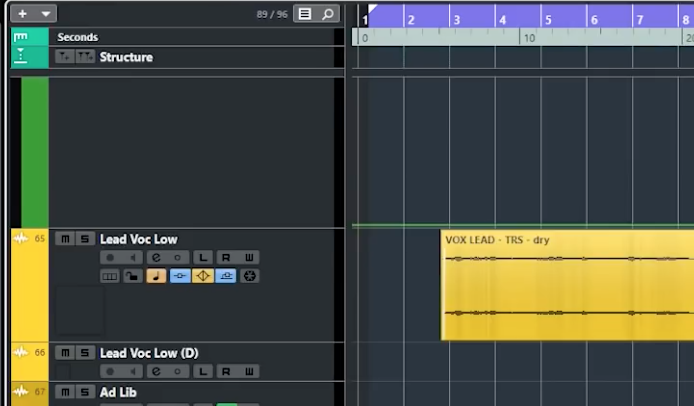

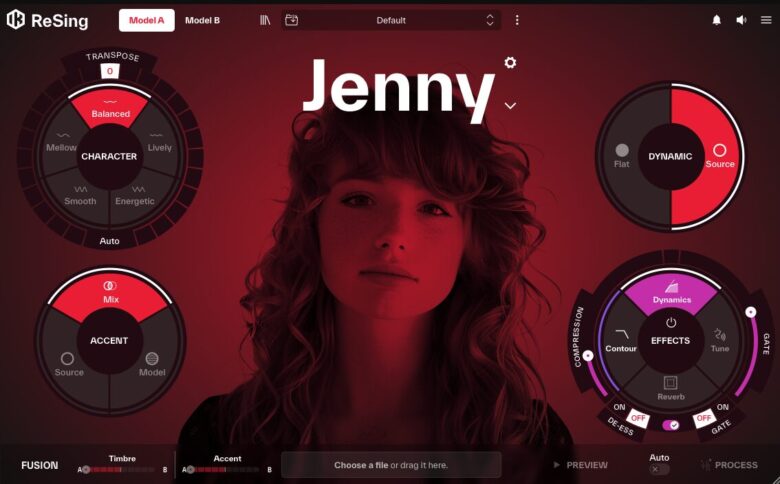

また、Omnisphereのエフェクトが「Omni FX Rack」としてDAW上でも使えるようになりました。

つまり、他の音源や通常のオーディオトラックに対してもOmnisphereのエフェクトを使うことができます。

Omnisphere 3の新機能11.Global Smart Control画面が刷新

今作ではGlobal Smart Control画面が刷新され、より見やすく細かく調整しやすくなりました。

VIBRATO

ビブラートをかけます。

FILTER

フィルターをかけます。

フィルター用のエンベロープは「ENVELOPE」セクションの「FILTER」で調整できます。

UNISON

UNISON数を調整します。

DETUNEの値を上げると各ユニゾン(音)の差がより大きくなります。

ENVELOPE

エンベロープ(ADSR)を調整します。

「AMP」を点灯させると音量のエンベロープ、「FILTER」を点灯させるとフィルターのエンベロープを調整します。

AMBIENCE

リバーブを追加します。

「AMOUNT」を上げるとより遠くのマイク、下げるとより近くのマイク(モノラル)のように聞こえます。

「LENGTH」を上げるとより長いリバーブがかかり、下げるとリバーブのないタイトな音になります。

TONE

シンプルなEQです。

LIMITER

シンプルなリミッターです。

EFFECTS

TONEやLIMITERを含め、すべてのエフェクト類をON/OFFにします。

Omnisphere 3を新規購入・アップデートする

Omnisphere 3は新規購入で8万円程度、Omnisphere 2からのアップデートで3万円程度です。

新規購入(パッケージ版)

Omnisphere1,2からのアップグレード版(パッケージ版)

ダウンロード版

ダウンロード版は公式サイトが便利です🔻