今回は、Temple Universityの教授Alisha Nypaverが解説する「音楽のテクスチャー ~モノフォニー、ホモフォニー、ポリフォニー、ヘテロフォニー、テクスチュアの定義~」をまとめました。

これらはなんとなくクラシック音楽だけに関係がありそうなイメージがありますが、実はそんなことはありません。

これらを学ぶと、皆さんが馴染みのある・作りたいと思っているポップスやポピュラー音楽にも応用できますので、ぜひ最後までご覧ください!

音楽における「テクスチュア」とは?

音楽用語における「テクスチュア」は、音楽におけるタイプ分けのことです。

音楽的な「レイヤー」がどれぐらいあるのか?

それらはどのような役割があるのか?

これらを考えて音楽を分類していくと、主に3つのタイプのテクスチュアに分けられます。

それが、「モノフォニー」「ポリフォニー」「ヘテロフォニー」です。

ここからは、これらの特徴について詳しく解説してきます。

音楽における「モノフォニー」とは?

テクスチュアの中で最もベーシックと言われるのが、モノフォニーです。

これは一人のシンガーで歌われている、厚さでいうと「薄い」印象のあるモノフォニーの音楽です。

画像:動画より

モノフォニーの特徴は、「レイヤーが1つしかない」ところです。

つまり、メロディー1個しかなく、それ以外のパートが全くありません。

使う楽器・声部の数は何個でもOK

モノフォニーにおいて、使う楽器や声部(シンガーの数)にきまりはありません。

何人で演奏していようと、メロディーが1つしかなく、全員が同時に同じメロディーを演奏していれば「モノフォニー」と言えるのです。

音域も関係ない

また、音域に関してもきまりはありません。

例えばボーカルやサックスなどの楽器には「ソプラノ」「バス」というように、シンガーや楽器に合った音域がパートの割り振りがあります。

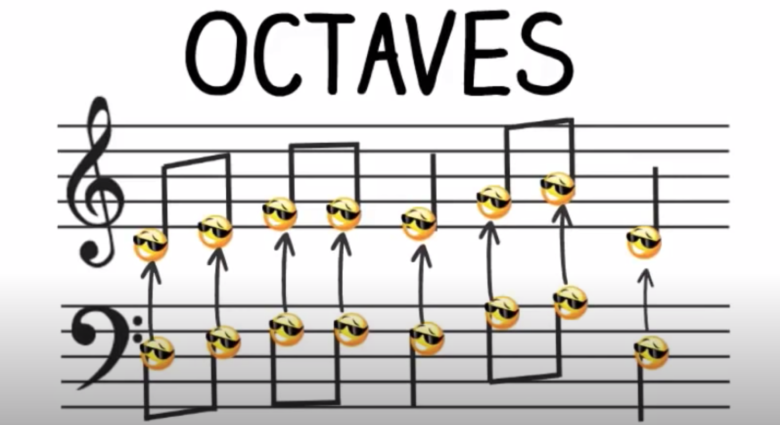

モノフォニーの場合、同じメロディーであれば、1オクターブ違っていてもOKです。

画像:動画より

打楽器の入る・入らないも関係ない

また、ドラムなどの打楽器が入っているか入っていないかも、モノフォニーであるかどうかに影響しません。

ドラムなどのリズム楽器は、通常はメロディーもなく、ハーモニーもありません。

そのため、「テクスチュアのどのタイプか?」を判断する際には、リズム楽器は考慮されません。

上記の通り、意外にもポップスでもモノフォニーの音楽はあります。

音楽における「ホモフォニー」とは?

前述で解説したモノフォニーはメロディーが1つしかないので、つまらないなと感じてしまう人もいるでしょう。

そのため、現代の多くの音楽には別のレイヤーを重ね、「ハーモニー」を作っています。

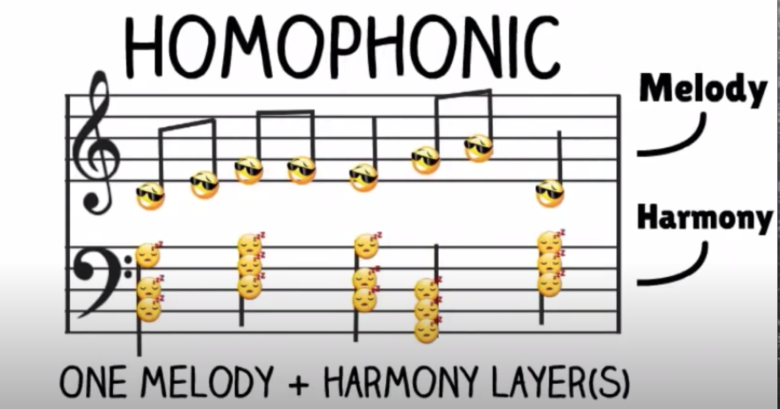

このように、メロディーがハーモニーによって支えられているテクスチュアのことを「ホモフォニー」といいます。

上記の楽曲は、ボーカルでメロディーを、ギターでハーモニーパートを演奏しています。

目立つパート・後ろで支えるパート

このように、ホモフォニーの音楽では「リスナーの注意を引くパート」と「後ろで鳴っているパート」の2種類があります。

つまり、現代のほとんどのポピュラー音楽は、ホモフォニーと言えます。

画像:動画より

ちなみに先ほどモノフォニーの楽曲例で紹介した「Row Your Boat」をホモフォニーにすると、このようになります。

さて、ここまでのホモフォニーの例を聞いて、お気づきになった方はいるでしょうか?

そう、ご紹介した例では「メロディーと伴奏」という関係性しかありません。

例えば、ボーカルとピアノの組み合わせは「メロディーとハーモニー」の組み合わせです。

この「メロディーと伴奏」を使ったホモフォニーが誕生した後に、「ポリフォニー」の考え方が生まれます。

音楽における「ポリフォニー」とは?

ホモフォニーという「メロディーとハーモニーの組み合わせ」の後に新しく出てきた考え方が「もし完全に独立した複数のレイヤーが同時に鳴ったら….?」という考え方です。

これが「ポリフォニー」です。

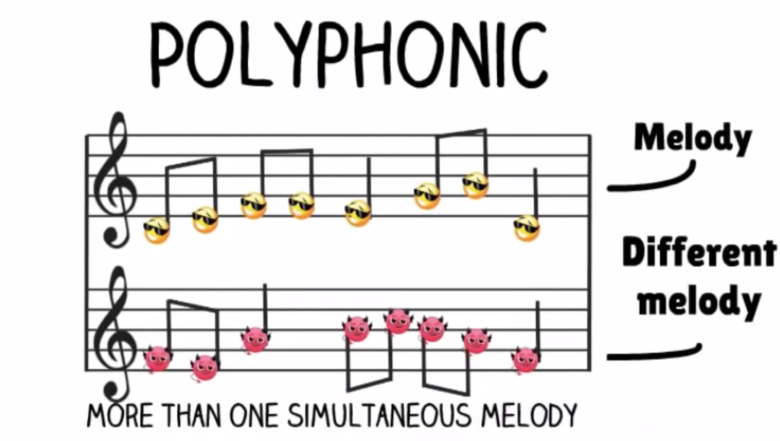

複数のレイヤーがそれぞれ独立して別のフレーズを演奏しており、「どれがメロディーなのかわからない」という状態がこれに当てはまります。

画像:動画より

ポリフォニーは、完全に分けられた2つのメロディーパートが同時に演奏されます。

つまり、メロディーが2つある状態です。

以下の楽曲は、3パートでのポリフォニーの例です。

男性ボーカル、女性ボーカル、トランペットがそれぞれ違うメロディーを奏でています。

タイミングを変えても「ポリフォニー」

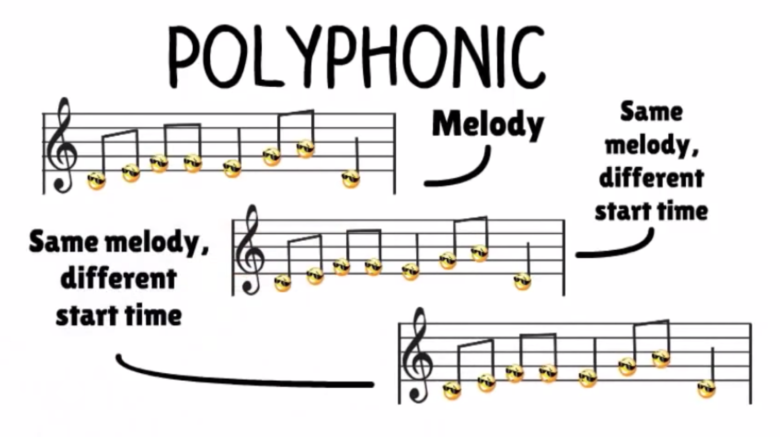

ポリフォニーでは、全く同じメロディーであったとしても、演奏されるタイミングが違ければ「ポリフォニー」扱いになります。

画像:動画より

これはラウンド(Round)、日本語だと「輪唱」と呼ばれる技法です。

日本だと「かえるのうた」の輪唱が有名です。

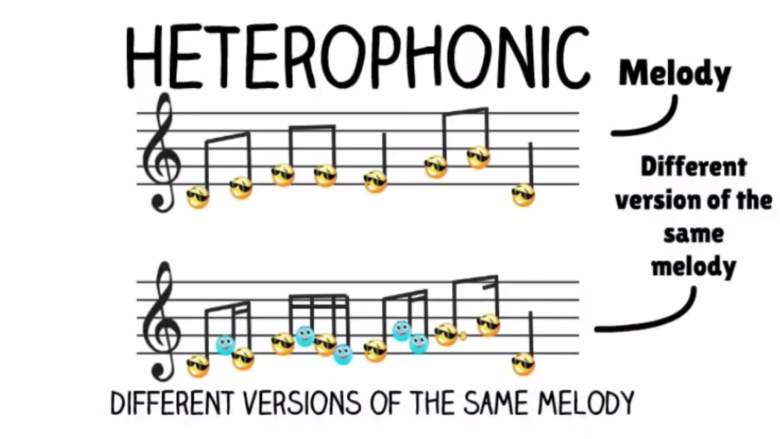

音楽における「ヘテロフォニー」とは?

最後にご紹介するのは、「ヘテロフォニー」です。

これは西洋音楽ではあまりみられませんが、非西洋音楽ではとてもよく使われるテクスチュアです。

ヘテロフォニーは、2つかそれ以上のバージョンを持つ同じメロディーが同時に演奏されるものです。

画像:動画より

ヘテロフォニーでは通常、メロディーラインのうちの一つは、他のメロディーラインに比べて音数が多くなるか、リズムが少し変わります。

たとえばパートAとパートBがある場合、パートBは、パートAをベースにして少し音を変えているバージョンになります。

いろいろなテクスチュアを使ってみよう

この世に存在している楽曲は、今日ご紹介した様々なテクスチュアを、曲の中にちりばめて作られています。

たとえば、この楽曲はポピュラー音楽ですが、モノフォニー、ホモフォニー、ポリフォニーを使っている楽曲です。

ぜひご自身の作曲に活かしてみてください。

関連書籍