今回は、The Analog Vlogが解説する「あなたはリミッターを間違った方法で使っている」をまとめました。

特にミックスで使われることが多いリミッターですが、もしかしたらあなたも間違った方法で使っているかも?

今回ご紹介する方法を使って、ぜひレベルアップしたミックスをしていきましょう!

音圧が上がらない間違ったリミッターの使い方

はじめに、今回の内容をかんたんにまとめます。

今回のポイント

・リミッターは音量を上げるためではなく、音をまとめるために使う

・リミッターは、もともとアナログをデジタルに変換する時に発生するクリッピングに対応するために使われていた

・リミッターを使うときはリリースタイムに注目する

・リミッティングが強くかかっているところ=トランジェント部分のリダクション量がバラバラにならないように使う

・リダクション量は1dB~3dB(EDMなら6dB)が理想

それでは、具体的に解説を進めていきます。

リミッターの主な使い方・目的

リミッターは、ただ音量を上げるためではなく、音をまとめるために使います。

音量を上げるためであれば、リミッターではなくゲインプラグインを使えばいいからです。

そのため、音をまとめるために使う人も多いでしょう。

しかし、多くの人がリミッターを使っているのにも関わらず、リミッターの役割や機能をきちんと理解していない人が多いのです。

マスターチェイン(Masterにかけるエフェクト類)の歴史

まず、マスターチェイン(Masterにかけるエフェクト類)の歴史について簡単にご説明します。

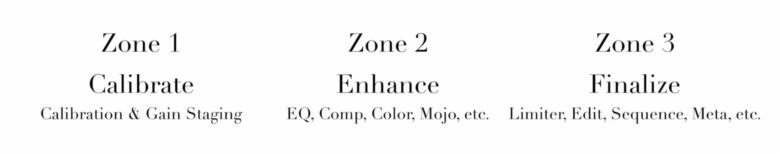

こちらの画像をご覧ください。

「Zone」が3つ並んでおり、左から順にマスタリングを行っていきます。

このZone1つ1つに、昔から使われるテクニックや手順があります。

例えばZone1では測定(Calibrate)を行い、ゲインステージングなどを行います。

使っている機材をヘッドルームのスウィートスポット(ベストな位置)に当てたいので、そのための調整を行います。

Zone2はEnhance(強化)がポイントで、EQ、コンプ、カラー付け、味付けなどを行います。

Zone3はFinalize(完了)させるプロセスで、一番最後にデジタルリミッターをかけたり、楽曲のメタデータを作成したりします。

マスタリングはある程度順番が決まっているので、違うアクションを別のZoneで行うことはできません。

マスタリングチェインにおいて、Zone1ではテープマシン(Tape)、Zone2ではアナログマスタリングコンソール、Zone3にはまた別のテープマシンを使っています。

Zone1ではテープマシンを使っていましたが、昔はこれしか選択肢がなく、ちゃんとしたテープを通してZone2のアナログコンソールにしっかり音を送るため、全ての音がしっかりミックスされているかを確認する必要がありました。

Zone2のアナログコンソールでは、EQやコンプなどをかけます。

これは、今でもやっていることですね

Zone3ではまた別のテープマシンを使います。

ここでは、マスタリングエンジニアがアルバムに入っている楽曲を並べる(順番にディスクに収録する)ために使っていました。

テープマシンを使ったマスタリングでは、ディスクの再生位置や次の曲の収録位置などを調整する必要があったのです。

しかし、技術が発展してくると「デジタルテープマシン」、つまりコンピューターが登場します。

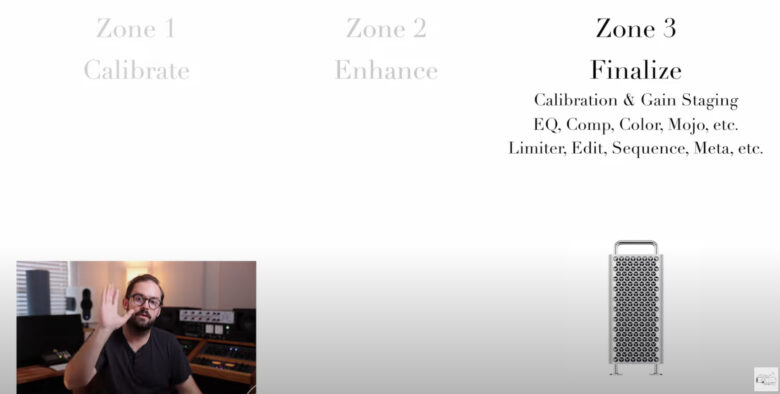

すると、上記画像のように、Zone1とZone3のテープマシンがコンピューターに置き換わりました。

そしてさらに技術が進歩していくと、Zone3で使うコンピューターの性能が上がっていき....

Zone1で使っていたコンピューターが不要となり...

Zone1で行っていた工程をZone3で行うようになります。

さらに、最近ではアナログコンソールも使わず、すべてZone3で、1つのコンピューターでマスタリングをする人も増えてきました。

上手にマスタリングをするにはリミッターをかける必要がある

1つのコンピューターでマスタリングすることは恥じるようなことではなく、有効な方法です。

しかし、そのような環境で適切なマスタリングを行うためには、マスタリングの歴史を知っておく必要があります。

まず、伝統的なマスタリングのプロセスにおいて「リミッターはZone3で使われてきたもの」だということを理解しましょう。

先ほどの説明の通り、音はアナログの工程を経てデジタルへと変換されます。

このアナログからデジタルへ変換されるとき、音がクリッピングするでしょう。

今日の技術においてはとりわけ気にしなくても良いことですが、昔はこのような問題から、Zone3でリミッターをかける必要があったのです。

リミッターとは?どんな時に使えばいい?

それでは、リミッターとは具体的に何をするものなのでしょうか?

答えは「コンプレッション」です。

ただし、レシオ(Ratio)もアタック(Attack)もありません。

スレッショルド(Threshold)は、どこからリミティングを始めるかを決める値です。

我々がリミッターでコントロールできるパラメーターは、あとリリースタイム(Release Time)しかありません。

そして、このリリースタイムが最も重要なパラメータなのです。

リミッターで重要なのはリリースタイム

リリースタイムの設定によっては、グルーヴを生き生きとさせたり、引っ張ったり、ベストなところに持っていくことが可能です。

僕はこのリリースタイムを調整することで、ベストなサウンドを見つけるようにしています。

しかし、異なるレベルでトランジェントがリミッティングされている場合は、リリースタイムがベストな位置ではない状態です。

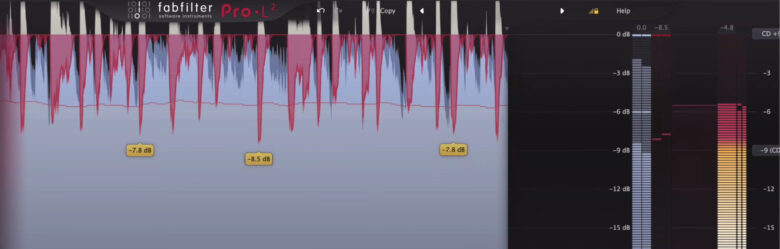

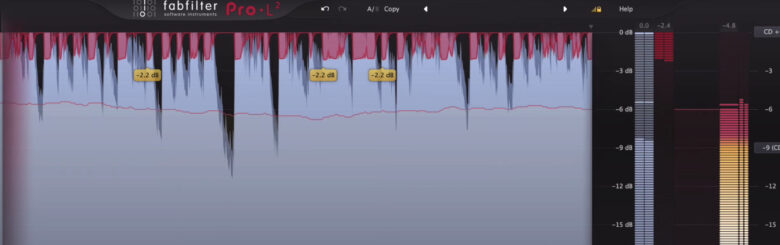

例えば以下の写真を見ると、リミッティングが強くかかっているところ=トランジェント部分のリダクション量が、それぞれ異なっています。

僕はこのようにならないよう、できるだけトランジェントに対するリダクション量がいつも同じぐらいに、1~3dBぐらいになるようにしています。

EDMなら6dBぐらいにします。

クリッパーを使ってマスタリングをする方法

僕がコンピューター1つでマスタリングする場合は、先ほどの3つのZoneの理論を大切にしています。

例えば、このようなマスターチェインにします。

- Ozone Tape(テープサチュレーション)

- AMEK 200(EQ)

- SPL IRON(コンプレッサー)

- Oxford Inflator(リミッター・エンハンサー・クリッパー)

- Fabfilter Pro-L2(リミッター)

リミッターの前、つまりADコンバータの位置(アナログからデジタルに変換する位置)にクリッパーを置き、リミッターが1~3dBなどの一定量でリミッティングしてしまう前に、このクリッパーが行き過ぎたトランジェントをカットするようにします。

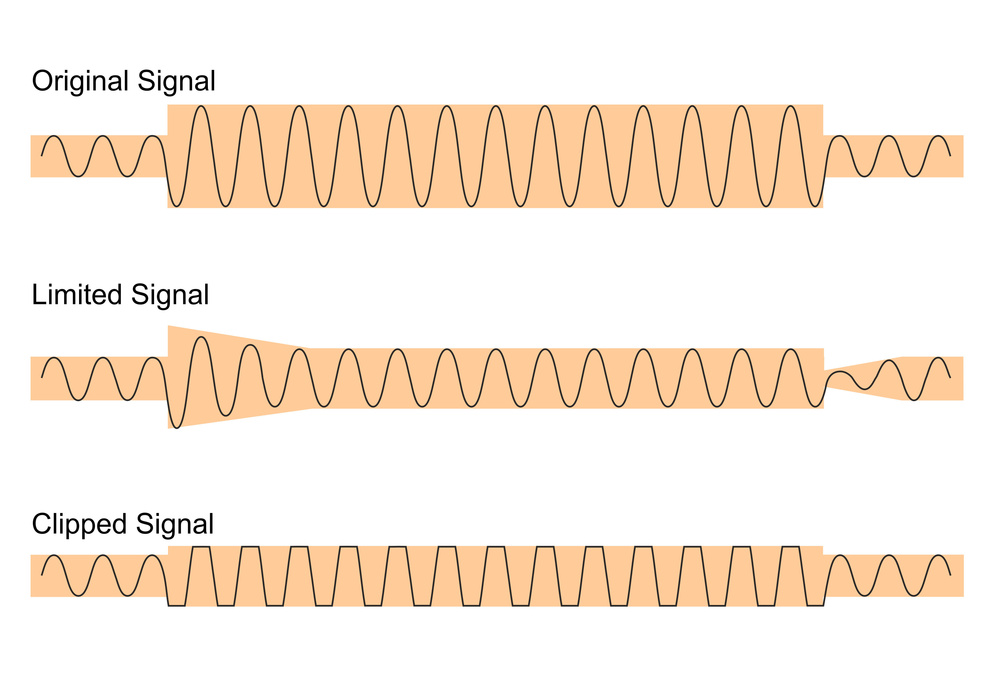

クリッパーとリミッターの違い:クリッパーは一定の音量以上になった部分を「カット」するのに対し、リミッターは「圧縮」します。クリッパーの方がサチュレーションの効果を得やすく、リミッターの方がより自然に音量を抑えます。下の図がわかりやすいです。

上記のマスタリングチェインでは、Oxford Inflatorがクリッパー要員として使われています。

IRONとAMEKを使った時点でヘッドルームに余裕がある場合は、Oxford Inflatorの画面左側にあるゲインフェーダーを使って、少し赤く点滅するぐらいまでゲインを上げます。

そして、Vintage Limを使ってその曲に必要なだけラウドネスを上げます。

ただし、時々プログラムが強いクリッピングを抱えきれない時があるので、Inflatorでは赤線まで行かないようにします。

ソフトクリップだといいサウンドにならず、かと言ってハードクリップが行き過ぎになるような時は、これらをバイパスして、Vintage Limの代わりにPro-Lのような綺麗にリミッティングできるリミッターに変更します。

こうすることで、メジャーレーベルからリリースされたようなサウンドになります。

マスタリングにおすすめのプラグイン一覧

最後に、今回の解説で登場したプラグインをご紹介します。

どれもミックス・マスタリング使えるおすすめのプラグインですので、まだお持ちでない方はぜひチェックしてみてください。

iZotope社「Ozone」

ミックス・マスタリングでは定番のプラグインです。

EQやマキシマイザーなどさまざまなエフェクトを使うことができ、この中に「Vintage Tape」というテープサチュレーションも入っています。

また「Soft Clipper」というクリッパーの機能もついていますので、クリッパーとして使うこともでき、非常に万能です。

初心者の方には「Elements」、中級者の方には「Standard」、上級者の方には「Advanced」がおすすめです。

Sonnox社「Oxford Inflator」

世界中のプロが使用するリミッターです。

非常にシンプルな操作で、音をよりはっきり聞かせることができます。

Fabfilter社「Pro-L2」

リミッターとして最も有名なプラグインの1つです。

とても見やすいデザインで操作もシンプルなので、初心者にもおすすめできます。

Plugin Alliance社「AMEK EQ 200」

70~80年代から「伝説」として親しまれてきたコンソールをプラグインした製品です。

とてもたくさんのツマミが並んでいますが、実はとてもシンプルな操作で使いこなせるので、初心者からプロまでおすすめできます。

Plugin Alliance社「SPL IRON」

多くのマスタリングエンジニアが愛用するコンプレッサープラグインです。

「マスタリングを頑張っているけど、なぜかプロっぽい音にならない」という方にはぜひお試しいただきたい製品です。

音圧が上がらない間違ったリミッターの使い方まとめ

今回はマスタリングの歴史も少し振り返りながら、「間違ったリミッターの使い方」をご紹介しました。

当サイトでは他にもミックスや音圧に関する情報をまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓