今回は、音響関連の商品を開発しているGIK Acousticsが解説する「ステレオスピーカーの置き方」をまとめました。

特にDTMなどの音楽制作では、正しく音を聞くためにスピーカーの置く位置が非常に重要になります。

この記事では、ステレオモニタースピーカーとサブウーファーの正しい置き方を図を用いて解説します。

モニタースピーカーの置き方のポイントは「距離」

モニタースピーカーの置き方を考える上で最も大切なのは「距離」です。

この「距離」にはさまざまなパターンの「距離」があります。

・スピーカーと自分の距離

・スピーカー同士の距離

・スピーカーと壁の距離

・スピーカーと床の距離

これに加えて、「ステレオスピーカー」と低音用の「サブウーファー」の置き方の違いもあります。

それでは、1つずつ解説をしていきます。

おすすめの「スピーカーと自分の距離」と「スピーカー同士の距離」

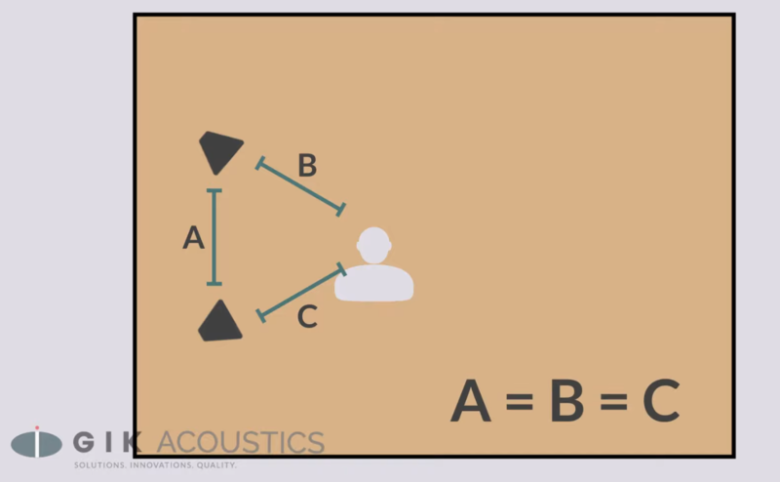

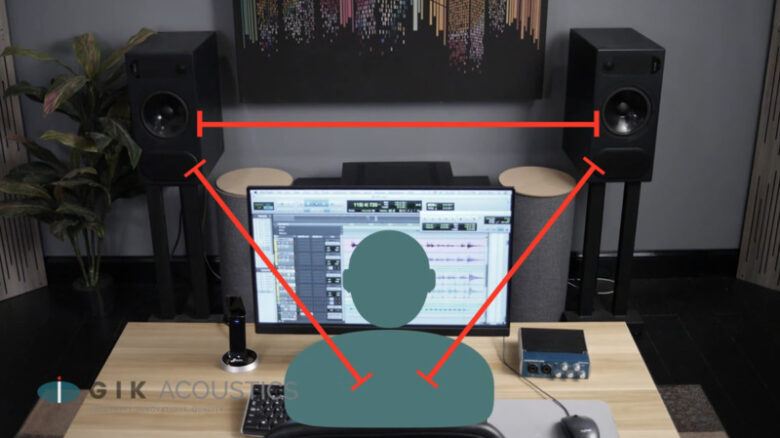

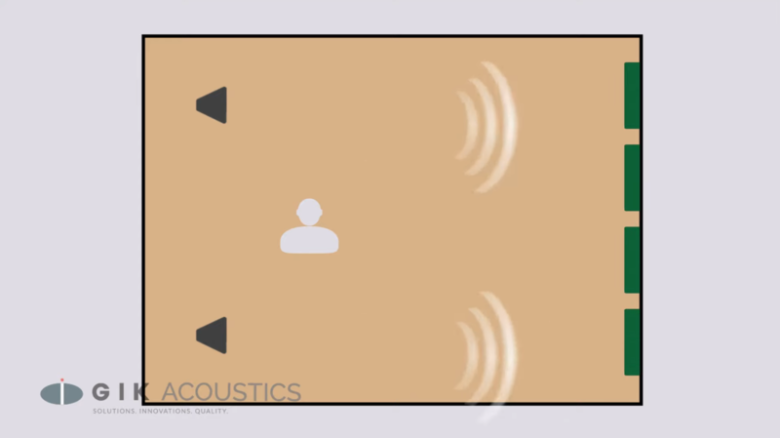

ステレオモニタースピーカーであれば、右側のスピーカーと左側スピーカーからそれぞれ音が出て、それらの音を同時に聞くことで「1つのまとまった音」を聞くことができます。

そのため、スピーカーと自分との距離が、右側のスピーカーと左側のスピーカーで異なってはいけません。

目安としては、上記画像のように「右スピーカーと自分の間の距離」「左スピーカーと自分の間の距離」「スピーカー同士の距離」がすべて同じになるようにするのがおすすめです。

自分と左右のスピーカーで正三角形ができるのが理想です。

(スピーカーの角度が60°になるようにする)

おすすめの「スピーカーと壁の距離」

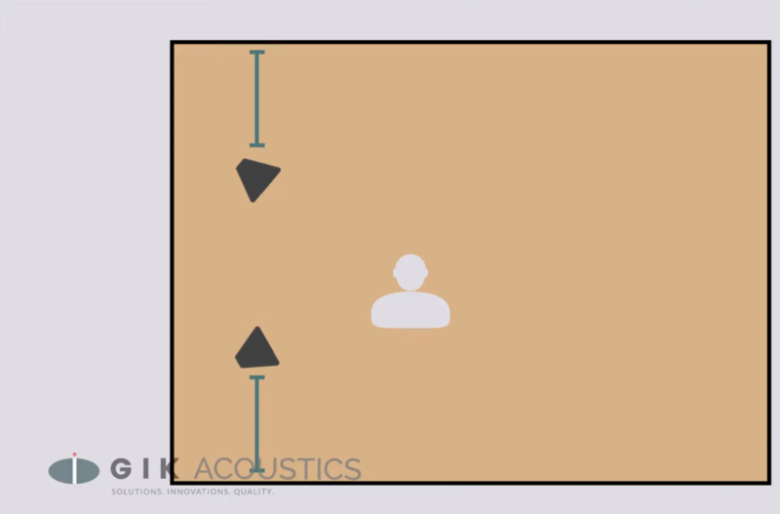

また、壁からスピーカーまでの距離も重要です。

まずは左右のスピーカーで、横の壁との距離が同じになるようにしましょう。

スピーカーから出た音は壁に反射しますので、反射した音も自分の耳に入ることを考えると、やはりシンメトリーになることが大切です。

また一般住宅などの比較的小さい部屋の場合は、後ろの壁との距離はできるだけ小さくすることで、反射音による位相の打ち消しを減らすことができます。

ベーストラップなどの吸音材を設置するとさらによいでしょう。

ベーストラップ:低音域の吸音に特化した吸音材

おすすめのベーストラップは、この記事の後方でご紹介しています。

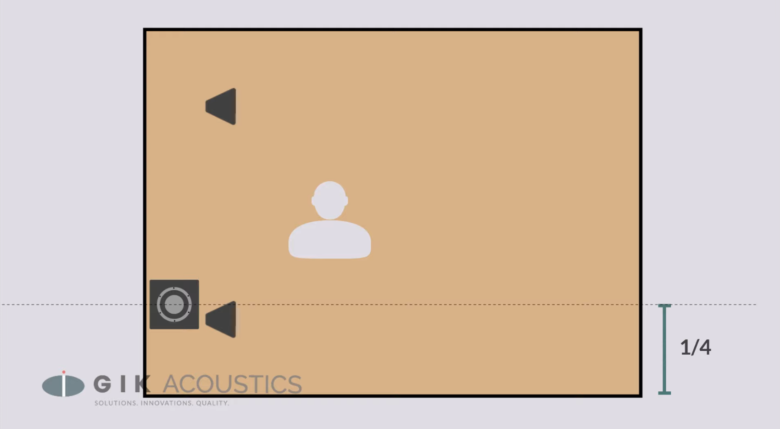

自分の位置(イスの位置)は部屋のどこがいいのか?

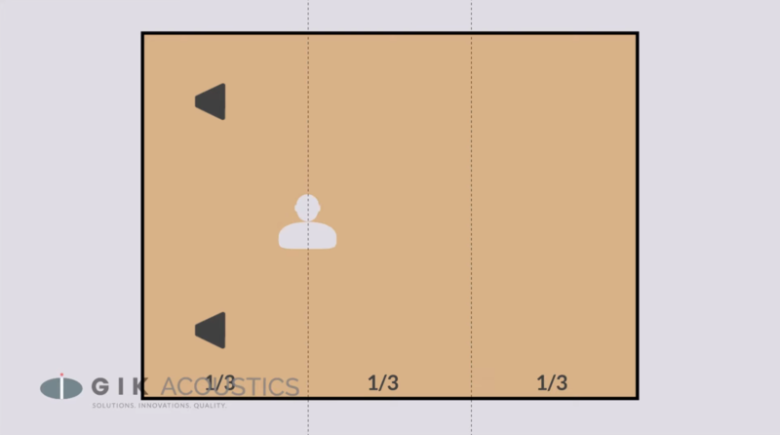

それでは、自分は部屋の中でどの位置に座ってスピーカーの音を聞くのがよいのでしょうか?

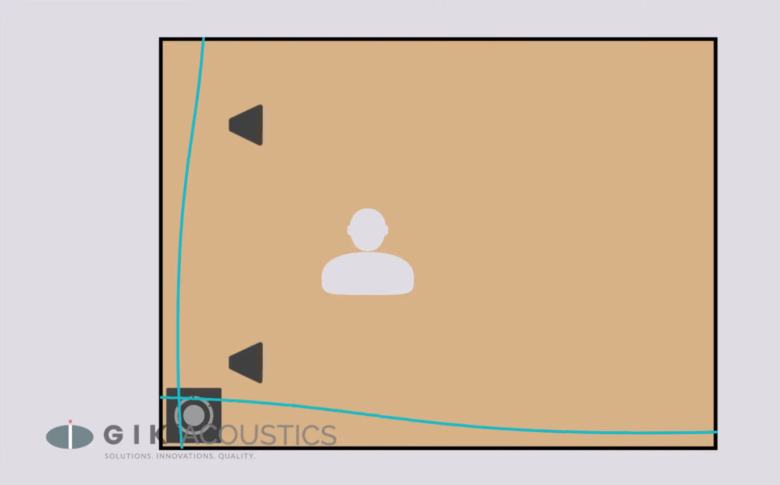

これはもちろん部屋の形状によっても異なるのですが、目安としては「部屋の1/3のポジション」がおすすめです。

部屋を3分割し、中央を避けて片側に寄って近い方の壁に向かって座り、そちら側にスピーカーを置くのがおすすめです。

近い方の壁に背を向けるようにしてスピーカーを設置すると、遠い方の壁に向かって音が出ますので、壁にぶつかる頃には音のエネルギーが減衰し、反射音を少なくすることができます。

壁に吸音材などを設置しておくと、さらにクリアに音を聞くことができます。

おすすめの「スピーカーと床の距離」

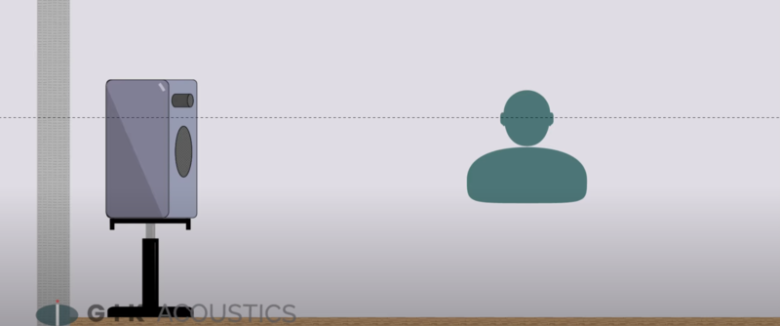

スピーカーを使う上で、スピーカーと床の距離…つまり「スピーカーの高さ」も大切です。

これは非常にシンプルで、自分の耳と同じ高さになるのが理想です。

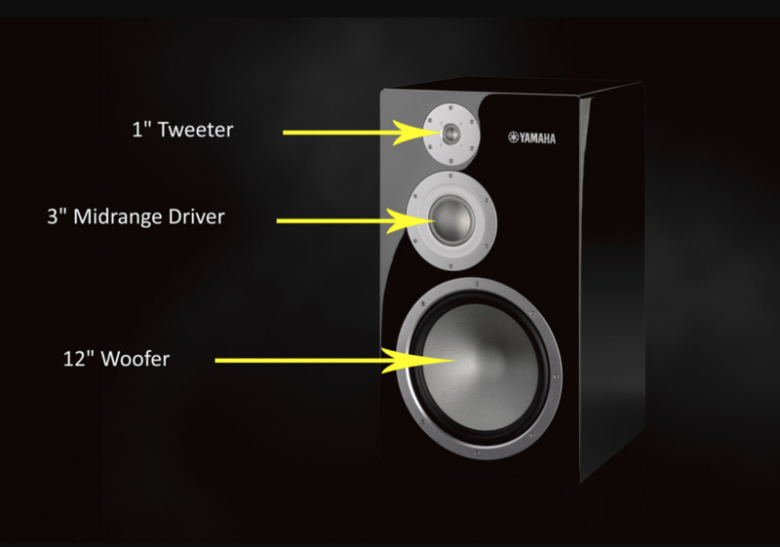

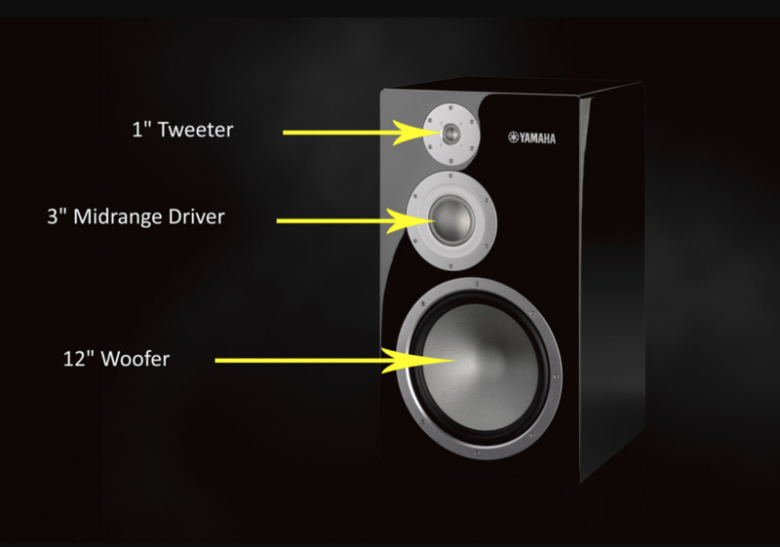

スピーカーは少し縦長になっていることがあり、ツイーター(高音域を出すパーツ)とウーファー(低音域を出すパーツ)などに分かれていることがあります。

基本的には、ツイーターとウーファーの間の部分=自分の耳の高さにするのがよいでしょう。

スピーカーの大きさによっては、テーブルに置くと高さ調節がしづらいことがあります。

そのため、高さ調節ができるタイプのスピーカースタンドを使うことをおすすめします。

おすすめのスピーカースタンドは、記事の後方に掲載します。

おすすめの「スピーカーの角度」

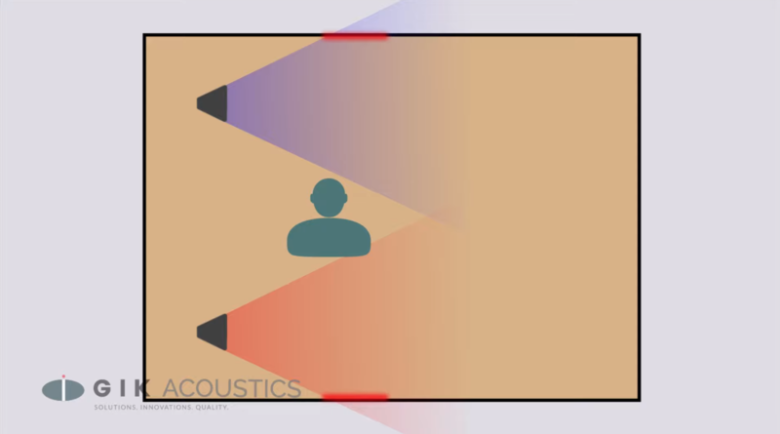

また、スピーカーの角度も大切です。

スピーカーを壁に向かってまっすぐ設置すると、横に広がった音が壁にぶつかってしまい、その反射音が発生してしまいます。

また、スピーカーから発された音(直接音)が自分の耳に届きにくくなります。

そのため、スピーカーは自分を向くように傾けて設置することをおすすめします。

場所を試行錯誤&吸音材を活用しよう

お手持ちのスピーカーのポテンシャルをしっかり発揮させ、正しくモニタリングを行うには、スピーカーをいろいろな位置に置いて試してみることも必要です。

同じスピーカーを使っていても、部屋の大きさやスピーカーの高さなどは人によって異なるからです。

そのため、横の壁や前後の壁から何cm離したときに最もいい音が出るのか、試行錯誤してみましょう。

上記画像のように吸音材を使えば、不必要な反響音が減ってよりクリアに聞こえやすくなるのでおすすめです。

※部屋の角谷天井にある黒い物体が吸音材

おすすめの吸音材はこの記事の後方でご紹介しています。

サブウーファーの置き方

サブウーファーは約20Hz~150Hzの低音のみを出すスピーカーですが、これゆえに通常のステレオスピーカーと置き方が少し異なります。

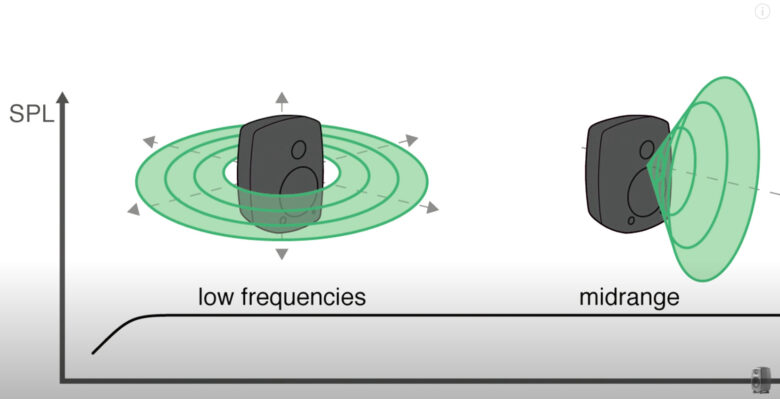

高音域を担当する「ツイーター」や中音域を担当する「ミッドレンジドライバー」は、スピーカーが向いている方向に向かって音が出ます。

対して、低音域を担当するサブウーファーは、360度全体に対して音が出ます。

低音域の場合は、スピーカーが向いている方向にだけ音が発されるわけではありません。

このため、スピーカーの背面や横にある壁などを考慮する必要があります。

サブウーファーを1つだけ使うときの置き方

サブウーファーを1つだけ使うときの置き方にはいくつかパターンがあります。

しかしいずれの場合も、自分から遠い方の壁ではなく、自分に近い方の壁の近くに設置しましょう。

サブウーファー(1個)の置き方1:部屋の角に置く

1つ目のパターンは、部屋の角に置くパターンです。

この置き方だと非常にパワフルなサウンドは出ますが、音が不安定になることがあります。

サブウーファー(1個)の置き方2:部屋の1/4の位置に置く

2つ目のパターンは、部屋の1/4の位置に置くパターンです。

先ほどの部屋の角に置くパターンよりも、より安定した低音を得ることができます。

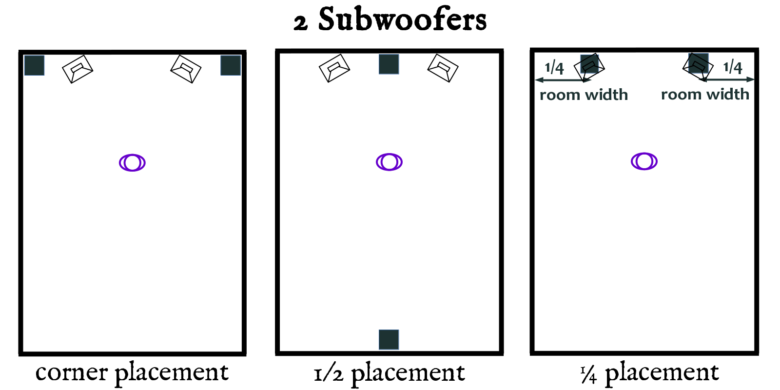

サブウーファーを2つ以上使うときの置き方

サブウーファーを2つ使うときは、それぞれの壁の端に向き合って置くようにするのがおすすめです。

・自分の前にある壁の角に置くパターン(Corner Placement)

・壁の中央+自分の前後に置くパターン(1/2 Placement)

・自分の前にある壁の近くで、横の壁から1/4離して置くパターン(1/4 Placement)

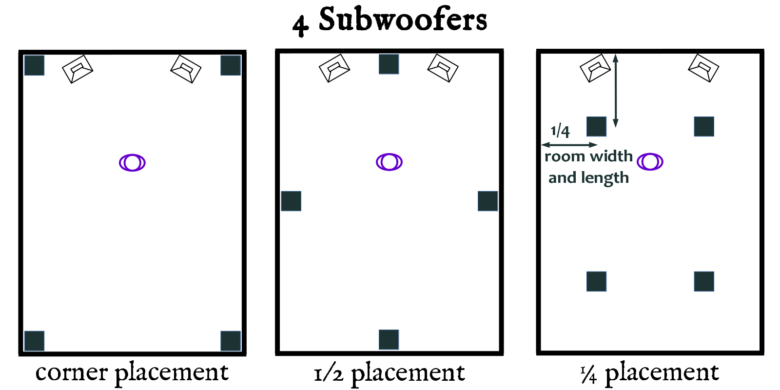

サブウーファーを4つ使うときは、このようになります。

どのパターンが最も適しているのかは、スピーカーやその部屋の大きさ・形状などによります。

そのため、さまざまなパターンを試して自分にとって最も適切な場所を探すことが大切です。

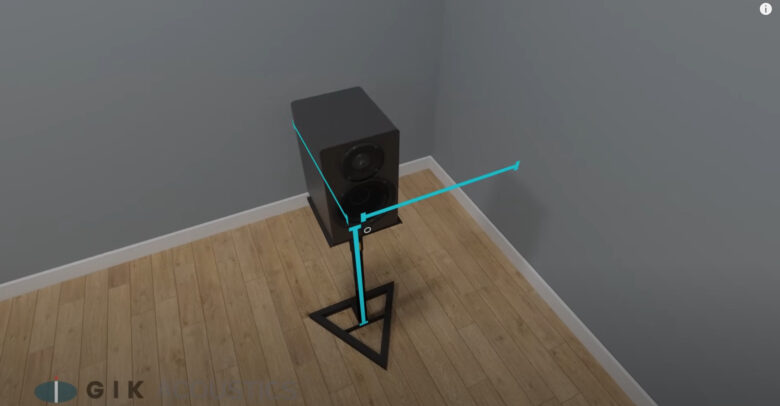

左右・前後・床との距離が全て均一になることは避けよう

ここまでで「壁との距離は同じにする」「シンメトリーにする」などの説明が多くありましたが、複数の面(壁や床)が全く同じ距離になることはおすすめできません。

例えば上記画像のように、「横の壁との距離」「後ろの壁との距離」「床との距離」がすべて同じになってしまうと、反射音のうち特定の周波数帯域だけが増強されてしまい、聞こえる周波数帯域のバランスが崩れてしまいやすくなります。

より適切にスピーカーを使うためのおすすめアイテム

最後に、より適切にスピーカーを使うためのおすすめアイテムをご紹介します。

スピーカーのポテンシャルをさらにアップすることができますので、ぜひチェックしてみてください。

おすすめのスピーカースタンド

デスクの上に置けるタイプと、床に立てて置くタイプがあります。

デスクのサイズに余裕がない方は、床に立てて置くタイプをおすすめします。

床に立てて置くタイプ

卓上タイプ(高さ調整ができるタイプ)

おすすめのインシュレーター

デスクやスタンドにスピーカーを直接置くのではなく、スピーカースタンドの上にインシュレーターを置き、インシュレーターの上にスピーカーを置いて使います。

インシュレーターを使うことで、余分な振動を防ぎ、スピーカーのポテンシャルをさらにアップさせることができます。

おすすめの吸音材

吸音材を部屋の壁に貼ったり(もしくは掛けたり)、床に立てて置くことで余分な反響音を吸収し、クリアな音だけを聞くことができるようになります。

壁に貼る・掛けるタイプ

床に置くタイプ

ベーストラップ(低音域専用)

通常の吸音材では低音域の吸音が十分にできないため、吸音材には「ベーストラップ」と呼ばれる低音域の吸音に特化した製品が作られています。

通常の吸音材よりもサイズが大きいため、値段も少し高くなっていますが、設置するだけで絶大な効果を得ることができます。

※サイズが大きく床や天井に貼る・掛けることができない場合は、壁に立てかけておくだけでもOK

モニタースピーカーとサブウーファーの正しい置き方まとめ

以上が「モニタースピーカーとサブウーファーの正しい置き方」でした。

ステレオスピーカーの置き方

・「左右・前後・上下」の壁との距離がポイント

自分とスピーカーで正三角形を作れるようにする(スピーカーの角度は60°)

スピーカーの高さは「ツイーターとウーファーの間=自分の耳の位置」がおすすめ

複数の面(壁・床)のスピーカーとの距離が全く同じになることは避ける

・自分(机)は部屋の1/3の位置になるのがおすすめ

サブウーファーの置き方

・一般家庭などの小さい部屋の場合はできるだけ壁に近づける(最低5cm以上離す)

・適切な距離や角度は、その部屋やスピーカーによって異なる

いろいろなパターンを試してみよう

当サイトでは他にもDTMにおけるモニタリングやスピーカー・イヤホンについてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓