今回は「iZotope社”Ozone”の”Gain Match機能”の使い方」をまとめました。

一言で言うと、Gain Matchは「リファレンス曲と自分の曲の音量レベルを自動で揃える機能」です。

この記事では、Gain Match機能をONにしながらOzoneの様々なツールを使い、より細かくリファレンス曲と自分の曲を比較する方法をご紹介していきます。

※Ozone9をベースに解説を進めていますが、Ozone10やOzone11などでも同様の操作ができます

Ozone「Gain Match機能」の基本的な使い方

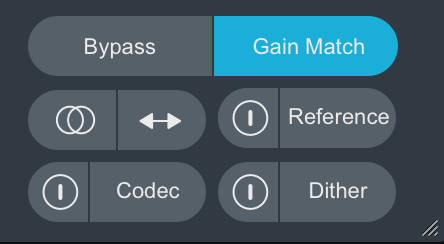

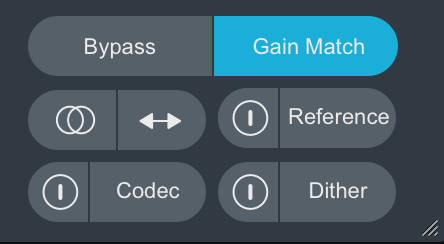

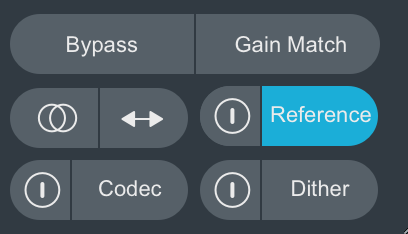

Ozoneの画面右下に、「Gain Matchボタン」があります。

このボタンを青く点灯させてONにすると、事前に取り込んだリファレンス曲の音量レベルと、今自分がDAW上で作っている楽曲の音量レベルを自動で揃えることができます。

「音量が大きいからこちらの方がいい曲に聞こえる」という錯覚が起こらなくなるので、より平等な条件で楽曲を比較することができます。

Ozoneでのリファレンス曲の取り込み方

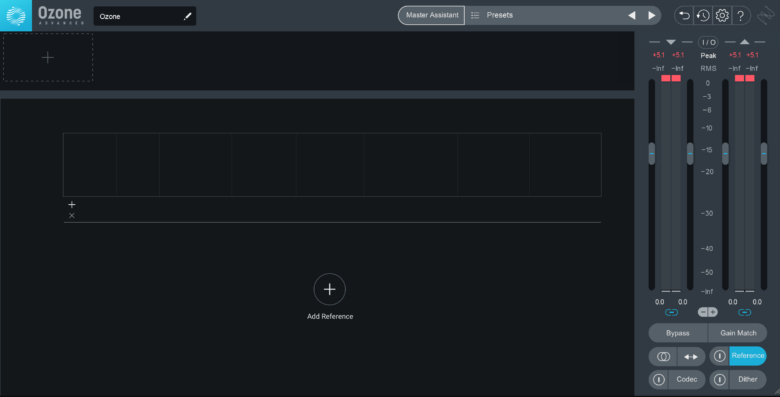

Ozoneの画面下には「Referenceボタン」があります。

このボタンを青く点灯させてONにすると、リファレンスパネル画面が表示されます。

リファレンスパネル画面にある「+ボタン」をクリックすると、取り込みたいリファレンス曲のデータを選択できますので、リファレンス曲のオーディオデータを探し、選択します。

※画面左にある小さな+マークでも、画面中央下にある大きな+マーク(Add Reference)でも、どちらでも可能です

Ozoneでリファレンス曲を再生する方法

Ozoneでリファレンス曲を再生するには、Referenceボタンのすぐ左にある「Iボタン」をクリックし、青く点灯させます。

逆にグレーアウトした状態にすると、DAW上で作っている自分の曲が再生されます。

BypassとGain Match併用しよう

Gain Matchボタンのすぐ左にある「Bypassボタン」は、Ozoneで行った編集をすべてバイパスにできるボタンです。

Gain Matchは「自分の曲とリファレンス曲の音量レベルを揃える機能」、Bypassは「Ozoneをバイパスにできる機能」です。

つまり、両方ONにすると「リファレンス曲と音量レベルを揃えた状態で、Ozoneの効果を実感できる」ということになります。

Gain Match機能の詳細設定を確認しよう

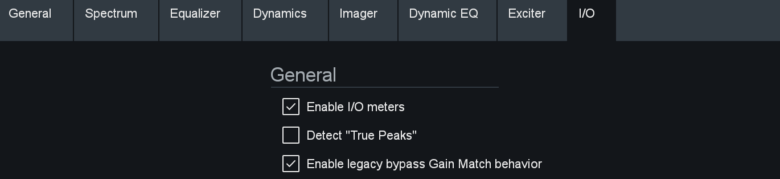

Ozoneの設定画面のうち、「I/O」タブに「Enable legacy bypass Gain Match behavior」という項目があります。

これは「Gain Matchをどのようにして行うか?」を決める重要な設定です。

音量レベルを揃える方法には2種類ある

OzoneのGain Matchは「自分の曲とリファレンス曲の音量レベルを揃える機能」ですが、この音量レベルを揃える方法には2種類あります。

ひとつは「BypassをON+Gain Matchを使用したとき、自分の曲の音量レベルを上げて両者の音量を揃える方法」。

もうひとつは「BypassをON+Gain Matchを使用したとき、自分の曲の音量レベルを下げて両者の音量を揃える方法」です。

前者の場合、0dBFSギリギリの状態だと、Gain Matchを利用したときにさらに音量が上がってしまうため、クリッピングすることがあります。

後者の場合は自分の曲の音量を下げて調整するため、クリッピングの危険性がなくなります。

この設定にチェックを入れると前者の方法(音量を上げて調整)、チェックを外すと後者の方法(音量を下げて調整)になります。

ちなみにiZotope公式では後者の「チェックを外す」を推奨しています。

Ozone「Match EQ」のリファレンス比較機能の使い方

それでははじめに、Gain Match機能とMatch EQを使って、リファレンスと自分の曲を比較する手順をご紹介します。

Match EQは、EQカーブをリファレンス曲に近づけることでトーナルバランス(各周波数帯域のバランス)を整える機能です。

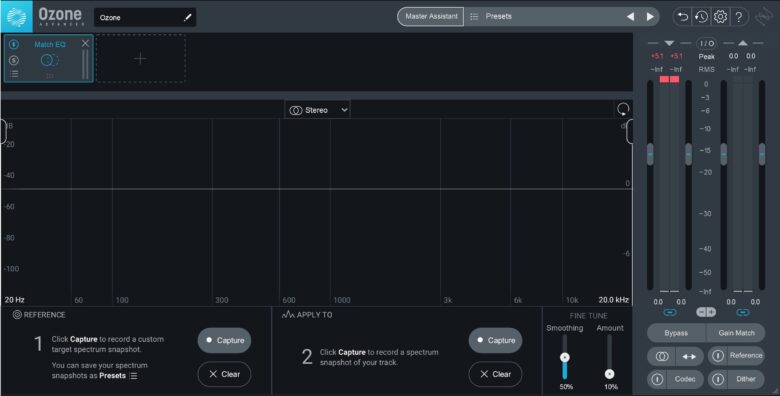

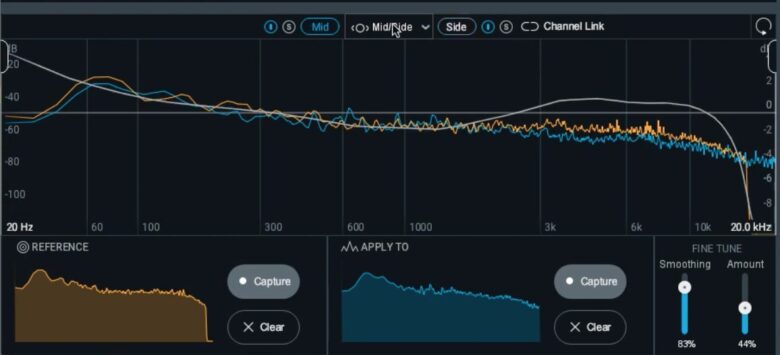

Ozone「Match EQ」の使い方1:楽曲を読み込ませる

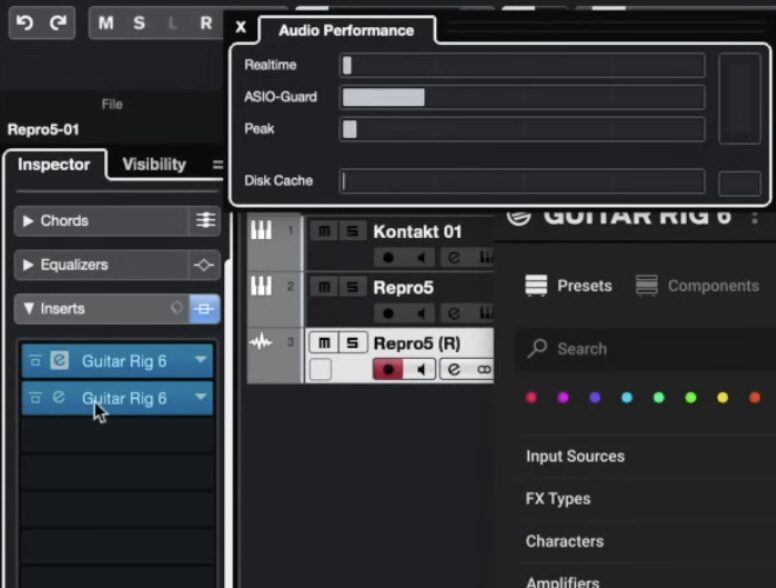

まずDAWにリファレンス曲のオーディオトラックを追加します。

次にOzoneを立ち上げて「Match EQ」を追加し、左下の「REFERENCE」欄にある「Capture」ボタンをクリックします。

最後に、リファレンス曲を再生してOzoneに数秒間読み込ませます。

リファレンス曲のキャプチャーをストップすると、画面上にオレンジの線でリファレンス曲のEQカーブが表示されます。

次は、自分の曲を読み込ませます。

画面右下の「APPLY TO」欄にある「Capture」ボタンをクリックし、今度は自分が今作っている曲を再生します。

自分の曲を読み込ませると、今度は青色の線で自分の曲のEQカーブが表示されます。

Ozone「Match EQ」の使い方2:EQカーブを分析する

次は、解析結果を見てリファレンス曲と自分の曲を比較します。

右下の「FINE TUNE」欄にある「Smoothing」「Amount」を調整すると、ざっくりとしたEQカーブを見ることも、より厳密なEQカーブを見ることもできます。

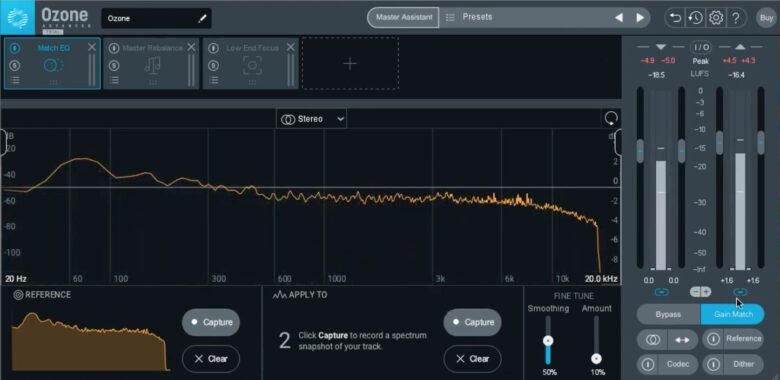

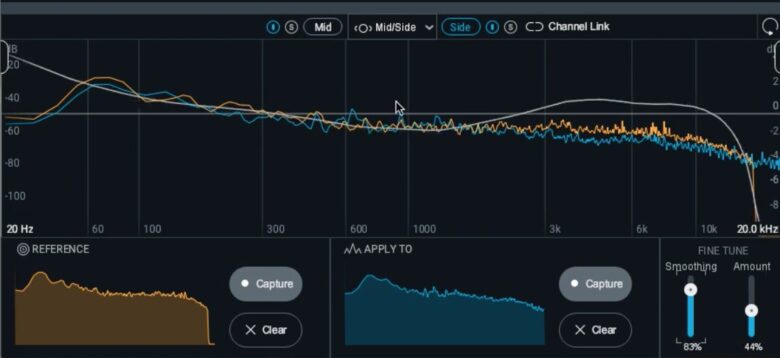

「Mid/Side」モードを使おう

画面中央部分にあるモードは、デフォルトでは「Stereo」になっています。

これを「Mid/Side」モードに切り替えると、「中央から聞こえる音(Mid)」と「左右から聞こえる音(Side)」を別々に比較することができます。

「Mid」のEQカーブ

「Side」のEQカーブ

どちらもだいたい同じようなEQカーブになっており、キレイな「スマイリーフェイス」の形になっています(中音域が少なく、低音域と高音域が大きい)。

このようにリファレンス曲と自分の曲のEQカーブを細かく比較していくと、より理想のミキシング・マスタリングをすることができるようになります。

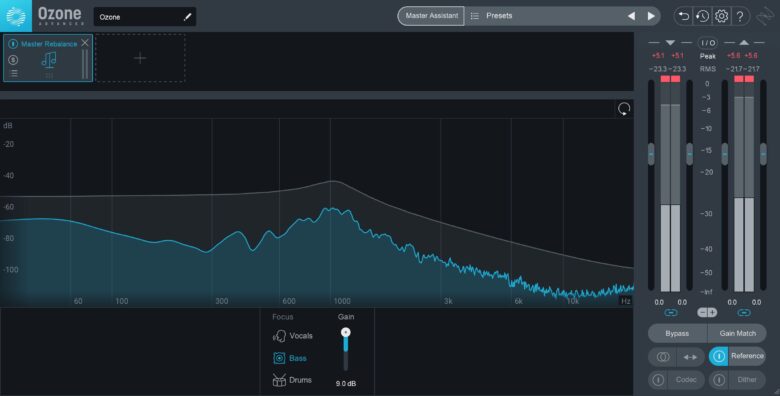

Ozone「Master Rebalance」のリファレンス比較機能の使い方

次はGain Match機能と「Master Rebalance」を使って、リファレンス曲と自分の曲を比較する手順をご紹介します。

Master Rebalanceは、多くの楽曲で重要な「ボーカル」「ベース」「ドラム」の3つのパートにフォーカスし、楽曲の全体バランスをチェック&調整する機能です。

画面中央下の「Focus」から分析したいパートを選び、右隣の「Gain」でそのパートの音量だけを上げて聞くことができます。

例えば「Vocals」を選んだ状態でGainを8.0dB上げると、「リファレンス曲のボーカルだけを8dB上げて聞く」「自分の曲のボーカルだけを8dB上げて聞く」ということができます。

Gain Match機能と「Master Rebalance」を併用してみよう

それでは、Gain MatchをONにした状態で、Master Rebalanceを活用してみましょう。

まずFocusを「Vocals」に設定し、Gainを8dB上げて、自分の曲のボーカルとリファレンス曲のボーカルをわかりやすく比較してみます。

はじめはリファレンス曲を聞いてみましょう。

ボーカルだけ音量を上げて聞くと、「Lo~~ve」と大きく歌い上げているときにどのようなコンプレッサーがかかっているかがわかりやすくなります。

今回は、大きく歌い上げるときに発音はわかりやすくなっていますが、発音した瞬間(アタック)が終わった後の音量がすぐ元に戻っているため、「コンプレッサーのAttackは遅く、Releaseは速い〜中ぐらい」になっていると予想できます。

次は、ベースを中心に聞いてみましょう。

「ベース」という名目になっていますが、キックに影響がないので「低音域」というよりも「ベース楽器」という括りでフォーカスされています。

次は、ドラムを中心に聞いてみましょう。

このようにGain Matchで音量レベルを調整しながら重要なパートにフォーカスして分析することで、「リファレンス曲のボーカル音量はこれぐらいだけど、自分の曲のボーカルはこれぐらいしかない」「リファレンス曲の方がコンプレッサーをこのように使っている」など、適切に分析・比較することができます。

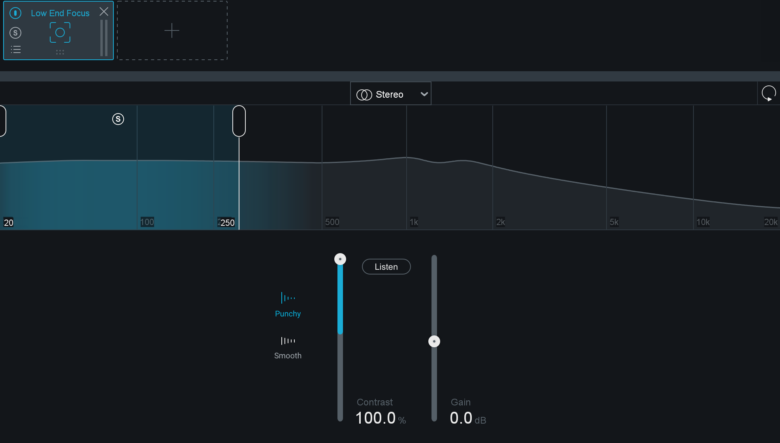

Ozone「Low End Focus」のリファレンス比較機能の使い方

次はGain Match機能と「Low End Focus」を使って、リファレンス曲と自分の曲を比較する手順をご紹介します。

Low End Focusは、その名の通り20Hz~300Hzの低音域だけにアプローチし、低音域によくある「濁り」を除去し、音をクリアにする機能です。

パラメーターのうち「Punchy」を選ぶとよりはっきりと、「Smooth」を選ぶとよりゆるくこの機能の影響を受けます。

「Punchy」はキックやスネアの低音域などよりパーカッシブでアタックが強いサウンドに、「Smooth」は808系のベースやシンセベースなどの丸く温かみのあるサウンドが欲しい時におすすめのモードです。

「Contrast」は、この機能の影響をどれだけ強くかけるかを決めるパラメーターです。

画面上部のスペクトラムにある縦のバーを左右にドラッグすると、より周波数帯域を絞って確認することができます。

この機能とGain Match機能を併用することで、リファレンス曲の低音域と自分の曲の低音域を比較することができます。

「Mid/Side」モードを使おう

画面中央部分にあるモードは、デフォルトでは「Stereo」になっています。

これを「Mid/Side」モードに切り替えると、「中央から聞こえる音(Mid)」と「左右から聞こえる音(Side)」を別々に比較することができます。

Ozone「Imager」のリファレンス比較機能の使い方

次はGain Match機能と「Imager」を使って、リファレンス曲と自分の曲を比較する手順をご紹介します。

Imagerはステレオイメージ(音の広がり具合)を分析・調整できる機能です。

周波数帯域ごとに音の広がり具合を確認&調整できるため、「リファレンス曲の中音域は左右に広がっているが、自分の曲はとてもモノラルで広がりが足りない」などを確認することができます。

例えば今回は、中音域に絞って自分の曲を聴いてみると、左右からはあまり音が聞こえず、非常にモノラル感の強いサウンドになっていることがわかりました。

そのため、中音域(赤いエリア、Band3)のWidthを少し上げて、中音域にも広がりが出るように調整しました。

右下のベクタースコープ(円形で青い描画)を見ても、より広がりのあるサウンドになっていることが視覚的にわかります。

※ベクタースコープの右にある-1から+1までのメーターは、マイナスになると位相の問題が発生していることになりますので、注意が必要です

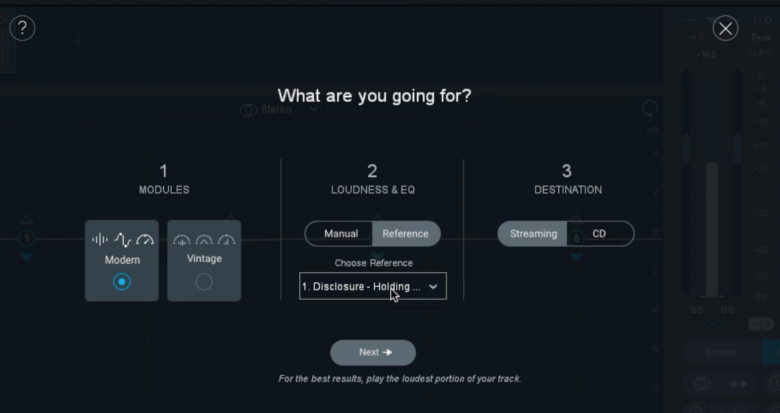

Ozone「Master Assistant」のリファレンス比較機能の使い方

次は、Ozoneでも非常に有名な機能「Master Assitant」を使ってリファレンス曲と比較する方法をご紹介します。

Master Assistantを立ち上げると、画面中央に「Choose Reference」の欄がありますので、リファレンス曲の音源データを選択しましょう。

この状態で「Next→」を押すと、自分の曲の解析が始まります。

解析が完了すると、自動で「リファレンス曲に近づけるための設定」が行われます。

このMaster Assistanttの結果を見ると、自分の曲に足りていない音域や出過ぎている音域などを確認することができます。

特にEQやDynamic EQは、出過ぎている・足りていない周波数帯域を確認するのに役立ちます。

例えば3kHz以上の高音域がカットされるようなEQが設定されていれば、ディエッサーのような効果が必要であると判断されていることになります。

ぜひ参考にしてみてください。

Ozoneでリファレンス曲を読み込むときの注意点

Ozoneでリファレンス曲を読み込むとき、できるだけmp3データを読み込まないようにすることをおすすめします。

mp3は超高音域の情報を削除してデータ容量を削減しているフォーマットのため、リファレンス曲を解析したときに「リファレンス曲には超高音域がないから、あなたの曲も超高音域をカットした方がいいですよ」などと判断することがあります。

例えば上記の画像は、mp3のリファレンス曲を読み込み、Master Assistantを行った後のEQです。

超高音域がカットされていますが、これは元々のリファレンス曲がmp3であるためです。

この点を考えると、wavやaiffなどの方が正確に分析できますので、そちらのフォーマットのデータをリファレンス曲として読み込むことをおすすめします。

Ozoneを購入する

Ozoneシリーズには初心者向けの「Elements」、中級者以上の方向けの「Standard」と「Advanced」の3種類あります。

Advancedは最も使える機能が多く、マスタリングには困らなくなるプロ仕様になっていますので、キレイにミックス・マスタリングをしたい方はぜひGETしてください。

以上で解説は終了です。

すべての機能について紹介はしませんでしたが、このようにリファレンス曲とGain Match機能を使いながら各機能を使うことで、より細かく比較することができるようになります。

同じくリファレンス比較が手軽にできることで有名なプラグイン「Metric AB」については、こちらの記事で解説しています↓

リファレンス曲を選ぶときの注意点についてはこちらでご紹介しています🔻

参考:https://www.youtube.com/watch?v=LiUo_vlDljI