今回は、Sean Divineが解説する「アルバムのマスタリングのやり方」をまとめました。

この記事でご紹介するのは、シングル1曲ではなくアルバムやEPなど「複数の楽曲を収録した作品」をマスタリングするときのコツです。

今回の解説者・Seanは、音楽プロデューサー・ミキシングエンジニア・マスタリングエンジニアとして活動しています。

そんな彼が、アルバムを通して聴いたときに自然な流れになるようにするにはどうしたらいいのか、複数の曲をまとまりのある作品にするにはどうしたらいいのか、その方法を5つご紹介します。

アルバムマスタリングのコツ1.マスターレベルを一定にする

アルバムマスタリングのコツ1つ目は「マスターレベルを一定にする」です。

LUFSをIntegratedで計測したときに、できるだけすべての楽曲が同じレベルになるよう調整しましょう。

LUFSの目安

それぞれの楽曲の誤差が±1LUFS以内

今ではApple MusicやSpotify、YouTubeなどのプラットフォームがノーマライゼーションを行うので、そのサイト・アプリ内で視聴している楽曲の音量をすべて統一するようになっています。

そのため、マスタリングでLUFSをすべて同程度にする必要はないのでは?と思うかもしれませんが、これは楽曲をダウンロードするユーザーのために行います。

iTunesやAmazonで楽曲を購入・ダウンロードした人が、自分の意図している音量レベルで聴けるようにするためにこのような処理をします。

「商業的に戦える曲にする」というのも目的の1つです。

各楽曲のLUFSをIntegratedで確認する例

それでは、実際にマスタリングの手順をご紹介します。

まず、各楽曲のデータをDAWにインポートし、すべての楽曲を一覧で聴けるようにします。

そして、メータープラグインを使ってLUFSをチェックします。

長い範囲におけるLUFSをチェックするため、「Integrated」に設定しましょう。

最初から途中まで聴いてみましたが、今回は-10LUFSでした。

おそらく、曲を最初から最後まで聴くと-9LUFS程度になると思いますので、「-9 LUFS」を基準にしたいと思います。

それでは、他の楽曲のLUFSも確認してみましょう。

おおよそ-10LUFS程度でした。

今回は基準を-9LUFSにしているので、-8LUFS〜-10LUFS程度であれば問題ないでしょう。

アルバムマスタリングのコツ2.周波数バランスを統一する

アルバムマスタリングのコツ2つ目は「周波数バランス(トーナリティ)を統一する」です。

EQカーブを見たときに、できるだけどの曲も同じようなEQカーブになっていることが理想です。

例えば1曲目は低音域が爆発的に強く、2曲目は低音域が全然出ていないと、周波数バランスが違いすぎてまとまりのない作品に聞こえてしまいます。

僕(Sean)は、いつでも周波数バランスを確認できるように専用のモニターを設置しています。

それでは、周波数バランスを確認しながらチェックしていきます。

シングルリリース時とアルバムリリース時でマスタリングを変更する

実はこの曲はシングル曲として一度リリースしているのですが、アルバムに収録すると決めたとき、他の楽曲と一緒に聴くと明るさが足りないと感じました。

そのため、アナログ機材を使って20kHz付近をブーストしてエアー感を足し、他の楽曲の明るさと合わせるように調整しました。

このように、アルバムリリース時は同じアルバムに収録されている楽曲とのバランスも考慮するとよいでしょう。

iZotope社「Ozone」のMatch EQ機能がおすすめ

iZotope社「Ozone」にはMatch EQ機能がついています。

Match EQ機能は、いま制作している楽曲と参考にしたい楽曲のEQカーブを分析し、両者のEQカーブを自動でそろえてくれる機能です。

もちろん、アルバムで統一感を出したいからと言って、その曲が持っている独自のEQカーブを壊していいということではありません。

曲によって独特の周波数バランスがありますので、それを変えるとその曲らしさが失われる可能性もあります。

そのため、「その曲らしさ」をなくさない程度に統一感を出すように調整することが大切です。

何でもかんでも他の楽曲に無理やり合わせればいいということではありませんので、注意しましょう。

iZotope社「Ozone」を購入する方法

iZotope社「Ozone」はサウンドハウスやPlugin Boutiqueなどで購入できます。

今回ご紹介した「Gain Match機能」はどのバンドルでも利用できますので、初心者の方は「Elements」、中級者以上の方は「Standard」か「Advanced」をおすすめします。

初心者の方には「Elements」、中級者の方には「Standard」、上級者の方には「Advanced」がおすすめです。

アルバムマスタリングのコツ3.不要な無音部分を削除する

アルバムマスタリングのコツ3つ目は「不要な無音部分を削除する」です。

複数の曲を連続して聴くアルバムやEPの場合は、曲が切り替わるときに不自然な無音部分があったり、曲と曲のつなぎ目にノイズがあることは避けたいでしょう。

そのため、曲の最初と最後に不必要な無音部分がないか、ノイズが入っていないかをよくチェックしましょう。

もし一部をカットするときは、フェードイン・フェードアウトを使って「ブチッ」というノイズが出ないようにしましょう。

アルバムマスタリングのコツ4.適切なフォーマットで書き出す

アルバムマスタリングのコツ4つ目は「適切なフォーマットで書き出す」です。

マスタリングしたデータはそのままリリースされますので、できるだけ高音質で、適切なフォーマットで書き出すことが大切です。

推奨フォーマット

・WAV形式

・24bit

・44kHzかそれ以上

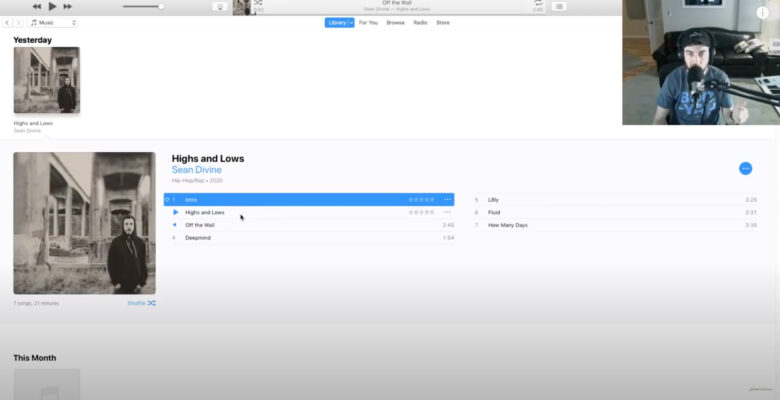

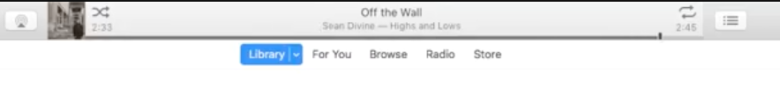

アルバムマスタリングのコツ5. iTunesで確認する

アルバムマスタリングのコツ5つ目は「iTunesで確認する」です。

僕は、マスターデータを書き出した後にiTunesで曲を聴くようにしています。

iTunesにマスターデータをインポートし、曲順通りにアルバムを最初から最後まで聴きます。

実際のリスナーと同じシチュエーションでアルバムをチェックし、アルバムが作品として1つのストーリーになっているか、曲と曲のつなぎ目や曲順に不自然さはないかどうかを確認しましょう。

曲のつなぎ目だけを確認するのであれば、曲の中間部分を飛ばして最初と最後だけ聴いても構いません。

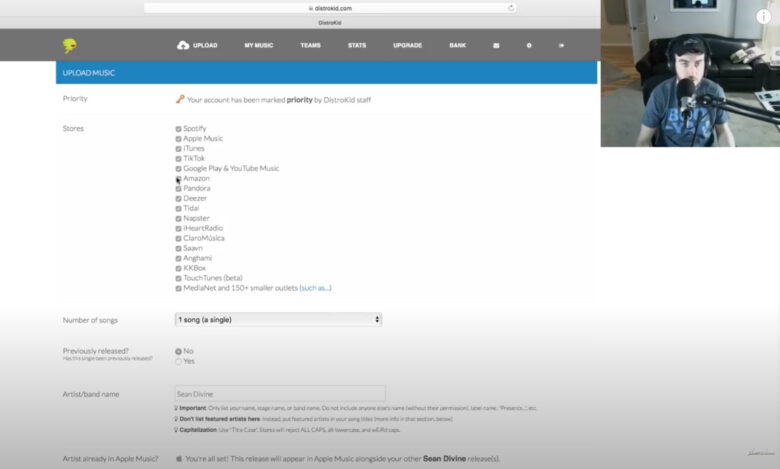

配信用に楽曲データをまとめておこう

マスタリングが終わると、いよいよリリース(配信)作業に入ります。

もしご自身で配信作業を行う場合は、DistrokidやTuneCoreなどのディストリビューターを使うと思います。

僕個人では、とても見やすく使いやすいデザインのDistrokidを使っています

配信のときは、メタデータや歌詞、ISRCコード、アルバムアートワーク(ジャケ写)、リリース日、収益の分配(スプリット)などの情報を入力・作成します。

配信したら自分の曲が小さく聞こえる問題

Apple MusicやSpotify、YouTubeで楽曲を配信すると、自分がマスタリングしたときよりも音がとても小さく聞こえることがあります。

これはそれぞれのプラットフォームで行われているラウドネスノーマライゼーションが原因なので、気になる人はこの機能をOFFに設定しましょう。

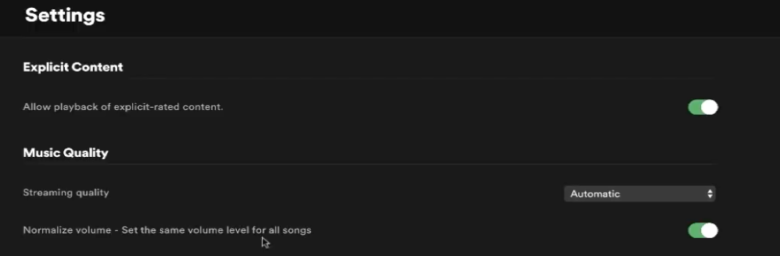

例えばSpotifyでは、設定画面に「音量の均一(Normalize Volume)」の項目がありますので、スイッチをOFFにしましょう。

よくある質問「複数曲のマスタリングは同じDAWプロジェクト内で行うべきか?」

「複数の曲をマスタリングをするときは、すべての曲を1つのDAWプロジェクトにインポートしてからやるべきですか?

それとも楽曲ごとにプロジェクトファイルを分けた方がいいですか?」

このような質問をよくいただきます。

僕の個人的な答えとしては、「自分でミックスもマスタリングもするのであれば、DAWプロジェクトは分けた方がいい」と思っています。

自分でミックスをしているのであれば、2mixの音源だけではなく、個別のトラックやグループトラックをすべて扱える状態です。

そのため、気になった楽器やグループだけに対して必要な処理をすることができます。

このような場合は、無理に2mix音源にしてからマスタリングをするのではなく、ミックスをしたときに使ったDAWプロジェクトをそのまま使ってマスタリングしてもよいでしょう。

2mix音源では個別のトラックに対して処理を施すことができないので、例えば「クラップの音が大きいからマルチバンドコンプレッサーを使いたい」というときも、クラップの音だけ抑えることは難しくなり、他の楽器に対してもコンプレッサーがかかってしまいます。

2mix音源だけを使う方が細かな調整がしづらいので、自分でミックスをしている場合は各楽曲のDAWプロジェクトを使ってマスタリングをするとよいでしょう。

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもマスタリングのコツについてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓