今回は、iZotopeのエデュケーションディレクターであるJonathan Wynerが教える「Spotify配信のためのマスタリング講座」をまとめました。

Part1のこの記事では「ストリーミングサービスにおけるマスタリングの概要」を、Part2では「マスタリングにおけるラウドネス」について解説していきます。

最近ではSpotifyやApple Musicなどのストリーミングサービスで音楽を聞く人が多くなり、曲を作っている側の人たちも「ストリーミングサービス用のマスタリングはどうすればいいのか?」と悩んでいる人が多いようです。

「Apple MusicやSpotifyで配信するとき、どれぐらいのラウドネスでマスタリングすればいいの?」

「ストリーミングサービスで、他の曲に負けないぐらい曲を大きく聞かせたい!」

このような方には非常に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

ストリーミングサービスとそれ以外の媒体(CDなど)の違いとは?

そもそも、「ストリーミングサービス」と「レコードやCDなどのそれ以外の媒体」では、配信・販売するときに何が違うのでしょうか?

実はストリーミングサービスの特徴は2つあり、1つ目は「Lossy Codec」、2つ目は「自動音量レベル調整」です。

ストリーミングサービスの特徴1:Lossy Codec

「Lossy Codec」とは、音声ファイルの容量を少なくするために、高音域の情報が削られることです。

例えばwavファイルで提出したとしても、Losssy Codecが行われるとmp3やAAC、Ogg Vorbisなどのファイル形式に変換されます。

ストリーミングサービスではこの技術が使われているため、マスタリングをする時はLossy Codecが使われていることを前提とした処理が必要になります。

ストリーミングサービスの特徴2:自動音量レベル調整

ストリーミングサービスでは、ピーク(Peak、瞬間的に音量が大きくなるところ)の音量レベルを抑えたり、ラウドネス(Loudness、曲全体の音の大きさ)を抑えられます。

例えば、-8 LUFSのラウドネスの楽曲を提出したとしても、ストリーミングサービスでは自動的に-14 LUFS程度のラウドネスに自動調整されます。

ストリーミングサービスで音楽を聞くときに起こっていること

1960年以降から現在までの約50年間、リスナーは音楽を再生するためのデッキやCDなど、物理的な媒体を持っていました。

みんな独自の音楽再生媒体を持っており、CDやレコードをセットし、自分の好みの音量や音質に調整して音楽を聴く…というのが一般的でした。

つまり、CDやレコードに入っている情報がそのまま再生され、調整が必要であればリスナー側が調整して音楽を聴いていたのです。

しかし、今のストリーミングサービスの時代はどうでしょうか?

どちらかというとラジオのような形で、どこかにアップされた音声データが、先ほどご説明した「Lossy Codec」と「自動音量レベル調整」が行われた状態でリスナーが持っている媒体で再生されます。

加えて、各ストリーミングサービスでどのような処理が行われているのかは異なります。

かと言って、各ストリーミングサービス用にマスタリングをしていたら、とんでもない手間がかかります。

マスタリングをするときに考えるべきこと

そのため、マスタリングのときにはどんな状況・どのストリーミングサービスでも最高音質で再生されるように工夫する必要があります。

例えば、リスナーがあまり音質の良くないモノラルスピーカーで曲を再生したとしても、必要な音の要素がしっかり聞こえるようにするなどの工夫が必要です。

また音量レベルについても考慮する必要があり、音量が大きすぎて音質が悪くなってしまっていないか、なども考える必要があります。

ここからは、iZotope社の「Ozone」を使って、ストリーミングサービス特有の「Lossy Codec」と「自動音量調整(ラウドネス)」の問題にどう対処していくべきかを解説していきます。

ストリーミング用のマスタリングでおすすめのプラグイン

ストリーミング用のマスタリングでおすすめのプラグインが、iZotope社の「Ozone」です。

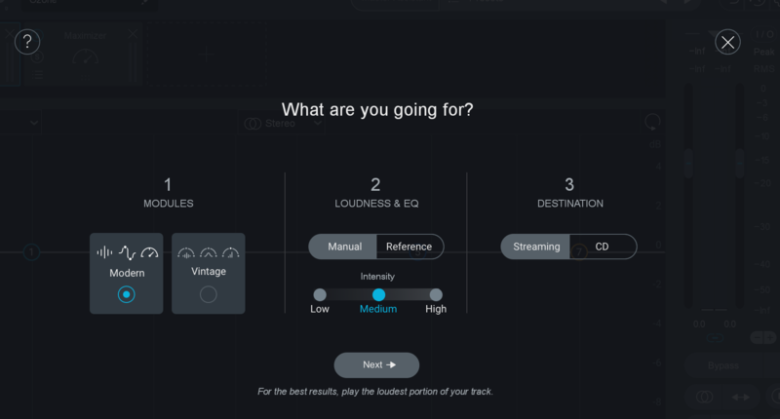

このプラグインには「Master Assistant」という機能があり、自分の曲を再生すると音声を自動解析し、目的に最も適したマスタリングチェインを組んでくれます。

このMaster Assistant機能の中には「DESTINATION」の設定項目があり、これを「Streaming」に設定すると、ストリーミングサービスに適したマスタリングチェインを自動で設定してくれるようになります。

解析が終了すると、自動的にマスタリングに必要なEQやマキシマイザーなどが設定されます。

基本的に、マキシマイザーはマスタリングチェインの一番最後に設定されます。

iZotope社「Ozone」を購入する方法

iZotope社「Ozone」はサウンドハウスやPlugin Boutiqueなどで購入できます。

初心者の方は「Elements」、中級者以上の方は「Standard」か「Advanced」をおすすめします。

マスタリング時の最終的な音量を-1.0 dBFSにするべき理由

マキシマイザーにおける「Ceiling」というのは、いわゆる音量レベルです。

OzoneのMaster AssistantでDESTINATIONを「Streaming」に設定して使うと、-1.0 dBFSに設定されます。

なぜ-1.0 dBFS小さく設定されるのかというと、これはストリーミングサービスではLossy Codecが行われるからです。

Lossy Codecが行われると、それだけでピークレベルが大きくなってしまうことがあります。

例えばLossy Codecが行われて音声データがmp3・192 kbpsに変換されると、-1.0 dBFSに調整したはずの音量が-0.5dBFS程度になってしまいます。

※Ozoneでは、「Codec」機能で実際にLossy Codecが行われたときにどう聞こえるのかを事前にチェックすることができますので、チェックしてみてください

つまり、もしマスタリングの時点で最大音量の0.0 dBFSピッタリに設定していたら、ストリーミングサービスで配信されるときにはピークレベルが0.0 dBFSを超えてしまう=クリッピング(音割れ)してしまう可能性がある、ということになります。

ストリーミングサービスで楽曲を配信するときのラウドネスはどうするべきなのか?

ストリーミングサービスで楽曲を配信をするとき、ラウドネスをいくつにしておくべきなのか、疑問に思う方も多いでしょう。

まず前提として、ストリーミングサービスの中には「ラウドネスノーマライゼーションをOFFにする機能」がついていることがあります。

ストリーミングサービスの特徴にも挙げた「自動音量レベル調整」をOFFにして、配信者(作曲者)が作った音量レベルでそのまま再生させるという機能です。

これは、みなさんにとっては大変厄介な仕様と言えるでしょう。

なぜなら、リスナーがどの音量レベル(ラウドネス)で音楽を聴くのかがわからないからです。

厄介な「ラウドネスノーマライゼーションのON/OFF機能」

例えばSpotifyでは、ラウドネスノーマライゼーションの機能をONにもOFFにもできます。

ONにすると、どの楽曲も-14 LUFS(2024年時点)で再生されるため、ラウドネスが均一化されます。

つまり、別の楽曲を聴いたときに音量があまりガタガタしないようになり、どの曲も同じぐらいの音量で聴くことができます。

しかしラウドネスノーマライゼーションの機能をOFFにすると、世の中にはもともと-8 LUFSにしている曲もあれば-14 LUFSにしている曲もあるため、ラウドネスが均一で再生されません。

「次の曲が始まったら、急に音量が大きくなってびっくりした」「今の曲は、さっきの曲よりも音量が小さすぎる…」のようなことが起こってしまうことがあります。

そして、我々はリスナーがどちらの設定にしてリスナーが楽曲を聞くのかがわかりません。

この機能が原因で「他の曲よりも音を大きく聞かせたいから、ラウドネスを上げて配信するべきなのか?」「しかし、ラウドネスを上げると音質やダイナミクスが損なわれてしまう….」というジレンマに陥ってしまうのです。

ラウドネスと音質のどちらを優先するべきなのか?

このジレンマの対処法として僕(Jonathan Wyner)が言えるのは、「できるだけいい音質で、できるだけラウドネスレベルを上げること」です。

かなりあいまいな回答にはなってしまいますが、「-8 LUFSにしておけばOK」「音質最優先で、ラウドネスのことは一切考えなくていい」など、具体的な基準を設けるのは非常に難しいのです。

音質とラウドネスをどれぐらいにしたいのか、どれぐらいがベストなのかはジャンルにもよるし、アーティストにもよります。

そのため、まずは「どの再生環境においても、できるだけ心地よい状態で聞けるかどうか」を考えます。

次回のPart2では、この「ストリーミングサービスにおけるラウドネス」について詳しく解説していきます↓