今回は、8-bit Music Theoryが解説する「リディアンモードの使い方」をまとめました。

この記事では「Part2」として、リディアンモードを使ったゲーム音楽(中級編)を解説していきます。

リディアンモードを使ったゲーム音楽解説

Part1:リディアンモードの基礎、モードの主な使い方、ゲーム音楽(初級編)

解説するゲーム音楽:ソニック・ザ・ヘッジホッグ、ポケットモンスター金銀、ゼルダの伝説-時のオカリナ-

Part2(当記事):リディアンモードが使いづらい理由、リディアンモードを使ったゲーム音楽(中級編)

解説するゲーム音楽:ヨッシーストーリー、ゼルダの伝説-時のオカリナ-、ペーパーマリオRPG

Part3:リディアンモードを使ったゲーム音楽(上級編)

解説するゲーム音楽:ピクミン2、ピクミン3、スーパーマリオギャラクシー、ファイナルファンタジー タクティクス アドバンス

ソニックシリーズやポケットモンスターシリーズ、ゼルダの伝説シリーズをはじめ、ゲーム音楽にはリディアンモードを使った楽曲が数多くあります。

「モードを使った作曲にチャレンジしたい!」という方には必見の内容です!

ソニックシリーズやポケットモンスターシリーズ、ゼルダの伝説シリーズをはじめ、ゲーム音楽にはリディアンモードを使った楽曲が数多くあります。

「モードを使った作曲にチャレンジしたい!」という方には必見の内容です!

モードの中で一番使いづらいのはリディアンモード?

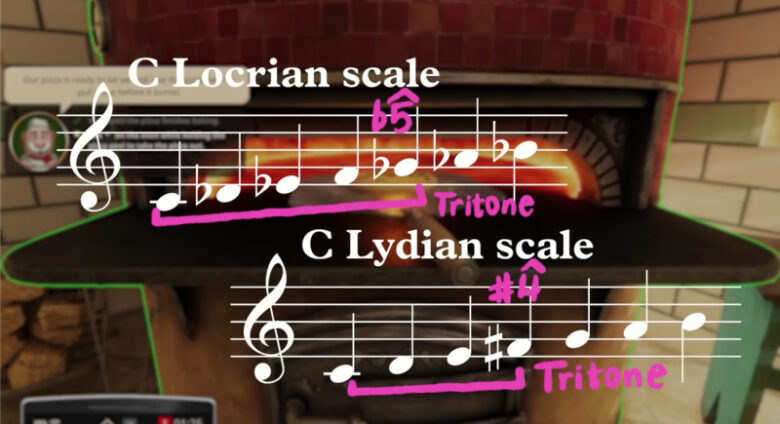

モードには7種類ありますが、その中でも特に使いづらいと言われるのがリディアンモードとロクリアンモードです。

この2つのモードが使いづらいのは、ルート音に対して特徴音がトライトーン(不協和音)の関係にあるのが原因です。

(リディアンモードでは#4の音、ロクリアンモードではb5の音)

ルート音は、解決感(終わった感、安定感)を感じさせるためにとても重要な音です。

その重要な音とそのモードらしさを感じさせる音(特徴音)がトライトーンの関係にあると、「モードらしさを出したいのにハーモニーが不協和に聞こえる」というジレンマに陥ります。

例えばCリディアンスケールを使っているとき、同じく#4を使うGメジャースケールを感じさせないためにCの音をベースで鳴らしていると、#4(F#)の音と不協和になってしまいます。

リディアンモードのゲーム音楽:ヨッシーストーリー「ヨッシーのうた」

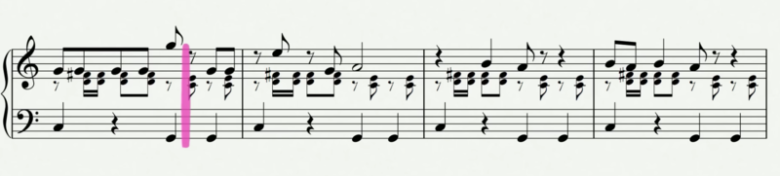

このリディアンモードの扱いの難しさを語る上で良い例となるのが、ヨッシーストーリーの「ヨッシーのうた」です。

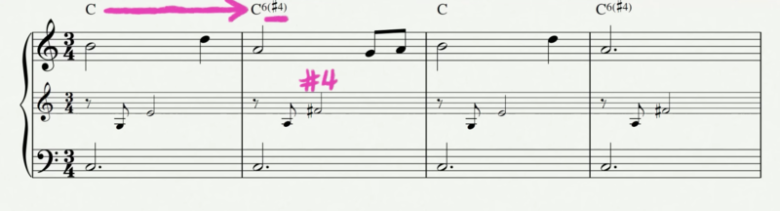

ベースは1と5を行き来し、コードでは「2と#4」「1と3」という3度の組み合わせのパターンを繰り返しています。

ベースが1でコードが「2と#4」のとき:不協和感(ベースと#4がトライトーン)

ベースが1でコードが「1と3」のとき:解決感(Cメジャーコード)

この繰り返しによって、リディアンモードの特徴音を使いながらも、不協和と解決感を絶妙に繰り返しています。

それでは、これを踏まえて楽曲を聞いてみましょう。

もしここで#4(F#)ではなく4(F)を使っていたら、4(F#)を使っている時ほど強い解決感は得られないでしょう。

強い不協和→解決を繰り返すことで、道を行ったり来たりしている感じを出しているのが素晴らしいところです。

試しに、#4(F#)ではなく4(F)を使ったバージョンで聞いてみましょう。

やはり、リディアンスケールを使っているときの方が楽曲のカラーが強い印象になります。

これはリディアンモードの大きな特徴でもあり、「カラフル」「明るい」「メジャースケール感」があります。

リディアンモードのゲーム音楽:「ゼルダの伝説-時のオカリナ-」より「ゼルダの子守唄」

リディアンモードのコード進行を使った良い例として挙げられるのが、「ゼルダの伝説-時のオカリナ-」の「ゼルダの子守唄」です。

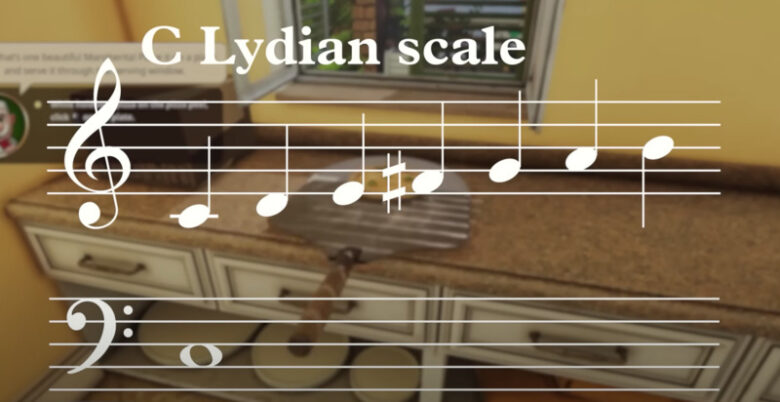

この曲ではCリディアンスケールを使っており、前編でご紹介したポケットモンスター金銀の「エンジュシティ」の楽曲と似ているコード進行で「C - C6(#4)」の繰り返しです。

C6(#4)のときに特徴音「#4」が使われています。

それでは、これを踏まえて楽曲の一部を聞いてみましょう。

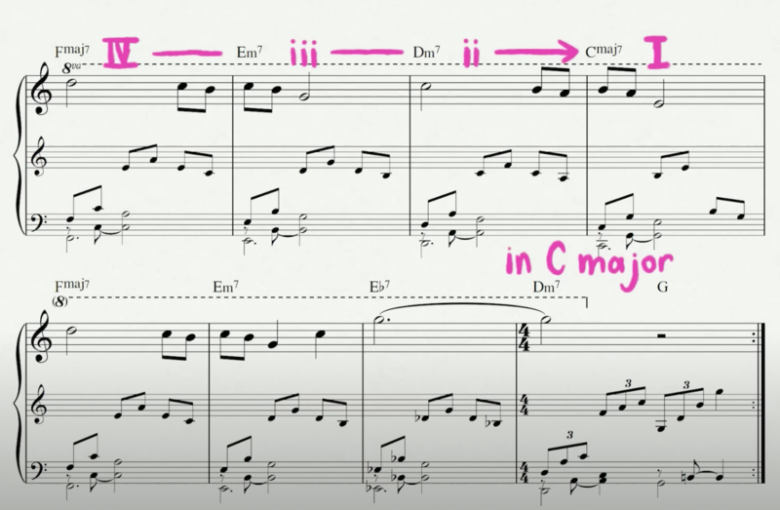

このフレーズの後、「Bm7 - Bb dim7 - Am11 - D7」というコード進行が続きます。

途中でディミニッシュコードがあるのが特徴的ですが、これはメジャーキーでよくある「iii - biii dim - ii11 - V」というコード進行です。

今回は、Gメジャーキーでいう「Bm7 - Bb dim7 - Am11 - D7」が、Cリディアンモードで使われているということになります。

この楽曲にはメロディーにGの音が強調して使われることもなければ、Gメジャーコードも使われていません。

それにも関わらず、メジャーキーでよく使われるパターンをリディアンモードの楽曲にフィットさせているところが、素晴らしいポイントです。

Cリディアンモードを使いながら、BセクションではCメジャーキーにしており、最後はトニックの音を使わずにしっかり解決させています。

それでは、これらを踏まえてもう一度聞いてみましょう。

リディアンモードの特徴音である#4の音が、「子守唄」という名前にふさわしい美しく澄んだサウンドを演出していることがわかります。

リディアンモードで起きる「#4」と「♮4」の問題

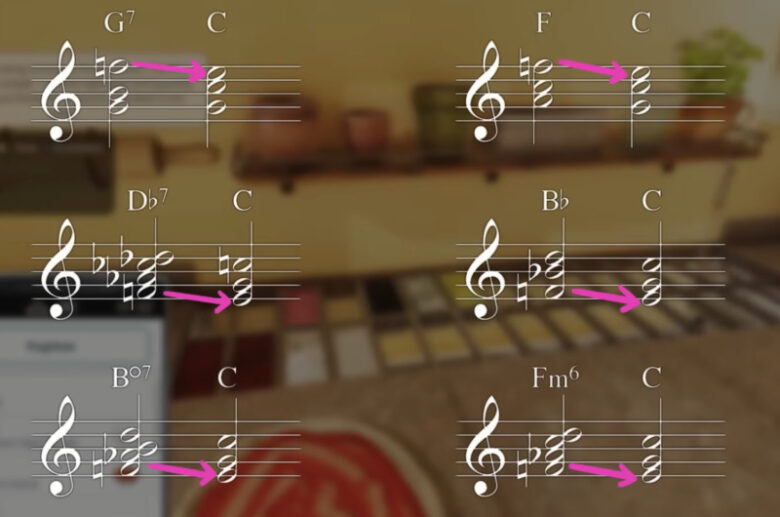

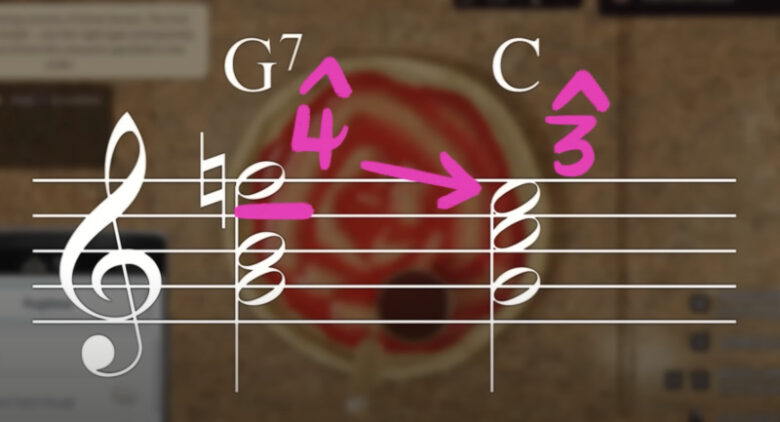

コード進行を作る上で、解決感を出すためによく使われるのが「♮4thからメジャー3rdへの移動」です。

上の画像は、メジャースケールの曲でよく使われる「解決感が出るコード進行」の例です。

こちらはCメジャースケールですが、スケール上の♮4th(F)の音が、次のコード(トニック)のメジャー3rd(E)へ移動していることがわかります。

この♮4th(F)からメジャー3rd(E)への移動があることで、しっかり解決感が出ているのです。

しかし、リディアンモードでは♮4thではなく#4thが使われます。

そのため、上記の例のようにトニックへ解決したい時に解決感が出すのが難しくなります。

リディアンモードで解決感を出すコツと注意点

リディアンモードでは♮4thではなく#4thが使われるため、メジャーキーでよく行われる「♮4th→メジャー3rd」の移動が作りにくく、トニックに来た時に解決感を出しづらく問題があります。

このような場合は、先ほどご紹介した「ゼルダの子守唄」のように「違うキーで使われる解決感のあるコード進行をうまく取り入れる」が有効です。

解決感を出すために「一時的に違うキーに変える」と言っても良いでしょう。

しかし、違うキーで使われるコード進行を取り入れるのですから、「リディアンモードに聞こえづらくなる」という危険性もあります。

こうなってしまうと、楽曲の雰囲気が壊れてしまったり、意図しない雰囲気になってしまいます。

リディアンモードらしく聞かせながら、「ここで解決感を出したい」などの楽曲の展開・ストーリーを演出できるメロディー・コード進行を作っていく必要があります。

とても難しいですが、「ゼルダの子守唄」のような素晴らしい例もありますので、ぜひ試行錯誤しながらチャレンジしてみてください。

リディアンモードを使うときに大切なこと

リディアンモードは、ロクリアンモードと並んで「扱いが難しいモード」です。

このリディアンモードをしっかり使いこなせるようにするには、まず前編でお伝えしたピザの例え「クラスト」と「チーズ」のレイヤーをしっかり作っておくことが大切です。

クラスト(フチ付きの生地)は音楽で言う「キー」で、リディアンスケールで使われる音(1,2,3,#4,5,6,7)を使うことを指します。

チーズは音楽で言う「特徴音を使った音」で、メロディーで#4の音を取り入れてみたり、トニックのコードの上にリディアンモードの特徴音(#4)を足してみたりすることを指します。

このクラストとチーズがしっかり作られていれば、しっかりリディアンモードらしい楽曲を作ることが可能です。

そしてこのとき、楽曲の最初から最後までリディアンスケールを使う必要はありません。

前述のように、一部だけ違うキーに変えてみたり、違うキーで使われるコード進行を取り入れながら、上手に楽曲を作っていくことが大切です。

リディアンモードのゲーム音楽:ペーパーマリオRPG「ゴロツキタウン」

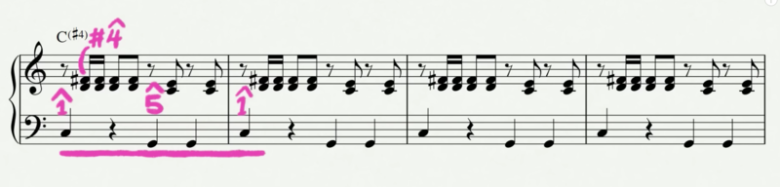

リディアンモードと別のキーを組み合わせたゲーム音楽の良い例として、ゲームキューブ用ゲーム「ペーパーマリオRPG」の「ゴロツキタウン」のテーマ曲が挙げられます。

この曲は基本的に、とてもスタンダードなAメジャースケールのコードが使われます。

しばらくAメジャーコードを鳴らした後、Db (IV)、F(bVI)と続き、映画音楽でよく使われる「クロマティック・ミディアント(Chromatic Mediant)」が使われます。

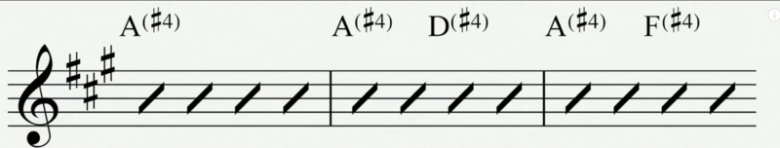

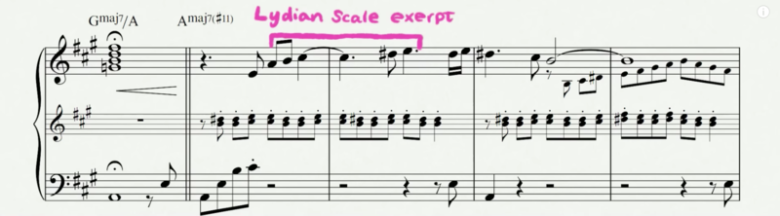

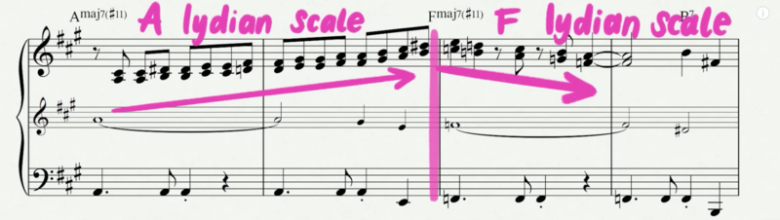

この曲の面白いポイントは、それぞれのコードが#4を含んでおり、その時の伴奏で使われているコードのルート音を主音としたリディアンモードのコードを使っている点です。

例えば伴奏がAmaj7のとき、メロディーはAリディアンスケールの音(A,B,C#,D#,E,F#,G)を使っています。

同様に、伴奏がDの時はDリディアンスケールを使っています。

それでは、楽譜を見ながら聞いてみましょう。

リディアンモードのデメリットをメリットに変える

これまでの説明で、「リディアンモードは#4を含んでいるため、解決感が作りにくく扱いづらい」とお話しました。

しかし先ほどのペーパーマリオRPGの例のように、音楽的に解決しないからこそエネルギーをどんどん貯めていくように聞かせたり、不安定さや恐怖のある「冒険」を演出するためのアドベンチャー感を作ることもできます。

以上で「リディアンモードを使ったゲーム音楽の解説 Part2」は終了です!

次はいよいよ最終回Part3、上級編の解説です。

こちらも人気ゲームの音楽をご紹介していますので、ぜひマスターしてください!