DTMプラグインとしてよく使われる「DECIMORT2」は、一言で言うと「ハイクオリティのビットクラッシャープラグイン」です。

そんなDECIMORT2ですが、一体どのような魅力があり、どのような使い方をすればよいのでしょうか?

今回はDECIMORT2について一挙ご紹介していきます。

DECIMORTでどんな音が作れる?

まずは、DECIMORTを使うとどんな音が作れるのかを聞いてみましょう。

こちらは、生ドラムにDECIMORTを使用した例です。

プリセットによって、生ドラムの音が電子音やゲーム音のようになったり、かなりディストーションが加わったようなパンチのある音になります。

デジタルドラムの音も、DECIMORTを使うことで「電子音」らしい音にしたり、よりきらびやかにハッキリとした音にすることができます。

ふわ〜っとしたキーボードのPadの音に使うと、より厚みのある音にしたり、怪しげな音にすることができます。

DECIMORTはどんな時に使える?

DECIMORTは一言で言うと「ビットクラッシャー」ですので、LoFi系の楽曲に使ったり、音を「壊す」勢いで思いっきりエフェクトを加えたい時などに使えます。

ほんのりディストーションを加えることから、バチバチにディストーションを加えることも可能です。

基本的な使い方は非常にカンタンですが、細かい設定もあるので、DTM初心者から上級者まで幅広い層のユーザーにおすすめです。

DECIMORT2の使い方と各パラメーターの解説

それではここからは、具体的な操作方法や各パラメーターについて解説していきます。

とても細かいマニアックなパラメーターもありますが、「もちろんプリセットを選んで微調整」だけでも十分使えるプラグインです。

基本設定のセクション

ここからは、DECIMORT2の画面外側にある以下4つについて解説します。

・PREAMP

・プリセットブラウザー

・「PREV・NEXT・BROWSE」「INIT・RELOAD・SAVE」

・FX(Dry/Wet)・OUTPUT VOLUME

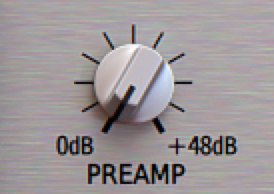

PREAMP(画面左上)

INPUTの音量を変更します。

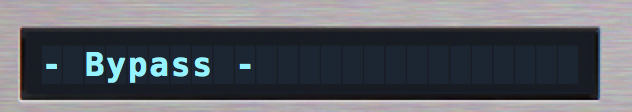

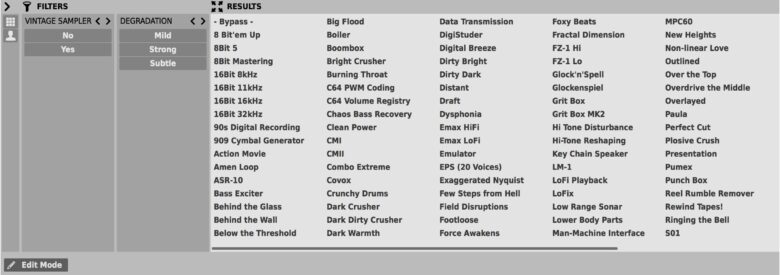

プリセットブラウザー(画面中央上、青文字)

クリックすると、画面下にプリセットの一覧が表示されます。

ちなみにデフォルトのプリセットにもなっている「MPC60」は、1987年に発売されたAKAI社のサンプラー「MPC60」のサウンドをエミュレートしたプリセットです。

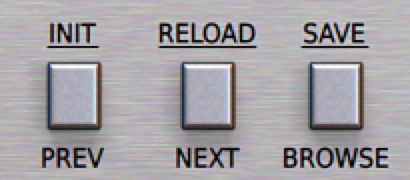

「PREV・NEXT・BROWSE」「INIT・RELOAD・SAVE」

それぞれのボタンをそのままクリックすると下段の「PREV・NEXT・BROWSE」の動作をし、ボタンを右クリック(もしくはControl/Command+クリック)すると上段の「INIT・RELOAD・SAVE」の動作になります。

INIT:設定をリセットする

RELOAD:先ほど選択したプリセットを再読み込みする

SAVE:現在の設定をプリセットとして保存する

PREV:前のプリセットに戻る

NEXT:次のプリセットに進む

BROWSE:プリセットブラウザーが表示/非表示される

FX(Dry/Wet)

FILTERセクションで設定したフィルターと、フィルターをかけていない音の割合を決めます。

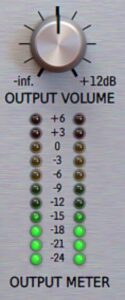

OUTPUT VOLUME

最終的な音量を決めます。

QUANTIZERセクション

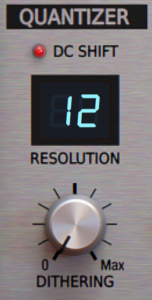

ここからは、DECIMORT2の画面左側にある以下3つについて解説します。

・DC SHIFT

・RESOLUTION

・DITHERING

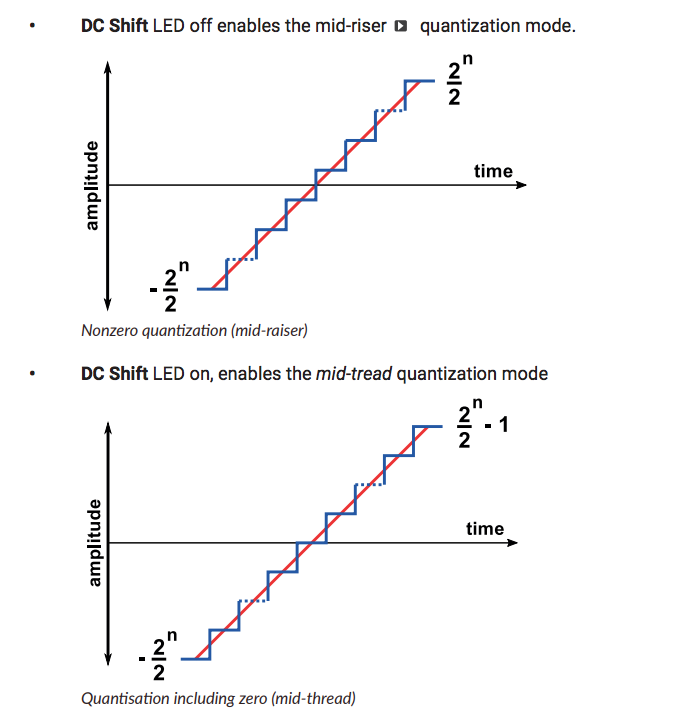

DC SHIFT

赤く点灯させると、クオンタイゼーションモードをONにします。

※公式マニュアルより。上のグラフがOFF時、下のグラフがON時。

RESOLUTION

パラメーターを上下にドラッグすることで、どれだけのレゾリューション(bit数)にするかを変更します。

デフォルトの「- -」では、元々のオーディオの解像度に設定されます。

この値が低いほどノイズのような音になり、8bitだと昔のゲームのような質感に、12bitだと昔のサンプラーのような程よいレトロ感を演出できます。

現在は24bitであることが多いので、16bitだとそこまで顕著に変化を感じないかもしれませんが、ややレトロな感じがします。

LoFi系の楽曲を作る時には便利なパラメーターです。

DITHERING

ディザリングをどの程度行うかを変更します。

ディザリングは、ビット深度を変えた時に発生するノイズを最低限に抑えるために、あえてノイズを加えるという手法です。

RESAMPLERセクション

ここからは、DECIMORT2の画面中央にある以下5つについて解説します。

・APPROX.FILTER

・RESAMPLER(FREQUENCY)

・FREQ.DEVIATION

・JITTER

・IMAGES FILTERとFREQ.SHIFT

※各パラメーターがオレンジの線で繋がれているようなデザインになっていますが、これは処理の順番を表しています。APPROX.FILTERから始まり、RESAMPLERを通って、最後はIMAGES FILTERを通ります。

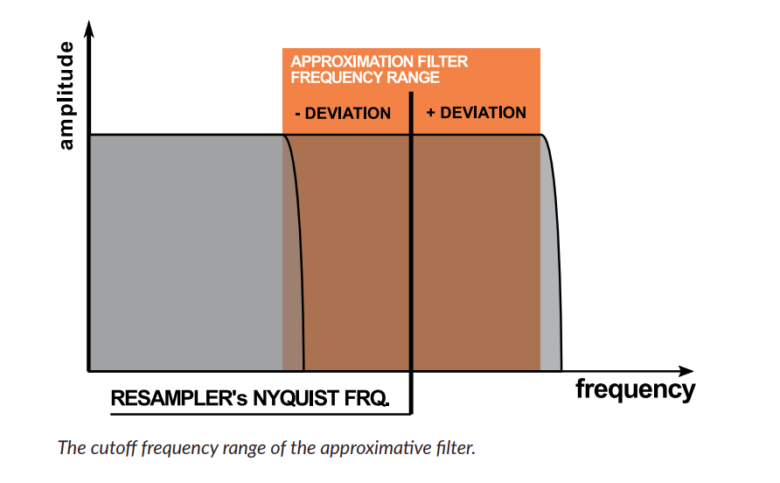

APPROX.FILTER(Approximative Filter)

APPROX.FILTERでは、RESAMPLERを通す前に倍音成分をカットするかどうかを決めます。

FREQ.DEVIATION(Frequency Deviation)

APPROX.FILTERでカットする周波数を決めます。

マイナスにすると倍音成分が減り、音がこもったり音割れしたような音になります。

この周波数は、プラスかマイナスかによって音をRESAMPLERに入れた時のナイキスト周波数と関連性があります。

ナイキスト周波数:信号をサンプリングするとき、そのサンプリング周波数の1/2に相当する周波数のこと

RESAMPLER(FREQUENCY)

サンプリングレートを変更します。

現代では、44.1kHz以上に設定して音楽が作られていることが多いため、MAXの44.1kHzが最も高音質に聞こえ(最も違和感なくキレイに聞こえ)ます。

ここからサンプリングレートを落としていくと、機械音のような音になったり、ノイズが混じってきます。

サンプリングレートを落としすぎると耳が痛いようなノイズが発生してしまいますが、11kHz以上であれば「ほどよい劣化」程度になりますので、お好みの値に調整してみましょう。

JITTER

JITTER(ジッター)は「タイミングの揺らぎ」です。

元の音によって効果はさまざまですが、少しノイズが混じったり、ピッチが変わったり、こもったような音になったりします。

IMAGES FILTERとFREQ.SHIFT

IMAGES FILTERは、RESAMPLERによって発生した人工的な音を減らすフィルターです。

FREQ.SHIFTで、このフィルターの周波数を決めます。

FILTERセクション

ここからは、DECIMORT2の画面右側にある以下5つについて解説します。

・PRE/POST

・TYPE

・CUTOFF

・RES/B.WIDTH

PRE/POST

このフィルターをいつ適用するか、順番を決めます。

PRE:QUANTIEZERやRESAMPLERを通る前にフィルターをかける

POST:QUANTIEZERやRESAMPLERを通った後にフィルターをかける

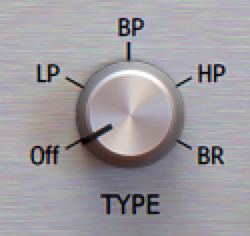

TYPE

フィルターのタイプを決めます。

Off:フィルターをかけない

LP:ローパスフィルター

BP:バンドパスフィルター

HP:ハイパスフィルター

BR:バンドリジェクトフィルター(バンドストップフィルター、バンドパスを逆にしたような形)

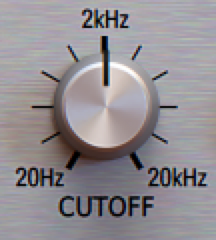

CUTOFF

ローパスフィルターとハイパスフィルターを使っているときは、フィルターをかける周波数帯域を決めます。

バンドパスフィルターとバンドリジェクトフィルターを使っている時は、バンドの中心となる周波数帯域を決めます。

RES/B.WIDTH(ResonanceとBand Width)

ローパスフィルターとハイパスフィルターを使っているときは、レゾナンスをどれだけ上げるかを決めます。

バンドパスフィルターとバンドリジェクトフィルターを使っている時は、バンドの広さを決めます。

右下のメニューセクション

ここからは、画面一番右下にあるメニュー3つについて解説します。

・Quality

・MIDI

・GUI

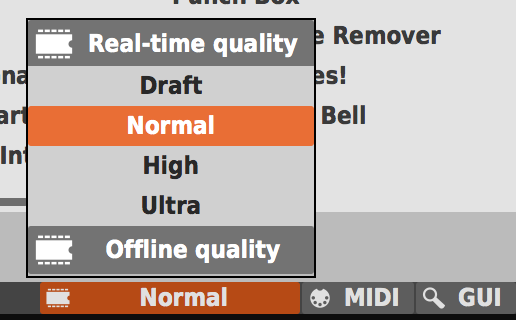

Quality

Draft、Normal、High、Ultraから選択できます。

※デフォルトはNormal

MIDI

MIDI CC(Midi Control)とリンクできます。

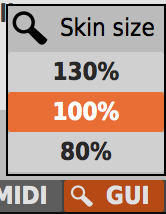

GUI

画面サイズ(倍率)を変更できます。

DECIMORTを使った音作りの例

こちらの動画では、DECIMORTを使ってベーシックなピアノの音作りをしていく例をじっくり解説しています。

どのパラメーターを動かすとどんな音が出来上がるのか、ぜひ楽しみながらご覧ください。

DECIMORTを購入する

DECIMORT2は下記のURLから購入できます。

ローファイヒップホップなどのディストーション・歪みが重要になるジャンルはもちろん、「ちょっとだけ音をカリっとさせたい」というミックスの時にも役立ちますので、まだお持ちでない方はぜひチェックしてみてください。