今回は、Mastering.comのDrew Swisherが解説する「打ち込みブラスをリアルにする方法」をまとめました。

ピアノやドラムに比べて、ブラス(金管楽器)は本物の演奏のように打ち込むのがとても難しいです。

この記事では、そんな打ち込みが難しいブラスをどうすればリアルに聞かせることができるのか、そのコツを8つご紹介します。

DTMで打ち込みブラス(金管楽器)をリアルにする方法8つ

DTMで打ち込みブラス(金管楽器)をリアルにする方法は、こちらの8つです。

打ち込みブラスのコツ

- 「ピアノパート」ではなく「ブラスパート」を書くこと

- ブラスセクションのサイズを明確にする

- 各楽器・各パートの特性を理解する

- ブレスを考慮する

- アーティキュレーションとキースイッチを活用する

- コールアンドレスポンスを活用する

- オートメーションを活用する

- ミックスをする

それでは1つずつ解説していきます。

打ち込み金管楽器のコツ1.「ピアノパート」ではなく「ブラスパート」を書くこと

「ブラスを打ち込んでいるんだから、ピアノを打ち込んでるわけじゃないなんて当たり前」と思うかもしれませんが…実は、これは僕(Drew)も昔やってしまっていたことです。

ブラスを打ち込むとき、ピアノの打ち込みと同じような要領でブラスパートを作ってしまう人がいます。

例えばピアノパートを作るときと同じようにブラスを打ち込むとどうなるか、聞いてみましょう。

こちらは、ミュートトランペット1本で和音を演奏したときのサウンドです。

悪くはありませんが、なんとなく打ち込みっぽいサウンドになっています。

これは、ブラスを「大きな鍵盤楽器」と同じように捉えて打ち込んでいるからです。

ブラスは単音楽器であり、大きな鍵盤楽器ではない

ブラスの打ち込みで大切なのは「ブラスは単音楽器であり、大きな鍵盤楽器ではない」ということを意識することです。

ピアノやシンセサイザーは、1つの楽器で複数の音を同時に鳴らすことができます。

しかしブラスはそうではなく、単音しか出せません。

そのため、ブラス1本分の音源を使っているのであれば、単音で打ち込むとよいでしょう。

打ち込みブラスのコツ2.ブラスセクションのサイズを明確にする

ブラスを打ち込むときは、ブラスセクションの規模感を明確にすることが大切です。

「ソロなのか?」「6人ぐらいのアンサンブルなのか?」「30人ぐらいの大編成なのか?」など、その曲に必要とされているブラスセクションのサイズを確認しましょう。

もしソロを想定しているのであれば「Solo Instrument」系のプリセット・音源を使い、アンサンブルを想定しているのであれば「Ensemble」や「Brass Section」系のプリセット・音源を活用しましょう。

楽曲に合ったブラスセクションのサイズを選ぼう

例えば、こちらの楽曲をお聞きください。

ギターやドラム、ベースが入っており、ごく一般的なバンド編成なので、そこまで大人数の雰囲気はありません。

そのため、ソロ楽器としてブラスを1本だけ入れるとちょうどよさそうです。

この楽曲に大編成のブラスセクションを入れるのは、あまり適切な選択ではないでしょう。

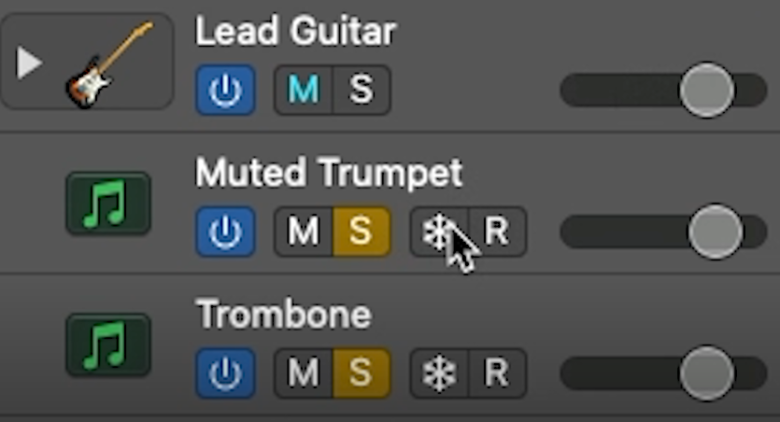

ここで実際にトランペットのソロパートを追加しようと思うのですが…

このときに大切なのが次の「コツ3」なので、まずはそちらの解説をします。

打ち込み金管楽器のコツ3.各楽器・各パートの特性を理解する

そもそもブラスは、楽器1つにつき1人の人間によって演奏される楽器です。

そのため、全パートが全く同じリズム・音程・強さで演奏されることはありません。

ボーカルと同じように、1声(1パート)ごとに演奏が異なります。

さらに、楽器によって演奏できる音域が異なれば、得意な音域(音が出しやすい音域)も異なります。

つまり、ブラスを打ち込むときは各楽器の特性や各パートの特性をよく理解して打ち込むことが大切です。

その楽器の音域

最低音、最高音、音が最も出しやすい音域など

その楽器の特性や得意領域

トランペットは細かい音符やメロディーが得意、ミュートトランペットがこの曲の雰囲気に合うなど

アンサンブルの種類やスタイル

ジャズアンサンブル、R&Bアンサンブル、オーケストラなど

それでは、先ほどのバンド演奏にトランペットのソロパートを入れてみます。

ブラスセクションの特性に合わせて音源の設定を変えよう

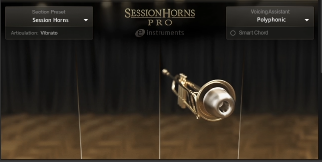

例えば今回使用しているNative Instruments社「Session Horns PRO」では、画面右上でボイシングの設定をすることができます。

今回はミュートトランペットを1本だけ使うので、2つ以上の音が同時に演奏されることはありません。

そのため「Polyphonic」ではなく「Legato」に設定します。

「Monophonic」系の設定がある場合はそちらでもOK

「スラーにするためにMIDIノートを少し重ねたら、音が2つ同時に鳴ってしまった」ということを防ぐためにも、もし楽器1本(単音)を前提とした打ち込みの場合は、このような設定も確認しましょう。

目的を持って楽器を選ぼう

今回の楽曲ではメロディーを追加したかったので、トランペットが最も適切だと判断しました。

このように、楽器の特性や音色を考慮し、目的を持って楽器を選ぶことが大切です。

もし楽器に親しみのない方は、YouTubeで各楽器のソロ演奏の動画を見てみることをおすすめします。

例えばUtah Symphony & Utah Opera (USUO)のYouTubeチャンネルには「Instruments of the Orchestra」というプレイリストがあり、オーケストラで使われる楽器を1つ1つ紹介しています。

日本の「ポケモンKids TV」では、ピカチュウがオーケストラを体験する動画がアップされています。

楽器紹介は4:00~16:00

打ち込み金管楽器のコツ4.ブレスを考慮する

ブラスは管楽器ですので、必ずブレス(息継ぎ)を行なって演奏します。

リアルな演奏に聞かせたいのであれば、ブレスを想定した作曲をすることが大切です。

ブレスをするヒマもないほど音を詰め込みすぎていると、本物のように聞かせることは難しいでしょう。

MIDIキーボードで演奏しながら実際にブレスをしてみたり、打ち込んだパートを聞いてブレスがしたくなるタイミングを確認するのがおすすめです。

打ち込み金管楽器のコツ5.アーティキュレーションとキースイッチを活用する

ブラスがすべての音をレガートで演奏することは、ほとんどありません。

つまり、レガートだけでなくスタッカート、アクセント、クレッシェンド、ビブラートなどのアーティキュレーションを使い分けながら演奏するのが一般的です。

そのため、打ち込みブラスでもアーティキュレーションをしっかり調整しましょう。

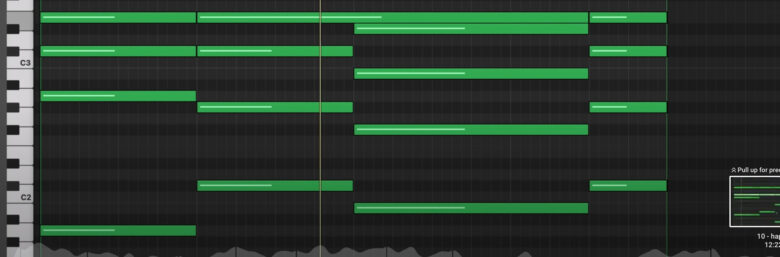

例えばNative Instruments社「Session Horns PRO」では、アーティキュレーションをキースイッチで変更することができます。

出したい音程のMIDIノートとキースイッチ用のMIDIノートを同時に打ち込むことで、1音ごとにアーティキュレーションを変更することができます。

基本的にキースイッチは「C0」「C-1」などとても低い音域かとても高い音域に設定されているので、演奏する音程に影響は出ず、MIDIもわかりやすく住み分けできます

打ち込み金管楽器のコツ6.コールアンドレスポンスを活用する

ブラスセクションでは、コールアンドレスポンスが使われることがよくあります。

みんなが同時に同じフレーズを演奏するのではなく、掛け合いや会話のように交互に演奏してみると、より本物の演奏に近づきます。

例えばトランペットがメロディーを1フレーズ吹いたら、それに答えるようにしてトロンボーンとテナーサックスが別のメロディーラインを演奏し、それに続くようにアルトサックスも演奏し始める…などをしてみましょう。

打ち込み金管楽器のコツ7.オートメーションを活用する

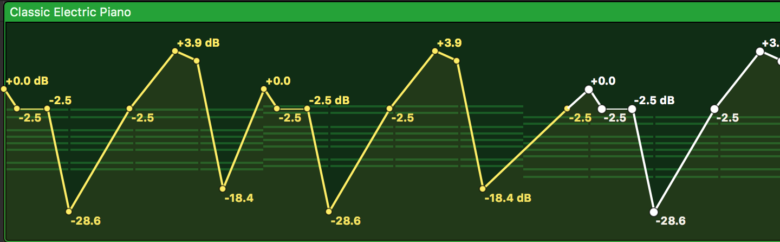

ストリングス(弦楽器)と同じように、ブラスでもオートメーションを活用することが大切です。

管楽器の演奏者は、常に音量を調整しながら演奏しているからです。

特に、音を長く伸ばしているときは音量の変化に注意しましょう。

音量(Volume)をオートメーションで書くのがおすすめです。

打ち込み金管楽器のコツ8.ミックスをする

ブラスセクションのミックスを上手に行い、よりリアルな演奏を目指しましょう。

クオンタイズを調整する

MIDIをクオンタイズすると、メトロノームやグリッドにピッタリ合った演奏になります。

しかし人間が演奏しているように聞かせたいのであれば、クオンタイズをしすぎない方がよいでしょう。

しっかりクオンタイズしてしまうと、ロボットのような機械的な演奏になってしまいます。

「ズレすぎてもいないし、ピッタリすぎてもいない」という絶妙なクオンタイズをしたい場合は、クオンタイズの強さ(Strength)を調整するとよいでしょう。

例えばLogic Proでは「Strength」を100段階で設定でき、100にすると完全にピッタリ合うようにクオンタイズされます。

数字が小さいほど機械的なクオンタイズではなくなるので、程よく数字を小さくすると上手な人間の演奏に近くなります。

音量バランス・EQを調整する

複数の金管楽器を使っている場合は、それぞれの音量バランスを調整しましょう。

また、EQで不必要な音域を減らしたり、必要な音域を増やすことも大切です。

不必要な音域が含まれているとマスキングが発生し、お互いの音が聞こえづらくなってしまいます。

逆に必要な音域を増やすと、その楽器がしっかり目立つようになります。

特にポップスやロックの場合は、オーケストラの楽曲よりもシビアにマスキング問題に対処する必要があるでしょう。

バスにコンプレッサーを使ってまとまりを出す

ブラスセクションのバス(Bus、グループトラック)を作り、コンプレッサーをかけることで音にまとまりを出すことができます。

バストラックに直接コンプレッサーを使ってもいいですし、Send機能を使ってパラレルコンプレッションをしてもOKです。

コンプレッサーを使いすぎると自然な演奏に聞こえなくなるので、使い過ぎには注意しましょう。

関連記事

リバーブを使ってライブ感を出す

ブラスセクションのバス(Bus、グループトラック)にリバーブを使うことで、すべての楽器が同じ空間にいるように聞かせることができます。

おすすめは、明るめのLive Room系のリバーブです。

ブラスに特化したミックスのコツ

ブラスに特化したミックスのコツは下記の記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

パートが増えてDAWが重くなったらフリーズ機能を使おう

ブラスの打ち込みでは、CPU負荷の高い音源をたくさん使うことがあるため、打ち込んでいる最中にだんだんDAWの動きが遅くなることがあります。

このようなときは、しばらく編集する予定のないトラックに対してDAWのフリーズ機能を使うのがおすすめです。

Logic Proでは「フリーズ機能」ですが、DAWによって設定方法や名称は異なります。

CPU負荷を下げてサクサク打ち込みができるようになるので、ぜひ活用してみてください。

おすすめのブラス(金管楽器)音源

おすすめのブラス(金管楽器)音源は下記の記事で紹介しています。

同じ楽器でも音源によって音色が異なるため、複数持っているとリアルな演奏を再現しやすくなります。

まだお持ちでない音源があれば、ぜひチェックしてみてください。

その他ブラス打ち込み関連記事