今回は、DTMで人気のコンプレッサー「Fairchild」の魅力と使い方をまとめました。

元々はハードウェアで開発されていたモデルですが、あまりの人気で、今ではさまざまなメーカーからFairchild系のコンプレッサープラグインが開発されています。

この記事では、なぜFairchildは人気があるのか、どのような使い方ができるのかをご紹介していきます。

(Fairchild系のプラグインの中でも有名なUniversal Audio社のプラグインをもとに解説します)

Fairchildコンプレッサーの魅力とは?

Fairchildコンプレッサーは、大きく分けて以下2つの魅力があります。

- 独特のカラーをつけやすい

- Mid/Side処理ができる

音量を抑えることもできれば、パンチを加えることもでき、さらにカラーも付け足すこともできるので、あらゆる楽器に使えます。

特にFairchild独特のカラーを付け足すことができるのがポイントで、音量を抑える目的ではなく、カラーを付け足す目的で使うこともできます。

(「自然にクリア」というよりは特色のあるサウンドになりやすい)

例えばスレッショルドをゼロにして一切コンプレッションをかけなくても、FairchildをONにしただけでこのようなサウンドを得ることができます。

例えばシンプルなサイン波に対してFairchildを使うと、以下のように倍音成分が豊富に含まれます。

また、INPUT GAINのレベルを変えると倍音成分の入り方も変化します。

このように倍音成分を豊富に含み、独特なトーンを追加できることからトーンボックス(Tone Box)と呼ばれることもあります。

ちなみにオリジナル版(ハードウェア版)は20個の真空管と14のトランスを使っており、このような個性が出しやすくなっています。

Fairchildコンプレッサーのパラメーターと使い方

Fairchildコンプレッサーでは、各パラメーターがよくあるコンプレッサーとは少し異なる名前で表示されています。

基本的には、以下4つのパラメーターを操作してコンプレッションを行います。

INPUT GAIN:コンプレッサーに送る音(INPUT信号)の量を決めます

THRESHOLD:スレッショルドを決めます

TIME CONSTANT:アタックタイムとリリースタイムを決めます。

D.C. THRES.:「ニー」を調節します。

IN/GR/OUT

VUメーターで表示する項目を決めます。

INではINPUTレベル、OUTではOUTPUTレベル、GRではゲインリダクション量を表示します。

「AGC」欄で「LEFT RIGHT」を選択していると左右チャンネルそれぞれの音の、「LAT VERT」を選択しているとMid/Sideチャンネルそれぞれの音のメーターを表示します。

INPUT GAIN

インプットレベルを調整します。

コンプレッサーに通す音の音量の調整するため、大きくするとより真空管独特のサチュレーション効果を得やすくなります。

AGCを「LAT VERT」にしていてもMid/Sideそれぞれのインプットレベルではなく、左右チャンネルのインプットレベルを調整しますのでご注意ください。

THRESHOLD

スレッショルドを調整します。

右に回すほどスレッショルドが下がるので、よりコンプレッションがかかりやすくなります。

TIME CONSTANT

アタックタイムとリリースタイムを調整します。

1:アタック0.2msリリース300ms

2:アタック0.2msリリース800ms

3:アタック0.4msリリース2s

4:アタック0.8msリリース5s

5:アタック0.2msリリースは自動調整

6:アタック0.4msリリースは自動調整

「1」はアタックもリリースもかなり速めなので、ドラムなど瞬間的に音が出る楽器のトランジェントを抑えたいときに向いている設定です。

(ちなみに同じく反応が早い1176コンプレッサーはアタックが20μs・リリースが50ms程度ですので、これよりは少しゆっくりですが、十分に速いアタックとリリースです)

「2」は「1」より少し遅めのリリースのため、より自然にコンプレッションをかけたいボーカルやギター、ドラムのルームマイクやオーバーヘッドマイクに向いています。

「3」はさらにリリースが遅いので、ミックスBusなど複数の楽器にまとまりを出したいときや、やさしくコンプレッションをしたいバラードのボーカルやアコースティックギターなどにおすすめです。

「4」はリリースが5秒と非常に長いので、ミックスBusやマスタリング、Pad系など音価が長いサウンドでのコンプレッションに向いています。

「5」と「6」にしているときは、リリースタイムが自動調整されます。

5のとき

トランジェントに対しては2s、複数ピークや持続的な音に対しては10sのリリースタイムになります。

6のとき

トランジェントに対しては300ms、複数ピークや持続的な音に対しては10s、大きい音量が持続的な部分には24sのリリースタイムになります。

SIDECHAIN FILTER

サイドチェイン(ディテクター)に対してハイパスフィルターをかけます。

ハイパスフィルターをかけることで、低音域に対してコンプレッサーが反応しなくなります。

(例えばバスドラムが鳴っている時だけ強くコンプレッサーがかかることを防ぐことができます)

MIX

コンプレッサーをかける前の音とかけた後の音の割合を調整します。

(パラレルコンプレッションができます)

OUTPUT

コンプレッサーをかけた後の音の音量を調整します。

MIXを0(Dry)にしていると、コンプレッサーをかけた音が一切鳴っていない状態のため、OUTPUTを変更しても音量は変わりません。

Shiftキーを押しながらドラッグすると、より小さい単位で調整できます。

LINK

左右チャンネルで同じ動作をさせるかどうかを決めます。

S.CHAINはサイドチェインフィルターを左右チャンネルで同期させるかどうか、CONTROLSはINPUT GAINやTHRESHOLD、TIME CONSTANTなどその他パラメーターを同期させるかどうかを決めます。

例えばドラムのタムのPanを右に振っていると右チャンネルに低音域が多く含まれるため、右チャンネルの音はコンプレッションにより自然になりますが、左チャンネルは不必要にコンプレッサーをかけることになります。

このような左右差を避けるため、左右チャンネルでコンプレッサーのかかり方を同期させるかどうかをLINKで調整します。

AGC(Automatic Gain Control)

ステレオ処理とMS処理の変更をします。

LEFT RIGHTにするとステレオ処理、LAT VERTにするとMid/Side処理に切り替わります。

※LAT=Lateral(横方向)、VERT=Vertical(縦方向)

ここでLAT VERTにすると、左上のメータリングセクション(IN/GR/OUT)で表示する項目も変更されます。

上段の「LEFT」はLAT(Side)のメーター表示に変わり、下段の「RIGHT」はVERT(Mid)のメーター表示に変わります。

D.C. THRES.

ニー(Knee)のカーブの形を決め、スレッショルドを超えてからコンプレッサーをかけ始めるまでの時間を調整します。

左に回すとハードニー、右に回すとソフトニーになります。

ハードニーにすると自動的にスレッショルドが下がり、高レシオと同じ効果が期待できます。

ただし同時にヘッドルームが少なくなるので、より多くのINPUT GAINやHRが必要となります。

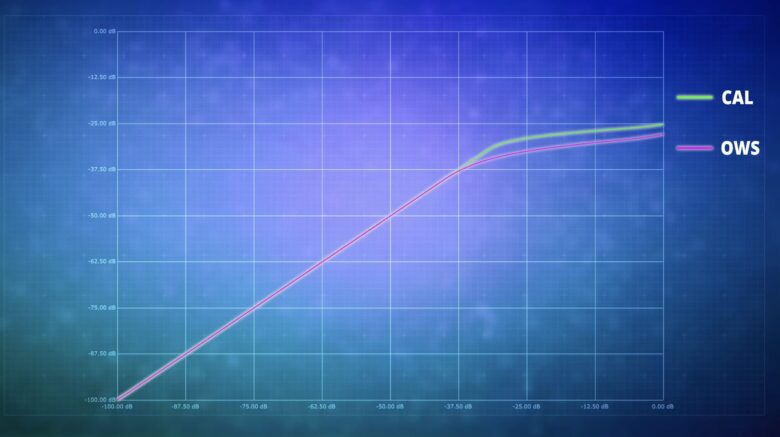

CAL/OWR

D.C.THRES.(ニー)におけるキャリブレーションのタイプを決めます。

「CAL」「OWR」の文字をクリックして切り替えます。

CALはオリジナル版Fairchildをエミュレートし、OWRはOcean Way Recording Studioで使われている設定をエミュレートしたものです。

OWRの方がよりハードニーになります。

また、Universal Audio社のプラグイン版では以下のパラメーターもあります。

HR

ヘッドルームの量を調整します。

右に回すほどコンプレッサーがかかりやすくなり、倍音成分も増えます。

(スレッショルドをあまり上げなくてもコンプレッサーがかかるようになります)

BAL

バイアス電流のバランスをコントロールします。

左右に回すとドシンとしたサウンドが増えたり、ヴィンテージ感のあるサウンドにすることができたり、アタックが少しだけ聞こえやすくなることがあります。

ちなみにシンプルなサイン波に対してBALを調整すると、スペクトラム上では以下のような変化があります。

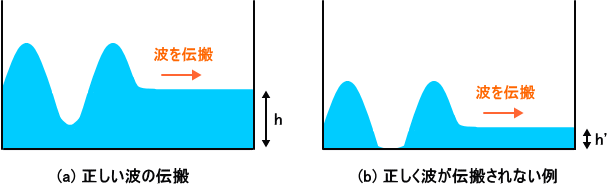

バイアスとは?

電子回路におけるバイアスとは、一定の電圧・電流を加えて電子回路を正しく動作させることです。

上記画像では、上下する波の高さを調べる様子をバイアスに例えています。

水槽で波がどれぐらいの幅で上下しているか=波の高さを知るには、はじめから水槽にある程度の水を入れておく必要があります。

はじめからある程度の水を入れていれば波が大きいことがわかりますが(上記画像左・a)、水を入れないまま波を作ると波が小さく見えてしまいます(上記画像右・b)。

初めからある程度の高さまで水を入れておかなければ、正確な波の高さを知ることはできません。

(波の振幅に対して水面の高さが十分にないと、正しく元の波形を伝搬することができません)

バイアスは、コンプレッサーでは「どれぐらいの電圧になったらコンプレッションをかけ始めるか(真空管が動き出すか)」を決めるのに重要になります。

上記画像の波は「音の信号」にあたるため、音の信号が小さい(波が小さい)と判断してしまうと「じゃあコンプレッサーはあまりかけなくてもいいですね」と判断してしまいます。

波の高さ=音の信号を正確に測るためにも、バイアスを使って整えておくことはとても重要です。

Fairchildのオリジナル版は真空管などを使ったハードウェア(実機)のため、わずかな電流の乱れがあるだけでも音が歪んでしまうことがありました。

バイアスのバランスが崩れてしまうと、コンプレッサーのかかり方も変わってしまいます。

そのため、バイアス電流をバランスよくゼロに保つためにこのパラメーターが必要でした。

(ピアノを調律するように、ある基準になるようドライバーでこのパラメーターのネジを回して直しておく必要がありました)

プラグイン版は実際のハードウェアではないので本来は必要ない機能なのですが、UAD社版のプラグインでは、この機能を調整したときに発生する微妙な音の違いを音楽的に利用できるようパラメーター化してあります。

とても大きな変化が期待できるパラメーターではありませんが、ちょっとしたニュアンスの変化に使えることもあります。

FairchildにおけるINPUT GAINとTHRESHOLDの調整のコツ

Fairchildでは、コンプレッションをかかりやすくする方法として主に2つ挙げられます。

- INPUT GAINを上げる(右に回す)

- THRESHOLDを下げる(右に回す)

INPUT GAINを上げると、コンプレッサーを通る音の量が増えるのでコンプレッションがかかりやすくなります。

またTHRESHOLDを下げることで、コンプレッションをかけ始める音の基準値が下がるので、コンプレッションがかかりやすくなります。

こうすると「INPUT GAINを上げてTHRESHOLDを変えないとき」と「INPUT GAINを変えずにTHRESHOLDを下げたとき」は同じなのではないかと思うかもしれませんが、実はそうではありません。

INPUT GAINではコンプレッサーに通す音の音量の調整するため、大きくするとより真空管独特のサチュレーション効果を得やすくなります。

つまり、より強くコンプレッションをかけたいときには以下のような使い分けができます。

なるべく元の音のまま、クリーンな音でコンプレッションをしたいとき

INPUT GAINを上げずにTHRESHOLDを下げる

Fairchild特有のサチュレーション効果を加えたいとき

INPUT GAINを上げてTHRESHOLDを変えない(もしくは下げる)

おすすめのFairchild系コンプレッサープラグイン

Fairchild系のコンプレッサーはさまざま開発されていますが、特にUniversal Audio社・Waves社の製品が人気です。

UAD社のFairchild系プラグインを購入する

Universal Audio社のバージョンでは、1959年にリリースされた「660」をエミュレートしたバージョンと、ステレオバージョンの「670」の2製品あります。

どちらもモノラル・ステレオオーディオに対応していますが、使えるパラメーターやトーンが若干異なります。

670の方がステレオ処理に関するパラメーターがあるため、より細かくコントロールしやすくなっています。

UAD「Fairchild Tube Limiter Collection」

660と670が両方使えます。

「UAD Mix Tape Pro」

「Fairchild Tube Limiter Collection」を含めてお好きなUAD製品を10個自由に選ぶことができます。

「UAD Analog Classics Pro Bundle」

Fairchildを含め、アナログ系のコンプレッサー・プリアンプ・EQなどが同梱されているお得なバンドルです。

Waves社のFairchild系プラグイン「PuigChild Compressor」を購入する

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にも有名なコンプレッサーの魅力や使い方についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください🔻

-150x150.jpg)