今回は、ドラマーの方向けにバスドラムの選び方とセッティング方法をまとめました。

ドラムで使うバスドラムを選ぶときにどんなことに気をつければよいのか、どのようにセッティングすればいいのか、ポイントを7つをご紹介します。

バスドラムの選び方・セッティング方法1.シェルのサイズ

バスドラム本体のサイズは、そのバスドラムのキャラクターを決める重要な要素です。

ポイントになるのは、直径と奥行きの2つです。

直径は主に音の高さを左右し、チューニングの幅に大きく影響します。

奥行きが長い方が中で空気がたくさん動くので、よりパワフルな音が出しやすくなります。

一般的にバスドラムは直径でサイズを判断することが多いですが、目安として「18インチ以下は小さい」「24インチ以上は大きい」と覚えておきましょう。

小さいバスドラムの特徴(18インチ以下)

- 軽くて持ち運びしやすい

- 高い音が出しやすい

- 小さく叩いてもアタックがはっきり聞こえやすい

- ジャズなどの静かな音楽に向いている

大きいバスドラムの特徴(24インチ以上)

- 低くて大きい音が出しやすい

- 小さく叩くとアタックがはっきりしにくい

- ロックやポップスなど大きい音を出すジャンルに向いている

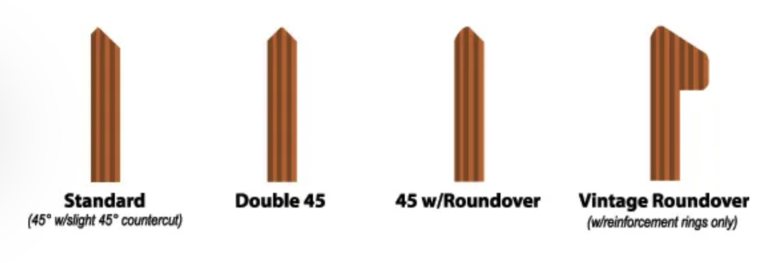

シェルのエッジにも注目してみよう

もし可能であれば、シェルのエッジ部分にも注目してみましょう。

シェルのエッジ部分はドラムヘッドと直接接触する部分のため、エッジの加工の仕方でサウンドが変化します。

やわらかい音が欲しい人:エッジが丸く加工されているタイプがおすすめ

現代的なクリアでシャープな音が欲しい人:スタンダードな45度のベアリングエッジの製品がおすすめ

バスドラムの選び方・セッティング方法2.ドラムヘッド

同じシェルでも、ヘッドが異なればサウンドは大きく変わります。

バスドラムのヘッドには、直接ビーターが当たる打面側の「フロントヘッド」と、その裏側に使われる「スネアサイドヘッド」の2種類あります。

(フロントヘッドは「バターヘッド」、スネアサイドヘッドは「レゾヘッド」などとも呼ばれます)

また、ヘッドには以下のような種類の違いがあります。

コーディング加工がしてあるか

名前にCoatedとついていればコーディング加工がしてあり、音が少し短めでアタックが強調されやすい。

名前にClearとついていればコーティング加工されておらず、明るく拡がりのある音が出しやすい。

ブラシを使う場合は、コーティング加工してある方が摩擦が増えて音が出しやすい

1プライか2プライか

ヘッドが1層でできている1プライよりも、ヘッドが2層でできている2プライの方が耐久性が高い

1プライの方がやさしく繊細な音を出しやすく、2プライの方がアタックが強く音がタイトな音を出しやすい

ダンピング加工されているかどうか

「ピンストライプ」や「ブラックドット」のようにリング状のフィルムが重ねられていると、倍音が程よく減りタイトな音になる

とにかくパーンと広がるような明るい音が欲しい場合は「両方とも1プライのクリアヘッド」を使い、最新のポップスに合いそうなタイトな音が欲しい場合は「ポートホールあり+ダンピング加工された2プライのヘッド」を使うとよいでしょう。

各ヘッドの特徴解説はこちら🔻

バスドラムのヘッドに穴を開けるべきか?

バスドラムのヘッドに穴が空いているものを見たことがある方も多いでしょう。

これは「ポートホール」と言って、フロントヘッドに穴を開けることでアタック音を強調するためにあける穴です。

試しに完全にスネアサイドヘッドをなくしてみると、アタック音がかなり強調されて聞こえることがわかります。

また、ポートホールを開けるとドラムヘッドをつけたまま中にミュート用の毛布・マフラーを入れることができたり、レコーディングのときにマイクを中に入れられるというメリットもあります。

(ポートホールを開けていない場合、一度ヘッドを取り外さないと中に毛布・マフラーを入れることができません)

ちなみにポートホールを開ける専用のカッターもあり、お好みの大きさに合わせてカンタンに穴を開けることができるのでおすすめです。

ホールのフチには専用のプロテクターをつけることができるので、切れ目に触れて破れてしまうというトラブルも防ぐことができます。

ヘッドを付ける前にシェルのエッジをキレイにしよう

シェルのエッジ部分は、ヘッドと直接接触する部分です。

先ほど「ヘッドとエッジの接触の仕方によって音が変わる」とお伝えしましたが、この接触部分にゴミが溜まっていると本来の魅力を発揮させることができません。

また、一度ヘッドを付けてしまうと次に取り外すまでエッジ部分のクリーニングはできません。

そのため、ヘッドを付ける前はクロスなどで軽くエッジを拭き取るようにしましょう。

バスドラムの選び方・セッティング方法3.フープ

バスドラムやスネアドラムには「フープ」というパーツがあり、ヘッドを取り付けた後にフープを上からセットして使います。

このフープにはいくつか種類があり、素材や加工の仕方でそれぞれ特徴が異なります。

素材による違い(2種類)

ウッドフープ:木製で柔軟性があり、製造コストが高め

メタルフープ:金属製で柔軟性が低く、製造コストが安め

※比較的安価なドラムセットでは、コストを抑えやすいメタルフープが使われる傾向にあります。

素材+加工の違い(3種類)

トリプルフランジフープ(Triple Flange):メタルフープで、オープンでカリッとした倍音を多く含んだ音を出しやすい

ダイキャストフープ(Die Cast) :メタルフープで、シャープで短くキツめの音が出しやすい

ウッドフープ(Wood):丸く太い音が出しやすい

バスドラムの選び方・セッティング方法4.ミュートリング

バスドラムにミュートリング(ダンピングリング)をつけることで、音をよりタイトにすることができます。

はじめからミュートリングが内蔵されている「Powerstroke」などのヘッドもあるほか、取り外し可能なタイプのミュートリングもあります。

倍音や音の長さ(サステイン)を柔軟に変えたい場合は、以下のような取り外し可能なミュートを使用してもよいでしょう。

バスドラムの選び方・セッティング方法5.毛布・マフラーでのミュート

バスドラムでよく見かけるのが、バスドラムの中に毛布やマフラー、EQパッドを入れているパターンです。

これはミュート目的で、より短くタイトな音を出したいときは、本体の中に毛布やマフラーを入れるとよいでしょう。

ポートホールを開けている場合はそこから入れることも可能ですが、開けていない場合は一度ドラムヘッドを取り外して入れる必要があります。

また、毛布をフロントヘッド側に近づけて置くか、スネアサイドヘッド側に近づけて置くかでもサウンドが異なります。

フロントヘッドに近づけて置いた方がよりタイトな音を出しやすくなり、広くたくさん置くとさらにタイトでパンチのある音になります。

ドラムメーカーからバスドラム用のマフラーが販売されており、こちらは折り目がついていて使いやすくなっています。

どちらのヘッドにどれだけ近づけて置くかによってもミュート具合が変わりますので、折り目がついているとこの調整しやすいです。

フェルト製のストラップを使うのもアリ

また、フェルト製のストラップをドラムヘッドの下に挟む方法もあります。

ヴィンテージなサウンドが欲しい時におすすめのミュート方法です。

バスドラムの選び方・セッティング方法6.ビーター

ビーター(Beater)はバスドラムのペダルを踏んだときに動くパーツで、いわゆるスティックの代わりになるものです。

ヘッドに直接当たる部分になるので、ビーターの種類によってサウンドが大きく変わります。

プラスチック製(上記画像左)はよりクリアで強いアタックが出しやすく、フェルトなどやわらかい素材の製品(上記画像中央・右)は、丸くて優しい音が出しやすいです。

ペダルにビーターをセッティングするときは、ヘッドの中央にビーターが当たるようにしましょう。

より的確な角度と位置でビーターを当てるために、バスドラムライザーを使うのもおすすめです。

バスドラムのフロントヘッド側を少し持ち上げることで、ビーターが良い角度で当たりやすくなります。

バスドラムの選び方・セッティング方法7.EQパッチ

バスドラムには「EQパッチ」と呼ばれるアイテムを使うことがあります。

これはビーターがちょうどヘッドに当たる部分につけることで、ドラムヘッドを保護し、消耗を防ぐアイテムです。

メタルなど、バスドラムを連打するようなジャンルを演奏している人には特におすすめのアイテムです。

(ツインペダル用に、パッチが少し横長になった製品もあります)

以上で「ドラマーのためのバスドラムの選び方とセッティング方法」の解説は終了です。

バスドラムのチューニング方法はこちら🔻

そのほか、ドラムセットに関わるテクニックや知識はこちら🔻