今回は作曲家のGuy Michelmoreが解説する「音楽制作用にパソコンのパフォーマンスを最適化する方法」をまとめました。

普段から映画音楽などで何百トラックも扱っている解説者のGuyは、壮大な映画音楽を作っていてもDAWの動作が遅くならない方法を熟知しています。

この記事でご紹介する方法は、そんなGuyが実践する「すべて無料で実践できる上に、最低20%はCPU負荷を削減できる方法」です。

どなたでもお試しいただける方法ですので、DAWの動作が重くて困っている方はぜひ参考にしてください。

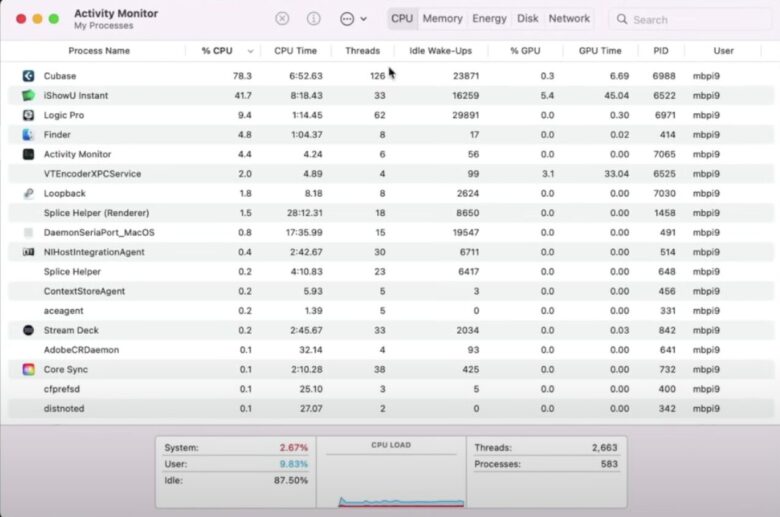

はじめに:CPU負荷を確認する方法

まず、現在のCPU負荷の状況を確認する方法をご紹介します。

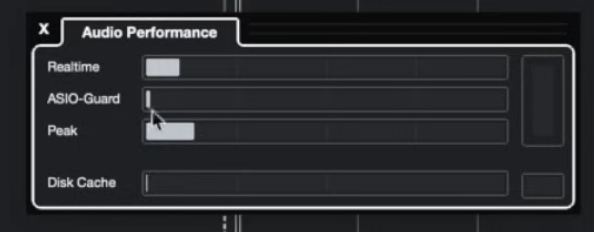

CubaseでCPU負荷状況を確認する方法

Cubaseの場合は、上部メニューバー「Studio」→Audio Performanceを選択すると、リアルタイムのパフォーマンス状況を確認できます。

もしここでゲージが赤いところまで到達している場合は、プロセッシングが過剰になり、再生中に動作が遅くなったりノイズが出る状態になります。

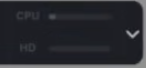

LogicでCPU負荷状況を確認する方法

Logicの場合は、画面上部中央の黒いウィンドウを右クリック→Customを選択すると、黒いウィンドウの右端にCPU負荷のゲージが表示されます。

上段はCPU負荷、下段はハードドライブがリアルタイムで動作している量を表しています。

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策10選

それではここからは、DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策を10個ご紹介します。

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策1つ目

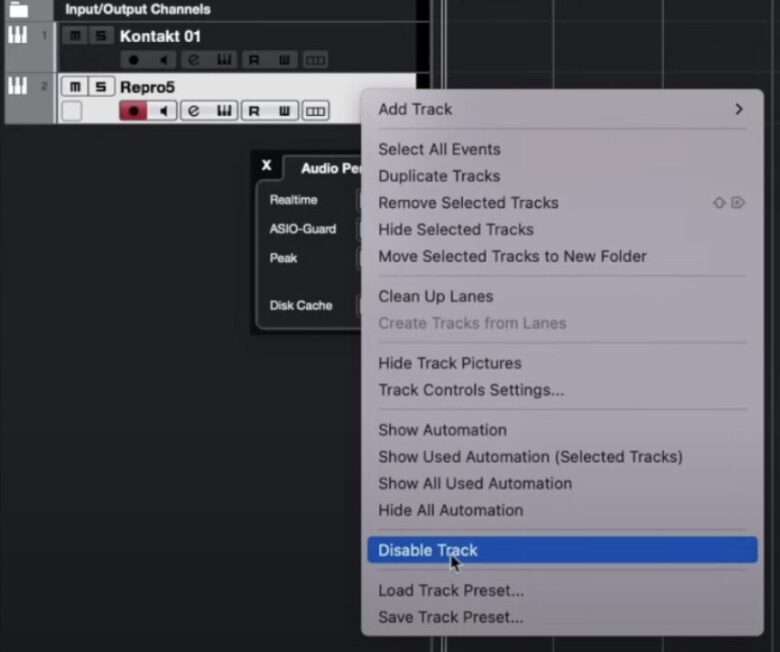

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策1つ目は「トラックを無効化する」です。

もしあなたが大きな家に住んでいたら、すべての部屋にある電気を常につけっぱなしにするでしょうか?

おそらく、しないでしょう。

これと同じで、DAWでもそのとき使うトラックだけをONにするようにしましょう。

ミュートではなくOFF(Disable)にする点がポイントです。

トラックをOFFにすれば、プロセッシングパワーもメモリも両方解放できます。

Cubaseの場合

トラックを右クリック→Disable Trackを選択する

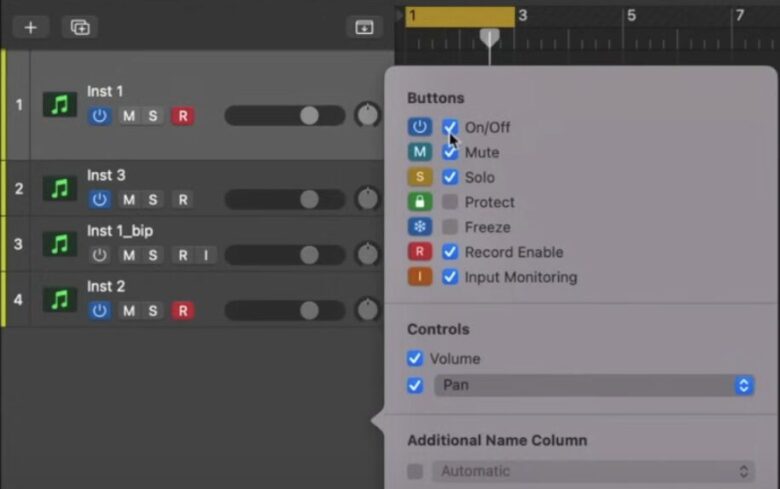

Logicの場合

トラックの上でOption/Alt + Tキー→「On/OFF」にチェックを入れる→トラックヘッダーに電源マークが表示されるので、OFFにする

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策2つ目

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策2つ目は「バウンスする」です。

DTMで使うプラグインや音源は、オーディオトラックよりも非常にたくさんのプロセッシングパワーを使用します。

一方、オーディオトラックを再生するだけなら負荷はゼロに近いです。

つまり、プラグインや音源(MIDI)を使っている場合は、オーディオにバウンスした方が負荷が軽くなります。

バウンスしただけではトラックがOFF(Disable)になっていないので、バウンスした後は必ず元のMIDIトラックをOFF(Disable)にしてください。

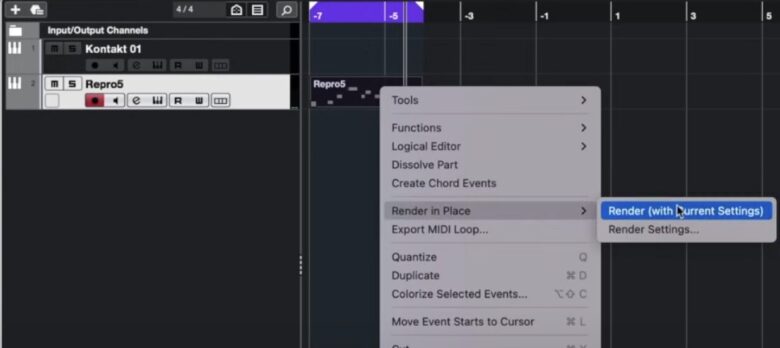

Cubaseでバウンスする方法

MIDIデータ(リージョン)を右クリック→Render In Place

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策3つ目

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策3つ目は「フリーズする」です。

フリーズは、システム上で一時的にMIDIデータをオーディオ化することです。

現時点で打ち込んでいるMIDIをオーディオ化するため、フリーズすると見た目は特に何も変わらず、何の問題もなく再生できますが、MIDIを含めたトラックの編集はできません。

もし何か編集をしたくなったら、アンフリーズ(フリーズ解除)をする必要があります。

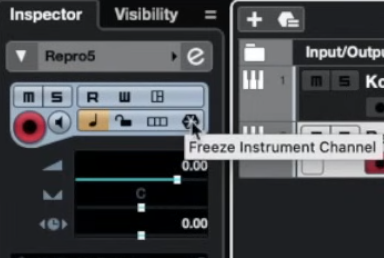

Cubaseでフリーズする方法

トラックインスペクタのフリーズボタンをクリックする

Logicでフリーズする方法

トラックの上でOption/Alt + Tキー→Freezeにチェックを入れる→トラックヘッダーにフリーズマークが表示されるので、ONにする

フリーズした後に再生すると、フリーズ作業が始まります。

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策4つ目

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策4つ目は「セレクションベースのプラグインを使う」です。

セレクションベースプラグインは、「オフライン」で処理されるプラグインです。

トラックにそのままプラグインを使う「オンライン」で処理されると、CPU負荷が高くなります。

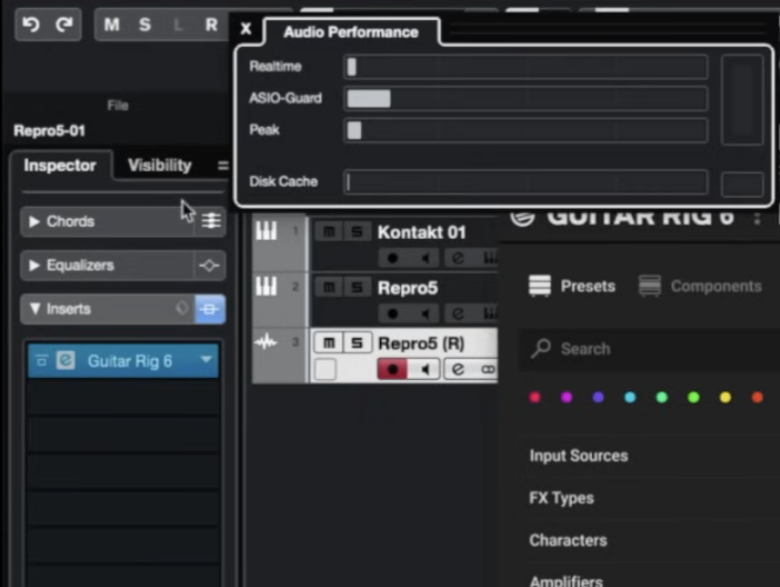

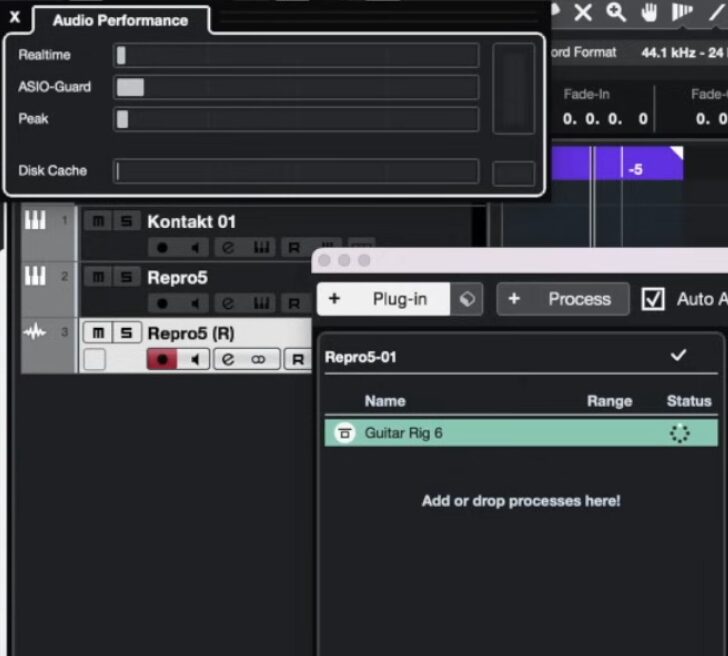

オンライン(直接追加)したときのCPU負荷を見てみよう

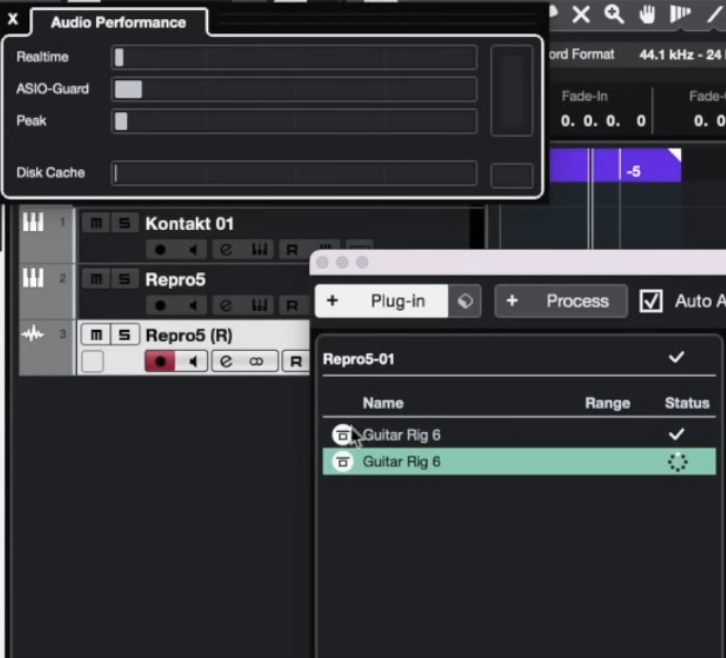

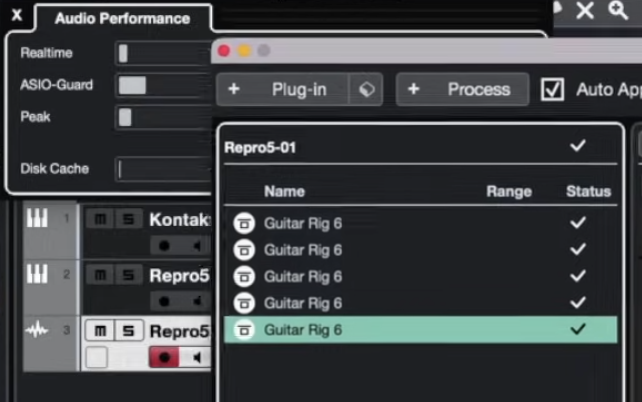

例えばNative Instruments社の人気プラグイン「Guitar Rig」をインサートで追加していくと、追加すればするほどCPU負荷はどんどん上がっていきます。

1個追加したとき

2個追加したとき

5個追加したとき

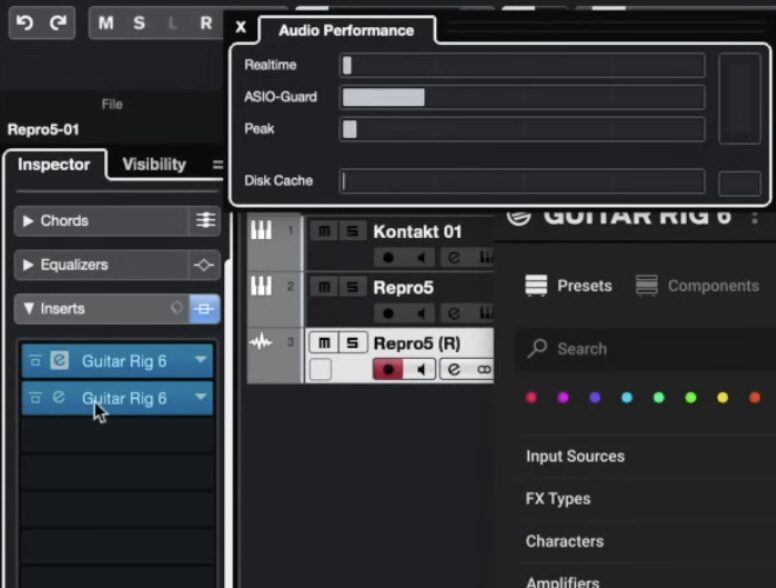

オフライン(セレクションベースプラグイン)にしたときのCPU負荷を見てみよう

次は、同じプラグインをセレクションベースプラグインとして追加します。

1個追加したとき

2個追加したとき

5個追加したとき

同じプラグインを同じ個数追加したのに、CPU負荷に大きな差が出ました。

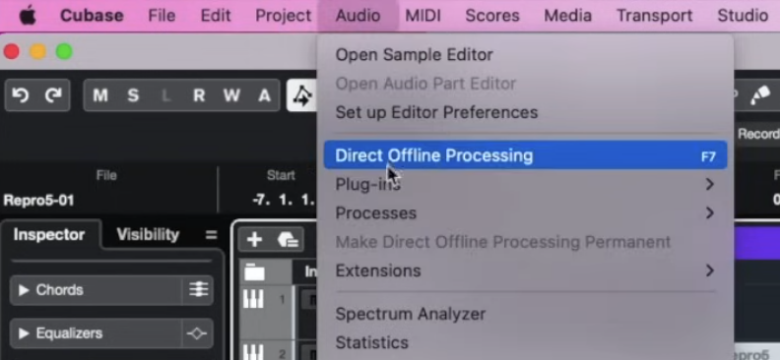

Cubaseの場合(ダイレクトオフラインプロセッシング)

画面上部ツールバー→Audio→Direct Offline Processing→追加したいプラグインを追加する

画面上部ツールバー→Audio→Make Direct Offline Processing Permanentを選択すると、ディスクにそのまま上書きされます。

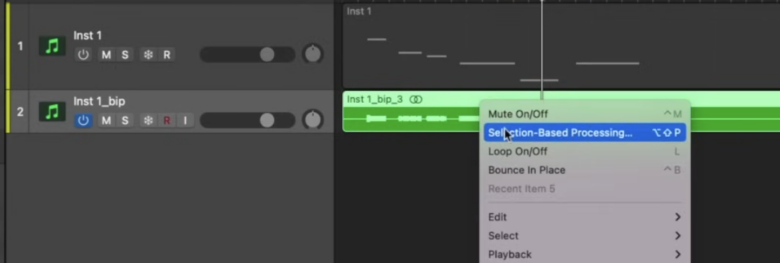

Logicの場合

リージョンをControl+クリック(もしくはOption+Shift+Pキー)→Selection Based Processingを選択→使いたいプラグインを選ぶ→Applyを選択

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策5つ目

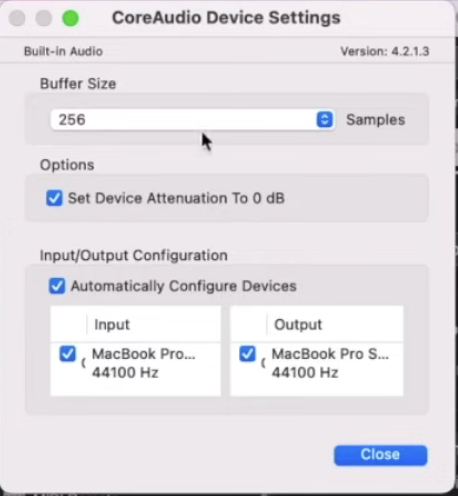

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策5つ目は「バッファサイズを大きくする」です。

バッファサイズの設定はDTMにおいて非常に重要な項目です。

バッファサイズを小さくすると、リアルタイム処理は速くなりますがCPU負荷が重くなりやすいです。

バッファサイズを大きくすると、リアルタイム処理は遅くなりますがCPU負荷が軽くなりやすいです。

ここで注意していただきたいのが、「常にバッファサイズを大きくしておくのはおすすめしない」ということです。

バッファサイズを大きくするとレイテンシーが発生しやすくなるので、MIDIキーボードを打ち込んでから実際に音が鳴るまでにラグが出たりします。

多くの場合、236以上にするとレコーディングでストレスを感じることが多くなります。

そのため、基本的には以下のようにバッファサイズを設定しておくことをおすすめします。

打ち込みやレコーディングを行うとき

128~256

もうレコーディング・編集しないとき

512以上

例えば、ミックスやマスタリングをしているときはレコーディングや打ち込みを行いませんので、バッファサイズを小さくしておく必要はありません。

Cubaseの場合

画面上部ツールバー→Studio→Studio Setup→使っているサウンドカードを選択→Control Panel

DAWのデフォルトの設定は、最も効率の良い設定

基本的に、多くのDAWではデフォルトの設定が「多くの人にとって最も効率の良い設定」にしてあることが多いです。

そのため、自分でしっかり理解して調整できる設定でない限りは、あまり変更しない方がよいでしょう。

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策6つ目

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策6つ目は「リバーブを効率的に使う」です。

リバーブの使い方と選び方で、CPU負荷は大きく抑えられます。

インサートではなくセンドを使おう

DAWが重くて困っている人の多くは、リバーブプラグインを各トラックに直接追加していることが多いです。

各トラックに直接追加する「インサート」ではなく、「センド」を使ってリバーブを使った方がCPU負荷が軽くなります。

もしセンドを使ってリバーブをかけるときは、センドトラックに追加したリバーブのDry/Wet(MIX)を100%にしておきましょう。

リバーブ量を調整するためだけに作ったセンドトラックですので、リバーブ音をMAXにした方が効率がいいです。

シンセサイズリバーブを使おう

リバーブには、大きく分けて2種類あります。

シンセサイズリバーブ(Synthesized Reverb)

シンプルなアルゴリズムによってリバーブを作成する

サンプルリバーブ(Sampled Reverb)

実際に存在している空間の音をサンプリングし、その響き方をもとにリバーブを作成する

「もしこの打ち込んだピアノをこの場所で鳴らしたら、きっとこんなリバーブになるだろうな」というタイプのリバーブ。Convolution Reverb、Altverbなどとも呼ばれる。

基本的に、サンプルリバーブの方がCPU負荷が高くなります。

そのため、CPU負荷が気になる方はシンセサイズリバーブを使うことをおすすめします。

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策7つ目

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策7つ目は「メモリを解放する」です。

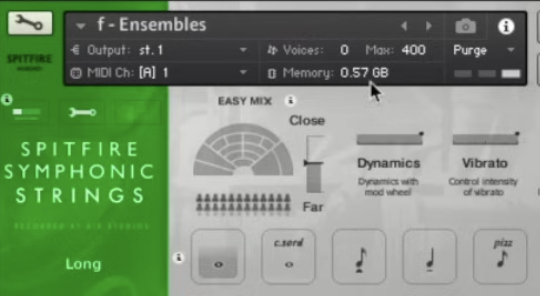

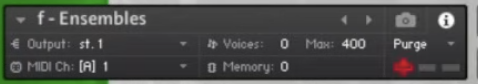

特に映画音楽系の制作をしている人は、KONTAKT音源を使うことが多いでしょう。

KONTAKT音源には、使用しているメモリの量が表示されます。

KONTAKT音源の設定によっては、さらに使用メモリの量が上がります。

KONTAKT音源では、収録しているサンプルを必要に応じて読み込み(ロード)しているので、読み込み量が多くなるとメモリの使用量も上がります。

逆に言えば、この使用メモリ量を減らすには読み込むサンプルの数を減らせばよいのです。

KONTAKT音源ではPurge機能を使うのがおすすめ

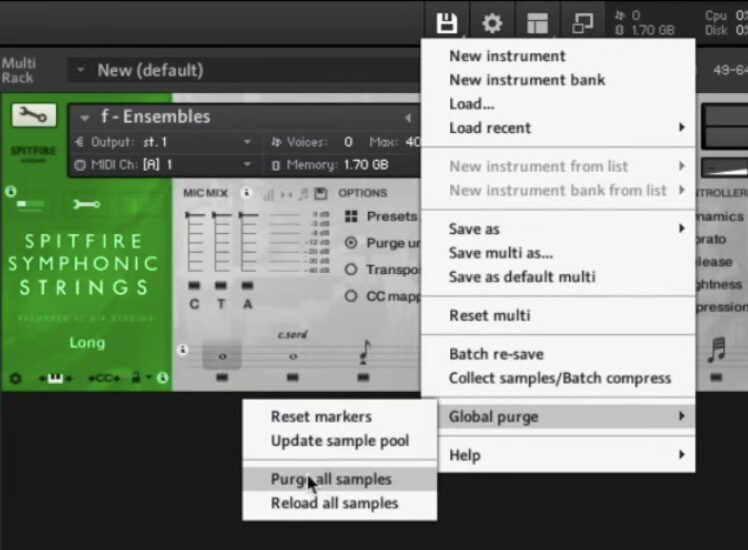

KONTAKT音源で使用メモリ量を減らすのにおすすめなのが、Purge(パージ)機能です。

「Purge」には「除去する」という意味がありますが、KONTAKT音源上でPurgeをすると、不要なサンプルは読み込まず、必要なサンプルのみを読み込むようになります。

はじめから全てのサンプルを読み込んで準備をすると、膨大な労力が必要になります。

しかし事前に「この音は使う」と分かっている音のみをピックアップすれば、必要最低限の読み込みで済みます。

KONTAKTの画面上部メニューバーのフロッピーディスクマークをクリック→Global purge→Purge all samples」をクリック

例えば、先ほどば1.7GBのメモリが使用されていましたが、Purgeをした瞬間にゼロになりました。

Purge後は、はじめて再生するサンプルを使用するときのみ上手く再生されないことがありますが、2回目以降は正常に再生されます。

KONTAKT音源以外でもPurge機能やSample Bufferの設定がある

KONTAKT音源以外にも、East West社やVienna Symphonic Library社の音源にはPurge機能があります。

「Purge」という名前でない場合は「Sample Buffer」などの名前になっています。

この場合は、Sample Bufferの数値を低くすると動作が軽くなります。

数値を下げすぎるとクリック音などのノイズが発生するので、これらのノイズが発生しない程度に数値を下げることをおすすめします。

DTMのライブラリ音源はSSDに移動しよう

Purgeすると、メモリの代わりにストレージ(HDD・SSD)やCPUに負荷がかかるようになります。

荷物をメモリからストレージ・CPUに移動しているようなイメージです。

そのため、メモリに負荷はかからなくてもストレージやCPUに負荷がかかりすぎると、今度はこれらがパンクしてしまいます。

(メモリは机の広さ、ストレージは机の引き出しの広さ、CPUは人間の頭脳と例えられることが多いです。例えば机の上がキレイでも、引き出しに全部詰め込もうとするとモノが溢れてしまうのと同じです。)

メモリとストレージ・CPUの負荷をバランスよく保つためにも、Purgeしたときにスムーズに動作させるためにも、ライブラリ音源はSSDに保存しておくことをおすすめします。

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策8つ目

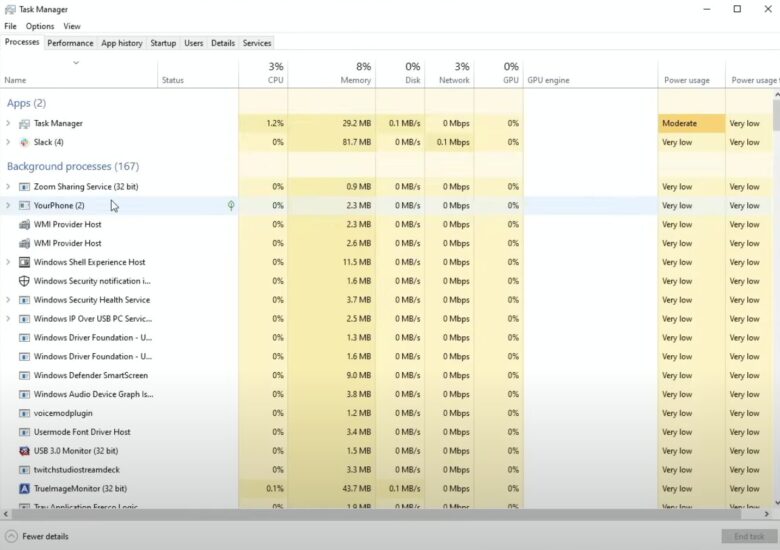

DTMでパソコンの動画が重い問題の解決策8つ目は「パソコン本体の設定を見直す」です。

機種やOSの種類によっては、パソコン本体の設定を見直すと動作が軽くなることがあります。

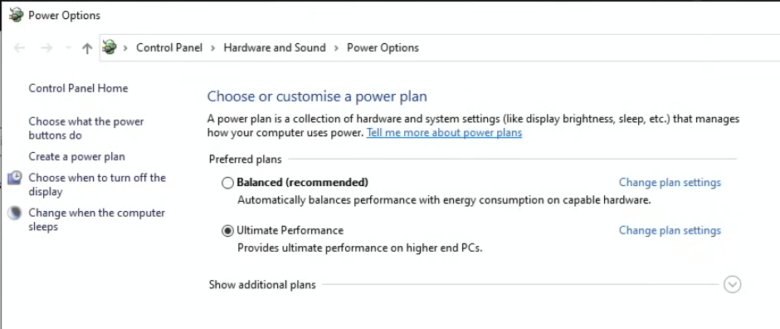

例えばWindows 10では、「究極のパフォーマンス」という設定が使えます。

消費電力は少し上がりますが、サクサク動きやすくなるので、DTMや動画編集などのパフォーマンス重視の場合はおすすめです。

コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→電源オプション→現在利用可能ではない設定を変更します→「追加プランの非表示」の中の「究極のパフォーマンス」を選択

DAWが快適に動作するかどうかは「トレードオフ」

DAWが快適にサクサク動作するかどうかは、さまざまなパーツや設定のトレードオフに影響します。

爆速で動く良質なパーツを使っているパソコンは値段が高かったり、サクサク動く代わりにノイズが出やすくなったり、サクサク動く代わりに編集がしにくくなったり…

基本的には「何かを得ると何かを失う」というトレードオフの関係にあるのが、パソコンの世界です。

そのため、自分に合った設定や環境を理解することがとても大切です。

今回ご紹介した内容はどなたでも実践できる内容ですので、動作が遅くてお困りの方はぜひ参考にしてください。

当サイトでは他にもサクサクDTMをするためのコツをまとめていますので、ぜひこちらも参考にしてください🔻