今回は、サブウーファーの使い方とセッティング方法をまとめました。

DTM用(音楽制作用)にサブウーファーを購入した方向けに、サブウーファーをどのように接続・設置・設定すればよいのかを解説します。

「そもそもサブウーファーは必要なのか?」とDTMにおすすめのサブウーファーについてはこちらの記事で解説しています↓

はじめに

今回は、一般的なDTMのセッティングでよく見られるこちらの3点セットを接続する方法をご紹介します。

・ステレオスピーカー(ペア)

・サブウーファー

・オーディオインターフェース

製品によって調整できるパラメーターの種類や段階はそれぞれ異なりますが、おおむねの製品では手順が共通していますので、ぜひ参考にしてください。

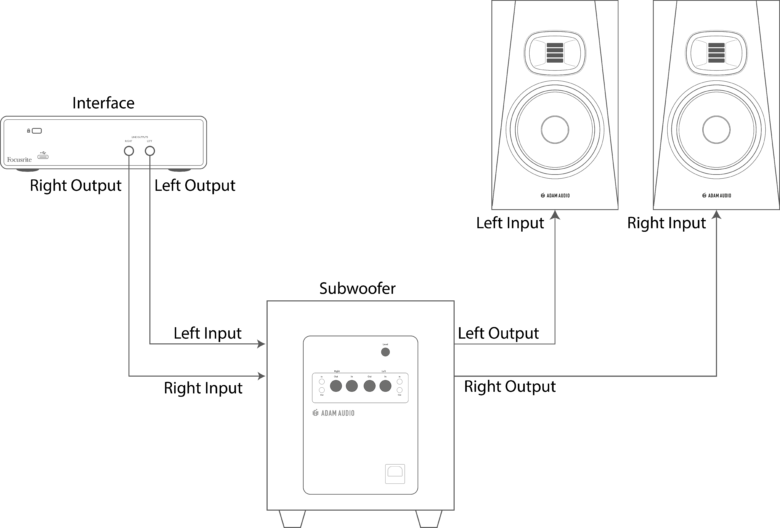

サブウーファーの接続例

DTMにおいて、最もベーシックな接続例はこちらです。

・オーディオインターフェースのOUTPUT(LとR)を、サブウーファーのINPUT(LとR)に接続

・サブウーファーのOUTPUT(L)を左のスピーカーのINPUTに接続

・サブウーファーのOUTPUT(R)を右のスピーカーのINPUTに接続

このときに使うケーブルは、その製品が対応している端子によって異なります。

※使用ケーブルについては後述で詳しく解説します。

サブウーファーを使う手順

サブウーファーを使う手順は、大きく6つに分けられます。

サブウーファーを使う手順

- サブウーファーとオーディオインターフェースを接続する

- メインのスピーカーとサブウーファーを接続する

- クロスオーバーを設定する

- サブウーファーの音量を決める

- サブウーファーの場所を決める

- その他の設定

サブウーファー設置手順1.サブウーファーとオーディオインターフェースを接続する

まずは、オーディオインターフェースとサブウーファーを接続します。

このときに使うケーブルは、オーディオインターフェースとサブウーファーそれぞれがどの接続・端子に対応しているかによって異なります。

例えばADAM AUDIO社のサブウーファー「T10S」にはTRSケーブルの端子がありませんので、TRSケーブルは使えません。

そこで、ここでは1/4インチ TSケーブル(アンバランスケーブル)を使う方法、1/4インチTRSケーブル(バランスケーブル)を使う方法、TRS-XLRケーブルを使う方法をそれぞれご紹介します。

TSケーブル(アンバランスケーブル)を使う方法

このパターンでは、片側が1/4インチのTSケーブル(アンバランスケーブル)、もう片側がRCAになっているケーブルを使って、オーディオインターフェースとサブウーファーを接続します。

そして、ケーブルの反対側=RCAの方をサブウーファーのINPUT端子に差し込みます。

1/4インチTRSケーブル(バランスケーブル)を使う方法

このパターンでは、TRSケーブルを使ってオーディオインターフェースとサブウーファーを接続します。

差し込み方は前述の「TSケーブル(アンバランスケーブル)を使う方法」と同じです。

・TRSケーブルの片側を、オーディオインターフェースの「OUTPUT」に接続する

・TRSケーブルの片側を、サブウーファーの「INPUT」に接続する

TRS-XLRケーブルを使う方法

最後にご紹介するのは、片側がTRS、もう片側がXLRになっているタイプのケーブルです。

このタイプはケーブルが「オス・メス」のどちらであるかをよく確認しましょう。

上記画像はどちらも「オス」の端子です。

まず、TRSの方をオーディオインターフェースのOUTPUTに接続します。

そして、XLRの方をサブウーファーのINPUTに接続します。

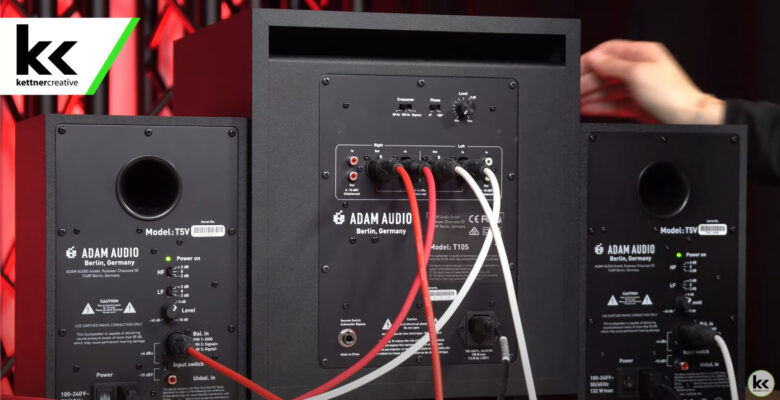

※赤色がR(右)、白色がL(左)です

ケーブル選びのコツ

DTMでスピーカーやオーディオインターフェースなどを使っていると、さまざまなケーブルを使うことになります。

そのため、あえて赤色などの色がついたケーブルを購入することで「これはスピーカーの右(R)側に接続しているケーブルである」ということが一目見てわかりやすくなります。

もし色を選べる製品であれば、ケーブルのカラーリングにも着目してみましょう。

サブウーファー設置手順2.メインのスピーカーとサブウーファーを接続する

次は、メインのスピーカー「INPUT」とサブウーファーの「OUTPUT」を接続します。

RCA to RCAケーブルを使う場合

ケーブルの両端がRCAになっている「RCA to RCAケーブル」を使う場合は、このように接続します。

サブウーファー側は、先ほどオーディオインターフェースと接続したINPUTの端子のうち、下側の「Out」と書かれた部分に差し込みます。

そして、RCAケーブルのもう片側をメインのスピーカー(上記画像のうち左右端に置かれた小さい方のスピーカー2つ)のINPUTに接続します。

XLRケーブルを使う場合

今回の解説で使っているADAM Audio社のサブウーファーとメインのスピーカーはどちらもXLR接続に対応しているため、XLRケーブルを使って両者を接続することができます。

サブウーファーのOUTPUT(XLR端子)と、メインのスピーカーのINPUT(XLR端子)にXLRケーブルを接続します。

今回の場合はそれぞれのスピーカーの端子を確認し、サブウーファーのOUTPUTは「メス」、メインのスピーカーのINPUTは「オス」のXLR端子を接続しています。

サブウーファー設置手順3.クロスオーバーを設定する

次は、クロスオーバーを設定します。

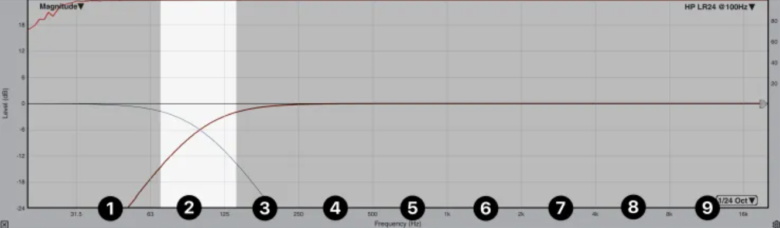

クロスオーバーとは、メインのスピーカーから出す音の周波数と、サブウーファーから出す音の周波数の境目を決める数字です。

例えば、もしメインのスピーカーから100Hz以上の音を、サブウーファーからは200Hz以下の音を出すようにしてしまうと、100~200Hzの音域が両方のスピーカーから出てしまうことになります。

そのため、メインのスピーカーとサブウーファーで再生する音域を分ける作業が必要になります。

これが「クロスオーバー」です。

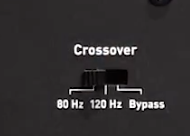

サブウーファーの背面に「Crossover」と書かれたスイッチがありますので、これでクロスオーバー周波数(境目)を決めます。

クロスオーバーは何Hzに設定するべきか?

多くの場合は、クロスオーバーを「80Hz」に設定することが推奨されています。

※BypassにするとサブウーファーがOFFになり、すべての周波数帯域の音がメインのステレオスピーカーから再生されます

サブウーファー設置手順4.サブウーファーの音量を決める

次は、サブウーファーから出す音の音量を決めます。

メインのスピーカーと同じ音量になるように調整するのが一般的です。

最も簡単な方法は「自分の感覚で低音域がしっかり聞こえる音量までサブウーファーの音量を上げる」と言うやり方ですが、やはり正確性には欠けます。

そのため、ここでは「音量計測メーターを使う方法」と「Sonarworks SoundID Referenceを使う方法」の2種類をご紹介します。

テスト用音源を入手する

いずれの方法でも、まずは音量計測に使うテスト用音源(Test Tone)が必要です。

製品によってはテスト用音源が付属で用意されていることもありますが、そうでない場合は外部で音源をダウンロードしたり、DAWでテスト用の音を作成・再生しても構いません。

音量計測にはさまざまな方法がありますが、最も簡単でベーシックな方法の1つはピンクノイズを再生し、その音量を計測する方法です。

ピンクノイズは「すべての周波数帯域の音が同じ音量で聞こえる」という特性を持ったノイズのため、音量を計測するのに向いています。

ちなみにGenelec社ではさまざまなタイプのテスト用音源を無料配布していますので、こちらを利用するのもおすすめです(ピンクノイズもあります)。

個別の周波数(Individual Frequencies)

純粋な特定の周波数だけを鳴らす音源。

周波数帯域によって歪みが生じたり、音量が聞こえづらくなっていないかを確認するのに最適。

スイープ・トーン(Sweep Tone)

10Hzから150Hzまでの低音域を直線上に鳴らす音源。

しっかりモニタリングできる音域がどこからどこまでなのかを確認しやすい。

また低音域のため、特定の周波数で共振する家具なども発見しやすい。

※「25Hzの音を鳴らすとカーテンレールがガタガタする」などの問題解決にもおすすめ

ピンクノイズ(Pink Noise)

「すべての周波数帯域の音が同じ音量で聞こえる」という特性を持ったノイズ。

スピーカーの音量を測定したいときにおすすめ。

85Hzのサイン波(85 Hz Sine Wave)

サブウーファーの位相調整をするための音源。

音量計測メーターを使う方法

まず、サブウーファーをOFFにしてメインのスピーカーの音量を計測します。

SPLメーターやスマートフォンの音量計測アプリなどを使って、ピンクノイズが80dBの音量になるまでスピーカーの音量を上げます。

次に、メインのスピーカーをOFFに(音量ゼロ)、サブウーファーをONにしてピンクノイズが80dBの音量になるまでサブウーファーのスピーカーの音量を上げます。

これで両者が80dBの大きさで鳴るようになりました。

音量調整はこちらで完了です。

Sonarworks SoundID Referenceを使う方法

お使いのスピーカーや部屋の特性に合わせてすべての音域をフラットに聞こえるようにするツールに「Sonarworks SoundID Reference」があります。

付属のマイクを使い、どの周波数帯域がどれぐらい鳴っているかを計測し、そのバラツキを整えるツールです。

使い方・測定方法はこちら↓

サブウーファー設置手順5.サブウーファーの場所を決める

次は、サブウーファーの位置を決めます。

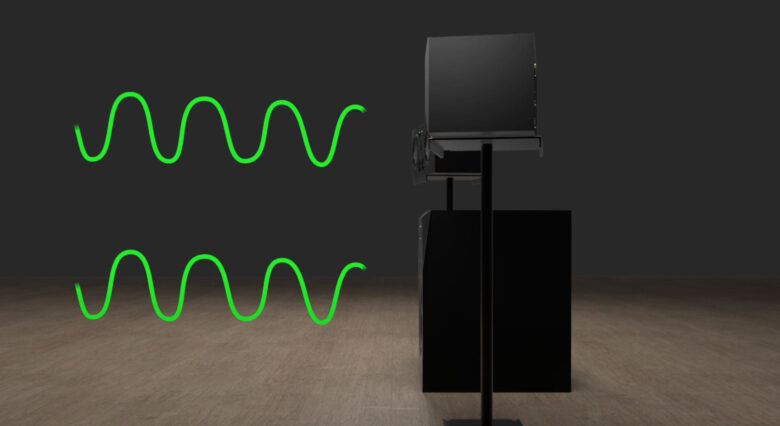

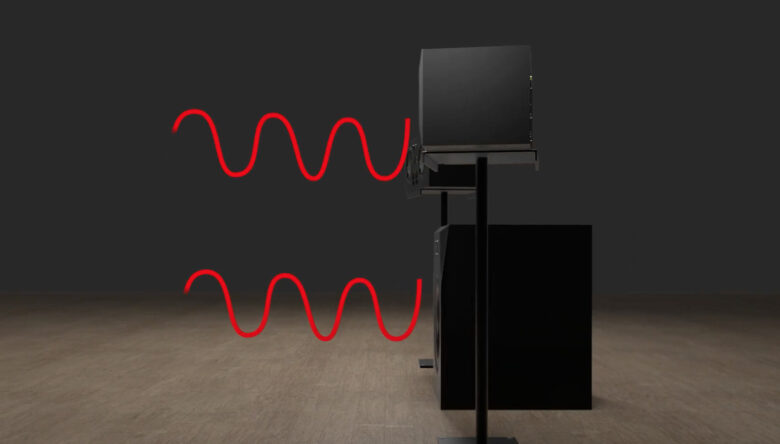

低音域は特に位置によって位相の問題(移送の打ち消し)が発生しやすいため、ほんの数センチ動かしただけで劇的に改善される場合もあります。

例えば上記画像のように、サブウーファーをメインのスピーカーの真下にそろえるようにして設置して、位相がピッタリ一致していても…

サブウーファーをほんの少し後ろにズラして置いただけで、位相がズレてしまうことがあります。

スピーカーによっては位相を反転できる「Phase」のスイッチがありますので、スイッチを切り替えてどちらの方が位相が合うのかを確かめてみましょう。

サブウーファー設置手順6.その他の設定

最後に、その他のさまざまな設定を行います。

製品によっては「リモートコントロール機能」があり、付属のコントローラーやフットスイッチ(ペダル)を使ってサブウーファーのスイッチをON/OFFできる製品もあります。

製品によって使える機能はさまざまありますので、ぜひ製品のマニュアルをチェックしてみてください。

サブウーファーを使うときに注意するべきこと

サブウーファーを使うときは、ケーブルの長さと種類に注意が必要です。

ケーブルは長いほどノイズが混じりやすくなりますので、不必要に長いケーブルを使うことはおすすめしません。

また、ケーブルには「バランスケーブル」と「アンバランスケーブル」があります。

アンバランスケーブル(TSケーブルなど)は、バランスケーブルに比べてノイズが混じりやすい傾向にあります。

バランスケーブル(XLRケーブルやTRSケーブルなど)は、長くてもノイズに強い傾向にあります。

そのため、部屋が小さくケーブルの長さがそこまで必要ない場合はどちらでも問題ありませんが、機材間に距離があり、長いケーブルが必要になる場合はバランスケーブルを使うことをおすすめします。

さらに、TRSケーブルやXLRケーブルの場合は「オス」「メス」のどちらの端子であるかも確認する必要があります。

ケーブルについてはこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください↓

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもスピーカーの設置や接続方法についてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓

Studio Subwoofer Basics (Three Considerations BEFORE Buying) | ADAM Audio

Measuring a 2.0 stereo setup with subwoofer