今回はDTMにおける「ディザリング」についてまとめました。

ディザリングは、DTMでは特にマスタリングをするときに重要な工程です。

この記事では、ディザリングとは何なのか、そしてマスタリングをするときに気をつけるべきことについてご紹介していきます。

ディザリング(Dithering)とは?

ディザリングとは、一言で言うと「信号に微量のノイズを加えることで、ビット深度を下げたときに発生したクオンタイゼーションディストーションをカバーするプロセス」です。

もう少し噛み砕いて言うと、ビット深度を下げると信号(データ)が劣化してしまうため、ほんの少しノイズを加えることで 、できるだけ劣化を抑えようとする技術です。

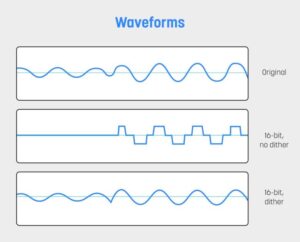

例えば、こちらの画像をご覧ください。

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5af04fb825bf0227c55aa6dc/209c2fab-aafd-451d-87d5-e45eb5e9313e/image-2-dithering.jpeg?format=2500w

一番上が元々の音(アナログ信号)です。

真ん中はこのアナログ信号をデジタル信号に変換したもので、「Original」の波形を簡易化したような形になっています。

元々の信号とは違った波形になってしまっていますが、このような誤差(歪みや劣化)は、DAWでビット深度を低くして楽曲をバウンス(書き出し)したときなどに発生します。

※例えばDAW上で24bitや32bitなどで楽曲を作っていても、CDにおけるビット深度は「16bit」と決まっているため、CDでリリースしたい場合はビット深度を下げなければなりません

この誤差を出来る限り少なくするのがディザリングで、その結果が一番下の波形(16-bit,dither)です。

完璧に同じではありませんが、真ん中のディザリング前(16-bit,no dither)よりも、元々の波形に近い形になっています。

https://www.masteringthemix.com/blogs/learn/what-is-dither-and-does-it-matter

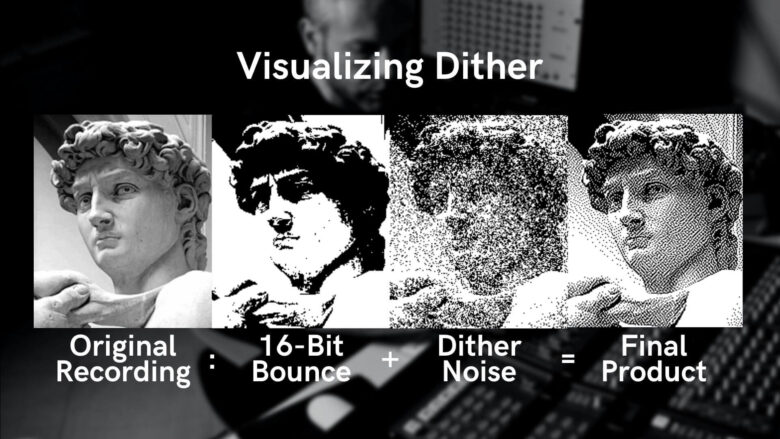

この手法はオーディオだけでなく画像にも使われています。

例えば、上記画像は一番左の「Original Recording」が元々の画像です。

これを16-bitでバウンス(書き出し)した結果が「16-Bit Bounce」で、かなり荒い画像になってしまっています。

そこで、「Dither Noise」を加えることで可能な限り元の画像に近づけることができ、最終的に一番右の「Final Product」に仕上がります。

ディザリングをしないと「16-Bit Bounce」のままになってしまいますが、ディザリングノイズ(Dither Noise)を加えるだけでこれだけキレイな画像になります。

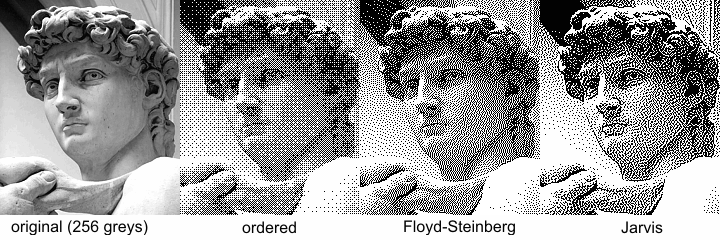

Comparison of different dithering algorithms (example: The statue of David by Michelangelo):https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dithering_algorithms.png

ディザリングの仕方によって、最終的な画像の状態も異なります。

一番左の元画像に対してディザリングを行った結果が、右3枚の画像です。

ディザリングのアルゴリズム(種類)によって結果が変わるため、Ozoneの「Dither」機能ではこれらをチェックすることができます。

ビット深度を下げるとどうなる?

ここでは、オーディオにおいてビット深度を下げるとどうなるかを解説します。

先ほどお話したクオンタイゼーションディストーション(Quantization Distortion)とは、信号のビット深度を下げたときに発生する歪みのことです。

例えばDTMの場合、オーディオのビット深度を下げると、音が劣化しているような、雑音が入ったような音になります。

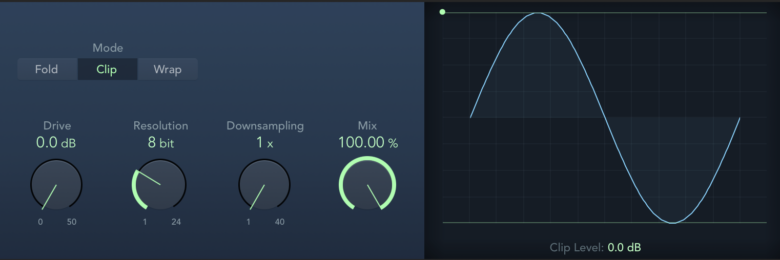

試しにLogic Proのビットクラッシャーを使って、ビット深度を8bitから2bitに下げた例を聞いてみましょう↓

ビット深度を2bitに下げると、音楽ではなくもはや雑音のような音になってしまいました。

このように、ビット深度を下げたときに生じる歪みが「クオンタイゼーションディストーション」です。

画像を見ても、なめらかな曲線がガタガタと階段状になったことがわかります。

8bitにしたとき画像。サイン波のようななめらかな形をしている。

2bitにしたときの画像。スクウェア波のような形をしている。

ビット深度を下げると、データ量はある程度抑えることができますが、このように信号(音楽ならオーディオデータ)が劣化してしまうことがあります。

できるだけ高音質で音楽をリリースしたいと思うのが一般的ですので、できるだけビット深度は下げたくないことの方が多いでしょう。

ビット深度を下げなければいけない場面とは?

24bitや32bitなどより高いビット深度で音楽制作をしていれば、高音質で音楽を作ることができます。

しかし、例えばCDでは「ビット深度は16bit」と規格が決まっています。

つまり、たとえDAWでは24bitで音楽を作っていても、最終的には16bitに下げてバウンス(書き出し)しなければいけなくなります。

このように、ビット深度を下げなければいけないシーンに直面したときに使えるのが、ディザリングです。

どうしてもビット深度を下げなければいけないとき、ディザリングを使って、できるだけ音質を良い状態に保ったままバウンス(書き出し)します。

「クオンタイゼーションディストーション」と「クオンタイゼーションノイズ」は別物

クオンタイゼーションディストーションは「クオンタイゼーションノイズ」と混同されることがありますが、これらは別物ですので注意しましょう。

クオンタイゼーションノイズ

アナログ信号をデジタル信号に変換した時に生じるノイズ(誤差)。

デジタル信号に変換したときは必ずと言っていいほど発生するが、微量であれば気にならない程度で収まる。

※ビット深度が高いほどクオンタイゼーションノイズはただのホワイトノイズのように聞こえるので、あまり気にならないレベルで収まる

クオンタイゼーションディストーション

クオンタイゼーションノイズが大きすぎるときに発生してしまうディストーション(歪み)。

微量であればそこまで気にならないクオンタイゼーションノイズも、デジタル変換時に発生したエラー(誤差)が大きすぎると、まるで元の音が音割れしているようなサウンドになってしまう=クオンタイゼーションディストーションが発生する。

クオンタイゼーションノイズは「ノイズ」なので、ランダム化すれば「音割れ」「歪み」ではなく「サーッというホワイトノイズのような

そこまで気にならないノイズ」にすることができます。

この「クオンタイゼーションノイズのランダム化」をするために、ディザリングでは微量のノイズを意図的に追加し、クオンタイゼーションディストーションを減らします。

「ノイズを足している」と聞くとますます音が劣化しそうな気がしてしまうかもしれませんが、このノイズは「ノイズをランダム化してフラットにする」という目的で使われますので、こちらはぜひ覚えておきましょう。

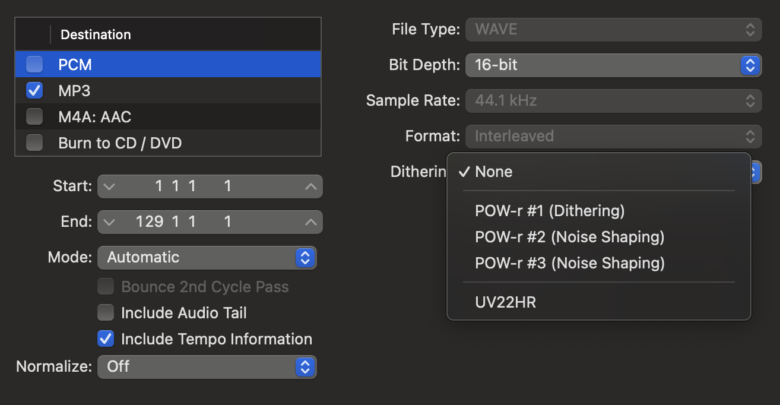

DAWのバウンス(書き出し)設定でディザリングを使おう

DAWでは、バウンス(書き出し)するときにディザリングの設定を行うことができます。

例えばLogic Proでは「Dithering」という項目があり、ここからディザリングを行うかどうかや、ディザリングの種類を設定することができます。

ディザリングを使うとどんなノイズが発生する?

それではここからは、Logic Proでディザリングの処理を行ったさまざまな音源をお聞きいただきます。

・24bitの音源(元の音源)

・16bitの音源

・16bitの音源に「POQ-r1」のディザリングを行ったもの

・16bitの音源に「POQ-r2」のディザリングを行ったもの

・16bitの音源に「POQ-r3」のディザリングを行ったもの

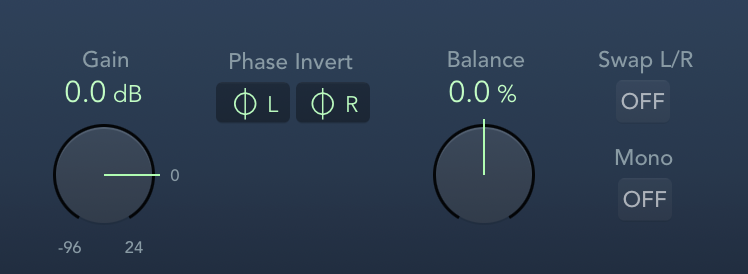

位相の打ち消しを使ってヌルテスト(Null Test)をしてみよう

2つのオーディオファイルの差分だけを確認するには、位相の打ち消しを利用したヌルテスト(Null Test)がおすすめです。

例えば、24bitで書き出した音源と16bitで書き出した音源のタイミングをしっかり合わせたあと、片方のオーディオの位相を反転させます。

こうすると、全く同じ音の成分は位相が打ち消されるので音が消え、違い(差分)のある部分だけが聞こえるようになります。

つまり、この2つのオーディオで何が違うのかを確認することができます。

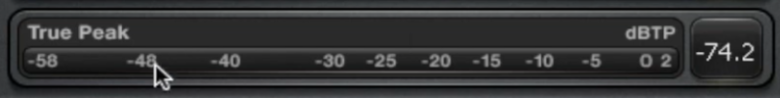

ヌルテスト1:24bitの音源と16bitの音源を比較する

それでは、このヌルテストを使って24bitのオーディオと16bitのオーディオで何が違うのかを聞いてみましょう。

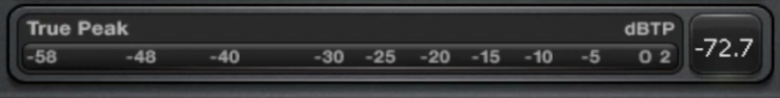

ものすごく小さい音なので耳で捉えるのは難しいですが、メーターを見るとTrue Peakが動いていますので、確かにノイズが発生していることがわかります。

※-74.2dBのTrue Peakを観測

この微量のノイズは、24bitから16bitにビット深度を下げたときに発生したクオンタイゼーションノイズです。

とは言うものの、この程度の音量であれば特に気にならないレベルでしょう。

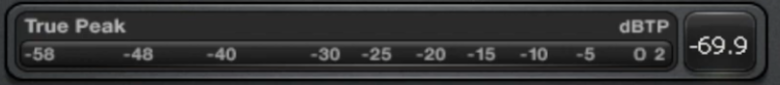

ヌルテスト2:24bitの音源とディザリングした音源を比較する①

次は24bitの音源と、Logic Proで設定できるディザリングの種類のうち「POW-r1」の設定でディザリングした音源を比較します。

こちらも微量ではありますが、わずかにノイズが発生しています。

※-69.9dBのTrue Peakを観測

メーターを見てみると、先ほどのヌルテスト1で観測したときよりも大きい音量でTrue Peakを観測しています。

つまり、ビット深度を下げたことによって発生したクオンタイゼーションノイズよりも、ディザリングで発生したノイズの方が少し音量が大きいということがわかります。

ヌルテスト3:24bitの音源とディザリングした音源を比較する②

次は24bitの音源と、Logic Proで設定できるディザリングの種類のうち「POW-r2」の設定でディザリングした音源を比較します。

こちらも、ディザリングによってわずかにノイズが発生しています。

-72.7dBですので、先ほどのヌルテスト2よりも音量は小さいようです。

ヌルテスト4:24bitの音源とディザリングした音源を比較する③

最後は、24bitの音源とLogic Proで設定できるディザリングの種類のうち「POW-r3」の設定でディザリングした音源を比較します。

こちらもノイズが発生していますが、True Peakが-64.1dBのため、これまでで一番大きくノイズが発生していることがわかります。

マスタリングでディザリングを行うときの注意点とコツ

ディザリングはマスタリングで行うことが一般的ですが、いくつかの注意点とコツがあります。

・ディザリングは1度だけ行う

・ビット深度を下げなければいけないときに使う

・すでにノイズが多いときは避ける

・クオンタイゼーションエラーが目立たないときは必要ない

・ディザリングにより理想的でない結果が得られた場合は必要ない

前述でご紹介した通り、ディザリングを行うとノイズが発生します。

1度だけであれば人間の耳に聞こえない程度の微量で済みますが、何度も行うとノイズが増え、リスナーに聞こえるほどの音量になってしまいます。

そのため、ビット深度を下げなければいけないときに1度だけ行うのがおすすめです。

また、ディザリングを行うことによって逆に音が不自然になってしまう場合や、もともとノイズがひどい場合、そもそもディザリングが必要だと思わないほどキレイな音である場合はディザリングをしない方がよいでしょう。

ディザリングとマスタリング時の注意点まとめ

今回は「ディザリングとは何か?」という基本から、マスタリング時の注意点をご紹介しました。

・アナログ信号をデジタル信号に変換するときに、クオンタイゼーションノイズが発生する

・クオンタイゼーションノイズが大きくなる(あるいは一部の周波数に偏る)と、クオンタイゼーションディストーションが発生してしまう

・ディザリングをすると、ノイズの偏りをフラットにし、クオンタイゼーションディストーション(音の歪みや劣化として聞こえるもの)を軽減できる

・ディザリングは、基本的にビット深度を下げなければいけない&本当に必要な時に1回だけ行う

当サイトでは、他にもディザリングに関する解説やおすすめのツールと使い方、マスタリングに関するコツを掲載しています。

ぜひこちらもご覧ください↓