今回は、Melvin Darrellが解説する「コード進行を覚えるのに役立った方法」をまとめました。

絶対音感がある人や長年の音楽経験がある人なら、コード進行を聞いただけですぐに何のコードかを言い当て、弾くことができるでしょう。

しかし、そうでない人はコード進行を覚えるのに苦戦してしまいます。

そこでこの記事では、絶対音感がない人や音楽初心者の方でも実践できる「コード進行の覚え方」をご紹介します。

絶対音感がなければコードを覚えるのは難しいのか?

絶対音感がある人は、1度曲を聞いただけでコードを言い当てることができたり、すぐ楽器で弾くことができます。

そのため、絶対音感がなくコード進行を覚えるのに苦労している人は「あれは絶対音感という特殊能力があるからできることだ。だから自分には無理なんだ。」と思ってしまうかもしれません。

しかし、絶対音感がある人もない人も頭の中で行っていることや目的は同じで「コード進行のパターンを理解すること」「コード同士がどうつながっているかを理解すること」です。

この2つができていれば、絶対音感という能力がなくてもコードをすぐに覚えることは可能です。

コード進行を作るときによくありがちな失敗

今まで使ったことのないコード進行を使おうとするとき、ネットで「コード進行 おすすめ」「コード進行 かっこいい」などで検索する人は多いでしょう。

コード進行を自動で作成・提案してくれるソフトを使う人もいるかもしれません。

実際にそのコード進行を使うと、確かにいい感じのコード進行が作れます。

しかし、よくあるのはそのような「一度学んだはずのコード進行」が自然に出てこないということです。

検索やツールを使わずにコード進行を作ろうとすると、ピアノやギターを触っても何も出てこない、何の音から始めたらいいかわからず、次に何のコードに行ったらいいかわからず止まってしまうことがあります。

コード進行を覚えるのは道を覚えるのと同じ

今まで一度も行ったことのない場所に行くとき、多くの人はGoogle Mapやカーナビなどの道案内アプリを使うでしょう。

「次の交差点を右に曲がる」「そのまま100m直進」など、その指示に従っていれば目的地に到着できるのでとても便利です。

しかしナビの画面だけを見て道を進んでいるだけでは、目的地にたどり着くことはできても、新しい道を覚えることは難しいでしょう。

特に方向感覚や土地勘がない人は、何度も同じ道を通ってみないと覚えられません。

方向感覚に優れている人や1度来た道を覚えられるタイプの人は「道の覚え方」が身についているので、意識しなくてもしっかり景色を頭に焼き付けていたり、頭の中でも地図を描いたりしています。

コード進行を覚えるときも同じで、コード進行を完成させること(目的地にたどり着くこと)だけでなく、コード進行を覚えること(道を覚えること)を大切にしましょう。

ゆくゆくは、自分の現在地と目的地だけを把握し、それまでの道のりは自分で決められるようになるとよいでしょう。

それではここからは、「一度学んだコード進行」をしっかり頭と身体で覚え、手癖でサッと弾ける・思いつくようにするための練習方法をご紹介します。

コード進行は「1-10-10ルール」で覚える

コード進行をしっかり頭と身体で覚えるには「1-10-10ルール」が有効です。

1-10-10ルール

1週間に1つ、新しいコード進行を選ぶ

朝10分間練習する

夜10分間練習する

復習は「ナビなし」でできるかをチェックする

科学的な研究でも、復習をすること・思い出そうとすることは学習するのに効果的だということが分かっています。

同じコード進行を朝と晩に練習をすれば復習ができるので、たった10分でもコード進行を覚えやすくなります。

そのため、朝晩の練習ではまず「今週学びたいコード進行を、何も見ずに思い出せるか?」から始めましょう。

どうしても思い出せなかったら、コード進行のメモを見て思い出して構いません。

この「ナビなしで覚えられるかどうか」も同時にチェックすることで、本当に道を覚えられているのかを確認することができます。

時間に余裕がある人は、「先週覚えたコード進行を何も見ずに弾けるか?」もチェックしてみましょう。

コード進行はディグリーネームで覚える

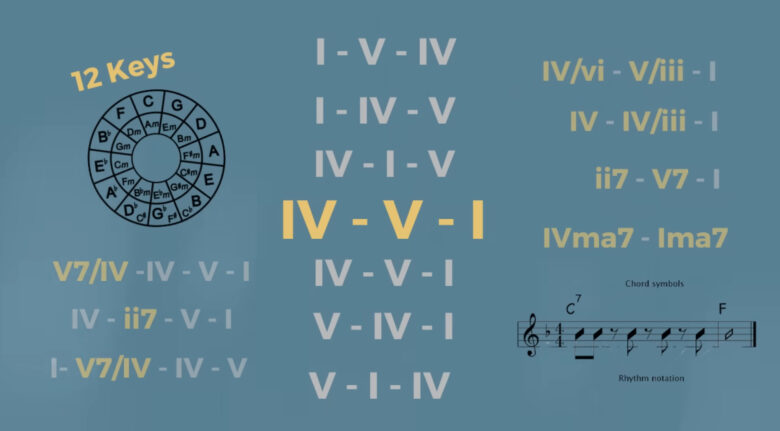

コード進行を覚えるとき、大切なのはコード進行をディグリーネームで覚えるということです。

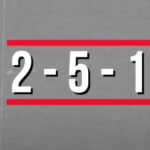

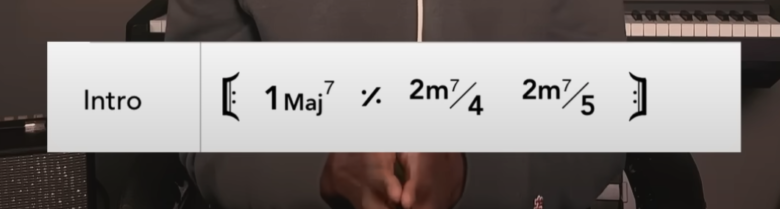

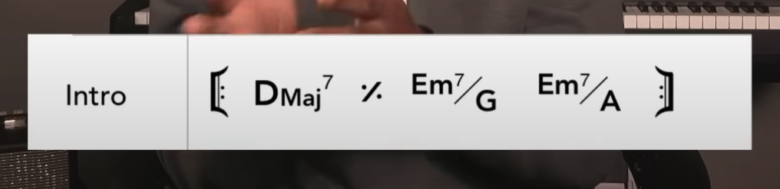

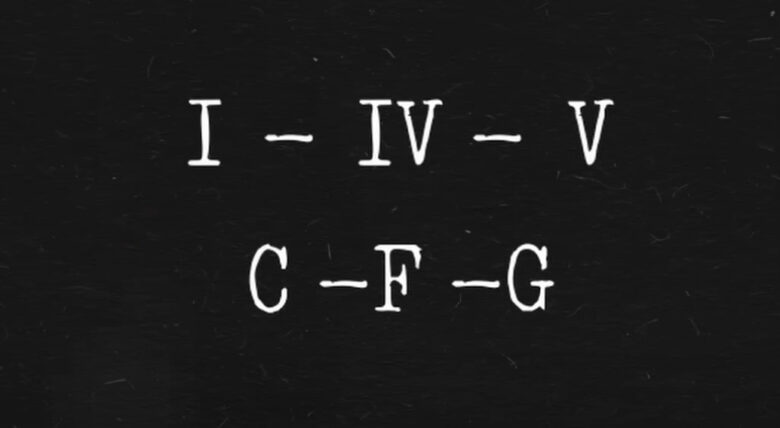

ディグリーネームとは、上記画像のように数字でコードを表記したものです。

「1」「5」などのアラビア数字ではなく「I」「V」などのローマ数字でも表すことがあります。

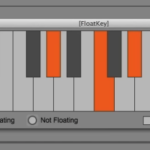

「C」「E」「G」などの音名が書かれていないので、実際にどの音を弾くのかは曲のキー(調)が決まらないとわかりません。

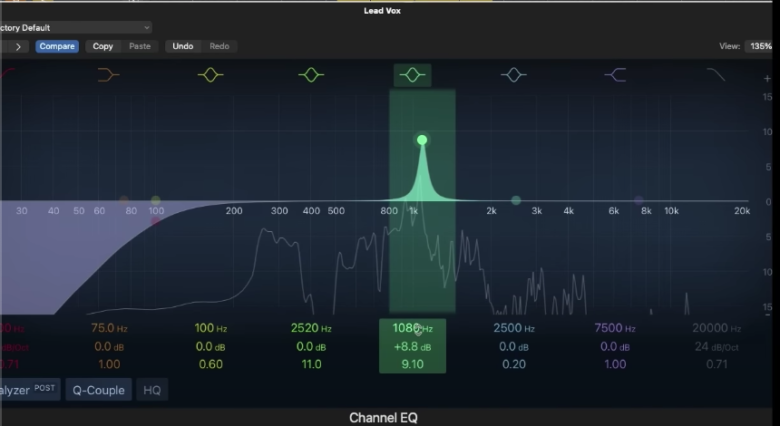

上記画像のように、その曲のキーに沿って書かれた絶対値で書く表記方法もあります。

これは見ただけで実際にどの音を演奏すればいいかが書かれているので、楽譜にはこのように書かれていることが多いです。

しかし、この表記方法は「キー変更に対応できない」というデメリットがあります。

例えば「C-F-G」とCメジャーキーのコード進行をそのまま書くと、Gメジャーキーのときはどのようなコード進行にすればいいのかがわかりません。

「Cはそのキーの何番目のコードにあたるのか?」が明記されていないので、「このコード進行はもともとCメジャーキーの曲で作られたもので、CメジャーキーだとCは1番目のコードだから、Gメジャーキーのときは1番目のGを弾けばいいんだ…」などと、いちいち変換作業をしなければいけません。

また、キーが違っても共通しているコードがある場合はますます混乱してしまいます。

例えばGメジャーキーとDメジャーキーでは「G」「D」「Em」「Bm」のコードが共通しています。

そのため「G - D - Em - Bm」というコード進行があったときは「I - V - vi - iii」なのか「IV - I - ii - vi」なのかわかりません。

「I - V - vi - iii」のようにディグリーネームで書いていれば、「そのキーのI・V・vi・iiiのコード」を弾けばいいことがわかるので、どのキーでも演奏しやすくなります。

新しいルートを開拓してみよう

コード進行を覚えることができ、余裕がある場合は新しいコード進行を開拓してみましょう。

例えば「ii - V - I」のコード進行を覚えたら、次のような工夫をすることができます。

間にIVを入れてみる

「ii - IV - V - I」

セカンダリードミナントを入れてみる

「II - IV - I」

コードの順番を変えてみる

「V - I - ii」「I - ii - V」

一部のコードを抜いてみる

「V - I」

・コードを切り替えるタイミングを変えてみる

・ボイシングを変える(転回形にしてみる)

・キーを変える

道を覚えるときと同じように、「今度はこっちの道に行ってみようかな」と別の道を通ることで「この道はここにつながっているんだ!」「こっちの道からこっちの道に行った方が早いな」など、新しい発見をすることができます。

また、「なんとなく狭い道の方がおもしろそうだから」「なんとなく右側の道に行きたいから」という理由で道を選ぶのと同じように、理論的な発想ナシでその時の気分や興味関心でルートを選んでも構いません。

「なんとなく半音下がってみるか」「なんとなく高い音に行ってみるか」「なんとなくこの手の形のまま動いてみるか」などで決めても、思いがけないコード進行を作ることができるかもしれません。

1つのコードで無限大の新規ルートを開拓できる

1つのコードを覚えるだけで、無限の新規ルートを開拓することができます。

・キーの変更(12個)

・セカンダリードミナント

・コードの順番

・テンションコード

・リズムの変更

1つのコードでもこれらの要素を変えることができるので、コード進行の可能性は無限にあると言えます。

プロはさまざまな音楽から学んでいる

ビートルズのポール・マッカートニーは、過去のインタビューで次のように話しています。

僕らは他の人の音楽を分析することで自分たちの音楽に役立て、学んでいる。

手に入れられる・聴ける音楽のすべてから学んでいる。

たとえ自分が好きじゃない音楽であってもだ。

いいコードチェンジをいつどこで学べるかなんてわからないんだから。

自分が好きな音楽でなくても、使っている楽器の音が好きでなくても、コード進行を学ぶことはできるかもしれません。

思わず「いいな」と思うコード進行はどこに隠れているかわからないので、常にアンテナを張っていることが大切です。

ちなみに世界で活躍するプロが行っている「音楽家の7つの習慣」はこちらでご紹介しています↓

以上で解説は終了です。

当サイトでは他にもコード進行を学び、バリエーションを増やすためのコツをまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓