今回は、iZotopeのエデュケーションディレクターであるJonathan Wynerが教える「Spotify配信のためのマスタリング講座」をまとめました。

前回のPart1では「ストリーミングサービスにおけるマスタリングの概要」を、今回のPart2では「マスタリングにおけるラウドネス」について解説していきます。

最近ではSpotifyやApple Musicなどのストリーミングサービスで音楽を聞く人が多くなり、曲を作っている側の人たちも「ストリーミングサービス用のマスタリングはどうすればいいのか?」と悩んでいる人が多いようです。

「Apple MusicやSpotifyで配信するとき、どれぐらいのラウドネスでマスタリングすればいいの?」

「ストリーミングサービスで、他の曲に負けないぐらい曲を大きく聞かせたい!」

このような方には非常に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも「音が大きく聞こえる」「ラウドネスが高い」とはどういうことなのか?

まずはじめに、ラウドネスとは何かについて解説します。

ラウドネスとは「音量の聞こえ方」で、かんたんに言うと「ラウドネスが大きい=音が大きく聞こえる」「ラウドネスが小さい=音が小さく聞こえる」ということになります。

音楽においては、「楽曲全体を通して聞こえる音の大きさの平均値」を指すのが一般的です。

例えば数値的には同じ音量でも、低音域よりも中音域の方が人間の耳に聞こえやすいので、中音域の方が大きく聞こえる=ラウドネスを高く感じやすくなります。

また、同じ音量で音を鳴らしていても、自分よりも離れているところから音を鳴らしたときと、自分のすぐ近くで音を鳴らしたときでは、後者の方が音が大きく聞こえる=ラウドネスを高く感じやすくなります。

「コントラスト」を作ってダイナミクスを作る

音楽においては、Aメロ・Bメロをサビよりも静かに聞かせることでAメロ・Bメロをサビと比較させ、サビが必然的に大きく聞こえるようになる、ということもあります。

つまり、音量の大小=コントラストをあえて出すことで、サビのラウドネスを上げることもできます。

マスタリングをする時は、この「コントラスト」について考慮する必要があります。

「どこにエネルギーを集中させたいのか」を考えることは、マスタリングにおいて非常に重要です。

マスタリングのとき、ラウドネス(LUFS)はいくつに設定するべきなのか?

それでは本題の「マスタリングのとき、ラウドネス(LUFS)はいくつに設定するべきなのか?」という問題についてです。

この問題に回答するにあたって、「いくつにしておけばいい」という明確な数値で答えることはできません。

高いラウドネスが必要なジャンルもあれば、高いラウドネスをあまり好まないアーティストもいるので、一概に「LUFSは〇〇にしておきましょう」とは言えないのです。

例えば、クラシック音楽やジャズのレコードのラウドネスは、現代のパンクロックやエレクトロニックミュージックの楽曲よりも低いでしょう。

クラシック音楽やジャズにおけるラウドネスは低いもので-18 LUFSや-20 LUFS(Integrated)程度のものもあります。

しかし、エレクトロニカではそれを遥かに上回るラウドネスで、-5 LUFS(Integrated)などで作られることもあります。

つまりジャンルや好みによって「ベストなラウドネス値」は異なるので、「ラウドネスはいくつに設定すればいいのか?」という問題には、多くの正解があることになります。

自分の曲のベストなラウドネス値を知る方法

多くの人が「自分の楽曲はどこまでラウドネスを大きくできるか?」と考えるでしょう。

前述の通り、これには明確な答えはありません。

しかし1つ言えるとしたら、自分の曲をマスタリングする上で重要なのは、「限界がどこなのかを知ること」です。

例えば、かなり大きなCrest Factor(クレストファクター)がある楽曲では、Crest Factorがない状態よりもあまり大きく聞かせることはできないでしょう。

Crest Factor(クレストファクター):短期間で、ピークレベルと平均(RMS)レベルに大きな差がある状態

例えば他の楽器に比べてドラムだけ大きく聞こえるような楽曲だと、Crest Factorが大きくなってあまりラウドに聞かせることはできません。

Crest Factorがある状態でリミッターを使ってラウドネスを高くしようとしても、ピークレベルが高い部分にリミッターが強くかかりすぎてしまうので、上手にマスタリングすることが難しくなります。

つまり、自分の曲にとってベストなラウドネス値は、「マスタリングをする時点」ではなく「ミックスの時点」で、もっと言えばアレンジや作曲の時点である程度限界が決まっているのです。

マスタリングがうまくいかなかったら、ミックスに戻ってみよう

前述のようなCrest Factorがあったり、ラウドネスが思ったよりも上がらない、理想のラウドネスにならないなどマスタリングがうまくいかないのは、マスタリングのやり方が原因ではないかもしれません。

マスタリングがうまくいかないのは、マスタリングそのものではなく、そもそもミックスが原因だったり、もっと言えばアレンジや作曲の時点で何か問題がある可能性があります。

いいマスタリングのためにはいいミックスが、いいミックスのためにはいいアレンジ・作曲が必要です。

つまり、すべての工程がつながっているのです。

そのため、もしマスタリングがうまくいかないと思ったら、一旦ミックスの段階に戻ってみてください。

そうすると、「ドラムが大きすぎるせいでマスタリングがうまくいかなかったんだ。じゃあドラム全体の音量を少し下げて、もう一度マスタリングしてみよう」などの問題点を洗い出すことができます。

マスタリングでやるべきラウドネスの対処法

それではここからは、実際にマスタリングでやるべきこと・考えるべきことについてご紹介します。

1.ピークレベルを確認し、-1.0 dBFSまで上げる

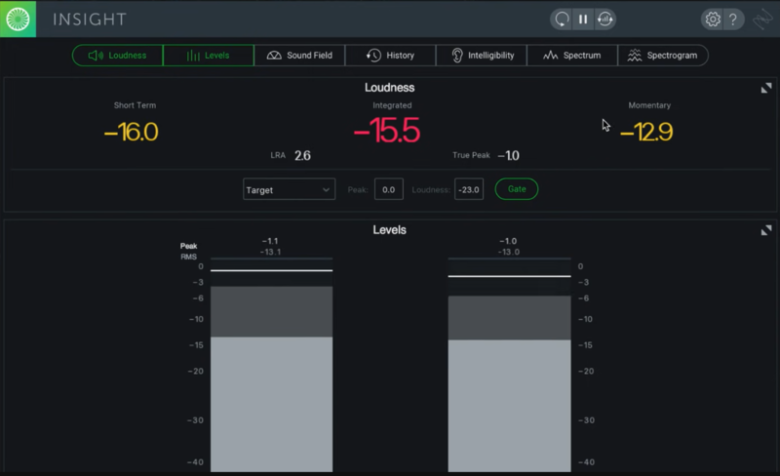

まずマスタリングでは、さまざまなメーターをチェックしながら作業を進めていくことが多くなります。

メーターを見て、自分の楽曲の状態を数値で確認し、いまどのような状態なのかを確認していきます。

特にストリーミングサービスでは、前回のPart1でもお伝えした通り「Lossy Codec」の問題があるので、ピークレベルを-1.0 dBFSに設定し、ヘッドルーム(MAX=0.0 dBFSまでの余白)を設けることが大切です。

まずは単純に、最大ピークレベルが-1.0 dBFSになるまで音量を上げてみましょう。

2.リミッターやマキシマイザーを使ってリミッティングする

次は、リミッターやマキシマイザーなどを使ってリミッティングしていきます。

ピークレベルがおよそ-8 ~ -11 dBFS程度に収まるようにしていきます。

(Ceilingは-1.0にセットして、常に1.0 dBのヘッドルームを設けるようにします)

ラウドネスについては、まだこの段階では完了させません。

3.さらにリミッティングが必要か判断する

次は、「どれだけラウドネスを上げる必要があるのか」と「目標のラウドネスに達成しつつ、音質をどれだけキレイにできるか」を考えます。

ラウドネスを上げれば上げるほど、音質やダイナミクスが損なわれますので、ラウドネスと音質・ダイナミクスはいわゆる「トレードオフ」の関係にあります。

どちらをどれだけ上げるのか、優先させるのか、バランスを取っていきます。

このバランスを取るときに重要な指標となるのが、どの媒体で楽曲をリリースするのか(どのような環境で楽曲が再生される可能性があるのか)、どれぐらいのラウドネスが欲しいのか、現在のピークレベルから平均レベルの音量差などです。

例えば、ピークレベルと平均レベルの音量差が-8 dBFS以下になっているのであれば、ダイナミクスレンジがかなりコントロールされて平坦な状態になっていると推測できます。

(そのため、iZotope社「Ozone」のMaximizerでは、Ceilingを-1.0 dBに、Thresholdを-9.0 dBに調整するとよいでしょう)

しかし、エレクトロニックミュージックやダンスミュージックは例外で、必ずしもこのような状態がダメというわけではありません。

このようなジャンルの楽曲はクラブやフェスティバルで再生される可能性があり、逆にそれぐらい強くリミッティングをし、高いラウドネスが必要とされることがあります。

使っているリミッター・マキシマイザーのON/OFFを切り替えて、リミッティングしすぎて音が潰れすぎていないか、程よいラウドネスになっているか、しっかり前に出てきて欲しい音がリミッティングによって前に出てきているかを確認しましょう。

Gain Match機能を活用しよう

iZotope社「Ozone」には「Gain Match」機能があり、マキシマイザー(リミッター)をかける前と後の音量を揃えた状態で比較することができます。

人間の耳には「音量が大きい方=音が良くなっている」と認識されてしまうため、リミッティングをする前と後で音量差があると、リミッティングによっていい効果が出ているのか、それとも単なる音量差でいい効果が出ているのかが判断しづらくなります。

そのため、Ozoneを使っている場合はGain MatchをONにし、Bypass時と比較して音の聞こえ方を比較すると良いでしょう。

iZotope社「Ozone」を購入する方法

iZotope社「Ozone」はサウンドハウスやPlugin Boutiqueなどで購入できます。

今回ご紹介した「Gain Match機能」はどのバンドルでも利用できますので、初心者の方は「Elements」、中級者以上の方は「Standard」か「Advanced」をおすすめします。

初心者の方は「Elements」、中級者以上の方は「Standard」か「Advanced」をおすすめします。

ラウドネスとマスタリングのまとめ

これまで解説した通り、マスタリングにおいて「この数値を目指せばいい」などの絶対的な指標はありません。

現代のマスタリングで重要なのは、「楽曲が聞かれる媒体との関係」です。

ストリーミングサービスであれば、前回のPart1でお話した「Lossy Codec」を踏まえて、ピークレベルが-1.0 dBFSを超えないように設定することが重要です。

レコード(Vinyl)用のマスタリングであれば、無理してラウドネスを上げるためにリミッターを使わなくても良いのです。

ピークレベルなどのことは考えず、ただ「最も音質の良い状態」を目指せば良いでしょう。

CD用のマスタリングなど、ラウドネスノーマライゼーションがない媒体向けのマスタリングであれば、次の楽曲との音量差がないように適度にラウドネスを上げたいと思うでしょう。

また、ダンスミュージックなどクラブやフェスティバル等で再生される可能性のある楽曲では、音量レベルは非常に重要なポイントになりますので、こちらも考慮する必要があります。

マスタリングエンジニアの仕事は、オーディエンスとアーティストのビジョンをつなげること

楽曲を作ったアーティストのゴールに沿って、ベストなラウドネスはどれぐらいなのか、ベストなマスタリングはどのようなものなのかを意識することが大切です。

以上で解説は終了です。

当サイトでは、他にもマスタリングのコツについてご紹介していますので、ぜひこちらもご覧ください↓