ハードウェアならMoog、JUNO、miniKORG、DX7、ソフトウェアならMassive、Serum、Avenger、Synthmaster、Omnisphere…

音楽業界では、実にたくさんのシンセが使われています。

しかし、「自分はこのシンセを使いこなせている!」と自信を持って言える製品はなかなか少ないのではないでしょうか?

そこで今回は、Underdog Electronic Music Schoolが解説する「シンセの学び方」をまとめました。

この記事では「基礎編」として、シンセを使いこなすために最低限必要な知識をやさしく解説していきます。

これで「シンセは持ってるけど使いこなせていない」「シンセはプリセットを選んで終わり」を卒業し、「自由自在に音を作るシンセマスター」になりましょう!

はじめに:どのシンセにも共通している3要素とは?

冒頭で説明した通り、世の中にはたくさんのシンセがあります。

しかしどのシンセにも共通点があり、その共通点を理解すれば、多くのシンセをしっかり使いこなせるようになります。

共通点は「オシレーター・フィルター・アンプ」「エンベロープ(ADSR)」「LFO」の3つです。

少し難しい言葉が出てくるかもしれませんが、図を使いながら噛み砕いて説明しますので、初心者の方もぜひ頑張って読んでみてください。

シンセの共通点「減算方式(Subtractive Synthesis)」を理解しよう

多くのシンセサイザーでは、減算方式(Subtractive Synthesis)という方式が使われています。

かんたんに言うと、「とてもビッグ&派手で豊かな音をはじめに作り、そこからいろいろな成分を取り除いて、自分が欲しい音を作っていく」というものです。

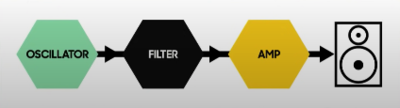

上記の画像を見てみましょう。

一番左の「オシレーター」は、先ほどの「ビッグで豊かな音」を作る場所です。

このオシレーターで作った音は、次の「フィルター」を通り、不必要な音が削られます。

その次に「アンプ」を通り、音量を調節します。

そして最後に、スピーカーやヘッドホンなどを通して私たちの耳に音が届くようになっています。

つまり、シンセは基本的に「オシレーター」「フィルター」「アンプ」の3つで構成されているのです。

鍵盤を押したとき、シンセでは何が起こっている?

MIDIキーボードなどの鍵盤を押したとき、シンセの中ではいったいどんなことが行われているのでしょうか?

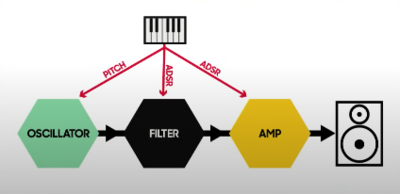

下の図をご覧ください。

鍵盤を押したとき、シンセでは3つの処理が行われています。

1つ目はオシレーターに対して行われるピッチに関する処理、2つ目はフィルターに対して行われるエンベロープ(ADSR)に関する処理、3つ目はアンプに対して行われるエンベロープ(ADSR)です。

オシレーターのピッチに関する処理は、鍵盤の音の高さ(鍵盤の場所)によって鳴らす音の高さが変わるなどの処理です。

それでは、2つ目・3つ目の「エンベロープ」とは何でしょうか?

エンベロープ(ADSR)とは?

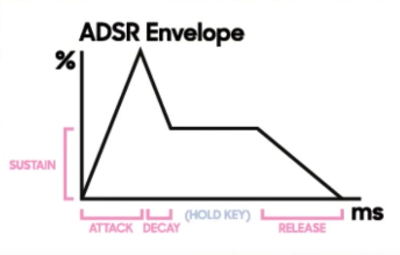

エンベロープは、「ON/OFFスイッチのもっと細かい版」と言えるでしょう。

ただのON/OFFの切り替えではなく、だんだんONにしたり、だんだんOFFにしたりと、動きを加えることができます。

4つの要素「ADSR」とは?

エンベロープには4つの要素があり、「アタック(Attack)」「ディケイ(Decay)「サステイン(Sustain)」「リリース(Release)」があります。

アタック:鍵盤を押したときに、最大音量まで到達するまでの時間

ディケイ:アタックで到達した最大音量から、サステインの音量までに到達するまでの長さ

サステイン:鍵盤を押している間の音量

リリース:鍵盤から指を離してから音がゼロになるまでの長さ

この4つを理解すれば、音量やフィルター、音の明るさや暗さなどもこれらの要素で自由自在にコントロールできるようになります。

LFOとは?

さらに、どれぐらいの速さでそのパラメーターを動かすを決める「LFO」というパラメーターもあります。

これは「Low Frequency Oscillator」の略で、基本的にはどのパラメーターにも使えます。

フィルターに対して使うことが多いですが、このパラメーターも組み合わせることで、さらに音を自由自在にコントロールすることができます。

シンセを使うときのチェックリスト

新しいシンセを買ったとき、「パラメーターが多すぎて何が何だかわからなくなった…」という経験はありませんか?

しかし、ここまで理解したあなたなら大丈夫です。

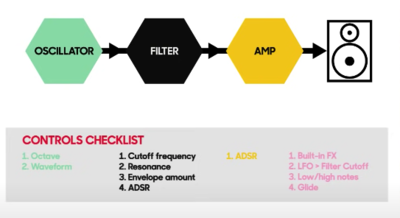

お使いのシンセの中から、先ほどご紹介した項目+いくつかの項目をチェックするだけで、シンセをどのように使っていけばよいのかがわかるようになります。

オシレーターに関するチェック項目

シンセを構成する要素の「オシレーター」の中には、さらに2つのパラメーターがあります。

オクターブ(Octave)

音の高さ(1オクターブ単位)

ウェーブフォーム(Waveform)

ノコギリ波、矩形波、サイン波など

フィルターに関するチェック項目

シンセを構成する要素の「フィルター」の中には、さらに4つのパラメーターがあります。

カットオフ(Cutoff Frequency)

音の高さ(1オクターブ単位)

レゾナンス(Resonance)

どれぐらい共鳴させるか

「バオバオ」を「ワオワオ」という響きに変えるなど

エンベロープ(Envelope Amount)

どれぐらいエンベロープの影響を大きく受けるか

ADSR

アタック、ディケイ、サステイン、リリース

アンプに関するチェック項目

シンセを構成する要素の「アンプ」でチェックするのは、「ADSR」のパラメーターのみです。

その他のチェック項目

シンセによって、その他にも機能がついていることがあります。

BuildIn FX(エフェクト)

リバーブ、ディレイなど

LFOをFilter Cutoffに対して使う

LFOの速さを変えて、音の変化を感じてみよう

鍵盤の場所による変化

高い鍵盤を弾いたときと、低い鍵盤を弾いたときの違いを感じてみよう

Glide(グライド)もしくはPortamento(ポルタメント)

次の音に移動するとき、どれだけ音程をなめらかに移動させるか

以上で基礎編は終了です!

次の「実践編」では、今回学んだ用語を使って「シンセのパラメーターを実際にどう動かしていけばよいのか?」を解説していきます。